Avant d’attaquer la très riche rentrée qui commence à nous monopoliser grandement nous vous proposons deux rendez-vous pour vous présenter les nouveautés de juin et juillet qui nous avaient échappées en raison de notre pause due au Grand Prix des Lecteurs. Pour la première salve ce ne sont pas moins que Manu Larcenet et sa revisite du Rapport de Brodeck qui tient l’affiche. On trouve aussi au programme des titres surprenants à ne pas rater tels L’ivresse récit érotique qui redonne des lettres de noblesses au genre ou Le facteur de l’espace, qui nous invite à rompre avec nos trains-trains quotidiens. Egalement deux titres de plutôt belle facture dans la collection Grands peintre de Glénat (Renoir et Géricault), le barré Les cruelles mésaventures de Sickman de Martes Bathori, la série Cognac de Corbeyran qui livre une nouvelle mini-saga en trois tomes consacrée au vin, et enfin un nouvel opus Magnum qui dresse le portrait de Cartier-Bresson, ô combien indispensable ! Et pour être exhaustif nous vous conseillons cette plongée dans le Cuba prérévolutionnaire… De belles lectures en perspective !

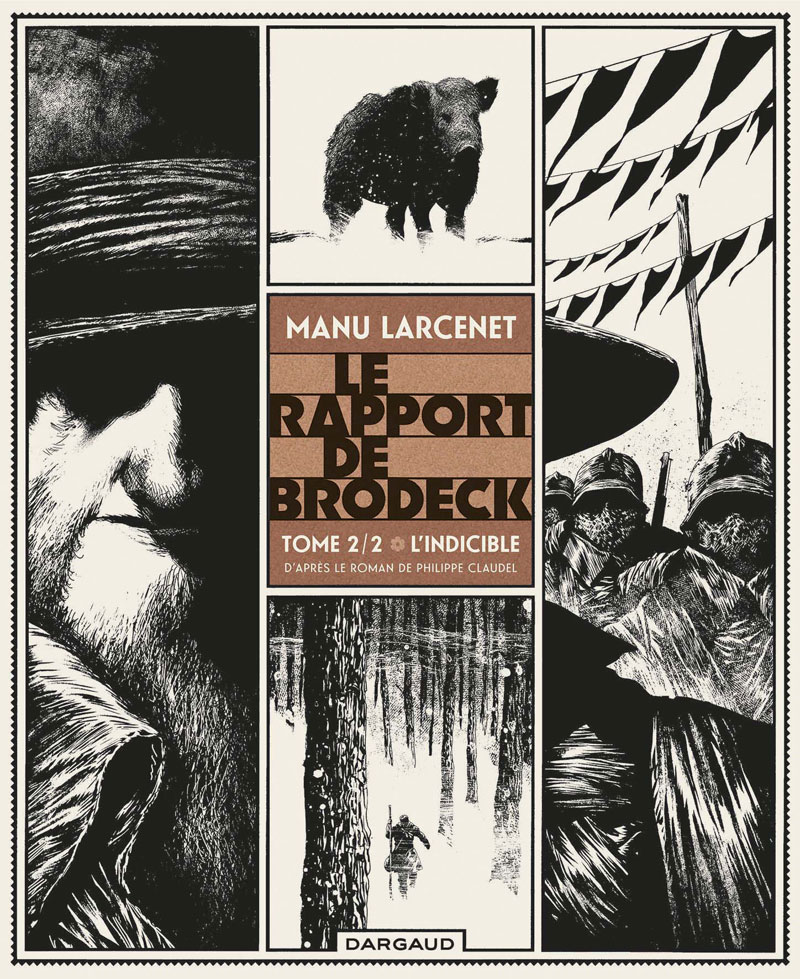

Le Rapport de Brodeck possède cette dureté et cette noirceur qui poussent immanquablement à la réflexion. Ici il est question du rapport à l’autre, de sa capacité à faire confiance, à partager, mais aussi cette capacité de rendre l’homme animal, le poussant dans des vomissures de l’esprit qui interpellent et montre le côté sombre, la face obscure qui peut se cacher en chacun de nous. La première partie du roman de Philippe Claudel adaptée par Manu Larcenet posait les faits. L’assassinat de l’Anderer, l’étranger venu au village et tué par tous les villageois sauf Brodeck, qui porte le nom de l’Ereigniës, la tâche confiée à Brodeck de rédiger un rapport sur ce qui s’est produit cette nuit-là et dont le but est de disculper tous les villageois, l’hésitation, les portes et les bouches fermées, et jusqu’aux souvenances de la déportation dans un camp de travail qui ressemble à ceux édifiés par le troisième Reich. La seconde partie de ce diptyque lève donc les voiles sur ce qui s’est passé cette fameuse nuit et la part de responsabilité de chacun. Si l’album est une succession de scènes fortes qui touchent le lecteur dans son âme, l’articulation principale tient autour de deux moments forts. Le premier est celui de l’accueil de l’Anderer au sein du village. L’étranger n’est pas forcément le bienvenu dans des communautés fermées sur elles-mêmes. Par crainte – les villageois ne savent pas qui est vraiment ce personnage étrange et érudit – son arrivée sera fêtée lors d’une cérémonie officielle menée en grande pompe sur la place publique. Sur une des banderoles déployées peut se lire « Wi sund vroh wen neu kamm » qui peut signifier « Nous sommes heureux quand une nouvelle personne arrive » mais dont le mot « vroh » peut prendre, selon le contexte, le sens de « attentifs », « vigilants » qui serait plus proche du ressenti des villageois. Acte manqué ? Le second moment pivot dans le récit se construit autour du moment de l’occupation du village par les troupes armées du komdant qui sèment la terreur alentours. Lors d’une conversation avec le maire l’homme d’armes fait ce parallèle étrange entre le papillon Rex Flammae – dont l’espèce accepte des papillons d’autres races dans son groupe pour mieux les livrer ensuite aux prédateurs quand le danger se fait sentir – et les villageois inviter à désigner les « intrus » pour mieux se sauver. Une partie de la boucle se ferme dans la compréhension du sort qui a été réservé à Brodeck quelques années plus tôt. Récit réflexion donc qui met en exergue ce moment où l’homme se vautre dans l’abject, devenant cette bête blessée prête à sauver sa peau en livrant en pâture celui ou celle qui n’a pas forcément cette capacité à trahir pour la vie. La force du groupe dépasse celle de la crainte individuelle. Le rapport que livrera Brodeck s’attache à livrer une vérité dérangeante à plus d’un titre qui, si elle ne sauve pas les villageois en leur livrant le blanc-seing, retrace le parcours d’une vindicte publique qui n’accouche pas de la délivrance souhaitée…

Le Rapport de Brodeck possède cette dureté et cette noirceur qui poussent immanquablement à la réflexion. Ici il est question du rapport à l’autre, de sa capacité à faire confiance, à partager, mais aussi cette capacité de rendre l’homme animal, le poussant dans des vomissures de l’esprit qui interpellent et montre le côté sombre, la face obscure qui peut se cacher en chacun de nous. La première partie du roman de Philippe Claudel adaptée par Manu Larcenet posait les faits. L’assassinat de l’Anderer, l’étranger venu au village et tué par tous les villageois sauf Brodeck, qui porte le nom de l’Ereigniës, la tâche confiée à Brodeck de rédiger un rapport sur ce qui s’est produit cette nuit-là et dont le but est de disculper tous les villageois, l’hésitation, les portes et les bouches fermées, et jusqu’aux souvenances de la déportation dans un camp de travail qui ressemble à ceux édifiés par le troisième Reich. La seconde partie de ce diptyque lève donc les voiles sur ce qui s’est passé cette fameuse nuit et la part de responsabilité de chacun. Si l’album est une succession de scènes fortes qui touchent le lecteur dans son âme, l’articulation principale tient autour de deux moments forts. Le premier est celui de l’accueil de l’Anderer au sein du village. L’étranger n’est pas forcément le bienvenu dans des communautés fermées sur elles-mêmes. Par crainte – les villageois ne savent pas qui est vraiment ce personnage étrange et érudit – son arrivée sera fêtée lors d’une cérémonie officielle menée en grande pompe sur la place publique. Sur une des banderoles déployées peut se lire « Wi sund vroh wen neu kamm » qui peut signifier « Nous sommes heureux quand une nouvelle personne arrive » mais dont le mot « vroh » peut prendre, selon le contexte, le sens de « attentifs », « vigilants » qui serait plus proche du ressenti des villageois. Acte manqué ? Le second moment pivot dans le récit se construit autour du moment de l’occupation du village par les troupes armées du komdant qui sèment la terreur alentours. Lors d’une conversation avec le maire l’homme d’armes fait ce parallèle étrange entre le papillon Rex Flammae – dont l’espèce accepte des papillons d’autres races dans son groupe pour mieux les livrer ensuite aux prédateurs quand le danger se fait sentir – et les villageois inviter à désigner les « intrus » pour mieux se sauver. Une partie de la boucle se ferme dans la compréhension du sort qui a été réservé à Brodeck quelques années plus tôt. Récit réflexion donc qui met en exergue ce moment où l’homme se vautre dans l’abject, devenant cette bête blessée prête à sauver sa peau en livrant en pâture celui ou celle qui n’a pas forcément cette capacité à trahir pour la vie. La force du groupe dépasse celle de la crainte individuelle. Le rapport que livrera Brodeck s’attache à livrer une vérité dérangeante à plus d’un titre qui, si elle ne sauve pas les villageois en leur livrant le blanc-seing, retrace le parcours d’une vindicte publique qui n’accouche pas de la délivrance souhaitée…

Manu Larcenet – Le Rapport de Brodeck T2 : L’indicible – Dargaud – 2016 – 22,50 euros

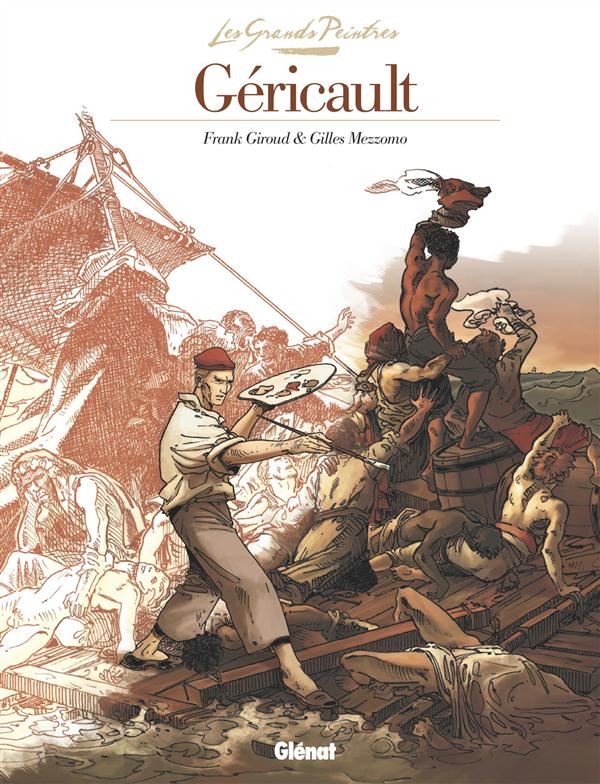

Au début de l’été 1816, alors que la France a laissé l’Empire au passé pour revivre sous le joug d’une royauté et d’une noblesse revenue aux affaires, se déroule, un peu au large des côtes africaines une scène qui pourrait faire grand bruit et dont l’opposition républicaine pourrait tirer parti, le naufrage d’un navire marchand placé sous la responsabilité du capitaine Hugues Duroy de Chaumareys, bien trop peu versé dans la navigation pour s’apercevoir qu’il commet une erreur grossière d’appréciation. Une erreur qui vaudra à l’ensemble de l’équipage le droit de se perdre sur un radeau de fortune lancé en plein océan et dont seuls quelques membres de l’équipage survivront en pratiquant l’anthropophagie avant d’être recueillis in extremis à bord d’un navire salvateur. Chaumareys, à l’origine de ce naufrage, a survécu en empruntant une chaloupe confortable qui lui a permis de regagner les côtes puis l’Europe. Jugé et condamné à une peine minime, il nourrit la rancœur du peuple qui ne comprend une telle clémence qui pourrait faire vaciller le régime en place. D’autant plus que Géricault a laissé entendre qu’il œuvrait à la représentation de cet événement tragique dans une peinture monumentale qui sera à n’en pas douté l’une des attractions du futur salon des Beaux-Arts. Le prefet de police de Paris demande alors à Eleanor Barlow de se rapprocher du peintre pour tenter de trouver son talon d’Achille qui pourrait le discrédité au point de placer dans l’ombre la peinture qu’il est en train d’achever…

Au début de l’été 1816, alors que la France a laissé l’Empire au passé pour revivre sous le joug d’une royauté et d’une noblesse revenue aux affaires, se déroule, un peu au large des côtes africaines une scène qui pourrait faire grand bruit et dont l’opposition républicaine pourrait tirer parti, le naufrage d’un navire marchand placé sous la responsabilité du capitaine Hugues Duroy de Chaumareys, bien trop peu versé dans la navigation pour s’apercevoir qu’il commet une erreur grossière d’appréciation. Une erreur qui vaudra à l’ensemble de l’équipage le droit de se perdre sur un radeau de fortune lancé en plein océan et dont seuls quelques membres de l’équipage survivront en pratiquant l’anthropophagie avant d’être recueillis in extremis à bord d’un navire salvateur. Chaumareys, à l’origine de ce naufrage, a survécu en empruntant une chaloupe confortable qui lui a permis de regagner les côtes puis l’Europe. Jugé et condamné à une peine minime, il nourrit la rancœur du peuple qui ne comprend une telle clémence qui pourrait faire vaciller le régime en place. D’autant plus que Géricault a laissé entendre qu’il œuvrait à la représentation de cet événement tragique dans une peinture monumentale qui sera à n’en pas douté l’une des attractions du futur salon des Beaux-Arts. Le prefet de police de Paris demande alors à Eleanor Barlow de se rapprocher du peintre pour tenter de trouver son talon d’Achille qui pourrait le discrédité au point de placer dans l’ombre la peinture qu’il est en train d’achever…

Le radeau de la Méduse reste un tableau mythique de la peinture française du début du dix-neuvième siècle. En grande partie par le sujet qu’il traite mais aussi par la forme même et la légende attachée à sa réalisation. Il est un fait avéré que Géricault, pour représenter la mort, achetait des cadavres récemment décédés pour saisir la couleur des corps, leur expression (ou non expression), et étudier de près les effets de la décomposition des corps. Le scénario de Franck Giroud retranscrit tout à la fois la dimension symbolique de l’œuvre et le contexte politique dans lequel elle est réalisée tout en s’immisçant avec subtilité dans la vie tourmentée d’un peintre sûrement trop fragile physiquement et psychologiquement. Le dessin de Gilles Mezzomo apporte quant à lui une incroyable crédibilité au propos. Juste dans sa façon de décrire l’époque et le drame du naufrage, mais aussi précis dans l’expression des personnages, il parvient à transcrire les doutes qui habitent tout à la fois Géricault mais aussi Eleanor qui s’éloigne progressivement du rôle qui lui est confié. Un album plaisant à lire dans la lignée du très fort Courbet de Lacaf.

Giroud et Mezzomo – Géricault – Glénat – 2016 – 14,50 euros

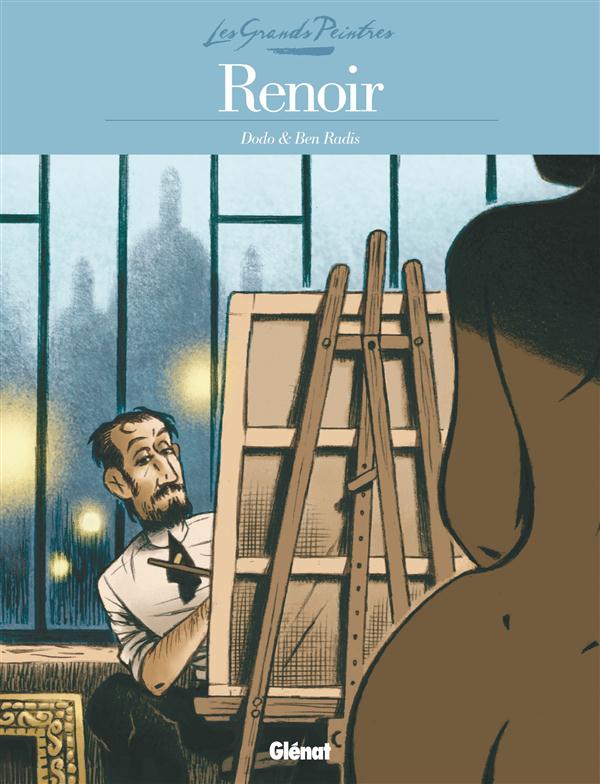

Dans le Paris un brin tristounet de la fin du dix-neuvième siècle, alors que triomphe en littérature le mouvement décadentiste, Auguste Renoir rencontre, par l’entremise d’un marchand d’art, Erik Satie qui vient de demander la main d’une ancienne muse du peintre. Satie n’est pas encore le compositeur reconnu qu’il sera quelques années plus tard et il se résout, en attendant mieux, à jouer dans des bistrots en accompagnant des chansonniers. Une fois sa prestation achevée il rejoint la table de Renoir qui va évoquer avec lui cette période très riche artistiquement au cours de laquelle il naviguait entre deux modèles Suzanne Valadon, dont s’est entiché Satie, et Aline Charigot qu’il peignit alors qu’elle était très jeune dans Les canotiers à Chatou et qui devint ensuite son épouse. L’occasion de revenir sur l’agitation d’une époque, celle de Montmartre, même s’il le quartier a perdu de sa superbe et n’est plus que le fantôme de ce qu’il était par le passé…

Dans le Paris un brin tristounet de la fin du dix-neuvième siècle, alors que triomphe en littérature le mouvement décadentiste, Auguste Renoir rencontre, par l’entremise d’un marchand d’art, Erik Satie qui vient de demander la main d’une ancienne muse du peintre. Satie n’est pas encore le compositeur reconnu qu’il sera quelques années plus tard et il se résout, en attendant mieux, à jouer dans des bistrots en accompagnant des chansonniers. Une fois sa prestation achevée il rejoint la table de Renoir qui va évoquer avec lui cette période très riche artistiquement au cours de laquelle il naviguait entre deux modèles Suzanne Valadon, dont s’est entiché Satie, et Aline Charigot qu’il peignit alors qu’elle était très jeune dans Les canotiers à Chatou et qui devint ensuite son épouse. L’occasion de revenir sur l’agitation d’une époque, celle de Montmartre, même s’il le quartier a perdu de sa superbe et n’est plus que le fantôme de ce qu’il était par le passé…

Plus que de décrire l’histoire de la « construction » d’un tableau de Renoir, ce nouvel opus de la collection « Les grands peintres » s’attache à mettre en avant deux femmes, deux modèles qui ont influencés l’œuvre du peintre. D’un point de vue narratif le fait de déroger à cette règle, même si Dodo et Ben Radis qui composent le récit en viennent au fil des pages à présenter « Danse à la campagne », permet de s’attacher à la revitalisation de la carrière du peintre. Lorsqu’il s’attèle en 1883 à « Danse à la campagne », pendant de « Danse à la ville », qui mettait en avant le goût du peintre pour la musique, Renoir est en effet à un tournant de sa recherche stylistique. Il vient tout juste de découvrir en Italie l’œuvre de Raphaël qui attachait une importance cruciale au dessin alors que lui, comme il le dit dans l’album « s’aperçoit (qu’il) ne sais pas dessiner… ». Il travaillera donc au plus près de ses modèles, au propre comme au figuré, pour retranscrire ce qu’il voit dans l’instant où il peint et où il dessine. D’un point de vue formel il faut saluer le travail graphique de Ben Radis qui plonge le lecteur dans ce Paris fantasmé qui attirait tant l’esprit bohème, une ville capable de condenser des talents purs, d’en révéler certains et d’en cacher tant d’autres. Un bien bel opus pour une collection qui invite véritablement au voyage à travers les siècles…

Dodo et Ben Radis – Renoir – Glénat – 2016 – 14,50 euros

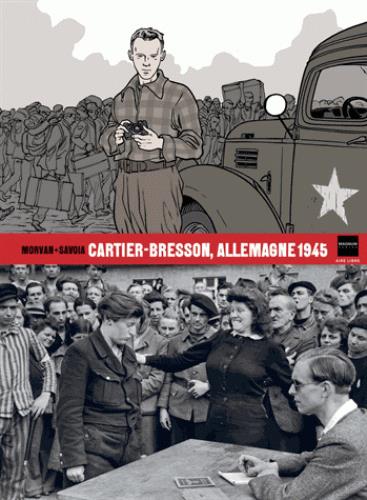

La seconde guerre l’avait happé pour ne jamais lui offrir cette chance du retour. Et pourtant… Placé dans un camp de travail, comme il en a tant existé dans l’Allemagne nazi afin de remplacer les hommes éparpillés à gauche et à droite en France et dans toute l’Europe mais aussi en Afrique jusqu’aux lointaines terres qui bordes le Lac Tanganyika, Henri Cartier-Bresson a pourtant réussi à ne pas sombrer en gardant en lui cette idée de l’évasion et de la liberté. L’homme à la gueule d’ange, dénommé « bébé cadum » par ses proches, aura survécu aux camps, il aura aussi et surtout traversé le conflit de bout en bout au point de revenir en Allemagne en mai 1945, après son évasion en 1943, pour capter sur le vif les moments tragiques de l’ouverture des camps avec leurs lots de découvertes macabres et de vengeance expéditive. L’homme possédait ce talent d’être aussi à l’aise crayon en main que derrière l’objectif de son Leïca. Des deux arts il choisira la photographie peut-être car elle offrait « l’impulsion spontanée d’une attention visuelle qui saisit l’instant et son éternité » et que l’époque avait plus besoin de travailler sur l’instant et le souvenir que sur la méditation qu’offrait le dessin. On le retrouve dans le récit composé par Jean-David Morvan dans ce cœur de conflit et jusqu’au fameux cliché de la femme reconnaissant celle qui l’avait dénoncé et envoyé à Dessau datée de mai 1945 qui restera LA photographie attachée à Henri Cartier-Bresson. Peut-être parce qu’il avait lui aussi été interné dans les camps de l’horreur, même si la liberté relative qu’offraient les camps de travail (si bien décrits par Florent Silloray et Jacques Tardi dans Le Carnet de Roger et Prisonnier du Stalag IIb) ne pouvait être mise en parallèle avec l’enfermement et la violence de celle des camps d’extermination, le photographe pouvait mieux qu’un autre comprendre et saisir la détresse, la soif de liberté et de vengeance des prisonniers libérés. Outre les clichés, il en tirera un film, Le retour, qui captera ce moment du basculement, des libérations et des premières prises de conscience de cette vie nouvelle qui s’offre à tous, de la nécessaire justice pour enfin lever les voiles. Morvan dresse un portrait saisissant d’Henri Cartier Bresson sublimé par le dessin plein de justesse de Sylvain Savoia. Un album mémoire complété par un épais dossier qui présente des clichés du photographe et leur positionnement dans la grande Histoire. A ne pas rater !

La seconde guerre l’avait happé pour ne jamais lui offrir cette chance du retour. Et pourtant… Placé dans un camp de travail, comme il en a tant existé dans l’Allemagne nazi afin de remplacer les hommes éparpillés à gauche et à droite en France et dans toute l’Europe mais aussi en Afrique jusqu’aux lointaines terres qui bordes le Lac Tanganyika, Henri Cartier-Bresson a pourtant réussi à ne pas sombrer en gardant en lui cette idée de l’évasion et de la liberté. L’homme à la gueule d’ange, dénommé « bébé cadum » par ses proches, aura survécu aux camps, il aura aussi et surtout traversé le conflit de bout en bout au point de revenir en Allemagne en mai 1945, après son évasion en 1943, pour capter sur le vif les moments tragiques de l’ouverture des camps avec leurs lots de découvertes macabres et de vengeance expéditive. L’homme possédait ce talent d’être aussi à l’aise crayon en main que derrière l’objectif de son Leïca. Des deux arts il choisira la photographie peut-être car elle offrait « l’impulsion spontanée d’une attention visuelle qui saisit l’instant et son éternité » et que l’époque avait plus besoin de travailler sur l’instant et le souvenir que sur la méditation qu’offrait le dessin. On le retrouve dans le récit composé par Jean-David Morvan dans ce cœur de conflit et jusqu’au fameux cliché de la femme reconnaissant celle qui l’avait dénoncé et envoyé à Dessau datée de mai 1945 qui restera LA photographie attachée à Henri Cartier-Bresson. Peut-être parce qu’il avait lui aussi été interné dans les camps de l’horreur, même si la liberté relative qu’offraient les camps de travail (si bien décrits par Florent Silloray et Jacques Tardi dans Le Carnet de Roger et Prisonnier du Stalag IIb) ne pouvait être mise en parallèle avec l’enfermement et la violence de celle des camps d’extermination, le photographe pouvait mieux qu’un autre comprendre et saisir la détresse, la soif de liberté et de vengeance des prisonniers libérés. Outre les clichés, il en tirera un film, Le retour, qui captera ce moment du basculement, des libérations et des premières prises de conscience de cette vie nouvelle qui s’offre à tous, de la nécessaire justice pour enfin lever les voiles. Morvan dresse un portrait saisissant d’Henri Cartier Bresson sublimé par le dessin plein de justesse de Sylvain Savoia. Un album mémoire complété par un épais dossier qui présente des clichés du photographe et leur positionnement dans la grande Histoire. A ne pas rater !

Morvan & Savoia – Cartier-Bresson Allemagne 1945 – Dupuis/Magnum – 2016 – 19 euros

Bob n’aime pas forcément le changement. Facteur de son état il affectionne son train-train quotidien qui le fait voyager dans toute la galaxie selon une tournée bien établie, qui si elle est rigide possède cet atout très confortable de ne pas subir les lois de mère-surprise. Un matin comme tous les autres, notre homme se lève, déjeune, se lave, enfile sa combinaison avec les mêmes gestes rôdés depuis des temps quasi immémoriaux. Il se rend ensuite, grâce à sa petite boite à savon spatiale, dans le centre de Poste planétaire où son patron lui annonce, sans ménagement, que sa tournée a été revue… Notre pauvre Bob se liquéfie littéralement à cette annonce et ne peut que se saisir terrifié de sa nouvelle feuille de route tendue par le bras tentaculaire de son boss. Triste mine, qui sera confirmée par la suite au travers de ses livraisons de colis. A moins que…

Bob n’aime pas forcément le changement. Facteur de son état il affectionne son train-train quotidien qui le fait voyager dans toute la galaxie selon une tournée bien établie, qui si elle est rigide possède cet atout très confortable de ne pas subir les lois de mère-surprise. Un matin comme tous les autres, notre homme se lève, déjeune, se lave, enfile sa combinaison avec les mêmes gestes rôdés depuis des temps quasi immémoriaux. Il se rend ensuite, grâce à sa petite boite à savon spatiale, dans le centre de Poste planétaire où son patron lui annonce, sans ménagement, que sa tournée a été revue… Notre pauvre Bob se liquéfie littéralement à cette annonce et ne peut que se saisir terrifié de sa nouvelle feuille de route tendue par le bras tentaculaire de son boss. Triste mine, qui sera confirmée par la suite au travers de ses livraisons de colis. A moins que…

Le facteur de l’espace n’affiche aucune prétention, si ce n’est celle de nous divertir. Et pour tout dire au travers des chapitres qui sont autant de livraisons vers des « clients » inconnus l’aventure, pas la grande, mais celle qui reste à l’échelle humaine, est bien-là. Toujours prête à briser le cocon d’habitudes si longtemps entretenu. Ici c’est un fermier géant qui cultive des tomates qui se raillera un peu de lui, là une mamie collectionneuse de théières qui lui semblera envahissante en tentant de lui faire gouter à des cookies « maison », là encore des chiens « enragés » qui tenteront de le poursuivre… Autant de situations cocasses et épiques qui viennent percuter de plein fouet ce train-train patiemment construit. Pourtant l’album ne s’arrête pas à ce simple divertissement. Loin de là même car cette nouvelle tournée, aussi bizarre et dangereuse qu’elle soit, va lui apprendre à se méfier des évidences. Là où notre homme scrute le danger, la raillerie, il n’est que désir de partage et de dialogues. Le facteur de l’espace prend alors une toute autre dimension, celle d’un album qui nous pousse à réfléchir sur notre propre perception des choses et à envisager les choses sous un autre regard, plus positif et plus humain, en tout cas moins mécanique. Un album pas si anodin que ça !

Perreault – Le facteur de l’espace – La Pastèque – 2016 – 18 euros

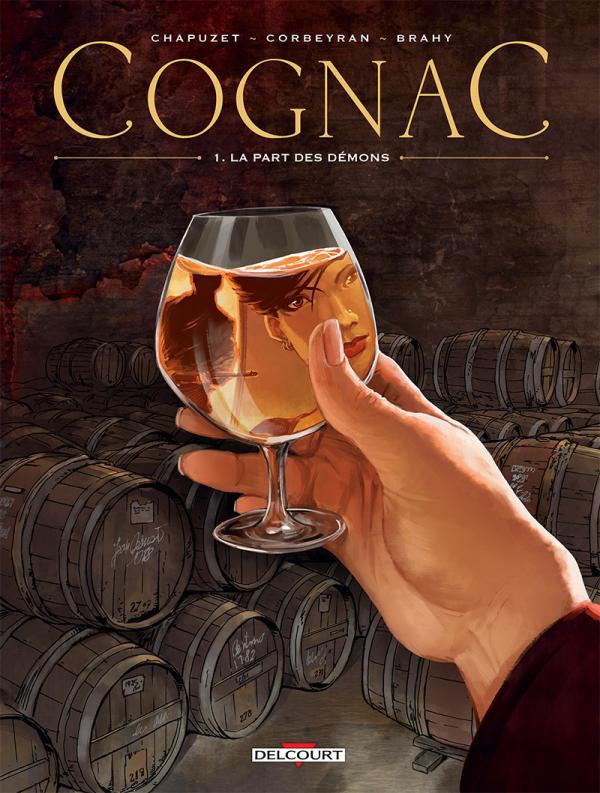

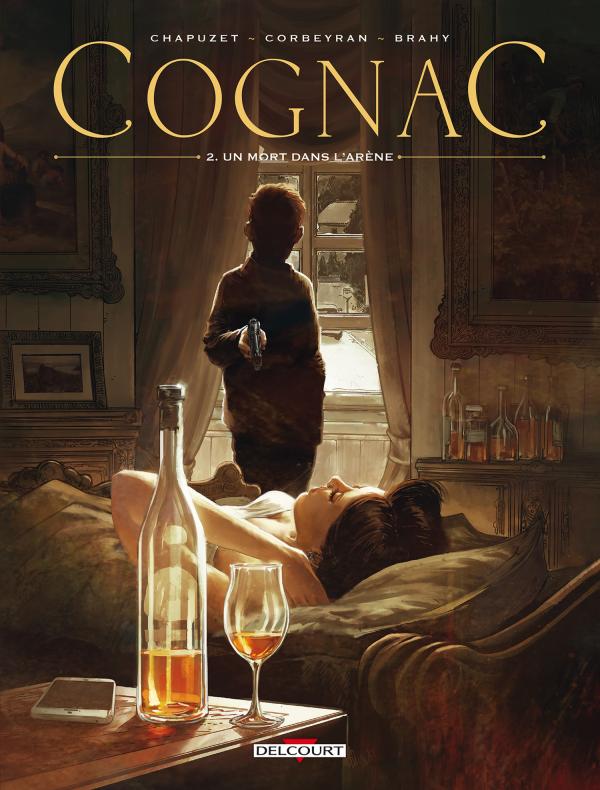

Anna-Fanély Simon n’est pas une femme comme les autres. Reporter-photographe indépendante elle a couvert pas mal de conflits récents au cours des dernières années. Pourtant ce n’est pas au Rwanda, en Irak, au Liban ou encore en Somalie qu’elle se rend pour son nouveau reportage commissionné par le National Geographic mais en Charentes, pour couvrir un sujet a priori bien moins dangereux, celui de la production de Cognac, alcool au succès grandissant dont l’image ne fait que croître aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde. Charentaise d’origine elle ne pouvait refuser ce sujet, autant pour sa connaissance du milieu de la production et des conventions en usage que par l’envie de revenir sur ses terres et de croiser des amis d’enfance dont elle a perdu sensiblement la trace. Et pour tout dire son retour aux sources n’est pas des plus paisibles. A peine arrivée elle apprend la mort d’une amie de toujours, Alice, qui aurait été tuée par son mari avant que celui-ci ne se suicide. Drame passionnel dont l’affaire aura été très vite conclue par la police. Et pourtant des zones d’ombres apparaissent à Anna-Fanély qui va mener de front les recherches indispensables pour son article, qui se doit d’être meilleur que celui de la concurrence (et si possible posé sur le bureau du rédac’ chef au plus vite), et l’enquête sur la mort troublante de son amie…

Anna-Fanély Simon n’est pas une femme comme les autres. Reporter-photographe indépendante elle a couvert pas mal de conflits récents au cours des dernières années. Pourtant ce n’est pas au Rwanda, en Irak, au Liban ou encore en Somalie qu’elle se rend pour son nouveau reportage commissionné par le National Geographic mais en Charentes, pour couvrir un sujet a priori bien moins dangereux, celui de la production de Cognac, alcool au succès grandissant dont l’image ne fait que croître aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde. Charentaise d’origine elle ne pouvait refuser ce sujet, autant pour sa connaissance du milieu de la production et des conventions en usage que par l’envie de revenir sur ses terres et de croiser des amis d’enfance dont elle a perdu sensiblement la trace. Et pour tout dire son retour aux sources n’est pas des plus paisibles. A peine arrivée elle apprend la mort d’une amie de toujours, Alice, qui aurait été tuée par son mari avant que celui-ci ne se suicide. Drame passionnel dont l’affaire aura été très vite conclue par la police. Et pourtant des zones d’ombres apparaissent à Anna-Fanély qui va mener de front les recherches indispensables pour son article, qui se doit d’être meilleur que celui de la concurrence (et si possible posé sur le bureau du rédac’ chef au plus vite), et l’enquête sur la mort troublante de son amie…

Avec une aisance similaire à celle qu’il démontre sur sa série-phare du moment, Châteaux Bordeaux (Glénat), Corbeyran parvient à mêler une nouvelle fois l’univers du vin et celui de l’intrigue policière. Comme dans sa précédente série son héros est une femme. Elle connait le vin et revient sur les terres de son enfance après un éloignement professionnel qui lui a fait perdre le contact rapproché de ses amis. Comme dans sa saga sur le vignoble bordelais l’auteur mixe un récit d’une grande lisibilité avec la transmission d’un savoir sur le Cognac, sa production et son histoire. Les similitudes entre les deux séries s’arrêtent pourtant là. Le tempérament trempé d’Anna-Fanély s’impose sur les deux premiers opus de ce triptyque qui distille, comme toujours, des éléments troublants et un suspense au fil des planches qui ne fait que croître. Ici tout tourne autour du vol de flacons d’une valeur inestimable. Des flacons contenant des « cognacs préphylloxériques, c’est-à-dire que les eaux de vie avaient été élaborées à partir de vins produits au XIXème siècle » nous dit Fernand Favreau,  l’homme d’un certain âge qui accompagne Anna-Fanély en tant que « conseiller technique » et qui lui ouvre ainsi les portes des maisons les plus prestigieuses. Si son reportage sur la production de Cognac avance, son enquête sur ce qui semble s’apparenter à un meurtre (multiple) et non pas à un crime passionnel agrémenté d’un suicide – trop simple – se voile de nombreux mystères attachés aux multiples personnes que croisent notre reporter. Aidé sur le second tome de Connor, un ami proche Anna-Fanély va devoir composer avec une police débordée et peu perspicace et un nouveau meurtre dans l’enceinte des arènes de Saintes. Comme quoi ce récit se révèle bien plus complexe qu’il n’y parait au premier abord ! Mention spéciale au trait réaliste et idoine de Luc Brahy qui permet une véritable plongée dans l’univers du Cognac…

l’homme d’un certain âge qui accompagne Anna-Fanély en tant que « conseiller technique » et qui lui ouvre ainsi les portes des maisons les plus prestigieuses. Si son reportage sur la production de Cognac avance, son enquête sur ce qui semble s’apparenter à un meurtre (multiple) et non pas à un crime passionnel agrémenté d’un suicide – trop simple – se voile de nombreux mystères attachés aux multiples personnes que croisent notre reporter. Aidé sur le second tome de Connor, un ami proche Anna-Fanély va devoir composer avec une police débordée et peu perspicace et un nouveau meurtre dans l’enceinte des arènes de Saintes. Comme quoi ce récit se révèle bien plus complexe qu’il n’y parait au premier abord ! Mention spéciale au trait réaliste et idoine de Luc Brahy qui permet une véritable plongée dans l’univers du Cognac…

Corbeyran et Brahy – Cognac T1 & 2 – Delcourt – 2016 – 12 euros

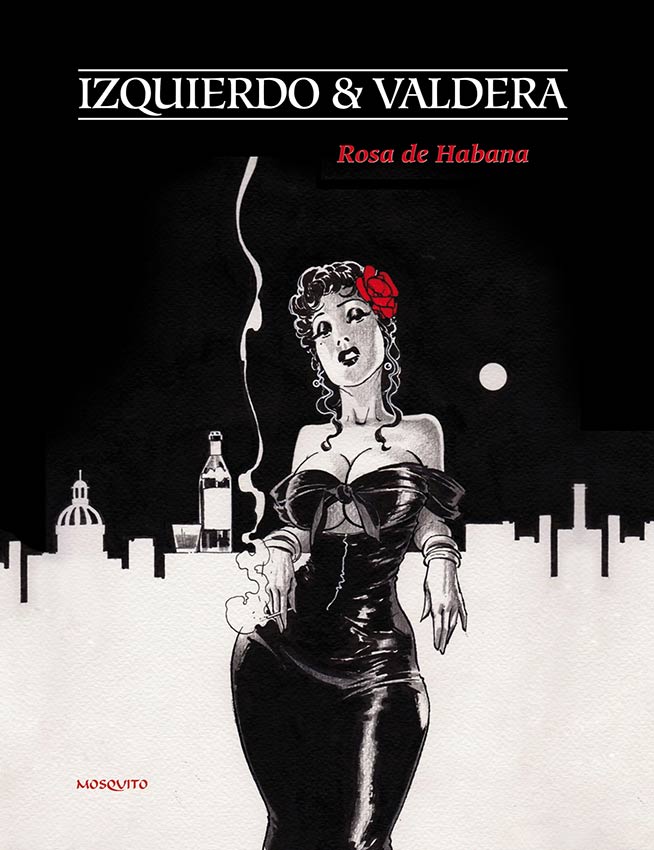

Dans ce Cuba qui n’a pas encore connu la révolution, les rues grouillent de tripots et de bars dans lesquels le rhum coule à flots avec, en devanture, pour attirer le chaland, des putes plus ou moins fraiches soutenues par des macs pas forcément tendres. Dans ces établissements moins prestigieux que leur se produisent quelques gratteurs de guitare sèche qui déclinent leurs chants en hommage à des muses inaccessibles. Segundo est l’un d’eux. Venu à la capitale pour faire entendre sa musique à un public chauffé par l’alcool, le sexe et le jeu, il croise un jour le regard d’une de ces filles de joies aux formes plutôt généreuses qui écoute dans un bar de seconde zone la musique tout droit sortie d’un juke-box capricieux. Elle chante parfois d’une voix de sirène pour ceux qui tombent sous son charme, plus maladroitement pour les autres. Elle se nomme Rosa de Francia. Un brin de femme de caractère qui va devenir la muse des chants de Segundo. Au fil des rencontres, des échanges et des promesses aperçues, Segundo va densifier son chant, le teinter de nervures et d’une dramaturgie digne des meilleurs crooners. Le seul hic à ce tableau angélique se trouve en Berto, le mac de la dame, un fou furieux capable du pire lorsque s’approchent de trop près les multiples clients qui tombent amoureux de la belle et lui promettent des voyages bien plus lointains que les trottoirs de La Havane…

Dans ce Cuba qui n’a pas encore connu la révolution, les rues grouillent de tripots et de bars dans lesquels le rhum coule à flots avec, en devanture, pour attirer le chaland, des putes plus ou moins fraiches soutenues par des macs pas forcément tendres. Dans ces établissements moins prestigieux que leur se produisent quelques gratteurs de guitare sèche qui déclinent leurs chants en hommage à des muses inaccessibles. Segundo est l’un d’eux. Venu à la capitale pour faire entendre sa musique à un public chauffé par l’alcool, le sexe et le jeu, il croise un jour le regard d’une de ces filles de joies aux formes plutôt généreuses qui écoute dans un bar de seconde zone la musique tout droit sortie d’un juke-box capricieux. Elle chante parfois d’une voix de sirène pour ceux qui tombent sous son charme, plus maladroitement pour les autres. Elle se nomme Rosa de Francia. Un brin de femme de caractère qui va devenir la muse des chants de Segundo. Au fil des rencontres, des échanges et des promesses aperçues, Segundo va densifier son chant, le teinter de nervures et d’une dramaturgie digne des meilleurs crooners. Le seul hic à ce tableau angélique se trouve en Berto, le mac de la dame, un fou furieux capable du pire lorsque s’approchent de trop près les multiples clients qui tombent amoureux de la belle et lui promettent des voyages bien plus lointains que les trottoirs de La Havane…

Un récit de rien, une simple histoire d’amour impossible entre un musicien un brin naïf et une prostituée née pour son métier. La belle détournera le prétendant de sa raison, sans le vouloir vraiment et sans rien promettre non plus. Avec ce qu’il faut de dramaturgie pour teinter la page de noirs et de gris, avec un blanc un brin fuyant sur l’horizon, Izquierdo et Valdera donnent à voir cette vie prérévolutionnaire dans un Cuba qui vivote du passage de riches gringos qui déversent tout à la fois leurs dollars dans des établissements peu fréquentables et leur foutre sur des terrains humides et souvent dangereux. Ça sonne comme un riff de guitare entêtant et tragique rehaussé d’un espoir ingénu. Un paradis accessible à ceux qui y croient ou qui, aveuglés par cette beauté de façade, oublient les dangers qu’ils renferment et qui laissent finalement peu de chances de retour…

Izquierdo et Valdera – Rosa de la Habana – Mosquito – 2016 – 16 euros

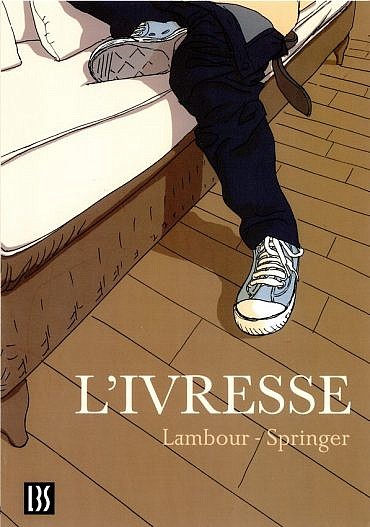

Anna est libraire et se passionne pour son métier qui lui ouvre des territoires infinis de suggestion et d’évasion. Sa librairie est un peu à son image, discrète et pourtant plein de charme. Un de ces lieux où l’on aime tant se perdre pour voyager encore plus loin et titiller des ailleurs si riches de promesses. Ce voyage au travers des mots, Anna l’accomplit au grès de lectures où le verbe l’envahit d’étranges pulsions qui avivent sa libido. En attendant que le client pousse la porte de sa librairie la jeune femme aime ainsi à stimuler son clitoris sur des textes envoûtants qui immergent ses pensées. La raison ne l’habite pas toujours et les échanges qu’elle entretient avec ceux qui poussent timidement (ou pas) sa porte sont souvent connotés d’un double sens où les promesses restent possibles, de ses promesses auxquelles il est parfois si difficile de résister…

Anna est libraire et se passionne pour son métier qui lui ouvre des territoires infinis de suggestion et d’évasion. Sa librairie est un peu à son image, discrète et pourtant plein de charme. Un de ces lieux où l’on aime tant se perdre pour voyager encore plus loin et titiller des ailleurs si riches de promesses. Ce voyage au travers des mots, Anna l’accomplit au grès de lectures où le verbe l’envahit d’étranges pulsions qui avivent sa libido. En attendant que le client pousse la porte de sa librairie la jeune femme aime ainsi à stimuler son clitoris sur des textes envoûtants qui immergent ses pensées. La raison ne l’habite pas toujours et les échanges qu’elle entretient avec ceux qui poussent timidement (ou pas) sa porte sont souvent connotés d’un double sens où les promesses restent possibles, de ses promesses auxquelles il est parfois si difficile de résister…

L’ivresse est née d’un appel de fond pour sa réalisation. Pourquoi procéder de cette manière ? Peut-être en raison de la frilosité des éditeurs envers le genre érotique qui ne trouve pas toujours son public, peut-être aussi (et sûrement) car les deux auteurs ne composent pas une partition érotique classique faite de bimbos aux plastiques démesurées évoluant dans des récits improbables où le foutre coule à flot à chaque bas de page dans des scènes surréalistes parfaitement huilées… et finalement souvent sans surprise ni émotion. Dans l’Ivresse les auteurs jouent sur ce moment magique où les possibles s’esquissent, où le ressenti, l’émotion de l’instant pousse vers cette pulsion érotique qui vient percuter la raison. Le récit ne vire ainsi jamais dans un explicite si facile et les scènes de sexe proposées sont souvent la résultante d’un terrain patiemment défriché pour accompagner le lecteur. On peut y voir l’influence de l’esprit des classiques de la littérature érotique, Musset, Schwob, Mandriargues ou le plus récent Jacques Abeille. Des récits qui louvoient, empreignent le lecteur, l’habitent et lui offre la clef des fantasmes enfouis au plus profond de lui. Du grand art tout simplement !

Lambour et Springer – L’ivresse – L3S – 2016 – 14 euros

C’est une histoire pas forcément banale dans un univers somme toute un peu hostile. Notre homme n’est pas au mieux à vivoter à « l’hôpital des incurables » pour un mal qui nécessite des soins de tous les instants. Alors qu’une infirmière de choc s’apprête à lui faire une injection, notre souffreteux se rebiffe. Assez de subir cette surdose médicamenteuse d’autant plus lorsqu’on ressemble déjà à une véritable momie bandée de la tête aux pieds. Notre homme, qui portera le nom de Sickman, va alors s’échapper de sa chambre pour s’enfuir à travers la ville. Mais la police veille au grain car le mal dont il souffre se révèle au final extrêmement contagieux. Arrivé sur le toit d’un immeuble, cerné de tous les côtés, il va alors accomplir le grand saut. Celui dont on ne se relève pas. Pourtant et aussi étrange qu’il puisse paraisse, l’homme prononce, juste avant de prendre son élan : « vous allez voir ce que vous allez voir ». S’en suit une longue descente dans les airs de la ville conclue de fort belle manière par l’éclatement littéral du bitume qu’il apercevait si pimpant d’en haut quelques secondes auparavant. Alors que tout semblait fini pour notre grand malade, celui-ci se relève pourtant et voit son corps entreprendre une mutation prodigieuse s’agrandissant du double, du triple, du quadruple… jusqu’à dominer les gratte-ciel de la ville. Dans une rage sans commune mesure il s’attaque dès lors à un réaménagement complet de la métropole…

C’est une histoire pas forcément banale dans un univers somme toute un peu hostile. Notre homme n’est pas au mieux à vivoter à « l’hôpital des incurables » pour un mal qui nécessite des soins de tous les instants. Alors qu’une infirmière de choc s’apprête à lui faire une injection, notre souffreteux se rebiffe. Assez de subir cette surdose médicamenteuse d’autant plus lorsqu’on ressemble déjà à une véritable momie bandée de la tête aux pieds. Notre homme, qui portera le nom de Sickman, va alors s’échapper de sa chambre pour s’enfuir à travers la ville. Mais la police veille au grain car le mal dont il souffre se révèle au final extrêmement contagieux. Arrivé sur le toit d’un immeuble, cerné de tous les côtés, il va alors accomplir le grand saut. Celui dont on ne se relève pas. Pourtant et aussi étrange qu’il puisse paraisse, l’homme prononce, juste avant de prendre son élan : « vous allez voir ce que vous allez voir ». S’en suit une longue descente dans les airs de la ville conclue de fort belle manière par l’éclatement littéral du bitume qu’il apercevait si pimpant d’en haut quelques secondes auparavant. Alors que tout semblait fini pour notre grand malade, celui-ci se relève pourtant et voit son corps entreprendre une mutation prodigieuse s’agrandissant du double, du triple, du quadruple… jusqu’à dominer les gratte-ciel de la ville. Dans une rage sans commune mesure il s’attaque dès lors à un réaménagement complet de la métropole…

Papier épais, couleurs saturées à base de verts et de bleus, Les cruelles mésaventures de Sickman, étonne dès sa prise en main. Une couverture choc sur laquelle un homme momifié semble prendre la fuite sous le regard d’un homme et d’une femme affolés le désignant. Bref le lecteur sait à l’avance que la plongée dans ce long récit s’apparentera à une véritable expérience de lecture. De celle qui, après avoir levé les premières appréhensions, peuvent marquer et bouleverser nos pépères habitudes. Les différentes parties qui composent ce récit, publiées dans différents fanzines, peuvent se lire comme une réflexion acerbe contre les résurgences nauséeuses d’autoritarisme (d’ailleurs le parallèle avec l’Allemagne est plutôt appuyé), contre aussi cette fâcheuse idée à se débarrasser des marginaux et autres indésirables qui pullulent ici ou là dans les grandes villes, voire à les euthanasier si ça peut faire gagner du temps et de l’espoir chez les autres. Dans ce climat austère et délétère, Sickman, qui tient autant de King Kong (pour ses péripéties avec les immeubles) que de Hulk (pour la rage, la mutation et le vert) va faire craindre le pire. Martes Bathori fait montre ici avec un humour constant d’une efficacité redoutable dans les rythmes narratifs, dans les cadrages (souvent improbables), dans cette utilisation des plongées et contre-plongées qui agrandissent l’espace devenu un terrain de jeu des plus fertiles. Les narratifs et dialogues, à base de grosses lettres chargent parfois volontairement l’espace et participent à cette virée dans un monde qui bascule ou qui, à défaut, devrait accomplir sa mue, pour, au moins laisser, espérer au plus grand nombre que tout n’est pas perdu. Chaudement recommandé !

Martes Bathori – Les cruelles mésaventures de Sickman – The Hoochie Coochie – 2016 – 20 euros

Pour finir notre sélection d’été de juin et juillet je vous propose dès demain les présentations des titres suivants :

- Psychonautes de Vazquez (Rackham)

- Gaspard et Berlingot de Vecchini & Sualzo (Jungle jeunesse)

- Zoo Box de Cohn & Steinke (Jungle jeunesse)

- Etunwan, celui-qui-regarde de Murat (Futuropolis)

- Une vie Winston Smith T2 de Perrissin & Martinez (Futuropolis)

- Requiem T3 & 4 de Ledroit & Mills (Glénat)

- Ekhö T5 de Barbucci & Arleston (Soleil)

- Anita de Crepax (Delcourt)

- Demi-sang d’Hubert et Gatignol (Soleil)

- Voyeurs d’Altuna (Perspective Art 9)

- Rêve d’Olympe de Kleist (La Boîte à Bulles)

Ensuite ce sera la grande plongée vers les titres de la rentrée avec une sélection que nous avons pris le temps de concocter pour vous ! (pas moins de 80 titres présentés d’ici fin septembre et il y a du très très bon !)