La vie est parfois compliquée pour des raisons qui peuvent nous échapper : une érection au mauvais moment au mauvais endroit et c’est une vie de couple qui bascule ; descendre de voiture sous l’arche d’un immeuble et non pas dans sa cours sécurisée et c’est une star qui s’effondre foudroyée par les balles d’un calibre 38 ; Réussir à franchir le danger représenté par la présence indienne sur des territoires pas encore sécurisés n’est pas forcément gage de survie, certains vont l’apprendre au prix fort. La violence reste omniprésente à toutes les époques et ce n’est pas l’Angleterre du seizième siècle qui pourra nous convaincre du contraire, ni l’Algérie avant sa juste indépendance. Heureusement des sages changent parfois leur vision des choses et parviennent à comprendre et à transmettre que la paix vaut mieux que l’expression d’une violence exacerbée. Cette semaine n’est pas la plus joyeuse en termes de récits mais elle ouvre pourtant des lucarnes d’espoir et de vie…

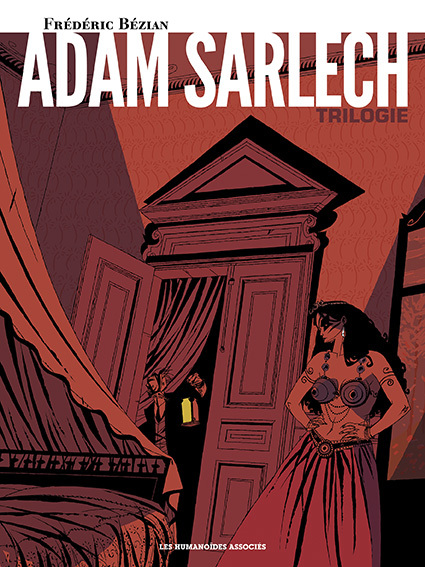

La famille Malherbe vit sur les non-dits et semble se décrépir a vue d’œil depuis que, quelques années auparavant, un médium du nom d’Adam Sarlech ait perturbé les esprits et emporté avec lui Charles, revenu paralytique et atteint d’un mal étrange qui lui provoque un écoulement continu de larmes. Agathe la mère de famille impose de main de fer son emprise sur la propriété et tente de conserver un semblant de prestance que mettent à mal les trois enfants Ralph et Raphaëlle, des jumeaux prompt à défier le représentant du divin en la paroisse et Judith la fille nymphomane qui ne quitte jamais la maison et qui attire en son lit le docteur Spitzner attaché à la famille depuis des lustres. Si les secrets sont bien cachés, la vérité maquillée et oubliée des mieux portant, elle peut aussi revenir et se faire criarde au point d’envoyer tout valser…

La famille Malherbe vit sur les non-dits et semble se décrépir a vue d’œil depuis que, quelques années auparavant, un médium du nom d’Adam Sarlech ait perturbé les esprits et emporté avec lui Charles, revenu paralytique et atteint d’un mal étrange qui lui provoque un écoulement continu de larmes. Agathe la mère de famille impose de main de fer son emprise sur la propriété et tente de conserver un semblant de prestance que mettent à mal les trois enfants Ralph et Raphaëlle, des jumeaux prompt à défier le représentant du divin en la paroisse et Judith la fille nymphomane qui ne quitte jamais la maison et qui attire en son lit le docteur Spitzner attaché à la famille depuis des lustres. Si les secrets sont bien cachés, la vérité maquillée et oubliée des mieux portant, elle peut aussi revenir et se faire criarde au point d’envoyer tout valser…

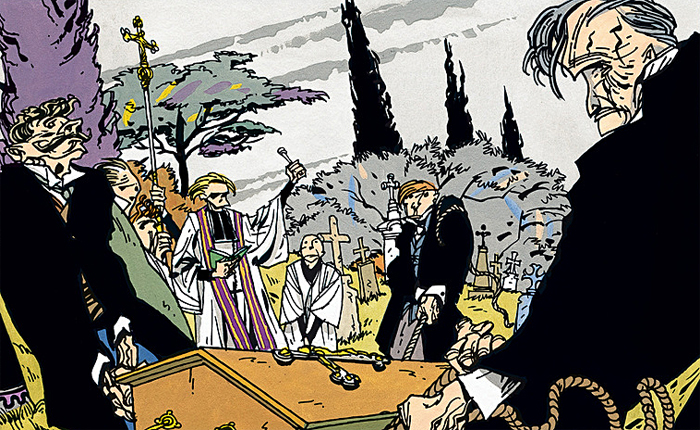

Lorsque Bézian s’attaque à la trilogie Adam Sarlech qui lui vaudra de passer dans le statut d’auteur « à suivre » il reste sur la réalisation de courts récits inspirés par le décadentisme français de la fin du dix-neuvième siècle (ces récits seront réédités plus tard chez Points Images en deux volumes). Marcel Schwob, Remy de Gourmont, Jean Lorrain sont des influences assumées qui, à défaut de forger un style permettent de définir un terreau de jeu dans lequel l’auteur acceptera de se « vautrer ». Mais autant la forme des nouvelles réalisées quelques années plus tôt lui permettent de définir une voie, un chemin vers lequel tendre, autant le jeune auteur ne pouvait se satisfaire de la simplicité qu’elles induisaient et qui ne permettait pas le développement de son style graphique et narratif. Et Bézian, comme tout jeune auteur au talent indéniable a besoin d’avancer, de repousser ses limites, d’être toujours plus exigeant avec lui-même. Lorsqu’il aborde la réalisation d’Adam Sarlech se posent à lui plusieurs questions dont le choix esthétique et le pouvoir de la narration. Pour le premier, l’auteur veut clairement, à l’instar des auteurs auxquels il se référence, rompre avec le « léché » pour se lâcher véritablement, envoyer la sauce, surprendre, voire choquer les plus frileux. Pour cela il triture le faciès de ses personnages, les présentent dans des postures peu élégantes, avec des doigts élancés qui semblent rongés par l’arthrose, ajoute à cela des couleurs qui peuvent se faire perturbantes pour le lecteur mais qui possède un sens, une sonorité qui accentue et renforce l’effet de malaise. Sur la forme graphique l’objectif fixé par l’auteur respecte donc le cahier des charges. Sur la narration, seconde de ses priorités, Bézian se lance un challenge de taille. En voulant briser la linéarité du récit, en jouant avec les ellipses, en multipliant les pertes de repères, il cherche surtout à rendre captif son lecteur en l’obligeant à s’immiscer entièrement dans le récit pour en capter toute la sève. L’envie de l’auteur de revenir à une « écriture », une manière de mettre en forme transpire de chaque planche. Comme les centres d’intérêts de l’auteur développés ici à savoir la mort, qui passe par ce cimetière omniprésent dans le premier volet de la trilogie, la décrépitude des corps et des bâtissent, les spectres et la lente agonie des hommes ; l’amour, qui recouvre maintes acceptions et déviances possibles ; la folie, manifeste et gangrénante et enfin le temps qui agît sur les corps autant que sur les âmes de manière sournoise. Difficile de dire que pour son premier gros projet Bézian ait choisi la facilité, pourtant, à la relecture de la trilogie que nous permet de nouveau son éditeur Les Humanoïdes associés, force est de constater qu’Adam Sarlech s’impose comme un récit pivot autant pour son auteur que pour le lecteur qui se voit bousculé dans ses habitudes de lectures. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette trilogie ou qui l’aurait lue il y a un certain temps déjà, je ne peux qu’inviter à la (re)découvrir au calme un soir où le spleen de la vie s’est caché à la cave ou au grenier et qu’il vous laisse le temps de vous perdre dans les méandres d’une histoire singulière…

Bézian – Adam Sarlech (intégrale) – Les Humanoïdes associés – 2016 – 29,95 euros

Peut-être que la fougue de la jeunesse pousse l’homme vers l’idée de domination, de destruction, d’anéantissement. Pour le jeune Morihei Ueshiba qui devient sur les champs de bataille le « Dieu des soldats », cette vérité possède tout son sens et c’est dans l’étude et l’observation des techniques de combats que le jeune soldat forge toute sa force. Pourtant, après la défaite japonaise contre l’ogre américain qui se vit comme un véritable traumatisme, l’idée que l’aïkibudo, l’art de la guerre peut aussi être art de la paix débute sa lente germination dans l’esprit de Morihei Ueshiba. Son approche qui vise à l’harmonisation des forces et des énergies attire à lui de jeunes guerriers voulant se mesurer à celui qui grava sa légende dans le sang des champs de bataille dans des corps à corps héroïques fusil et baïonnette en avant. Un jour vient à lui un homme, maître du kendo, qui souhaite le mettre au défi, un homme qui pourrait être le jeune Morihei Ueshiba qui viendrait à la rencontre de celui qu’il est devenu. En 1957 le Grand Maître (O Senseï) déclarait à des journalistes venus l’interviewer que l’Aïkido est le vrai art martial. Car c’est un art martial basé sur la vérité universelle. Cet univers est composé de différentes parties, et pourtant il forme un tout uni comme une famille et symbolise l’état de paix ultime. En voyant l’univers de cette manière, l’Aïkido ne peut être autre chose qu’un art martial d’amour. L’état d’esprit de l’Aïkidoka doit être pacifique et totalement non violent. Nous avons hérité de cette terre pour la transformer en paradis terrestre. L’activité guerrière est totalement déplacée. Réaliser le portrait ou la biographie d’un homme aussi important que Morihei Ueshiba nécessite d’opérer des raccourcis pour parvenir à l’essence du message. C’est de cette manière qu’Edouard Cour développe son projet. Montrer l’essentiel nécessitait avant tout de dévoiler les ruptures dans la pensée de l’homme, son lent cheminement vers sa vérité, sa compréhension du flux des énergies et la maîtrise de l’Aïki (utilisation de la force de l’adversaire contre lui-même), de l’équilibre qui permette à la force de se développer tout en préservant intact le Ki (souffle de la vie, esprit). Le dessinateur y parvient grâce à l’explication vulgarisée de l’essence même de l’Aïkido et par un dessin qui se fait énergie mais aussi poésie et qui parvient comme le propos qu’il développe à cette synthèse des deux. Si l’album parlera forcément mieux aux adeptes des arts martiaux, il reste une agréable lecture qui aiguise indéniablement la curiosité.

Peut-être que la fougue de la jeunesse pousse l’homme vers l’idée de domination, de destruction, d’anéantissement. Pour le jeune Morihei Ueshiba qui devient sur les champs de bataille le « Dieu des soldats », cette vérité possède tout son sens et c’est dans l’étude et l’observation des techniques de combats que le jeune soldat forge toute sa force. Pourtant, après la défaite japonaise contre l’ogre américain qui se vit comme un véritable traumatisme, l’idée que l’aïkibudo, l’art de la guerre peut aussi être art de la paix débute sa lente germination dans l’esprit de Morihei Ueshiba. Son approche qui vise à l’harmonisation des forces et des énergies attire à lui de jeunes guerriers voulant se mesurer à celui qui grava sa légende dans le sang des champs de bataille dans des corps à corps héroïques fusil et baïonnette en avant. Un jour vient à lui un homme, maître du kendo, qui souhaite le mettre au défi, un homme qui pourrait être le jeune Morihei Ueshiba qui viendrait à la rencontre de celui qu’il est devenu. En 1957 le Grand Maître (O Senseï) déclarait à des journalistes venus l’interviewer que l’Aïkido est le vrai art martial. Car c’est un art martial basé sur la vérité universelle. Cet univers est composé de différentes parties, et pourtant il forme un tout uni comme une famille et symbolise l’état de paix ultime. En voyant l’univers de cette manière, l’Aïkido ne peut être autre chose qu’un art martial d’amour. L’état d’esprit de l’Aïkidoka doit être pacifique et totalement non violent. Nous avons hérité de cette terre pour la transformer en paradis terrestre. L’activité guerrière est totalement déplacée. Réaliser le portrait ou la biographie d’un homme aussi important que Morihei Ueshiba nécessite d’opérer des raccourcis pour parvenir à l’essence du message. C’est de cette manière qu’Edouard Cour développe son projet. Montrer l’essentiel nécessitait avant tout de dévoiler les ruptures dans la pensée de l’homme, son lent cheminement vers sa vérité, sa compréhension du flux des énergies et la maîtrise de l’Aïki (utilisation de la force de l’adversaire contre lui-même), de l’équilibre qui permette à la force de se développer tout en préservant intact le Ki (souffle de la vie, esprit). Le dessinateur y parvient grâce à l’explication vulgarisée de l’essence même de l’Aïkido et par un dessin qui se fait énergie mais aussi poésie et qui parvient comme le propos qu’il développe à cette synthèse des deux. Si l’album parlera forcément mieux aux adeptes des arts martiaux, il reste une agréable lecture qui aiguise indéniablement la curiosité.

Cour – O Senseï – Akiléos – 2016 – 18 euros

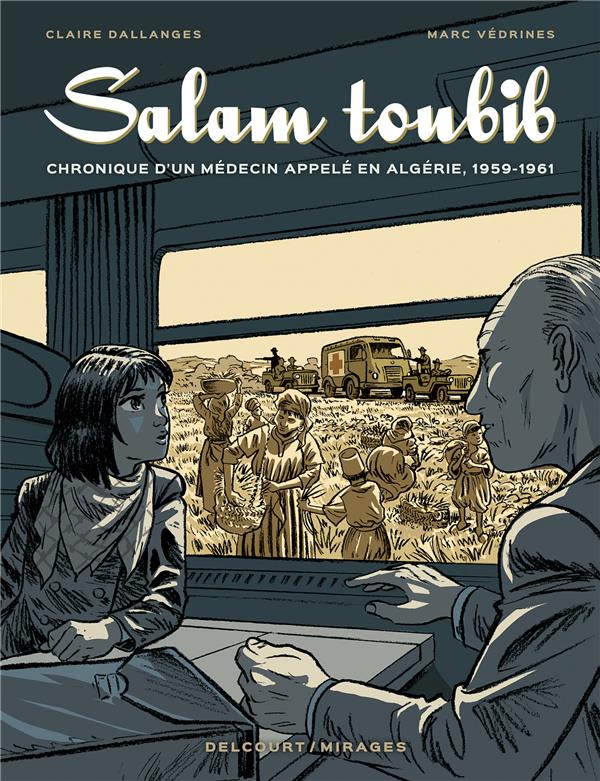

Un vendredi de fin avril en 1984. A la sortie du lycée Fénelon deux jeunes filles discutent de la dissertation de philo que vient de leur donner leur professeur pour la semaine suivante. Cela ne tombe pas franchement bien pour l’une des deux filles qui se voit imposer un repas de famille en Touraine où elle passera du coup le week-end sans aucune chance de pouvoir travailler au calme. Pire elle devra faire le voyage en train avec son père qui n’est pas à proprement parlé des plus causant. Arrivés en gare d’Austerlitz, la fille et son père sont pris à partis par un voyou armé d’un couteau qui tente de faire main basse sur le portefeuille de celui qu’il nomme « Le vieux ». Son jugement lui joue pourtant des tours car pas méfiant il se fait désarmer d’un mouvement de bras et plaquer au sol par le père de la jeune fille estomaquée par ce qu’elle vient de voir. A la demande de sa fille l’homme expliquera que cette dextérité lui vient de sa formation militaire et dévoilera lors du voyage un pan caché de son histoire personnelle qu’il a passé durant deux ans en plein cœur du conflit algérien…

Un vendredi de fin avril en 1984. A la sortie du lycée Fénelon deux jeunes filles discutent de la dissertation de philo que vient de leur donner leur professeur pour la semaine suivante. Cela ne tombe pas franchement bien pour l’une des deux filles qui se voit imposer un repas de famille en Touraine où elle passera du coup le week-end sans aucune chance de pouvoir travailler au calme. Pire elle devra faire le voyage en train avec son père qui n’est pas à proprement parlé des plus causant. Arrivés en gare d’Austerlitz, la fille et son père sont pris à partis par un voyou armé d’un couteau qui tente de faire main basse sur le portefeuille de celui qu’il nomme « Le vieux ». Son jugement lui joue pourtant des tours car pas méfiant il se fait désarmer d’un mouvement de bras et plaquer au sol par le père de la jeune fille estomaquée par ce qu’elle vient de voir. A la demande de sa fille l’homme expliquera que cette dextérité lui vient de sa formation militaire et dévoilera lors du voyage un pan caché de son histoire personnelle qu’il a passé durant deux ans en plein cœur du conflit algérien…

Si les deux guerres mondiales bénéficient d’un traitement privilégié par la bande dessinée, tel n’est pas forcément le cas des guerres d’indépendances (Algérie et Indochine) qui restent couvertes d’un voile des plus opaques. En ce sens Salam toubib apparait comme une curiosité et une belle promesse, d’autant plus si l’on considère que le récit se fonde sur les propos consigné par la fille d’un ancien médecin appelé lors de ce conflit. Vu par l’œil du jeune médecin, cette guerre reste à hauteur d’hommes avec une vision plus étroite des enjeux politiques mais une tension renforcée par l’immersion du jeune soldat au plus près des points conflictuels et qui tente malgré tout de se fondre dans son nouvel environnement. L’Algérie française imposait d’assurer une présence militaire et de soutien auprès des colons établis depuis plusieurs générations sur le territoire. Pour autant les médecins, appelés pour soigner en ville des hommes ou des femmes civiles, devenaient des cibles de choix pour les indépendantistes qui voulaient porter des coups symboliques à une unité militaire déjà chancelante et qui le devenait de plus en plus par les propos ambigus pour eux du Général de Gaulle. D’un point de vue formel le récit joue sur deux tableaux, le premier celui du témoignage du père sur le conflit, avec tout ce que cela suppose comme souffrances de l’autre l’envie d’une fille de se rapprocher de son père et de mieux le comprendre. Au dessin Marc Védrines (La Main de Dieu) délivre une copie de très belle facture se faisant précis et dense dans la description des décors traversés par le héros tout en s’attachant à restituer avec précision les sentiments des personnages au fil du récit. Salam toubib s’impose donc comme une porte d’entrée pour percevoir ce que pu être la vie au quotidien d’un appelé en Algérie, avec les incertitudes, les non-dits, le souci de servir parfois contre ses convictions tout en sachant que le danger reste palpable à chaque minutes. En ce sens il complète parfaitement Soleil brûlant en Algérie de Gaétan Nocq publié deux mois plus tôt chez La Boîte à bulles. Recommandé !

Dallanges/Védrines – Salam Toubib – Delcourt – 2016 – 18,95 euros

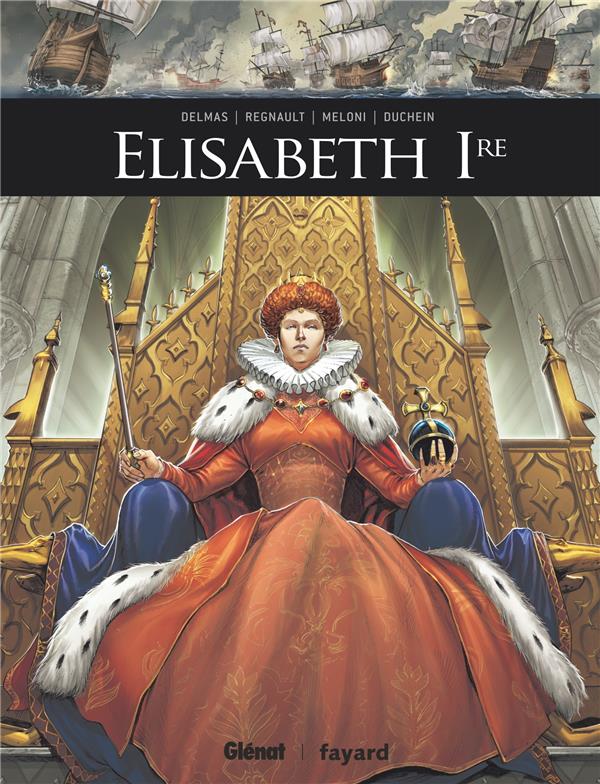

La salle du conseil arbore une parure des plus graves. Thomas Wyatt dit le jeune vient d’être arrêté. Ce jeune rebelle issu d’une ancienne noblesse anglaise avait pour dessein d’assassiner Marie Tudor dont il désapprouvait le mariage avec le roi Philippe d’Espagne pour mettre Elisabeth, la sœur cadette de la reine sur le trône. L’exécution de Wyatt fut un temps retardée pour interroger dans la tour de Londres Elisabeth qui aurait pu être compromise dans cette rébellion. Quatre ans plus tard la reine est mourante et, même si sur lit de mort elle affirme préférer pour sa succession sa cousine Marie Stuart elle sait qu’Elisabeth se battra et remportera le trône. Dans un dernier murmure la reine demande à sa sœur de préserver la religion catholique qu’elle vient avec difficulté de restaurer…

La salle du conseil arbore une parure des plus graves. Thomas Wyatt dit le jeune vient d’être arrêté. Ce jeune rebelle issu d’une ancienne noblesse anglaise avait pour dessein d’assassiner Marie Tudor dont il désapprouvait le mariage avec le roi Philippe d’Espagne pour mettre Elisabeth, la sœur cadette de la reine sur le trône. L’exécution de Wyatt fut un temps retardée pour interroger dans la tour de Londres Elisabeth qui aurait pu être compromise dans cette rébellion. Quatre ans plus tard la reine est mourante et, même si sur lit de mort elle affirme préférer pour sa succession sa cousine Marie Stuart elle sait qu’Elisabeth se battra et remportera le trône. Dans un dernier murmure la reine demande à sa sœur de préserver la religion catholique qu’elle vient avec difficulté de restaurer…

Faire en 46 planches une biographie détaillée d’Elisabeth 1ere relève de l’exercice de style. Un exercice qui tient à un fil et se doit de faire des sacrifices dans le gras de l’histoire. Elisabeth 1ere le récit de Delmas, Priori et Meloni se résume par la force des choses à une succession de dates qui donnent à voir une succession d’événements marquants dont le règne de cette monarque d’envergure sera traversés. Comme point d’entrée dans le récit, 1554, avec la répression par la force de la rébellion menée par Thomas Wyatt qui marqua si bien les esprits que lors de l’exécution publique du Lord déchu, des « vive Elisabeth » se firent entendre. Un premier jalon venait d’être posé. Mais si Elisabeth monte bel et bien sur le trône quatre ans plus tard, elle le doit à la disparition prématurée, en novembre 1558, de Marie Tudor. Avec des idées affirmées mais aussi beaucoup de tolérance, notamment sur le plan religieux – elle ne voudra jamais partir en croisade contre la religion catholique, préférant convaincre que réprimer -, Elisabeth 1ere fut à l’origine de l’une des plus importantes victoires militaires de toute l’histoire anglaise, lorsque sa flotte parvient à anéantir l’Invincible Armada de Charles Quint. Si les dates et moments clefs s’enchainent dans le récit, Vincent Delmas insiste en « fil rouge » sur le célibat de la Reine, qui était devenu une des préoccupations majeures du conseil au fil des ans. Au dessin Priori et Meloni rendent une copie d’une grande clarté notamment si l’on considère le nombre de scènes et de moments décortiqués ici. Le dessin insiste aussi sur certains sujets « annexe » comme celui de l’usage excessif de produits cosmétiques pour cacher l’épreuve du temps sur sa peau. Le pari risqué de s’engouffrer dans la biographie d’Elisabeth 1ere en 46 planches est donc au final plutôt réussit même si nous aurions aimé disposer d’un récit plus délié propre à faire naître la part romancée de l’histoire d’une femme forte aux côtés parfois obscurs…

Delmas, Priori et Meloni – Elisabeth 1ere – Glénat/Fayard – 2016 – 14,50 euros

L’hiver approche doucement et, sur le bitume parisien, la température oblige les passants à se couvrir chaudement. Florent et Léa forment un couple entre deux âges. Du haut de leur appartement haussmannien plutôt chic ils se préparent à recevoir des amis pour fêter sobrement l’anniversaire de la femme. Rien de bien ronflant mais la continuité d’une tradition semble-t-il renouvelée depuis quelques temps déjà. Alexandra et Jean-Fabrice, les amis du couple vont, comme à leur habitude arriver en retard ce qui laisse à Léa le soin de questionner son homme sur sa capacité de séduction, d’autant plus si l’on considère qu’Alexandra, une pimpante blonde du même âge qu’elle marque toujours les esprits là où elle passe. Rien de bien nouveau et lorsque Jean-Fabrice et Alexandra débarquent enfin, la soirée débute dans une ambiance bon enfant. En peu plus tard au moment du café, peu de temps avant de partir, Alexandra et Jean-Fabrice annoncent qu’ils sont en train de se séparer. Un choc pour Florent et Léa qui voyaient en leurs amis un couple modèle et aimant. Dans un geste de pur réflexe Léa pose sa main avec tendresse sur la cuisse de Florent et découvre avec stupeur que le sexe de son homme arbore une magnifique et dure érection. Le début d’une très longue soirée…

L’hiver approche doucement et, sur le bitume parisien, la température oblige les passants à se couvrir chaudement. Florent et Léa forment un couple entre deux âges. Du haut de leur appartement haussmannien plutôt chic ils se préparent à recevoir des amis pour fêter sobrement l’anniversaire de la femme. Rien de bien ronflant mais la continuité d’une tradition semble-t-il renouvelée depuis quelques temps déjà. Alexandra et Jean-Fabrice, les amis du couple vont, comme à leur habitude arriver en retard ce qui laisse à Léa le soin de questionner son homme sur sa capacité de séduction, d’autant plus si l’on considère qu’Alexandra, une pimpante blonde du même âge qu’elle marque toujours les esprits là où elle passe. Rien de bien nouveau et lorsque Jean-Fabrice et Alexandra débarquent enfin, la soirée débute dans une ambiance bon enfant. En peu plus tard au moment du café, peu de temps avant de partir, Alexandra et Jean-Fabrice annoncent qu’ils sont en train de se séparer. Un choc pour Florent et Léa qui voyaient en leurs amis un couple modèle et aimant. Dans un geste de pur réflexe Léa pose sa main avec tendresse sur la cuisse de Florent et découvre avec stupeur que le sexe de son homme arbore une magnifique et dure érection. Le début d’une très longue soirée…

Jim aime explorer les rapports humains, ce qui parfois fait basculer les choses, donne à voir de nouvelles perspectives et de nouveaux enjeux entre les hommes et les femmes qu’il prend soin de décrire dans ses histoires. Dans L’Erection il traite de ces couples qui frôlent la cinquantaine et qui se questionnent sur le ciment de leur relation. Florent et Léa vivent plutôt confortablement dans un appartement haussmannien des plus bourgeois au parquet qui craque. Une vie bien rangée, deux filles, un chat du nom de Galipette et un passé commun depuis près de 25 ans qui démontre l’attachement que se portent Florent et Léa. Pourtant lors d’une soirée a priori anodine tout va chavirer. Une érection mal placée et Léa voit rouge : la trique de Florent vient d’Alexandra passée en quelques minutes du statut d’amie intime à « petite pute qui te dévorait des yeux ». La soirée sera longue et les charges renouvelées de Léa ne trouveront que des justifications maladroites de Florent qui découvre, pour la première fois de leur relation, une face cachée de sa femme. Dans un huis-clos rondement mené Jim s’immisce dans le théâtre de boulevard, autant pour rendre hommage à une tradition du théâtre français que pour mieux développer les thèmes qui lui sont chers. Au dessin Lounis Chabane parvient par un subtil jeu de mise en scène et d’angles de vue à faire vivre le cadre de ce récit. Un cadre qui joue son rôle par ce qu’il renvoi de symbolique. Le ménage pépère de Florent et Léa va se trouver confronter à une crise majeure pleine de surprises et de rebondissements comme l’atteste la dernière planche de ce premier volet !

Jim & Chabane – L’Erection Livre I – Grand Angle – 2016 – 16,90 euros

Peut-être avez-vous vous aussi dans un passé pas si lointain conservé dans un cahier épais des feuilles ou des fleurs de certaines plantes ? Un herbier qui pouvait ensuite vous servir à repérer ou comparer les espèces entre elles. Fabien Vehlmann a choisi de construire le sien récemment. Dans son cas il ne s’agit cependant pas vraiment de conserver des espèces de plantes séchées dans un cahier mais de réunir des témoignages d’hommes et de femmes sur leur vie sexuelle, leurs pratiques et leurs fantasmes. Le but étant de réunir ces témoignages pour en offrir tout le sel, toute la vision d’une société dans laquelle le sujet reste encore étrangement tabou. Pour mener à bien son projet le scénariste a donné de sa personne n’hésitant pas – il le dit lui-même – à servir petits fours et à faire la plonge dans des soirées échangistes. La plupart du temps pourtant les échanges avec les personnes qui acceptaient de se livrer se déroulaient d’une manière bien définie et plus conventionnelle : prise de notes par écrit (pour éviter le côté intimidant de l’enregistreur numérique), liberté dans l’approche et dans les éléments révélés, possibilité de relire le témoignage retranscrit, conservation de l’anonymat. Lorsqu’on lit les témoignages proposés par Fabien Vehlmann il est intéressant de remarquer aussi étrange que cela puisse paraître que la manière dont le témoignage est délivré, amené, avec ses poses, ses retenues (ou pas) dans les termes employés, les digressions ou la présentation frontale des faits compte tout autant que le récit lui-même et c’est en cela que, alors que cet album aurait pu finir sur la pile des livres insipides destinés aux ménagères de plus de quarante ans en manque de libido ou du dernier 50 nuances, L’herbier sauvage possède tout son sens. Le fait que le scénariste se soit entouré d’une dessinatrice, en l’occurrence Chloé Cruchaudet, n’est en rien anodin. L’autrice de Mauvais genre s’immisce dans ce projet en dépassant la simple illustration des récits. Elle offre des poses, des regards, des angles de vues qui viennent compléter ou soutenir le propos retranscrit par Vehlmann. Son dessin peut tendre vers une certaine poésie ou s’en éloigner en fonction des contextes et des effets recherchés. Une belle réussite !

Peut-être avez-vous vous aussi dans un passé pas si lointain conservé dans un cahier épais des feuilles ou des fleurs de certaines plantes ? Un herbier qui pouvait ensuite vous servir à repérer ou comparer les espèces entre elles. Fabien Vehlmann a choisi de construire le sien récemment. Dans son cas il ne s’agit cependant pas vraiment de conserver des espèces de plantes séchées dans un cahier mais de réunir des témoignages d’hommes et de femmes sur leur vie sexuelle, leurs pratiques et leurs fantasmes. Le but étant de réunir ces témoignages pour en offrir tout le sel, toute la vision d’une société dans laquelle le sujet reste encore étrangement tabou. Pour mener à bien son projet le scénariste a donné de sa personne n’hésitant pas – il le dit lui-même – à servir petits fours et à faire la plonge dans des soirées échangistes. La plupart du temps pourtant les échanges avec les personnes qui acceptaient de se livrer se déroulaient d’une manière bien définie et plus conventionnelle : prise de notes par écrit (pour éviter le côté intimidant de l’enregistreur numérique), liberté dans l’approche et dans les éléments révélés, possibilité de relire le témoignage retranscrit, conservation de l’anonymat. Lorsqu’on lit les témoignages proposés par Fabien Vehlmann il est intéressant de remarquer aussi étrange que cela puisse paraître que la manière dont le témoignage est délivré, amené, avec ses poses, ses retenues (ou pas) dans les termes employés, les digressions ou la présentation frontale des faits compte tout autant que le récit lui-même et c’est en cela que, alors que cet album aurait pu finir sur la pile des livres insipides destinés aux ménagères de plus de quarante ans en manque de libido ou du dernier 50 nuances, L’herbier sauvage possède tout son sens. Le fait que le scénariste se soit entouré d’une dessinatrice, en l’occurrence Chloé Cruchaudet, n’est en rien anodin. L’autrice de Mauvais genre s’immisce dans ce projet en dépassant la simple illustration des récits. Elle offre des poses, des regards, des angles de vues qui viennent compléter ou soutenir le propos retranscrit par Vehlmann. Son dessin peut tendre vers une certaine poésie ou s’en éloigner en fonction des contextes et des effets recherchés. Une belle réussite !

Vehlmann & Cruchaudet – L’herbier sauvage – Soleil/Noctambule – 2016 – 19,99 euros

A bord de l’avion qui le mène vers New York, ville tentaculaire point d’entrée dans l’Amérique plurielle, berceau d’une culture populaire toujours à l’avant-garde, un homme peste intérieurement contre un autre à l’allure de tennisman en vacances qui arbore des lunettes noires qui cachent une partie de son visage. Alors que le nuit pointe il regagne en taxi le cœur de la ville où il a réservé une chambre dans une auberge de jeunesse crasseuse. Il pose sa valise sur son lit et s’interroge sur ce qu’il est venu faire ici. La mémoire semble lui revenir alors qu’il défait sa valise et dévoile un pistolet caché dans un tissu blanc…

A bord de l’avion qui le mène vers New York, ville tentaculaire point d’entrée dans l’Amérique plurielle, berceau d’une culture populaire toujours à l’avant-garde, un homme peste intérieurement contre un autre à l’allure de tennisman en vacances qui arbore des lunettes noires qui cachent une partie de son visage. Alors que le nuit pointe il regagne en taxi le cœur de la ville où il a réservé une chambre dans une auberge de jeunesse crasseuse. Il pose sa valise sur son lit et s’interroge sur ce qu’il est venu faire ici. La mémoire semble lui revenir alors qu’il défait sa valise et dévoile un pistolet caché dans un tissu blanc…

Il voulait entrer dans l’histoire pour briser en partie la vie minable qu’il vivait depuis son enfance dans le Texas. Son plan était simple, d’autant plus dans un pays comme les Etats-Unis où les armes servent bien plus à tuer qu’à se protéger d’une quelconque menace. Mark Chapman avait dressé une liste de personnalités qu’il « pouvait » assassiner pour passer à la postérité. Sur cette liste se trouvaient entre autre Johnny Carson, célèbre animateur durant trente ans du « Tonight Show » et Elizabeth Taylor. Le choix de se rabattre sur John Lennon s’expliquerait, aux dires de Chapman, par la plus grande facilité à s’approcher et à atteindre l’icône de la chanson. Dans un récit qui prend le parti de décortiquer les instants vécus par le meurtrier avant qu’il ne décharge les balles de son revolver calibre 38 sur le chanteur au pied du Dakota Building où résidait le musicien, Rodolphe et Gaël Séjourné dressent un portrait édifiant du meurtrier, atteint de troubles psychologiques graves et d’un manque de reconnaissance chronique. Mark Chapman se fait ainsi passer pour l’ingénieur du son de Lennon dans le taxi qui le mène vers Manhattan juste après avoir débarqué à New York, ou se met en scène dans des situations sorties de son imaginaire dans lesquelles il est interviewé pour parler du musicien. Il se voit depuis longtemps bassiste, percussionniste ou claviériste des Beatles. Autant de situations qui démontrent le fragile équilibre mental du futur meurtrier. Les deux auteurs parviennent à mettre sous tension le récit des dernières heures vécues par le meurtrier avant qu’il n’accomplisse son acte. A partir d’une documentation solide Rodolphe construit son scénario avec ce que l’on sait des derniers moments de Lennon et de son meurtrier et parvient avec ce qu’il faut de dramaturgie à relier les fils manquant dans une histoire romancée d’une redoutable efficacité. Au dessin Gaël Séjourné livre une partition solide en offrant du personnage de Mark Chapman un regard, une gravité et des attitudes bien choisies qui permettent la montée en tension tout en offrant de Manhattan la vision de cette ville multi-facettes en perpétuelle mouvance. Un récit soigné en hommage à un musicien essentiel de sa génération, si ce n’est plus…

Rodolphe & Séjourné – J’ai tué : John Lennon – Vent d’Ouest – 2016 – 14,50 euros

14 juillet 1870. Dans le ciel de Paris les feux d’artifices retentissent et posent une ambiance festive sur la capitale. Pourtant dans les salons de la gouvernance française le climat reste des plus tendu. Depuis qu’un prince prussien s’est déclaré à la succession du trône d’Espagne, la France craint d’être encerclée au sud et à l’est, comme elle avait pu l’être sous le règne de Charles Quint. Un étouffement qui pourrait s’avérer dangereux si l’on considère que l’armée française n’est pas spécialement préparée au combat. Dans ce climat pas vraiment joyeux, Paris vit des heures troubles, d’autant plus que certains loustics profitent de la situation pour délester de vastes appartements haussmanniens de leur surplus d’opulence. Ils procèdent de manière pas courante en passant par les toits, chargés de sacs posés sur leurs épaules. La police locale semble quant à elle totalement dépassée. Ne pouvant lutter avec efficacité au sol, elle le peut encore moins dans les airs. Si les toits parisiens voient ainsi passer des nuées ininterrompues de gredins aux talents de voleurs aiguisés, un gamin agile et qui n’a pas froid aux yeux déambule lui-aussi sur cet espace de jeu. On le surnomme l’écureuil en raison de sa chevelure étirée et rousse. Il connait les toits comme personne, sait où trouver refuge, quelle pente emprunter pour passer d’un immeuble à l’autre et venir observer la belle Jenny, qui, dans sa tour d’ivoire entonne, pour passer la journée, des chansons aux mélodies entêtantes qu’aime à fredonner ensuite notre petit écureuil.

14 juillet 1870. Dans le ciel de Paris les feux d’artifices retentissent et posent une ambiance festive sur la capitale. Pourtant dans les salons de la gouvernance française le climat reste des plus tendu. Depuis qu’un prince prussien s’est déclaré à la succession du trône d’Espagne, la France craint d’être encerclée au sud et à l’est, comme elle avait pu l’être sous le règne de Charles Quint. Un étouffement qui pourrait s’avérer dangereux si l’on considère que l’armée française n’est pas spécialement préparée au combat. Dans ce climat pas vraiment joyeux, Paris vit des heures troubles, d’autant plus que certains loustics profitent de la situation pour délester de vastes appartements haussmanniens de leur surplus d’opulence. Ils procèdent de manière pas courante en passant par les toits, chargés de sacs posés sur leurs épaules. La police locale semble quant à elle totalement dépassée. Ne pouvant lutter avec efficacité au sol, elle le peut encore moins dans les airs. Si les toits parisiens voient ainsi passer des nuées ininterrompues de gredins aux talents de voleurs aiguisés, un gamin agile et qui n’a pas froid aux yeux déambule lui-aussi sur cet espace de jeu. On le surnomme l’écureuil en raison de sa chevelure étirée et rousse. Il connait les toits comme personne, sait où trouver refuge, quelle pente emprunter pour passer d’un immeuble à l’autre et venir observer la belle Jenny, qui, dans sa tour d’ivoire entonne, pour passer la journée, des chansons aux mélodies entêtantes qu’aime à fredonner ensuite notre petit écureuil.

L’Écureuil s’impose comme une belle surprise qui, à partir d’un récit simple s’attache avant tout à mettre en avant les personnages, leurs soucis et leurs joies du moment, leurs craintes en l’avenir, mais aussi leurs passés troubles et complexes. Personne ou presque ne connait l’écureuil, qui parvient toujours à semer ceux qui tentent de le surprendre. Dans un Paris sous tension il représente le démon dessiné dans la presse de l’époque sous des traits peu gracieux. Grâce à l’intervention d’un certain Victor Hugo, tout juste revenu de son exil à Guernesey, le lecteur découvrira des pans de l’histoire de ce gamin qui n’a jamais foulé le sol préférant observer le monde et l’agitation parisienne depuis le toit de ses immeubles qui offrent des vues imprenables sur les nouveaux boulevards fastueux d’Haussmann. Au scénario Fabien Grolleau de chez Vide Cocagne crée un récit qui enveloppe le lecteur et lui procure un indéniable plaisir de lecture. Benjamin Mialet et Lou Bonelli livrent là leur premier projet en BD. Les deux dessinateurs possèdent un sens de la mise en scène et une capacité indéniable à créer et maintenir un rythme tout au long du récit. Influencés aussi bien par Sfar que par Oubrerie, leur trait vise à l’expressivité plutôt qu’à l’attachement inconditionnel à un réalisme qui peut aussi perdre à la poésie qu’impose cette histoire. Du beau travail !

Grolleau, Mialet et Bonelli – L’Ecureuil T1 : Un démon sur les toits – Sarbacane – 14,50 euros

Dans un ouest encore sauvage des familles entières, des hommes isolés et des aventuriers à la recherche de belles soldes défient un territoire âpre et désertique sur lequel plusieurs tribus indiennes, conscientes qu’un changement irréversible s’opère, entendent bien défendre la terre de leurs ancêtres.

Dans un ouest encore sauvage des familles entières, des hommes isolés et des aventuriers à la recherche de belles soldes défient un territoire âpre et désertique sur lequel plusieurs tribus indiennes, conscientes qu’un changement irréversible s’opère, entendent bien défendre la terre de leurs ancêtres.

Brad Sender est un simple trappeur aspirant à une vie paisible loin des villes et des hommes avides de richesses et d’influence. Il entre en contact avec une famille de paysans protégée par quelques soldats yankee. La présence d’indiens cheyennes les bloque dans leur souhait de traverser la Smokly Hill. Le trappeur se propose alors de les aider dans leur projet.

Tommy a besoin d’argent et a entendu que le Pony Express paye cher ses coursiers qui doivent s’aventurer au péril de leur vie sur des territoires contrôlés par les indiens. Mais le jeune aventurier a besoin d’argent pour refaire sa vie et faire oublier un passé qu’il entend bien enfermer dans un coin de son esprit…

Deux récits d’hommes qui prennent cœur dans les plaines interminables des Etats-Unis au milieu d’un dix-neuvième siècle qui s’avèrera charnière pour l’histoire du peuple indien tout comme pour la construction de l’identité américaine. Une identité qui passe pour beaucoup par cette nécessité de relier l’Est déjà prospère à l’ouest en devenir. Un ouest plein de ces richesses qui attisent les convoitises de paysans en manque d’espace et de perspectives. Les risques pour ces primo-migrants sont réels car le peuple indien, conscient des changements à venir, sait qu’il verra de plus en plus de visages pâles fouler la terre de ses ancêtres et que leur soif de possession ne va pas de pair avec le respect d’un territoire enveloppé d’une histoire chargée. Sur ces terres sauvages les dangers ne viennent pourtant pas toujours de ceux à qui on pense. Et nos deux braves gars Brad et Tommy vont l’apprendre à leurs dépens… Avant de s’attacher à faire vivre sa plantureuse Druuna, Paolo Serpieri avait laissé son trait explorer le genre du western pour lequel il composait des récits cours d’une vingtaine de planches. La règle du jeu publié chez Mosquito se propose d’en découvrir deux d’entre elles. Serpieri y déploie son sens du rythme en se faisant observateur du territoire qu’il donne à explorer à ses héros. Le dessinateur excelle dans la capacité à mettre en scène des anti-héros qu’il place à un tournant de leur vie. Avec l’envie de renverser aussi les évidences tout en donnant à lire une version qui prend en compte l’ensemble des paramètres de cette conquête de l’ouest qui change de manière irréversible le sens de l’histoire, Serpieri livre quelques-uns de ses meilleurs récits. Un must !

Serpieri – La règle du jeu – Mosquito – 2016 – 14 euros

Vieux parchemin codé, scarabée étrange, momies au pouvoir improbable revenues à la vie, prostituée tailladée par de petites frappes adeptes du couteau, yacht acheté par trois amis pour s’extraire d’un monde et en parcourir un autre bien meilleur, malédiction qui plonge les membres d’une lignée ancestrale dans une catalepsie foudroyante, flic adepte des cultes vaudou, territoires sauvages de Caroline du nord, de Baltimore et de New York livrés aux rois des bas-fonds. Un rideau sombre s’abat sur ceux qui lisent un avenir meilleur dans l’or déterré et amassé par quantité indécente. Le danger n’est jamais loin, l’aventure non plus…

Vieux parchemin codé, scarabée étrange, momies au pouvoir improbable revenues à la vie, prostituée tailladée par de petites frappes adeptes du couteau, yacht acheté par trois amis pour s’extraire d’un monde et en parcourir un autre bien meilleur, malédiction qui plonge les membres d’une lignée ancestrale dans une catalepsie foudroyante, flic adepte des cultes vaudou, territoires sauvages de Caroline du nord, de Baltimore et de New York livrés aux rois des bas-fonds. Un rideau sombre s’abat sur ceux qui lisent un avenir meilleur dans l’or déterré et amassé par quantité indécente. Le danger n’est jamais loin, l’aventure non plus…

Adapter Poe représente un sacré défi sur le papier, peut-être plus encore que de se frotter à l’univers de Lovecraft, lui aussi maintes et maintes fois revisité mais qui laisse peut-être cours à une plus large palette de divagations possibles. Dans le cas de Poe la difficulté première réside dans cette force attachée aux mots qui fait merveille lorsque l’on découvre ses textes mais qui reste difficile à restituer dans un récit dessiné et séquencé. L’écriture de Poe suggère énormément en peu d’espace (si l’on excepte Les Aventures d’Arthur Gordon Pym, l’auteur n’a publié que des nouvelles dont la plus longue, Le Scarabée d’or ne dépasse pas les soixante feuillets). Dès lors, sauf à emprunter les textes eux-mêmes sous forme de longs pavés narratifs, l’ambiance posée par la langue de Poe, sa construction, sa résonnance et sa sonorité ne peut transpirer avec autant de précision dans une relecture de l’œuvre sauf à supposer que cette relecture prenne des libertés avec sa forme même. Il faut donc donner vie aux mots et plusieurs s’y sont déjà cassé les dents. La proposition de Roger Seiter et Jean-Louis Thouard se sort admirablement de ce piège notamment grâce au choix de non pas adapter passivement l’œuvre du génie de Baltimore mais de s’immiscer dans les textes, de les fusionner, de les faire revivre et d’y adjoindre de nouveaux personnages qui servent l’intrigue. Sur le papier cela pourrait faire grincer des dents les puristes, dans les faits et au regard de la proposition, offrir une version « redynamisée » de l’univers de Poe qui s’adapte au neuvième art s’avère une solution de choix qui se doit d’être apprécié à sa juste valeur.

Les trois récits réunis ici correspondent aux albums publiés chez Casterman entre 2008 et 2010. Ils se dotent pour cette luxueuse intégrale d’un très épais dossier qui replace les récits de Poe dans leur contexte. Roger Seiter y explique notamment la genèse du projet. Si Le Scarabée d’or reprend la trame originelle de l’histoire construite par Poe avec de petites adaptations bien senties, les deux autres récits se fondent autour de plusieurs nouvelles assemblées, mixées et re-rythmées. Usher regroupe ainsi La Chute de la Maison Usher, Le Puits et le pendule, Petite discussion avec une momie et Double assassinat dans la rue Morgue. La Mort rouge reprend Le Roi peste, Le masque de la mort rouge, Le Chat noir, Petite discussion avec une momie et La Vérité sur le cas M. Valdemar. Le tout formant un ensemble homogène et, cerise sur le gâteau, un récit global puisque les deux auteurs ont entrepris de réaliser une histoire qui se tient au travers des trois trames qui sont autant d’étapes d’un grand voyage traversé par le sceau de l’aventure. Au dessin Jean-Louis Thouard se fait réellement immersif. Il parvient non seulement à plonger le lecteur dans l’ambiance posée par Poe, avec toute la noirceur et toute la tension du moment mais parvient aussi à offrir un traitement moderne au(x) récit(s) par le biais de personnages plus rock’n’roll que dans l’œuvre originale (Kitty, Keeza, l’inspecteur Branann). Ce lifting va dans la ligne droite de l’adaptation de Roger Seiter avec cette envie de décloisonner l’œuvre du génie de Baltimore, laisse voir le réel plaisir à travailler l’univers sombre et ténébreux du maitre du récit noir et d’horreur. Chapeau-bas messieurs !

Seiter & Thouard – Histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe – Editions du Long Bec – 2016 – 26,50 euros

A venir dans notre HeBDo BD # 12 :

- Le port des marins perdus de Turconi/Radice (Glénat)

- La balançoire de Valetic /Rus (Des Ronds dans l’O)

- Les fils d’El Topo de Jodorowsky/Ladronn (Glénat)

- Aliénor Mandragore T2 de Labourot/Gauthier (Rue de Sèvres)

- Le Déploiement de Sousanis (Actes sud)

- Holy Wood de Redolfi (La Boîte à bulles)

- Salto de Bellido/Vanistendael (Le Lombard)

- Insoumises de Cosnava/Ruben (Editions du Long Bec)