Le journalisme de guerre a-t-il encore un sens à une époque où le sensationnalisme prend le dessus sur le fond ? C’est un peu de cela dont il est question dans The Fixer et dans La dernière image. Tout comme il est question de manipulation de la vérité. Comment saisir un contexte sans le vivre de l’intérieur, sans partager la détresse des gens, sans essayer de le comprendre ? Là réside sûrement toute l’approche de la réflexion de Joe Sacco et Gani Jakupi…

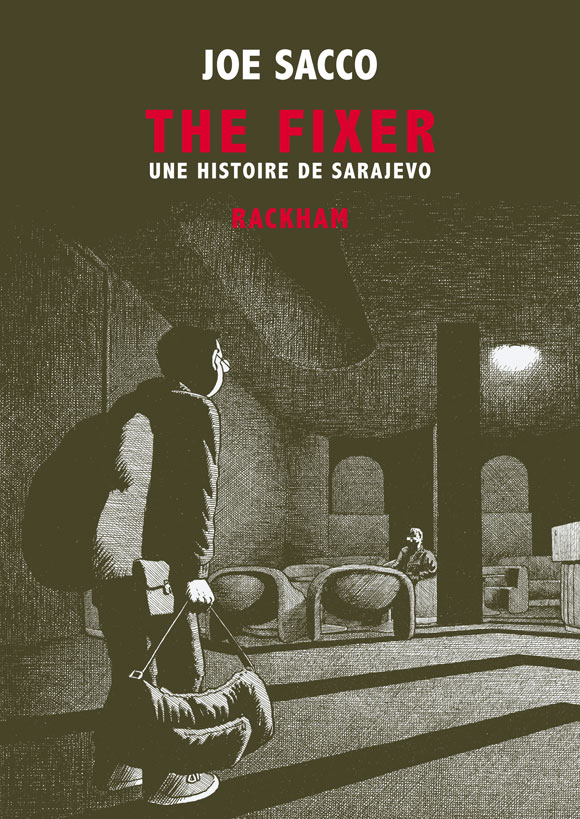

Lorsque Joe Sacco décide de partir à Sarajevo en 1995 pour suivre de l’intérieur le cœur du conflit en ex-Yougoslavie, il ignore pas mal les enjeux d’une guerre difficilement palpable de l’extérieur. Il fera lors de ce séjour la rencontre essentielle de Neven, un fixer, sorte de guide/interprète, qui aura une influence réelle sur sa façon d’appréhender ce conflit. Joe Sacco ne possède pas le « profil type » du journaliste présent dans la capitale bosniaque. Il n’est pas venu entre deux reportages prendre à la va-vite les clichés classiques de massacres de population, de destruction d’immeuble ou de pleurs de civils touchés dans leur chair. Sa présence possède peut-être une certaine forme d’inconscience, de cette douce folie qui fait le charme de certains héros anachroniques et romantiques dans l’âme.

Lorsque Joe Sacco décide de partir à Sarajevo en 1995 pour suivre de l’intérieur le cœur du conflit en ex-Yougoslavie, il ignore pas mal les enjeux d’une guerre difficilement palpable de l’extérieur. Il fera lors de ce séjour la rencontre essentielle de Neven, un fixer, sorte de guide/interprète, qui aura une influence réelle sur sa façon d’appréhender ce conflit. Joe Sacco ne possède pas le « profil type » du journaliste présent dans la capitale bosniaque. Il n’est pas venu entre deux reportages prendre à la va-vite les clichés classiques de massacres de population, de destruction d’immeuble ou de pleurs de civils touchés dans leur chair. Sa présence possède peut-être une certaine forme d’inconscience, de cette douce folie qui fait le charme de certains héros anachroniques et romantiques dans l’âme.

Nous suivrons donc les déambulations de Joe Sacco dans une ville et un pays ravagés accompagné de son fixer qui lui ouvrira des portes, lui racontera sa vie et notamment comment il a pris lui-aussi les armes pour combattre du côté bosniaque au sein de groupuscules paramilitaires avant d’être blessé et de se réorienter vers l’accompagnement de journalistes de passage. Les fixers sont très prisés de ces grands reporters qui ignorent tout des coutumes, des enjeux, des traditions, des hommes, des querelles intestines qui divisent les clans et d’une langue qu’ils ne maîtrisent pas. Pour s’attacher leurs services il faut donc payer plutôt grassement. Certains le font sans rechigner se disant que quelques liasses de billets valent bien le reportage qui sera diffusé en prime time au journal du soir. D’autres comme Joe Sacco, dont le but est tout autre et qui ne dispose pas de moyens financiers extensibles, doivent composer. La rencontre entre Joe et Neven, dans un hall d’immeuble proche du front de Sarajevo possède en ce sens un côté quasi-surréaliste. L’un espère se renflouer avec ce nouveau « client » étranger, tandis que l’autre reste méfiant, sur ses gardes.

The fixer n’est pas à proprement parlé un album sur la guerre en ex-Yougoslavie, même si celle-ci est présente en permanence en toile de fond. Dans ce récit d’une grande maitrise Joe Sacco offre le portrait d’un homme, de ses écarts, de ses positions, de ses vérités, de ses mensonges ou omissions. Neven possède le charisme qui lui ouvre toutes les portes et il en joue au maximum. Joe Sacco, lui, se pose en observateur. Se devant de faire le tri dans toute cette matière brute qui lui parvient et qu’il doit essayer de recomposer pour tirer les fils de ce conflit moderne. Si la guerre n’est pas l’enjeu de cet album elle y reste suffisamment palpable. Une réédition essentielle, enrichie d’un livret en préambule et en conclusion, dans la lignée de son œuvre majeure Goradze.

Joe Sacco – The Fixer – Rackham – 2012 – 21 euros

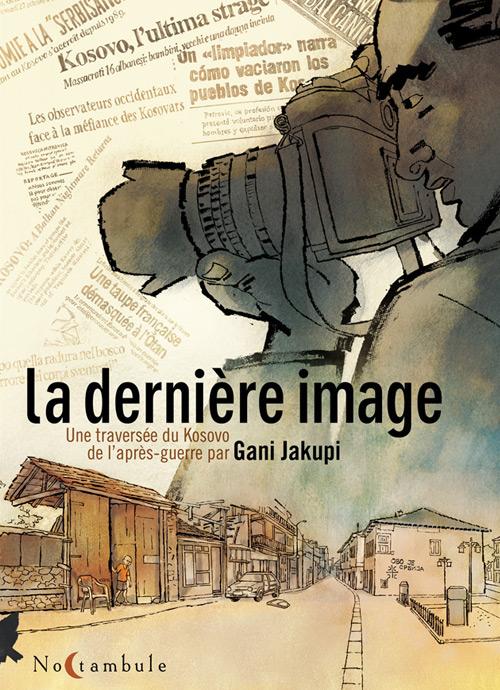

Alors que la guerre au Kosovo touche à sa fin en juin 1999, un magazine espagnol propose à Gani Jakupi de partir sur les terres de son pays pour y réaliser un reportage sur son retour aux sources. Pour mener à bien ce reportage, le journaliste, auteur de BD, musicien, est accompagné d’un photographe devant rendre compte par l’image des derniers émois qui touchent un pays à la dérive. Les deux hommes arpenteront les routes du Kosovo pour essayer de saisir les troubles qui le saigne encore et alimente les espoirs de tout un flot de journalistes charognards avides de sensations fortes. Charognards de guerre. Heureusement ils ne le sont pas tous. Certains montrent l’horreur dans l’instant par la force de suggestion de l’image au service, ou pas, d’un texte. Geni Jakupi est un manieur de mots, un homme qui aime le débat, qui essaye de garder suffisamment de distance par rapport aux sujets qu’il traite. Le photographe qui l’accompagne quant à lui verse dans le sensationnalisme, n’hésite pas à modifier/mettre en scène le réel pour le diriger dans la direction qui lui sied le mieux. En d’autres mots le contact ne passera pas.

Alors que la guerre au Kosovo touche à sa fin en juin 1999, un magazine espagnol propose à Gani Jakupi de partir sur les terres de son pays pour y réaliser un reportage sur son retour aux sources. Pour mener à bien ce reportage, le journaliste, auteur de BD, musicien, est accompagné d’un photographe devant rendre compte par l’image des derniers émois qui touchent un pays à la dérive. Les deux hommes arpenteront les routes du Kosovo pour essayer de saisir les troubles qui le saigne encore et alimente les espoirs de tout un flot de journalistes charognards avides de sensations fortes. Charognards de guerre. Heureusement ils ne le sont pas tous. Certains montrent l’horreur dans l’instant par la force de suggestion de l’image au service, ou pas, d’un texte. Geni Jakupi est un manieur de mots, un homme qui aime le débat, qui essaye de garder suffisamment de distance par rapport aux sujets qu’il traite. Le photographe qui l’accompagne quant à lui verse dans le sensationnalisme, n’hésite pas à modifier/mettre en scène le réel pour le diriger dans la direction qui lui sied le mieux. En d’autres mots le contact ne passera pas.

Avec cet album à la forte charge émotionnelle, Gani Jakupi expose les dangers de la recherche du scoop qui alimente les rédactions en quête d’audience. Pour survivre dans ce milieu il faut montrer pire que l’autre, aller plus loin dans le graveleux, et donc perdre sa force d’analyse : Garder ses distances, lorsqu’on analyse un événement, ce n’est qu’une question d’intégrité intellectuelle. Ne pas succomber à l’émotion, en étant présent, c’est une autre paire de manches. Avec ce récit, Jakupi expose donc ses doutes sur un média qui entend informer, mais dont les dérives récentes le conduisent dans le sens inverse. L’auteur prend le temps de l’analyse, expose des faits tirés de cette expérience. Il ne sombre pas pour autant dans les excès de la généralisation, interroge aussi en fin d’ouvrage des reporters de métier (lui ne l’est pas) pour essayer de comprendre leur démarche à court, moyen et long terme. Pas une critique d’une pratique, puisque informer est essentiel, et d’autant plus en temps de guerre, mais un essai pour revenir à l’essence même d’un métier qui a donné à l’histoire contemporaine les images et donc les moyens pour dénoncer les totalitarismes, les horreurs de la guerre, les déviances, les atteintes faites aux hommes et aux femmes.

Dans toute situation susceptible de se dégrader, il tient [en parlant d’un photographe espagnol] à avoir une personne de confiance derrière lui. Non pas pour protéger ses arrières, mais parce qu’une fois l’œil rivé au viseur, il n’est plus vraiment conscient du monde qui l’entoure nous dit Jakupi comme pour garder en tête que si le devoir d’informer demeure vital pour toute société il est plus que jamais assujetti à la possibilité du risque pour celui qui traque la vérité. En cela La Dernière image rappelle Le Peintre de bataille d’Arturo Perez-Reverte (lui-même ancien reporter de guerre ayant couvert les guerres en ex-Yougoslavie) qui mène dans son roman une réflexion sur l’image/le cliché comme possible déformation du réel là où l’éthique de ceux qui le chasse a depuis longtemps changé de cap. Où commence et où fini l’information ? Dans le regard d’enfants apeurés et inconscient des dangers ? Dans les pleurs d’une femme penchée sur le corps de son mari ? Dans ces corps démembrés ou étêtés par des éclats d’obus ? Dans la destruction des habitats et bâtiments publics rongés par le feu ? Par la découverte de charniers aux portes des villes ? La question reste entière car au-delà du cliché, c’est toute l’interprétation qui en est faite qui peut nourrir le débat, le photographe n’étant plus là pour en rappeler le contexte…

Gani Jakupi – La dernière image – Soleil/Noctambule – 2012 – 17,95 euros