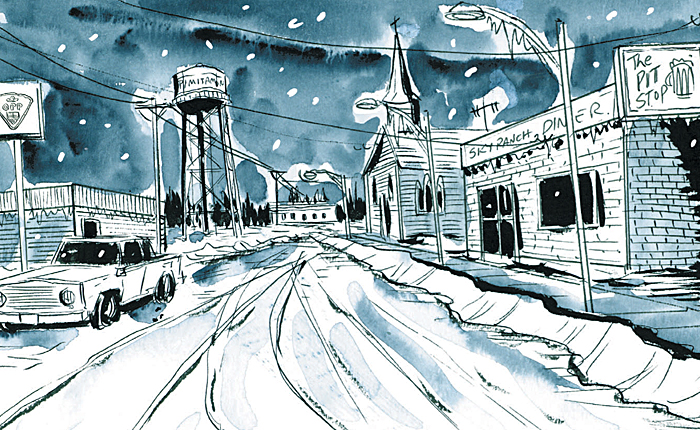

Le cadre joue souvent un rôle prépondérant dans le récit séquencé. Il peut contraindre les héros dans leurs mouvements, dans leur façon de penser le monde, dans leur capacité à appréhender la société. Dans Winter Road, le héros meurtri, ancienne star du hockey sur glace, vit dans la ville qui l’a vu naître. Une ville de rien contrainte par un climat des plus hostiles. Dans L’orange amère, le cadre, celui d’un quartier qui a vu naitre le narrateur et dessinateur, résume la plupart des problèmes et des troubles qui traversent la Grèce, un quartier qui se fait raccourci d’une société en proie à des problèmes sociétaux durables. Dans Lost on the Lot, la rivière Lot sert de prétexte à un projet culturel de grande ampleur réalisé sur cinq ans par les deux auteurs. Dans Geronimo ce sont les terres primitives indiennes et les réserves mouroir qui sont présentées ; avec Avery’s Blues se sont les terres du blues qui sont parcourues avec leur moiteur et leur résurgence de racisme. Les sentiers du Nirvana explore le Tibet et les Brumes de Sapa le Vietnam du nord. D’autres récits vous transporteront dans des ailleurs imaginaires ou terribles si peu fréquentables. Alors embarquez avec nous !

Winter Road

Winter Road

Essex County, premier roman graphique de Lemire publié chez Futuropolis en 2010 traitait (déjà) des rapports difficiles entre les gens, d’une jeunesse parfois sacrifiée et des histoires de famille pas forcément bonnes à déterrer. Avec Jack Joseph, soudeur sous-marin, publié trois ans plus tard l’auteur canadien renouvelait l’expérience en mettant en scène un jeune homme habité par l’image d’un père violent. Jeff Lemire aime s’immiscer dans la vie intime de ses personnages, sonder l’insondable, questionner, placer ses héros face à leurs doutes, face aux précipices béants qui s’offrent à eux et dans lesquels ils pourraient tomber si facilement. Winter road est de cette veine. Lemire y brosse le portrait de Derek un ex-hockeyeur de haut niveau passé par la NHL – la plus haute division professionnelle nord-américaine – qui, lors d’un match particulièrement tendu, est victime d’une charge dont on ne se relève pas. Mais Derek est un coriace et se relèvera pour agresser à son tour, d’un coup d’une rare violence porté crosse en avant, celui qui a osé le titiller. Pour ce geste il sera exclu à vie de toute compétition, et s’en ira vivre à Pimatamon, la petite bourgade qui l’a vu grandir, et où réside encore le père brutal et nauséeux qui l’a sculpté au burin avant de le pousser sur les chemins sans retour de la violence.

Winter Road se lit comme un combat contre les évidences, contre les étiquettes si facilement attachées aux hommes au regard de leur parcours, de leur tempérament et de leur difficulté à se remettre en question. Le quotidien de Derek ne respire pas la sérénité. Imbibé d’alcool la plupart du temps il parvient difficilement à tenir le petit restaurant que sa mère avait ouvert avant l’accident qui lui a coûté la vie. Star locale pour son parcours en NHL, il voit régulièrement son passé renvoyé en pleine face par quelques provocateurs venus observer la déchéance du has been qu’il est devenu. Ils en ont souvent pour leur argent et repartent avec quelques dents en moins et des hématomes bien placés. Ce quotidien va pourtant être brisé par l’irruption inattendue de sa jeune sœur dans une vie bien rangée. Une sœur qu’il n’a plus revue depuis des lustres et qui vient frapper à la porte après avoir quitté Toronto non sans avoir essuyé coups et blessures d’un ex-ami qui l’a mis enceinte. Sans se défausser le grand-frère va jouer son rôle et la prendre en charge tout en tentant de faire fuir ses vieux démons. Mais pourra-t-il aller contre sa nature profonde, et faire fi de ce passé qui le poursuit encore et toujours ?

Jeff Lemire nourrit son récit de petits riens qui alimentent un background qui se densifie à chaque page. Les pas dans la neige qui peuvent se voir comme autant de travellings jarmuschiens, rappellent le lieu, le temps, et la dureté qui leur est attachée. Il faut capter les regards des uns et des autres, les dits et les non-dits, une certaine gestuelle qui dessine les intentions pour saisir toute la sève d’un récit qui ne se fait pas bavard. Un récit renforcé par le ton monochrome choisit par son auteur qui diffuse une intensité palpable. Les personnages de Lemire, comme dans ses précédents projets, sont en quête d’apaisement, face à un passé qui ne les a pas laissé indemne au point d’obscurcir la ligne d’horizon d’un futur devenu impalpable. D’un point de vue narratif l’auteur canadien livre une copie maitrisée et immersive qui scotche le lecteur jusqu’au final. Le dessin, lui, devait tout à la fois dépeindre la violence physique des personnages et d’une société sclérosée, une quête de soit des plus immersives et des paysages et une nature fragiles. Lemire y parvient avec une justesse remarquable. Un must !

Lemire – Winter road – Futuropolis – 2016 – 28 euros

Avery’s Blues

Avery’s Blues

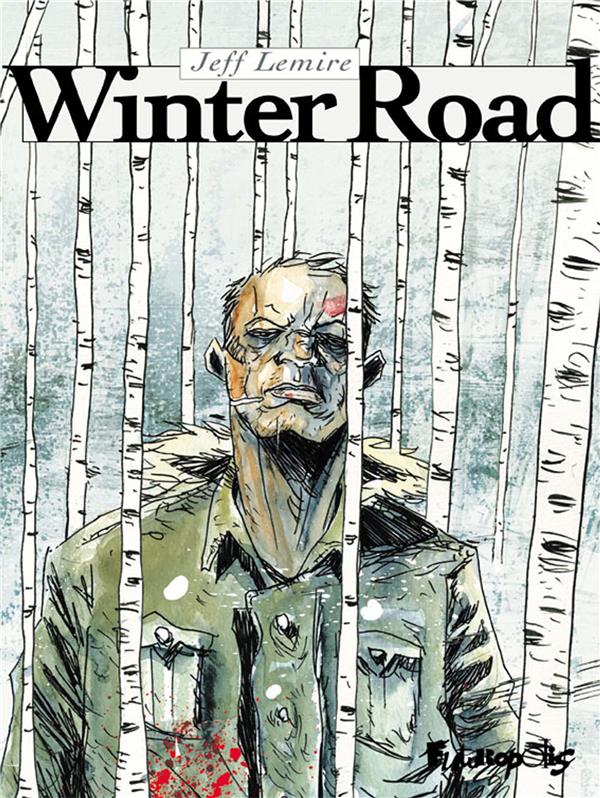

Le Blues est né quelque part dans le sud des Etats-Unis pour rythmer, chaque fin du mois d’août, le travail dans les champs de coton de centaines d’esclaves noirs. Des hommes, des femmes et des enfants levés dès l’aube qui cravachaient des heures durant sous un soleil de plomb, sans autre pause que ce quart d’heure accordé avec noblesse pour avaler, à midi, une maigre tranche de lard. Pour « survivre » dans cet enfer le chant s’imposait. Pour communiquer entre esclaves et faire oublier le travail harassant d’une journée qui s’achevait tard dans la nuit. Il possédait ses codes, une envie de déclamer la douleur du moment, des souvenirs poignants ou les espoirs en un monde un peu moins dur. Avery a le blues dans la peau, un blues qui coule dans ses veines, sans jamais s’arrêter. Brut. Avec la violence des mots qui s’égrènent par flots parfois insondables qui rappellent pourtant à chacun une histoire commune. Si le jeune homme sait se faire apprécier pour son rythme et ses phrasés, il pêche dans ce que l’on pourrait appeler les relations publiques. Souvent chassé des bars dans lesquels il se produit pour ne pas savoir tenir la bouteille, il est envoyé régulièrement au Diable. Et pour tout dire rien ne saurait être plus vrai…

Avery’s Blues possède un charme indéniable peut-être parce qu’il décline une histoire a priori simple dans laquelle la musique est le moteur de l’action des hommes et en premier lieu de ce jeune Avery qui va vendre son âme au Diable, où plutôt celle d’un être pur, qu’il va devoir « sacrifier » pour devenir, après Robert Johnson, une légende du Blues. Le chemin tracé, si limpide, va pourtant se courber des hésitations qui s’amoncellent peu à peu dans son esprit. Angux, dont Avery’s Blues est le premier long récit, parvient à se frayer un chemin dans les longues étendues du sud des Etats-Unis. Il y parle de la misère des descendants d’esclaves, de leur chasse effrénée menée par les hommes du Ku Klux Klan, de vie et de mort, des doutes qui habitent chacun de nous. Au dessin la jeune Tamarit sait dépeindre l’ambiance poisseuse de ce sud de fin d’été. Elle recouvre son trait d’un voile de mystère et offre pas mal de nuances dans des tons ocres pourtant homogènes. Un album qui se lit en écoutant un bon morceau de Son House, de Guitar Slim ou de Lonnie Johnson.

Angux & Tamarit – Avery’s Blues – Steinkis – 2016 – 17 euros

Jules Verne et l’astrolabe d’Uranie

Jules Verne et l’astrolabe d’Uranie

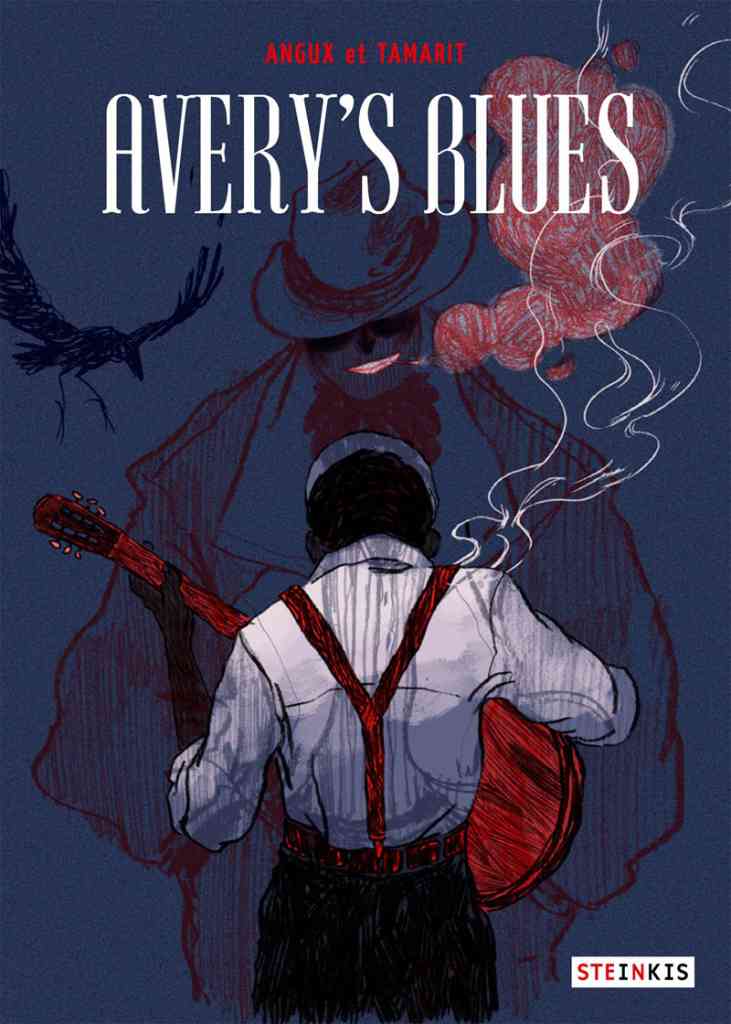

Certains se demandent parfois comment est née, chez Jules Verne, cette envie de raconter les voyages les plus extraordinaires dans les pays les plus sauvages, les plus éloignés et les plus aventureux. Le jeune garçon, élevé à Nantes au contact de cet océan qui s’ouvre vers l’ouest, aura gardé en tête les voyages au long cours, ceux qui mènent vers les Amériques en pleines effervescence, vers ce Golfe du Mexique où pullulent des îles aux riches promesses et peut-être, plus que tout le reste, vers cet inconnu qui attire pour la luxuriance des imaginaires qu’il alimente. Jules Verne aimait se rendre sur le port, observer les bateaux en partance, humer l’air salin, entendre les grincements et craquements des boiseries des plus lourdes embarcations. Les rêves s’alimentaient tout autant des figures de marins aux visages burinés par le vent, le sel et le soleil qui laissaient entrevoir une certaine rudesse, un sentiment de lourd vécu, et cette idée, chez le jeune Verne, que des histoires exotiques devaient être vécues bien loin de cette vieille Europe ankylosée. En 1939 Verne aurait manqué de s’embarquer au loin sur un bateau en partance pour les Indes. Cette légende puisée chez Marguerite Allotte de la Füye, première biographe de Verne, est reprise par Gil dans Jules Verne et l’Astrolabe d’Uranie. Comme est repris le voyage accomplit et bien réel de Verne et de son frère Paul vers les États-Unis à bord du Great Eastern, un bateau révolutionnaire en son temps propulsé par hélices, roues à aubes et voiles. Sur ce bateau-monde où s’embarque jusqu’à quatre mille passagers, Verne va puiser les détails et l’ambiance qui donneront quelques années plus tard son roman Une ville flottante (1871). En gardant l’esprit de Verne, Gil construit un récit qui puise dans la biographie de l’auteur des Voyages extraordinaires tout en enveloppant la fiction d’éléments mystérieux comme cet astrolabe aperçu par Verne encore jeune garçon. Le dessin de Puerta d’une précision et d’une richesse de détails remarquable fait penser à des daguerréotypes renforcés par une mise en couleur immersive. Un premier album séduisant dont on attend immanquablement la suite.

Gil & Puerta – Jules Verne et l’astrolabe d’Uranie – Ankama – 2016 – 14,90 euros

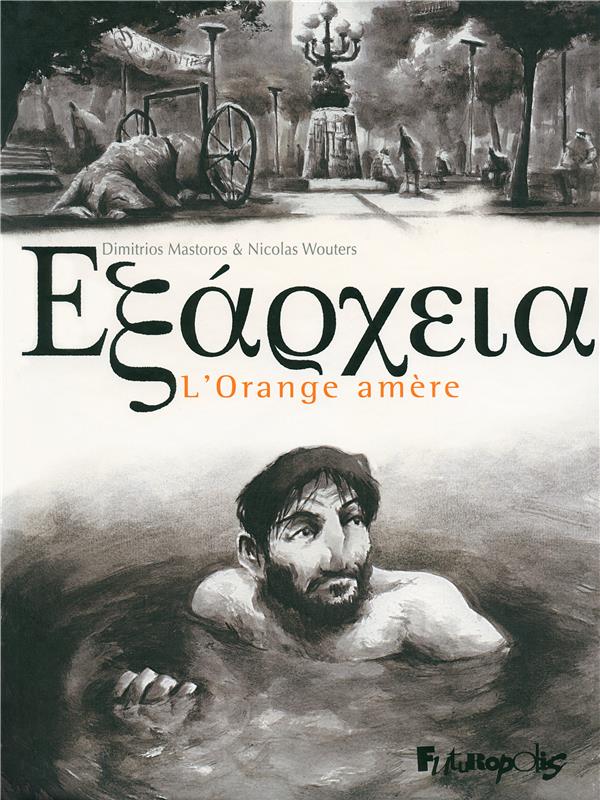

Exarcheia, L’orange amère

Exarcheia, L’orange amère

Revenu à Exarcheia, le quartier où il a en partie vécu, Nikos ne pensait pas s’y éterniser. Juste deux ou trois jours pour saluer son oncle et sa tante, des primo-révolutionnaires anarchistes qui tiennent encore un bar dans le secteur, et se diriger ensuite vers un site plus festif pour des vacances bien méritées. Une donne va pourtant changer les plans du jeune homme : l’hospitalisation de son oncle Christos, victime d’un malaise cardiaque provoqué par le squat récent de l’immeuble qu’il possède dans le quartier. Nikos va donc repousser ses vacances au soleil pour se replonger dans l’ambiance d’Exarcheia et tenter de solutionner le problème…

Si nous suivons les traces de Nikos, héros bien malgré lui pris dans les « tenailles » d’une situation familiale pas évidente à gérer, L’orange amère vaut surtout pour la description du cadre même du récit. Exarcheia est un quartier d’Athènes et pas n’importe lequel, celui qui a mené une résistance farouche contre la dictature des Colonels au début des années 70, celui aussi où s’agglomèrent les anarchistes de tout poil, les écolos adeptes du bio, les artistes du courant alternatif, taggueurs réputés ainsi que pas mal d’éditeurs indépendants toujours ancrés dans une contre-culture qui fait la marque même d’un quartier rongé de l’intérieur par une misère qui devient paroxysmique lors des crises successives qui ont secoué le pays. Bémol de taille dans ce quartier au lourd passé, les dealers ont pignon sur rue et les junkies s’affichent jusque dans les parcs publics tandis que les squats d’immeubles se multiplient et accueille des centaines de rejetés du système. Pour ces raisons Exarcheia reste un microcosme de la société grecque, un lieu dans lequel les pensées, les rancœurs sociales et sociétales s’expriment bien avant leur diffusion massive dans tout le pays. Au point que les hommes politiques se nourrissent de ce qu’ils observent à Exarcheia pour alimenter leurs discours et leurs programmes de campagne. L’orange amère est avant tout la découverte de Dimitrios Mastoros, un auteur grec singulier qui possède une pate graphique très expressive, parvient ici à saisir toutes les tensions d’un pays. Tensions qui se voient exacerbées à Exarcheia, quartier très sensible de la capitale hellène. Si le scénario de Nicolas Wouters manque parfois de lisibilité dans les enchaînements, la description d’Exarcheia reste un modèle du genre. On y suit des personnages brisés, qui n’espèrent plus rien ou si peu d’une société qui les rejette toujours plus. Pourtant, à l’image de ce chien aux pattes arrière brisées qui déambule dans le quartier grâce à un système de chariot sur roue, une petite flamme qui vacille brille encore dans le for intérieur des habitants qui parviennent à s’organiser pour améliorer leur quotidien. Saisissant.

Mastoros & Wouters – Exarcheia, L’orange amère – Futuropolis – 2016 – 24 euros

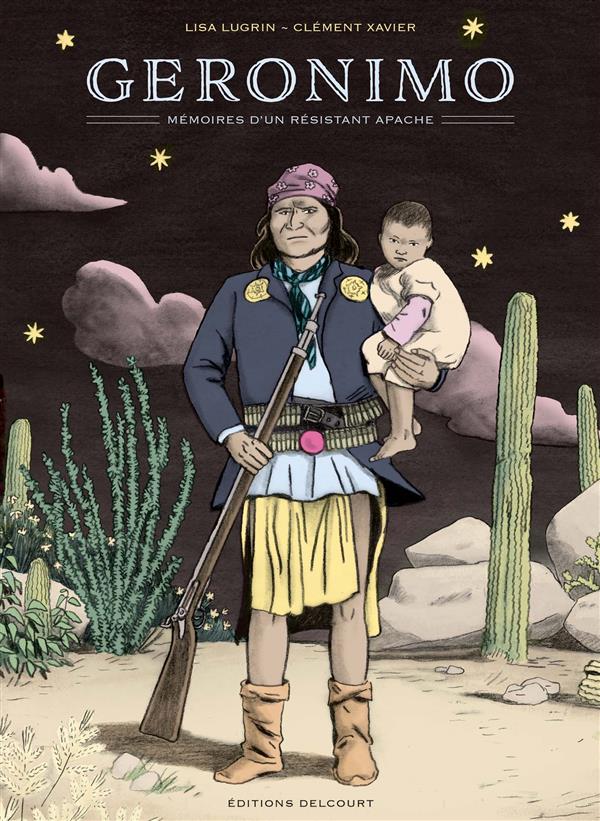

Géronimo – Mémoires d’un résistant apache

Géronimo – Mémoires d’un résistant apache

Un soleil de plomb s’abat sur les plaines de l’Oklahoma en cet été 1904 suffisamment pour faire transpirer le professeur S.M. Barrett qui déambule on ne sait trop pourquoi au milieu d’un champ de pastèques. Alors qu’il essuie son front d’où perle un flot continu de gouttes de sueur il fait la rencontre fortuite d’un indien âgé qui se fait appelé Go Khla Yeh. Il ne sait pas encore que cet indien sage n’est autre que Géronimo, ce chef de guerre qui a tenu en respect l’armée américaine des années durant à la fin du dix-neuvième siècle. Revenus à la maison de bois qui abrite le vieil homme, S.M Barrett écoute Go Khla Yeh lui parler de la disparition programmée du peuple apache. Lorsque le professeur rejoint Fort Sill plus tard dans l’après-midi l’idée de revenir voir le vieux chef de guerre fait son chemin. Le professeur ira plus loin en proposant à Géronimo de recueillir les mémoires du guerrier redoutable qu’il fut. Mais dans un pays au fort patriotisme, le professeur devra essuyer des refus répétés, avant qu’un accord inespéré du président Roosevelt vienne lui permettre de coucher sur papier l’histoire de Géronimo et du peuple apache…

Pour mener à bien ce projet relativement ambitieux Lisa Lugrin et Clément Xavier ont travaillé leur sujet, se sont même rendus à Apache City pour s’imprégner de l’ambiance et du contexte actuel d’une bourgade qui entend encore préserver les traditions d’un peuple presqu’entièrement décimé. Ils livrent de tout cela un album épais de près de 400 pages qui alterne photos anciennes, graphiques, dessins d’enfants, photos récentes et le récit proprement dit construit autour des mémoires consignées par S.M. Barrett (que l’on peut encore découvrir en format poche chez l’éditeur La découverte). Ce travail précis souffre parfois de trop bonnes intentions au point de se faire un brin scolaire au détriment du parcours romantique du héros apache. Les dialogues n’arrangent pas tout et on se demande encore ce que viennent faire ici les « Bisounours », « Pétaouchnok-les-Bains » et autres expressions du même acabit qui apparaissent ici ou là. Au-delà de ces bémols, le récit retrace le parcours de Géronimo avec une précision historique remarquable qui permet de s’imprégner de la tragédie du parcours d’un peuple qui a défendu ses droits et son identité jusqu’au bout avant d’être parqué dans des réserves humiliantes.

Lugrin et Xavier – Géronimo – Mémoires d’un résistant apache – Delcourt – 2016 – 29,95 euros

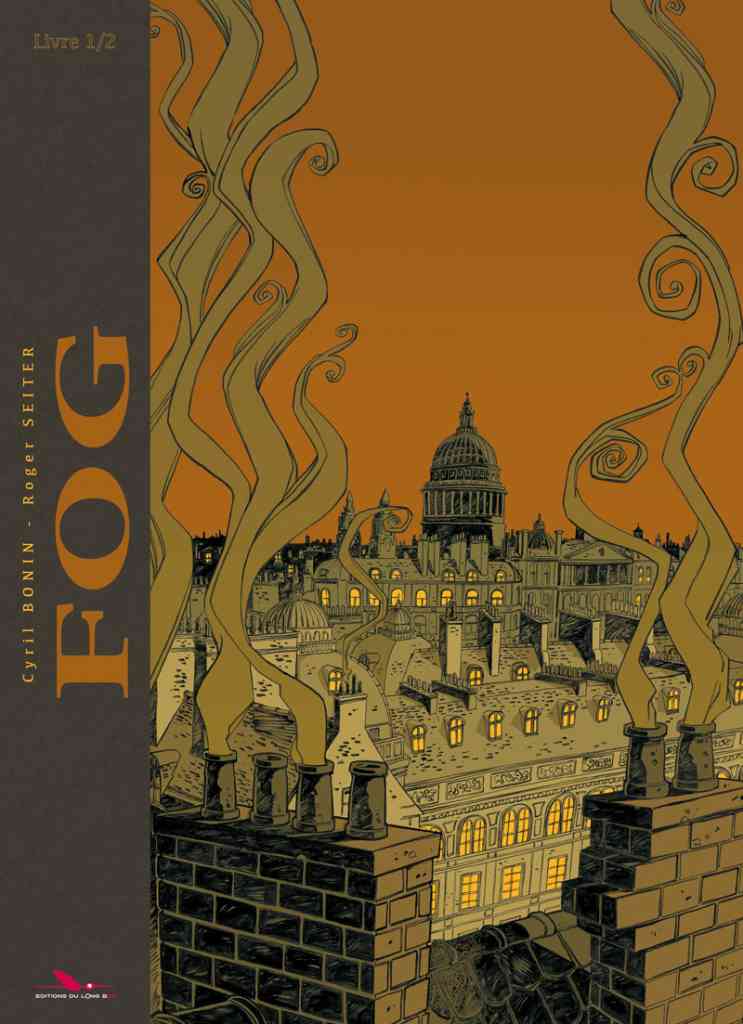

FOG

FOG

Le Londres victorien plaça la capitale britannique dans les viseurs de l’Europe. Une ville en mutation qui sculpte une partie de son visage contemporain, qui fait preuve d’un esprit d’initiative inégalé sur le vieux continent dans le domaine des sciences et de la culture mais aussi qui met en place ce qui fondera la révolution industrielle entrainant l’émergence de nouveaux notables bien engraissés sous le dos de travailleurs devenus faméliques et prêts à tout pour améliorer leur sort. Dans ce contexte trois personnages singuliers, un peu en décalage avec la pensée dominante vont déambuler dans les méandres de la ville pour tenter de résoudre les énigmes macabres qui frappent les vieux quartiers de la cité, traversée d’une Tamise devenue bien nébuleuse et jonchée de cadavres bien frais…

Au départ il y a cet attrait commun de Roger Seiter et Cyril Bonin pour l’époque victorienne, et notamment pour cette littérature foisonnante livrée par des auteurs tels Conan Doyle, Charles Dickens, Lewis Carroll et surtout, Wilkie Collins dont l’œuvre égratigne un pan de la société bien-pensante et prude de l’époque et pouvait ainsi nourrir les récits à venir de Fog. Roger Seiter souhaitait se fondre dans l’époque et construire ses fictions en immergeant le lecteur dans ce qu’était la société londonienne des années 1870 et suivantes. Une société où les tensions sociales sont palpables et trouvent leur paroxysme dans un taux de criminalité sans précédent. Les deux auteurs nous présentent donc un Londres aux ruelles suintantes, dans lesquelles déambulent malfrats manieurs de couteaux, marins désœuvrés, prostituées plus ou moins fraîches et autres loustics à la petite semaine. Ce monde de la nuit laisse bien indifférent l’élite d’une capitale souffreteuse qui entend bien poursuivre sa vie mondaine à des lieux des préoccupations des masses populaires. Le Londres des élites c’est celui d’une agitation économique, culturelle et scientifique sans précédent dans laquelle les sociétés savantes pullulent, qu’elles soient géographiques et qu’elles financent les explorateurs aventureux prêts à risquer leur vie en Afrique, qu’elles apportent leur soutien aux travaux de naturalistes ou de géographes en quête de reconnaissance, ou qu’elles espèrent lever les voiles sur un passé encore obscur de civilisations anciennes, peu ou mal connues. C’est de cette manière que s’ouvre le premier récit de Fog. Sur les îles Shetland situées au nord de l’Ecosse et au sud-est des Féroé une expédition archéologique déterre une dalle obstruant la tombe d’un souverain viking. Lorsque les scientifiques pénètrent dans le caveau resté inviolé des siècles durant, la découverte des corps réserve une surprise de taille, ceux-ci semblent en effet presqu’entièrement préservés du temps… Cette expédition scientifique se trouve vite entourée d’un halo de mystères d’autant plus si l’on considère que, peu après, partout à Londres, des personnes perdent la vie dans des circonstances étranges, tuées violemment à la hache par des vikings venus (peut-être) venger le viol de la sépulture de leur chef de guerre. Roger Seiter construit son récit sur ce mystère, sur cette société de Londres engoncée dans une lutte des classes qui juxtapose de façon presque impertinente riches quartiers et ruelles obscures coupe-gorge et surtout sur la présence de trois personnages charismatiques, Mary Launceston, Ruppert Graves et Andrew Molton dont les backgrounds vont s’étoffer au fil des pages. Le contexte est riche, presque sans limite, et le choix de naviguer dans un cadre historique bien documenté appuyé par une fiction empreinte de mystères ne pouvait que faire mouche. Pour cela il fallait tout le talent graphique de Cyril Bonin qui donne à voir sa perception d’une époque qui lui parle autant qu’à Roger Seiter. Il parvient par un jeu de couleur restreint à densifier cette l’oppression qui caractérisait Londres en cette fin de dix-neuvième siècle. Un dessin tout au service de l’atmosphère qui appuie et renforce les zones d’ombres. A noter que cette intégrale est complétée d’un cahier introductif qui met en lumière le travail préparatoire des auteurs. Cerise sur le gâteau, la deuxième partie de la seconde histoire se voit enrichie d’un texte inédit qui vient éclairer un pan de l’histoire mal compris par les lecteurs de la première édition. Comme à son habitude, les Editions du long bec livrent une intégrale de qualité à un rapport qualité-prix presque sans concurrence. Bravo !

Seiter & Bonin – Fog, l’intégrale partie 1 – Les Editions du long Bec – 2016 – 34,50 euros

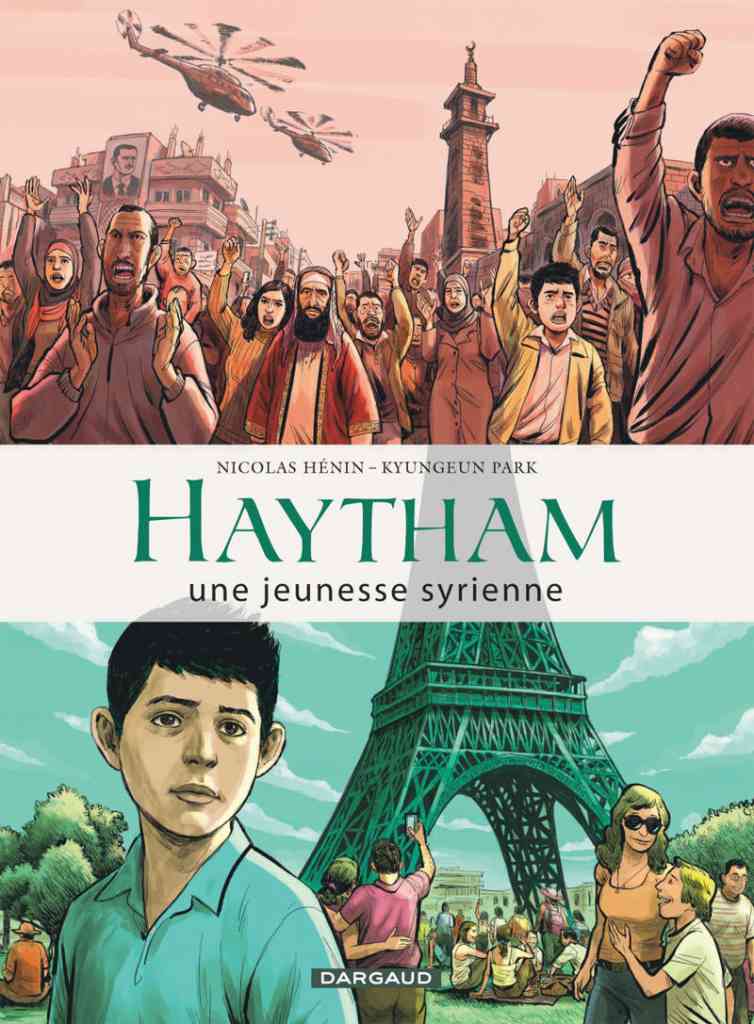

Haytham, une jeunesse syrienne

Haytham, une jeunesse syrienne

C’est l’histoire d’un jeune garçon pris dans les prémices de la guerre syrienne. Haytham n’a que quatre ans lorsque le dirigeant indétrônable Hafez el-Assad meurt dans un pays qui a oublié ce que le mot liberté pouvait recouvrir comme acception. Même s’il peut encore jouer dans son jardin, monter aux arbres pour manger des fruits, Haytham découvre avec le retour au pays de son père, parti enseigner au Qatar, que la liberté reste un combat permanent, pour ne plus se voir imposer une ligne de conduite d’un état qui possède toutes les caractéristiques d’une dictature dans laquelle les choix sont finalement presque inexistants. En se rapprochant de son père le jeune garçon découvre que celui-ci travaille, avec d’autres intellectuels, à libérer le peuple de cet état d’urgence prôné pour mieux contrôler les hommes et les femmes, asservis sans s’en rendre vraiment compte. Le père d’Haytham va être de ceux qui vont lancer, dix ans avant le « Printemps arabe », le moins connu « Printemps de Damas ». Huit mois durant lesquels les libertés sont presqu’entièrement retrouvées. Mais la reprise en main du pouvoir par Bachar el-Assad va conduire à un régime encore plus dur que par le passé. Les manifestations pacifiques vont devenir de véritables pugilats dans laquelle l’armée, envoyée pour tuer dans l’œuf les espoirs des leaders d’une intelligentsia très revendicative, ne va pas hésiter à tirer sur la foule. Devant ce climat délétère, les choix deviennent, pour la famille du jeune Haytham, des plus restreints…

Nicolas Hénin, qui fut grand reporter et otage de Daesh durant un an, a fait le choix de raconter ce que fut le « Printemps de Damas » jusqu’à la déconvenue de la reprise en main du pouvoir par Bachar el-Assad. Un récit qui se cale sur le témoignage d’un enfant et reconstitue donc les évènements par le prisme du regard du jeune Haytham. Sur le principe, ce choix de se placer au plus proche des personnages et de faire vivre les premières manifestations qui conduiront, dix ans plus tard, à la guerre civile entre factions de Bachar el-Assad et l’armée syrienne libre – avant que l’embrasement ne voient d’autres factions tenter de semer le troubles sur des populations privées de liberté, de sécurité et d’espoir – permet une immersion de choix au cœur d’un conflit qui nous concerne tous. Le récit raconté de manière chronologique se fait particulièrement saisissant dans la retranscription de cette peur qui envahit chacun des hommes et des femmes du peuple. Il montre aussi de fort belle manière la complexité d’une situation sur laquelle la communauté internationale a préféré fermer les yeux, ne servant pas au passage les intérêts d’un peuple aujourd’hui acculé. Au dessin Kyungeun Park, qui avait dessiné récemment Yallah Bye, fait le job avec sobriété et beaucoup d’humanité dans le trait et l’expression des personnages pour mieux mettre en avant les évènements et le destin d’Haytham et de sa famille. Un album à lire pour comprendre la poudrière syrienne…

Hénin & Park – Haytham, une jeunesse syrienne – Dargaud – 2016 – 17,95 euros

Les Sentiers du Nirvana

Les Sentiers du Nirvana

Dans Les sentiers du Nirvana le néerlandais Mark Hendricks observe, avec un regard critique qui se fait souvent acerbe, ce qui pourrait se passer au Tibet, pays empreint de spiritualité et de zen attitude, s’il gagnait enfin son indépendance. Le dessinateur choisi pour cela de suivre le périple de deux femmes du peuple d’en bas, Mhusha, fille d’un boucher et Lhaso, qui excelle dans la pratique des arts tantriques, qui vont devoir parcourir le pays afin de rencontrer un mystérieux lama qui pourra guérir la première des rougeurs de peaux qui l’empêchent de se marier. Ce périple qui se devait salvateur pour Mhusha va permettre de révéler la part d’obscurantisme qui entoure le bouddhisme. Nos deux héroïnes, un brin naïves et portées par le fol espoir de rencontrer celui qui pourra leur venir en aide, vont ainsi essuyer, à chaque étape de leur voyage, des épisodes qui pourraient virer au tragique, manquant d’être violées, étêtées, exploitées… Mark Hendricks montre en filigrane un pays placés aux mains de plusieurs courants spirituels qui se livrent une guerre d’influence des plus sordides dans le but de contrôler une population ingénue, qui vit souvent de peu en pratiquant des offrandes qui profitent aux plus manipulateurs. A ce titre le fameux lama guérisseur, nommé Trappa Snangba, qui assure aux adeptes venus à sa rencontre de recouvrer la santé dès lors qu’ils auront repeint son temple, se couvre d’un voile grotesque. Mais qu’importe dans un monde fondé sur une croyance indéfectible dans le pouvoir spirituel de quelques lamas influents et reconnus. D’un point de vue formel le dessin se veut créatif avec un travail de la matière qui se fond admirablement dans le thème du récit. Le noir et blanc se déploie ainsi en nappes pour mieux laisser entrevoir l’étendue de paysages souvent recouverts d’épaisses masses de brouillard ou de brumes. Le trait lâché peut tout à la fois laisser apparaitre les personnages au loin dans des décors que l’on devine somptueux qu’opérer des zooms sur un détail anatomique. Ces zooms et dézooms donnent le rythme et la dimension d’un récit pas toujours lisible dans ses moindres détails mais qui possède pour lui cette faculté de dresser un portrait à contre-courant de l’image qui nous parvient du Tibet. Un album critique donc, globalement maitrisé, qui révèle le sens graphique d’un auteur peu connu chez nous.

Mark Hendricks – Les Sentiers du Nirvana – Warum – 2016 – 24 euros

Lost on the Lot

Lost on the Lot

C’est à l’initiative de l’association Derrière le Hublot, basée à Capdenac-Gare, que Guillaume Guerse et Marc Pichelin sont invités dans l’Aveyron pour mener à bien un projet artistique original construit autour du Lot. Le sujet est libre, la durée de réalisation plus ou moins aussi. Le but étant de s’immerger dans cette étendue de terre traversée par la rivière qui opère une boucle au niveau de Capdenac. Les deux auteurs vont se prendre au jeu. D’abord se laisser prendre par le Lot en sillonnant à bord d’un remorqueur reconverti en bateau de plaisance les abords de la ville, se perdre dans des passages oubliés, s’accaparer cette nature sauvage, faire corps avec un espace naturel parfois magnifiquement préservé et puis partir à la rencontre des gens qui peuplent ces terres. Comprendre un terroir, un patrimoine, découvrir des pratiques, un mode de vie, une gastronomie et une culture. Tous ces éléments qui créent la singularité du lieu dans lequel la rivière prend une part non négligeable. La forme de l’album, que le lecteur peut aujourd’hui découvrir, a donné lieu à pas mal d’interrogations. Finalement s’est imposé cet objet hybride qui comprend tout à la fois des épisodes séquencés de rencontres avec tel ou tel personnage de Capdenac, une correspondance entretenue au fil des mois entre les deux auteurs qui a alimenté et nourri le projet ainsi qu’un trombinoscope baptisé « Les gens de culture », qui présente des femmes, des hommes et des enfants de ce petit village auxquels les auteurs ont posé des questions autour de la culture et de l’art. Les portraits sont réalisés graphiquement à partir de photos prises lors de la rencontre, redessinés ensuite et proposés sous forme d’images autocollantes à placer dans le livre, un peu à la manière des albums d’images qui nous émerveillaient tant dans notre enfance. Le tout est complété d’un disque qui forme une trace sonore des cinq années passées à déambuler dans cette étroite langue de terre perdue autour du Lot. Un album à l’approche réjouissante qui donne à voir l’impalpable, ces moments éphémères et trop rares dans lesquels l’homme peut encore influer sur son environnement, laisser une trace de son passage et ne pas seulement le subir.

Guerse et Pichelin – Lost on the Lot – Les Requins Marteaux – 2016 – 15 euros

Les brumes de Sapa

Les brumes de Sapa

Deux jeunes filles, l’une étant plus âgée que l’autre, se rencontrent à Sapa, une ville nichée en altitude en plein cœur d’une nature jadis préservée du nord-Vietnam et aujourd’hui ouverte au tourisme. La première n’est autre que la narratrice de cet album, la dessinatrice Lolita Séchan, qui raconte au fil des pages un séjour qu’elle a effectué lorsqu’elle n’avait que vingt-deux dans un pays qui représentait pour elle l’évasion dont elle avait besoin pour faire un point sur son avenir et sur ces choix de vie mais aussi pour recharger les batteries et repartir de l’avant. Les premiers moments du voyage s’ils ne sont pas forcément désagréables ne parviennent pas à faire oublier les problèmes qui la traversent. Elle décidera, pour fuir la pluie qui s’abat sur le pays et pour repousser encore plus les vieux démons qui l’habitent, de partir vers le nord, Hanoï tout d’abord puis Sapa enfin. Et comme chaque fois que rien ne bouge à l’intérieur de moi, je m’arrange pour faire défiler le paysage avoue la jeune femme pour justifier autant la fuite que l’échec du remède qu’elle s’impose. Pourtant lorsqu’elle arrive à Sapa, dans les montagnes, à 1600 mètres d’altitude, elle fera très vite la rencontre de la seconde jeune fille, Lo Thi Gom, qui du haut de ses douze ans, se fait très attachante notamment par cet intérêt qu’elle lui porte. Les deux vont déambuler dans Sapa, de jour et de nuit, et s’attacher l’une à l’autre. Pourtant le retour se précise pour Lolita qui va poursuivre ses études au Canada durant un an. Mais la mémoire des moments vécus avec Lo Thi Gom lui reviennent en tête. Au point que le voyage entrepris une année plus tôt va s’imposer comme un pèlerinage régulier.

Ce récit est celui d’une amitié improbable entre deux jeunes filles de culture différente qui va s’alimenter et se renforcer au fil des ans. Avec beaucoup de pudeur, sans rien occulter, la dessinatrice livre ses souvenirs de voyage, mais aussi cette longue (re)construction de sa personnalité et son affirmation comme jeune femme active. Au-delà, en partant des virées qu’elle entreprend au Vietnam chaque année, Lolita aborde des sujets sensible, notamment le sort réservé aux jeunes femmes vietnamiennes et notamment celles issues du peuple Hmong, le peuple des montagnes, communauté faisant partie des minorités ethniques et, à ce titre, marginalisée. Elle traite en substance du tourisme sexuel, de l’accès à la culture et à la technologie, en plus de parler de son intimité propre, de ces doutes, de ses amours et de ses perspectives d’avenir. Les 250 pages de cet album dessiné en noir et blanc présentent un cadre mais aussi et surtout des personnages qui vivent vraiment sous son trait. Des personnages qui se livrent sans retenue mais sans emphase, avec leurs doutes sur leur avenir respectif. C’est subtil, particulièrement bien amené et forcément attachant.

Séchan – Les brumes de Sapa – Delcourt – 2016 – 23,95 euros

Pas de retour en Ostalgie

Pas de retour en Ostalgie

Il est parfois difficile de parler de soi, d’un passé pas toujours heureux fait de moments volatiles qui possèdent pourtant bel et bien un sens. Enfouis au plus profond de nous ils ressurgissent parfois à la faveur d’un évènement dans lequel ils prennent toute leur signification. Wanda est née en Pologne dans une famille marquée par le respect de certaines valeurs, dont celles de la religion. Une famille qui repose sur une autorité patriarcale forte qui va jusqu’à nier l’apport de la femme (de la mère) dans la bonne marche des affaires familiales (hors tâches avilissantes jugées purement féminines). Si l’on considère que le père fait montre d’une violence psychologique et physique de tous les instants, créant un climat de peur permanente dans le foyer, nous aurons vite compris que rares ont pu être les possibilités d’évasion pour Wanda. Une des pistes que cette aînée d’une fratrie de quatre filles va explorer est celle de la lecture qui va prendre des formes compulsives au fil des ans. Elle dévorera ainsi Robinson Crusoë, La petite sirène et, plus tard, au contact d’Héléna, sa grand-mère indépendante qu’elle prendra en modèle, l’intégralité des Claudine de Colette. L’éducation rigoriste mit en place par ses parents répond à celui d’un système politique qui s’essouffle – en ces années 60 la guerre froide est à son apogée – et détruit tout sur son passage comme le met en avant l’image symbolique de ce défilé de chars qui dérape au point d’emporter sous les chenilles d’un des engins de combat plusieurs enfants innocents. L’ouvrage de Wanda Hagedorn n’est pourtant pas que symboles. La scénariste, qui introduit et clôt son récit sur les difficultés de l’écriture – met surtout en avant le mal de vivre dans un pays en manque d’oxygène. Au travers du portrait de ses proches, sa mère qu’elle vénère, son père qu’elle exècre, Héléna sa grand-mère libre qui lui ouvre l’esprit à d’autres possibles, viennent composer le portrait d’une famille pas forcément si typique de la Pologne des années 60, dans laquelle l’espérance dans un avenir meilleur n’est pas encore tombé, tout du moins dans l’esprit de Wanda qui décidera de prendre en main son destin. Ce récit dessiné de manière très sobre en phase totale avec le propos développé, apporte un témoignage de l’intérieur sur la vie d’une famille du bloc de l’est dans les années 60. Sans entrer dans le pamphlet politique, il donne à voir l’ordinaire d’une jeune fille qui tente par tous les moyens de colorer son présent pour se donner les chances de construire un futur dont elle sera seule maître. Les couleurs pales de la couverture cachent un récit puissant à découvrir d’urgence !

Hagedorn & Fras – Pas de retour en Ostalgie – Steinkis – 2016 – 20 euros

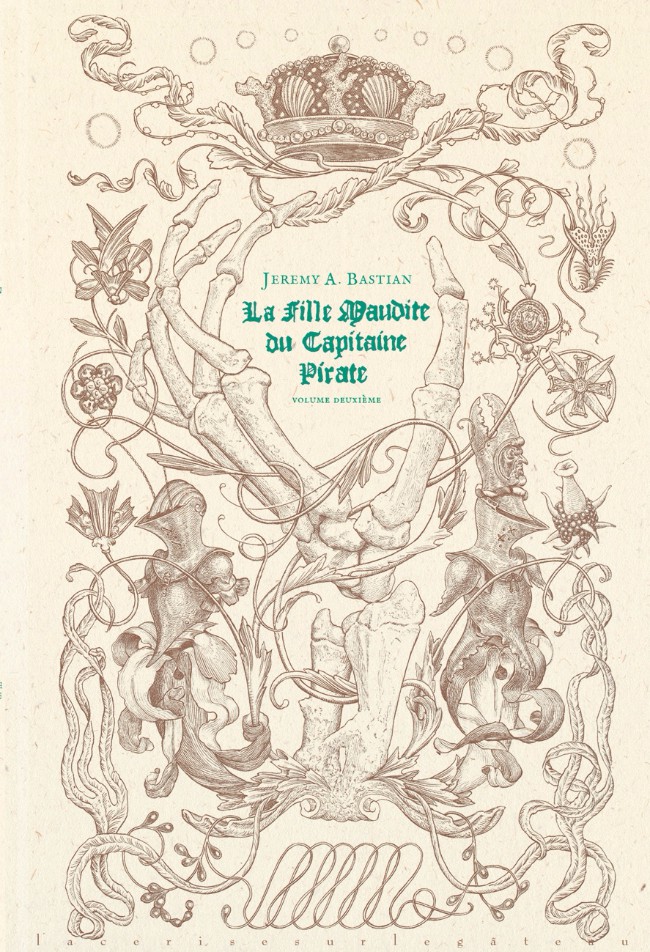

La fille maudite du capitaine pirate tome 2

La fille maudite du capitaine pirate tome 2

Le premier volume de La Fille Maudite du Capitaine Pirate avait scotché les plus aventureux lecteurs. Un dessin d’une exigence et d’une créativité rare composé comme un tout dans lequel le dessin, les phylactères et le texte se mêlent pour offrir un objet qui pouvait apparaitre déroutant aux lecteurs plus habitués aux récits en cases bien quadrillées. Pour faire simple, dans le premier opus nous faisions la découverte de la fille d’un capitaine perdu dans les mers mythiques d’Omerta. Un capitaine pirate redouté et redoutable qui n’avait plus donné signe de vie. La jeune fille devait se résoudre à prendre la mer et à naviguer au loin sur et sous les eaux, et faire la rencontre de tout un bestiaire digne des plus épiques contes de notre enfance. Dans ce second tome elle en apprend un peu plus sur la disparition de son père. Poivre d’as, le perroquet attitré du marin lui souffle ainsi qu’ « il n’est pas vraiment mort, mais prisonnier. Dans deux prisons différentes, juste. Son esprit est dans l’une, et ses os sont dans l’autre. C’est ça les pièces que nous devons trouver. Si on les réunit, alors il reviendra ». La fille maudite se décidera donc à poursuivre son périple à travers les mers pour se rendre vers l’Ile du Grand Partage dans laquelle serait enfermé l’esprit volé (par un certain Danois noir) de son père. Pour tout dire si nous suivons le périple de la jeune fille du capitaine vers cette île mystérieuse, c’est surtout l’histoire attachée à cette île que nous découvrons dans un récit enchâssé des plus épiques où il est question d’un combat à mort entre le roi des gobelins, Gulmoget et un marin amoureux de la fille du Rois des mers. Avec le talent narratif aperçu lors du premier opus, Jeremy Bastian poursuivi les aventures lointaines de cette petite fille courage. Si la forme du récit emprunte indéniablement à Alice au pays des merveilles et sa suite De l’autre côté du miroir, où la petite fille passe du statut de simple pion à celui de Reine de son destin, La Fille Maudite du Capitaine Pirate possède sa propre fantasmagorie, son propre bestiaire et sa propre force d’attraction. Le style graphique déployé par l’auteur américain, qui emprunte à la gravure, n’a pas vraiment d’égal dans la production actuelle. Cela le singularise mais là n’est pas la seule force de cette œuvre. Une œuvre qui nous transporte avec le développement de toute une mythologie, de personnages parfois édifiants et de ces mystères épais qui basculent peu à peu dans la lumière. Les phylactères font corps avec le récit et prennent des formes de personnages ou d’objets placés en surbrillance. Le texte lui se lit dans presque tous les sens pour mieux nous inviter à parcourir la planche. Cela demande un effort, mais dès lors que l’on se prête au jeu, le plaisir de lecture n’en sort que plus renforcé. Un album-objet résolument moderne qui fera date pour sa créativité, la force de son récit et le ton parfois détaché et plein d’humour qui s’y déploie…

Bastian – La fille maudite du capitaine pirate tome 2 – Editions de La Cerise – 2016 – 15 euros