HeBDo BD (#15) : Delisle, Betbeder, Corbeyran, de Radiguès, Zao Dao, Peña, Barthe, Roussin aux manettes !

Pour ce premier HeBDo de rentrée, le voyage au loin, dans le temps et l’espace, est à l’honneur. Que ce soit les Etats-Unis des années 30 au travers du regard de Weegee, photographe à sensation, le Tibet du dix-septième siècle en pleine crise de succession du dalaï lama, la Grèce ancienne revisitée par ses mythes, l’Autriche du début du vingtième siècle, le Caucase des années 90, le phare de Cordouan de nos jours et jusqu’aux vastes étendues polaires, tous les récits nous invitent à la fuite. Quoi de mieux pour nous pousser à l’école buissonnière en ce retour de vacances ?

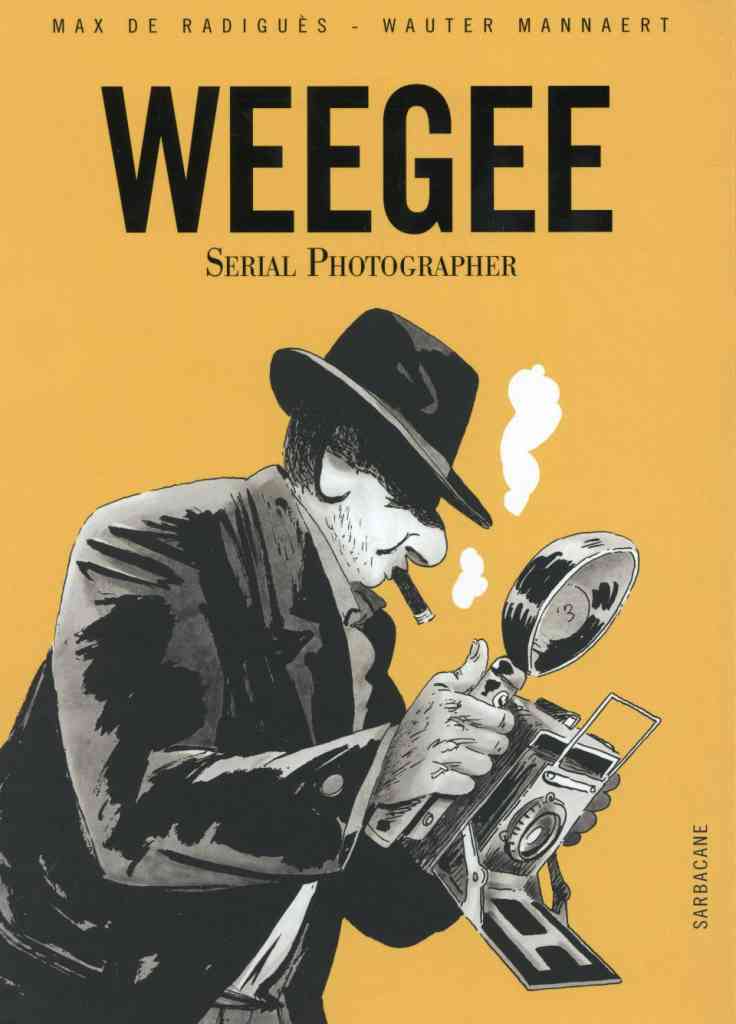

WeeGee

WeeGee

Le New York de la fin des années 30 ressemble étrangement à celui qui, dix ans plus tôt, avait vu disparaître le Volstead act, le fameux amendement interdisant la vente d’alcool dans les lieux publics, à l’origine de la constitution de véritables mafias rependant des vagues de violences sans pareille dans une société un brin perdue dans un entre-deux guerres des plus troubles. La Grande Pomme ne s’est donc pas assagit. Elle grouille dans ses quartiers populaires de truands à la petite semaine qui maintiennent une tension palpable et accouchent de cadavres jetés négligemment dans l’Hudson river, quand d’autres tombent arrosés de balles ou lardés de coups de couteaux sur des trottoirs à putes malodorants. Dans cet univers sombre d’une ville qui vit encore et toujours la nuit, un homme va arpenter les faubourgs. Grâce à sa Chevrolet connectée à la fréquence de la police, il débarque le premier sur les scènes de crimes. Il se nomme Weegee et son métier de photographe à sensation le conduit à capter les instants qui précèdent l’agitation policière et populaire qui se manifeste presque naturellement autour du cadavre retrouvé baignant dans son sang. Ces moments éphémères au cours desquels le photographe doit rendre compte de la violence et de la tragédie survenue peu de temps auparavant donnent le sel à Weegee. Si le photographe parvient à trouver les bons cadrages, les bons angles de vues, il sait aussi se faire maître dans l’art de la mise en scène et « arranger » un cadavre pour le rendre plus signifiant pour la presse qui accole ses photos sur des « unes » en grand format. De fil en aiguille, l’homme se constitue en véritable réseau d’information qui, en plus des demandes d’interventions piratées à la police, lui indique où se trouver au bon moment pour surprendre l’instant où tout bascule. Weegee sait que de la rapidité à fournir les photos aux rédactions lui assure la primeur de l’édition et donc du pécule qui va avec. Le photographe parvient donc à faire son trou, et à vivre dans un confort relatif qui lui permet d’arborer son rond de chaise dans les speakeasy, motels sordides et les bordels de quartier. Mais cela ne lui suffit pas car il veut « être le meilleur photographe de New York pas le meilleur photographe de macchabées du Lower East Side » et pour cela il retiendra l’idée de Rita, une amie qui lui fait les meilleures lasagnes du monde de photographier les choses normales, les petits moments de vie qui lui rappellent des moments furtifs parfois lointain.

C’est cet homme aux multiples visages (que nous vous présentions dès le mois dernier) que donnent à voir Max de Radiguès, ici scénariste, et Wauter Mannaert auteur encore inconnu chez nous qui a jusqu’alors publié en Belgique. Et pour tout dire les deux hommes parviennent parfaitement non seulement à saisir toute l’ambiance d’une époque troublée qui semble attendre la guerre mais aussi la dimension d’un homme dont le talent de photographe restait attaché à ses images de scènes de crime qui illustraient les magazines cheap fervents des faits divers. Weegee avait des travers assez notoires comme la bouteille et son attirance pour les femmes il possédait pourtant une complexité bien réelle que cet attachement à photographier la « normalité », ces scènes de rue où pullulent les déshérités mais aussi les enfants à l’avenir mal défini, laisse transparaître. Dans une mise en scène sobre portée par un découpage en six cases par planches, parfois rehaussées de panoramiques sur la ville, Mannaert fait le job, celui qui consiste à saisir le personnage et à retranscrire ses envies, ses déboires, ses travers et tout ce qui le constitue avec suffisamment de dynamique pour occuper l’espace. Max de Radiguès quant à lui a su se fondre à merveille dans son personnage pour offrir non pas un panégyrique inutile mais un raccourci de cette Amérique entre deux feux, celle qui croît encore et toujours à son avenir et celle qui sait définitivement résignée à survivre faute de mieux…

Radiguès & Mannaert – Weegee, serial photographer – Sarbacane – 2016 – 22, 50 euros

Zao Dao

Zao Dao

Zao Dao avait surpris son monde par son précédent et premier projet publié (déjà) chez Mosquito, Le Souffle du vent dans les pins. Un récit qui captait l’attention par sa force poétique et un trait puissant d’expressivité. Il nous revient avec un carnet de croquis, d’essais et d’aquarelles composés – selon son auteur – lors de moments de détente. S’il ne faut pas espérer ici découvrir un récit séquencé avec une trame narrative exigeante, il faut plutôt voir le talent à l’état pur de ce jeune dessinateur. Le trait vise une forme d’épure sans négliger l’expression des visages, des regards qui cachent de véritables histoires. Le fantastique, l’étrange n’est jamais loin dans chacun des dessins qui forment la première partie de ce recueil. La seconde partie quant à elle se construit autour d’une faune et d’une flore marquée par la mythologie chinoise et la perception du monde qui entoure le dessinateur depuis sa plus tendre enfance. La dernière partie du recueil offre des dessins composés juste avant que l’auteur n’attaque son projet Le Souffle du vent dans les pins. On y retrouve des études plus complexes sur le mouvement, la force des éléments, la nature déstructurée, dense et poétique. Un univers peuplé de petits êtres étranges qui teintent d’un voile de mystère chaque composition. Ceux qui avaient aimé le premier opus proposé par ce jeune talent ne pourront que compléter leur bonheur avec ce carnet épais de 120 pages. Nous laissons aux autres le soin de découvrir peut-être d’abord ce carnet avant de se plonger dans le récit séquencé. D’une façon ou d’une autre les deux albums méritent d’être découverts !

Zao Dao – Carnet sauvage – Mosquito – 2016 – 20 euros

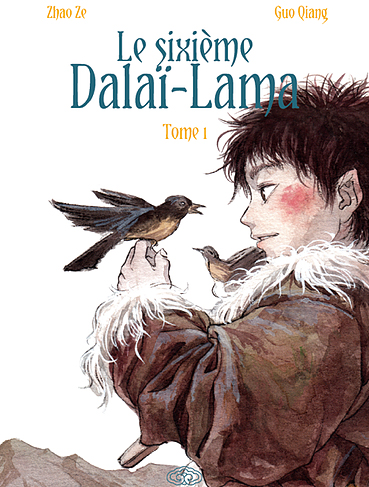

Le sixième Dalaï Lama

Le sixième Dalaï Lama

Le cinquième Dalaï Lama est mort depuis quinze ans, mais sa disparition a été cachée à tous, y compris à l’empereur chinois Kang Xi, protecteur officiel du Tibet et du bouddhisme afin de préserver le territoire montagneux et convoité d’une invasion possible venue de Mongolie. Mais le secret n’est plus. L’empereur vient de recevoir une missive qui l’informe de cet état de fait. En homme de pouvoir sage Kang Xi ne puni pas le Depa Sangye Gyatso, conseiller du Dalaï Lama et régent du Tibet de l’avoir écarté de la vérité sur la situation, mais le charge de trouver au plus vite la réincarnation du souverain spirituel afin de présenter aux yeux du monde son successeur et sixième Dalaï Lama. A quelques milliers de kilomètres de là, dans le sud du Tibet, à Tawang un jeune garçon âgé de onze ans vit avec ses parents de l’exploitation de quelques parcelles de terre. Un jour qu’il se rend sur un des champs familiaux il rencontre une jeune fille admirable de beauté qui n’est autre que la fille du seigneur de Tawang. Les deux qui partagent de nombreux points communs deviendront amis avant d’éprouver l’un pour l’autre des sentiments plus profonds. Le début d’un superbe tryptique qui oscille entre aventure, amour, et présentation d’une région souvent bousculée par les remous de l’histoire. Sur un récit de Guo Qiang d’une grande subtilité, Zhao Ze livre un dessin immersif qui se fait riche de détails dans une densité jamais étouffante. La mise en couleurs démontre une véritable maîtrise de l’ambiance et teinte de poésie ce récit historique suffisamment romancé pour capter l’attention des plus jeunes. Un album surprenant qui dépeint la complexe situation du Tibet en cette fin de dix-septième siècle dans une région rarement épargnée par les conflits. Chaudement recommandé.

Guo Qiang & Zhao Ze – Le sixième Dalaï Lama – FEI – 2016 – 19 euros

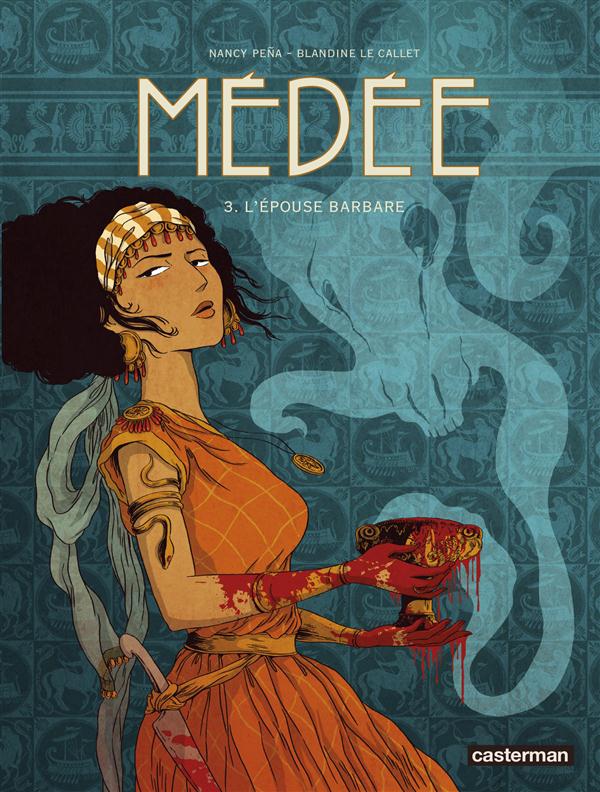

Médée T3

Médée T3

Jason et les Argonautes, avec Médée à leurs côtés, ont pris la fuite du Royaume de Colchide poursuivis par les navires que le roi Aeétès a envoyés pour réparer la mort de son jeune fils Absyrtos tué par sa soeur. Dans leur cabotage en Méditerranée et sous la pression constante des embarcations Colchides, le navire des jeunes héros s’est égaré, au point que plus personne se sache où les portes le vent. Après bien des jours, Jason et ses compagnons entrevoient enfin la terre ferme de l’ile de Drépane qui appartient au royaume des Phéaciens sur lesquels règne le roi Alkinous considéré comme particulièrement avisé dans ses choix et dans sa manière de rendre la justice. Dans le port de la capitale Jason aperçoit les navires Colchides qui les ont précédés. Le contact semble inévitable et le roi Alkinous qui accordent son hospitalité aux deux parties révèlera après une nuit de réflexion son arbitrage sur la situation complexe qui se présente à lui et pourrait lui valoir la foudre des barbares Colchides. Pour que Médée ne soit pas livrée aux hommes envoyés par Aeétès, Alkinous demande que soit vérifiée la virginité de la jeune femme. Si celle-ci est encore pure elle ne pourra rester près de Jason et sera rendue aux Colchides, si par contre il est avéré qu’elle a été déflorée, elle restera auprès de son homme…

La suite des aventures de Médée, de Jason et des Argonautes se déroulent sur un rythme particulièrement enlevé mettant la jeune femme au cœur du récit dans ses tentatives de manipulation au travers de sa maitrise de la magie. Particulièrement documenté, le récit parvient à retranscrire la légende sans tomber dans les lourdeurs d’une présentation didactique. Le déroulé s’axe ainsi sur les dialogues bien sentis et parfois lourds de sens renforcés par des pavés narratifs rédigés par Médée elle-même, alors que la jeune femme, devenue vieille, est au crépuscule de sa vie et quelle se fait fort de consigner sa vision des événements qui ont eu lieu bien des années plus tôt. Le dessin riche de détails met véritablement en avant les héros plus que les cadres dans lesquels ils évoluent. Cela permet au lecteur de percevoir la psychologie de chacun, leurs manquements, leurs espoirs esquissés et leurs hésitations. La mise en couleur soignée participe à la réussite totale d’un projet bel et bien majeur.

Peña et Le Callet – Médée T3 : L’épouse barbare – Casterman – 2016 – 15 euros

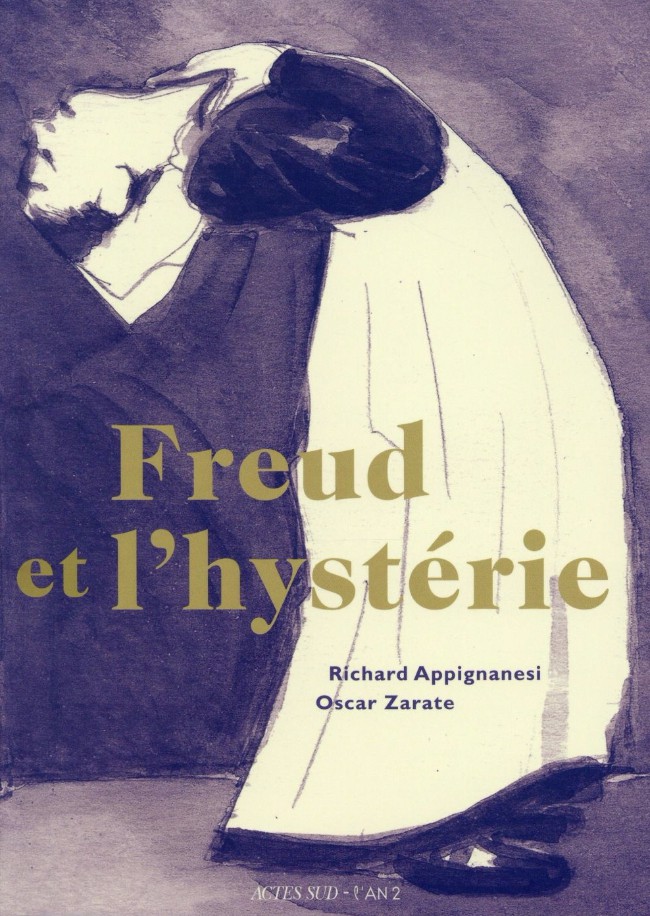

Freud et l’hystérie

Freud et l’hystérie

Les débuts de Freud dans le milieu médical ne sont pas forcément aisés et ne lui permettent pas de s’affranchir encore de l’apport majeur de ses prédécesseurs. Dans un album qui ose s’aventurer dans la biographie du célèbre psychanalyste, tout débute par une histoire de chapeau envolé, un chapeau à même de réveiller les souvenirs de l’homme devenu vieux et de découvrir ainsi les premiers pas du jeune homme qu’il était. De son apprentissage auprès de Brücke en physiologie en passant par sa première expérience en médecine clinique, suivi de sa première expérience médicamenteuse de la cocaïne qui devait lui valoir une mise en lumière malgré l’erreur première de diagnostic qui ne prévoyait pas suffisamment les risques d’addiction à cette drogue dure. C’est à cette suite que Freud entreprend un voyage d’étude à travers l’Europe qui le mène jusqu’à la Salpêtrière sur laquelle règne en maitre un dénommé Charcot, qui lui inculqua la patience de l’observation du malade et de l’analyse de son comportement mais aussi l’intérêt de la pratique de l’hypnose pour plonger ses patientes – Charcot dans son étude de l’hystérie n’envisage la « maladie » que comme propre à la femme – dans une transe cataleptique. Le traitement de l’hystérie occupe donc le cœur de l’album d’abord et surtout car elle est au cœur de l’étude systématique qui a marqué la première partie de la carrière du psychanalyste. Des cas sont présentés et décortiqués pour que le lecteur se familiarise avec la pathologie du patient et puisse entrevoir l’approche mise au point par Freud pour tendre vers la guérison. Une approche qui passe par l’observation des symptômes mais aussi par une connaissance poussée du passé du patient pour tenter de capter des chocs ou des blocages anciens qui pourraient être à l’origine des dérèglements observés chez le patient bien des années plus tard. En ce sens, et en envisageant l’hystérie comme une maladie provoquée par d’anciens troubles à psychologiques enfouis dans l’inconscient du patient, Freud et son ami Breuer vont poser un regard neuf sur la médecine psychanalytique. Richard Appignanesi livre ici un récit qui n’est jamais opaque mais accessible au plus grand nombre. Le dessin d’Oscar Zarate se fait totalement immersif et précis dans la description des pathologies de chaque malade. En ce sens il est un parfait soutien au texte et apporte une réelle fluidité à un album qui possède ce mérite de nous ouvrir aux premières heures de la psychanalyse et de l’empreinte laissée par Freud dans l’histoire de cette pratique.

Appignanesi et Zarate – Freud et l’hystérie – Actes Sud/l’an 2 – 2016 – 19,80 euros

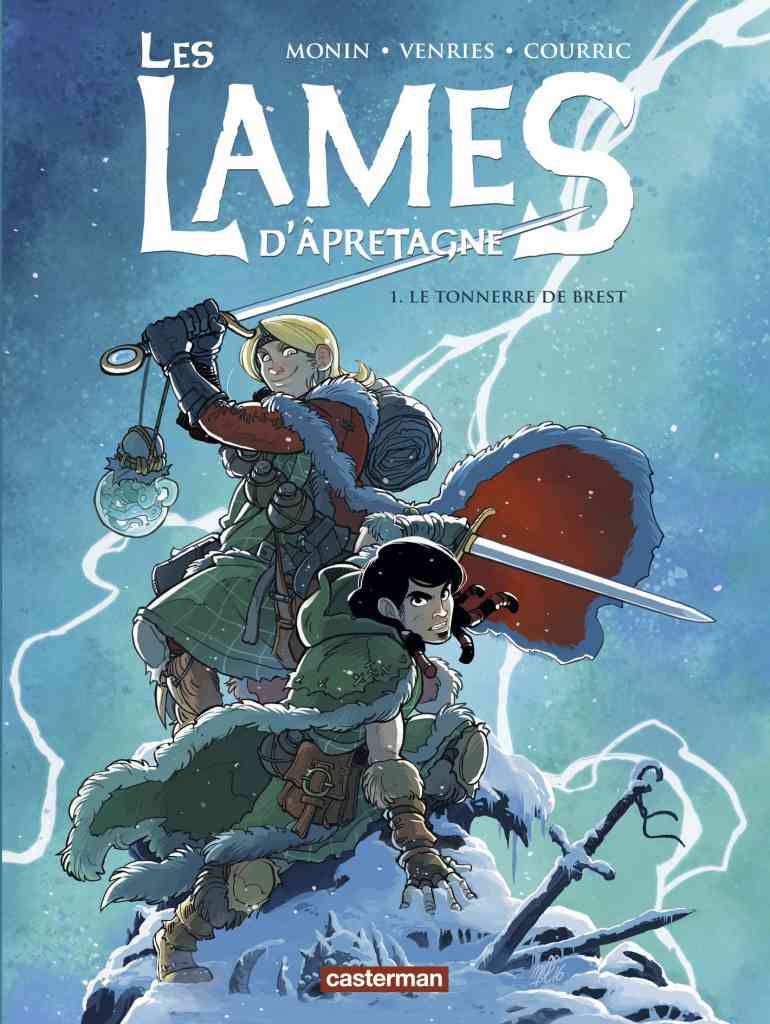

Les lames d’Apretagne T1

Les lames d’Apretagne T1

Dans le royaume d’Apretagne il est un jour de fête qui permet de briser les barrières sociales pour festoyer dans la plus tendre convivialité. Lors de cette fête chacun peut vendre de l’alcool de son cru, fabriquer avec soin ou encore acheter un esclave qui servira à rendre de menus services. A cette occasion le prince Van se fait fort de ne pas déroger au principe d’acheter un de ces esclaves pour mieux le mettre dans l’arène où il combattra pour ses couleurs. Cette année son choix se porte sur un jeune garçon dénommé Faust pas bien épais qui ne devrait pas peser bien lourd lors du combat qui clôt la fête d’Apretagne. Pourtant, le jeune garçon se révèle bien plus résistant qu’il n’y parait, aidé par une agilité et une jugeote bien supérieures à celles du monstre de chair et de graisse qui lui fait face. Faust sortira vainqueur du duel et pourra demander une volonté au roi qui l’exaucera. Et s’il intégrait la garde royale ? Pour Van cela ne peut se concevoir car il en est sûr Faust pensera à se venger de lui qui l’a lancé dans l’arène contre sa volonté au péril de sa vie, comme un simple bout de chair. Le jeune prince propose alors à la foule massée dans l’antre des combats un nouveau duel. Pour le roi l’orgueil de son fils ne peut se concevoir et il va décider une bonne fois pour toutes de sévir pour faire de Van un prince digne de ce nom. Les deux garçons seront enfermés dans la rotonde du château et ne pourront en sortir qu’après avoir réussi l’improbable défi de couper en deux un gland tombé du grand chêne qui représente la force de l’Apretagne. Pour corser le tout le gland devra être partagé en deux avant qu’il ne tombe au sol. Défi improbable mais qui devrait faire ravaler sa fierté au prince. Les débuts d’une aventure improbable qui liera les deux garçons et leur ouvriront les portes de la grande Aventure à travers les royaumes d’en haut et Denbâs…

Le Tonnerre de Brest marque le début d’une nouvelle saga d’heroic-fantasy jeunesse sur laquelle Casterman mise beaucoup, Les lames d’Apretagne que nous vous présentions dans cette précédente news. Un récit qui se fait tout à la fois riche en rebondissements, mené sur un rythme plutôt enlevé et bourré d’humour. Des ingrédients qui ne peuvent que faire mouche auprès des lecteurs les plus jeunes qui pourront s’identifier à l’un ou l’autre des deux héros, Van le prince un brin fier et arrogant ou Faust, le jeune esclave qui a très vite gagné en maturité par les épreuves qui ont traversés sa jeune enfance. Le dessin de Noë Monin se fait relativement précis pour retranscrire les émotions de chaque personnage y compris les rôles secondaires qui apportent de l’épaisseur à ce monde. Les costumes proposés ici notamment les kilts donnent une dimension celtique au récit construit pour nous emporter au loin. Et pour tout dire pour l’instant nous sommes du voyage !

Monin, Venries et Courric – Les lames d’Apretagne T1 : Le Tonnerre de Brest – Casterman – 2016 – euros

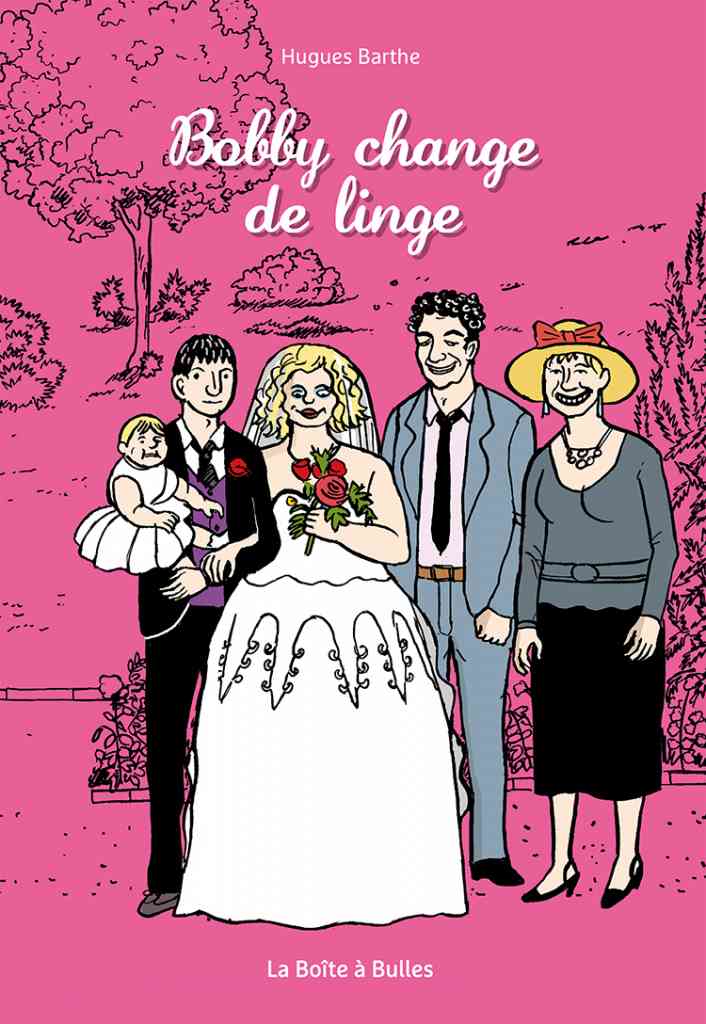

Bobby change de linge

Bobby change de linge

Il est parfois difficile de faire son trou lorsqu’on possède peu d’aide extérieure. Pour Bobby issu de la classe populaire rien n’est facile. Alors, lorsque Jean Détalminil, qui a connu son oncle bien des années voire quelques décennies plus tôt, lui offre la possibilité de travailler dans sa librairie, une des dernières qui parvient à survivre dans un monde de plus en plus dominé par la facilité qu’offre internet, le jeune homme accepte le poste. Au fur et à mesure des semaines qui passent Bobby fait son trou et parvient à gagner la confiance de son patron qui l’invite rapidement à partager un moment chez lui le dimanche pour déjeuner et échanger sur la musique, sur la littérature, sur une certaine vision du monde. Cet univers nouveau qui s’offre à lui, à l’antipode de ce qu’il a connu jusqu’à présent, le passionne autant comme preuve d’une forme de réussite sociale, qui passera par le rapprochement et le mariage avec la fille de son patron, que par la curiosité de ce monde bourgeois qu’il découvre et dont il s’imprègne qui attache tant d’importance à la culture, au dialogue et à des valeurs qui lui sont étrangères. Pourtant, au fil du temps, ce qui aurait pu ressembler à un bonheur parfait devient lourd à vivre. Bobby se coupe de sa famille, qui lui fait peut-être honte mais qui le rappelle aussi à un passé qu’il ne peut balayer d’un revers de main, et, pire que tout se sent enfermé dans un vase clôt, avec cette impossibilité de s’épanouir comme il l’aurait souhaité, les codes propres au milieu qui est maintenant le sien l’empêchant de naviguer sur les marges…

Peut-être parce qu’il a toujours aimé observer l’autre et parler de sa propre expérience, Hugues Barthe dans Bobby change de linge (nous vous en parlions le mois dernier ici), nous propose de parcourir le destin d’un héros qui brise les barrières sociales pour s’élever vers un univers qu’il a toujours regardé de loin avec envie. Peut-être car son héros finalement ne se reconnait pas dans le milieu dont il est issu, peut-être aussi car il ne peut se contenter de reproduire un schéma de transmission sociale. Bobby va donc franchir le pas, travailler dans une structure stable qui lui offre une stabilité financière, puis pénétrer dans cette sphère de la bourgeoisie qui l’attire indéniablement par cette ouverture à l’art et à ce foisonnement intellectuel qui lui faisait défaut. S’il parvient à son but il se voit pourtant très vite enfermé dans un univers qui lui est étranger. A la manière d’un Pierre Bourdieu qui a analysé sa vie durant le phénomène de reproduction sociale, Hugues Barthe démontre les difficultés à briser les barrières, à reconstruire un environnement qui n’est pas celui dont on est issu. Balloté entre expression d’une réussite sociale et l’abandon d’un mode de vie plus libre et moins phagocytant, le jeune homme parviendra-t-il à achever sa mue ? Un album qui décortique à merveille le ressenti de son personnage central décliné sur un dessin qui vise à l’essentiel, en s’attachant avant tout au message à transmettre.

Barthe – Bobby change de linge – La Boîte à bulles – 2016 – 18 euros

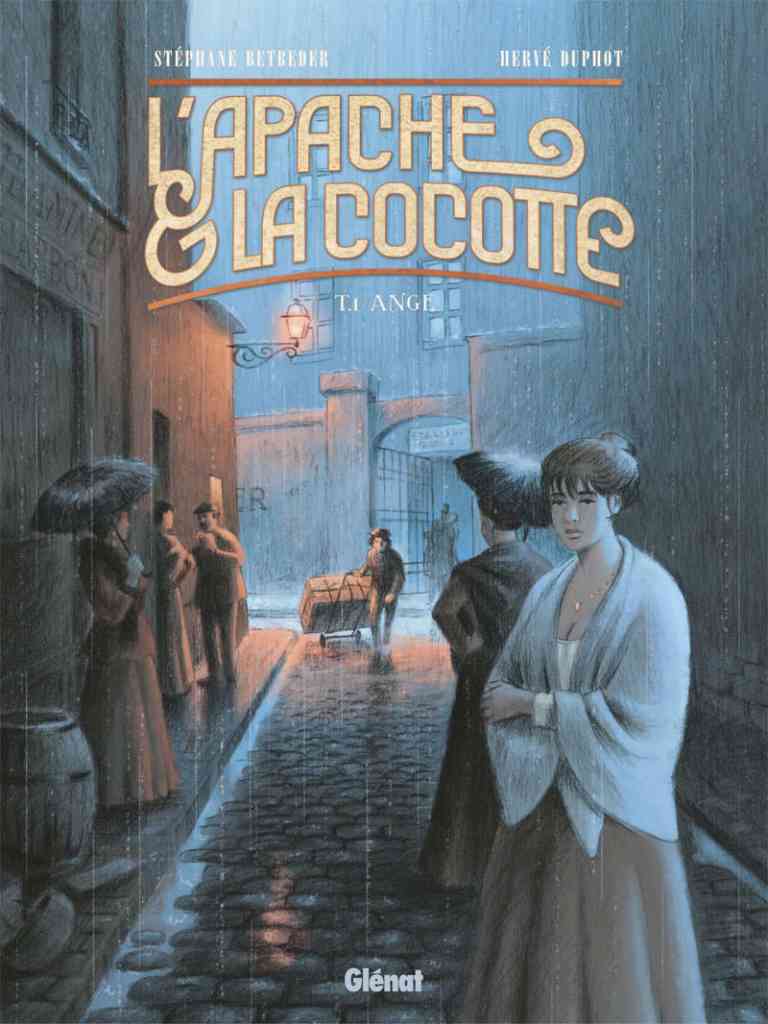

L’Apache et la cocotte

L’Apache et la cocotte

Alors qu’il tente avec des amis de fabriquer son propre alcool en utilisant l’alambic d’un fermier parti à la ville, Ange ne peut contrôler la surchauffe de la machine qui prend feu entraînant avec elle l’embrasement total de la grange qui l’abrite. Le jeune garçon refusera de donner les noms des gamins qui l’accompagnaient cette nuit-là et se verra chasser de chez lui par ses parents qui se sont engagés à rembourser le fermier pour les dégâts causés. Ange doit donc quitter sa campagne natale pour se diriger vers Paris où un oncle qui a ouvert il y a un certain temps son échoppe, L’ardoise auvergnate, s’est engagé à le prendre sous son aile. Mais à son arrivée, et alors que des trombes d’eau s’abattent sur les pavés, Ange ne peut que constater que le fameux oncle a oublié de venir le chercher. Il se résout donc à pousser sa lourde malle en direction du quartier de la Bastille où s’est agglomérée toute une communauté auvergnate. En chemin il passera par les rues sombres et malfamées de la capitale, naviguera sur les pavés des rues à putes, croisera l’une d’entre elles, Cléo qui lui tapera tout de suite dans l’oeil et surtout parviendra à se faire un ennemi de poids en la personne de son mac. Ange et Cléo vont se croiser et se recroiser dans un Paris pas forcément tendre avec eux. Chacun des deux parviendra à faire son trou, Ange en vivant de menus larcins et Cléo en se rapprochant d’une courtisane de luxe connue du tout Paris. L’amour qui les envahit pourra-t-il prendre réellement forme alors que tout semble fait pour les séparer ?

L’Apache et la cocotte plonge le lecteur dans ce début de vingtième siècle socialement difficile pour le plus grand nombre. La faute à une stabilité politique toute relative et à ce développement de la révolution industrielle qui a poussé le monde des campagnes dans les banlieues de grandes villes incapables d’absorber cet afflux nouveau. La prostitution se développe sur les trottoirs et dans les maisons closes pour satisfaire de riches notables un brin bridé dans leur sexualité par leur femme plus prudes. Dans cet univers assez peu réjouissant certains, les plus débrouillards, parviennent à tirer leur épingle du jeu, les autres eux seront absorbés dans la masse et anonymés à jamais. Ce projet de Stéphane Betbeder et Hervé Duphot vaut pour la plongée qu’il offre dans un Paris radical présenté au travers de la dichotomie de ses quartiers, les plus flamboyants et lumineux répondants aux plus obscurs et dangereux. Cette division de la société en deux pans qui offrent que peu de passerelles, Ange et Cléo vont la prendre en pleine face. Et pourtant les deux jeunes débrouillards font partie de ceux qui peuvent encore croire en cette possibilité de voir leur destinée inverser son cours. Le scénario aux petits oignons se voit sublimé par un dessin réellement immersif, Duphot offrant une vision de la capitale et de ses petits métiers d’une richesse remarquable. Un diptyque dans lequel il est recommandé de plonger…

Betbeder et Duphot – L’Apache et la cocotte – Glénat – 2016 – 14,50 euros

S’enfuir

S’enfuir

Nuit d’été dans le Caucase. Un homme qui travaille pour une ONG humanitaire voit entrer en pleine nuit dans sa chambre un groupe d’hommes armés qui se disent « miliciens ». L’homme pense tout de suite que ce commando cherche à faire un haro sur le coffre contenant la paye des salariés de l’association mais visiblement leur but est tout autre car c’est bien lui qui est visé pour un rapt qui lui glace déjà le sang…

Pas évident d’entrer dans l’intimité d’un homme, d’autant plus si l’on considère que cet homme vient tout juste de se faire enlever alors qu’il travaillait pour une ONG basée dans un état russe proche de la Tchétchénie. Un homme dès lors habité par des peurs compréhensibles, des questionnements légitimes, des pensées forcément confuses et contradictoires mais aussi et heureusement par des petites joies, des petites victoires qui ravivent l’espoir et le font tenir lorsqu’il se trouve moralement au plus bas. Guy Delisle parvient à relever ce défi avec une facilité déconcertante, d’autant plus si l’on considère la forme de son projet, un épais roman graphique de près de 450 pages qui révèle un huis clos peu à peu étouffant. L’auteur de Chroniques birmanes aurait pu choisir de travailler sur ce moment de la libération en axant son récit sur le témoignage a posteriori fait aux proches. Il aurait aussi pu intégrer l’enlèvement de Christophe dans un essai plus général sur les tensions en Tchétchénie et les enlèvements qui se sont succédé à la fin des années 90. Delisle ne pouvait pourtant pas se contenter d’un traitement « classique » de son sujet. En choisissant de raconter son récit de l’intérieur l’auteur avait en tête un fond et une forme bien différents. Le huis clos, avec ses décors semblables, ses scènes répétitives et le peu de dialogues entre les protagonistes amenait inévitablement à repenser le lien entre dessin et texte. Un texte qui se doit d’aller à l’essentiel, sans ambages, tout en délivrant les informations nécessaires pour accrocher le lecteur. Le dessin devait quant à lui saisir les contrastes pour suivre l’évolution des moments de la journée mais aussi rester au plus proche de son personnage, capter en lui les changements d’humeur et offrir ces scènes si rares qui rompent avec un quotidien par trop huilé et lénifiant. Concrètement les journées de Christophe restent rythmées par le passage de ses ravisseurs dans la pièce où il est menotté. Trois fois par jour au moment du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner, auquel il faut ajouter les pauses « techniques » et les rares et surprenantes bouffées d’oxygènes au cours desquelles Christophe avait le droit de passer un moment dans le salon à regarder un match de foot ou les actualités avec ses ravisseurs, Christophe pouvait voir son isolement et ses longs questionnements bousculés. Cela induit inévitablement d’interminables moments où la question de la libération ou de la fuite viennent à l’esprit de l’homme. Si les pensées positives sont vitales dans un tel contexte elles ne peuvent habiller tout l’espace. Si l’homme érige en principe le fait de ne jamais décrocher de ses repères temporels, il doit sa « survie » aux récits qu’il se fait en tête des campagnes napoléoniennes, puis de la guerre de sécession. Des moments qui lui permettent de sortir de cet enfermement et de lutter contre une aliénation qui n’attend que de l’envahir. Guy Delisle met en scène ces journées en accrochant le lecteur au même niveau que son héros, de l’autre côté du radiateur. Il le fait autant par envie d’immerger que par ce souci de comprendre son héros et les moments par lesquels il est passé. Troisième version du projet, l’album qui nous est donné à lire reste comme une véritable expérience de lecture, une de celle qui ne laisse pas indemne et rappelle, s’il le fallait encore que le neuvième art possède cette faculté à traiter l’improbable…

Delisle – S’enfuir – Dargaud – 2016 – 27,50 euros

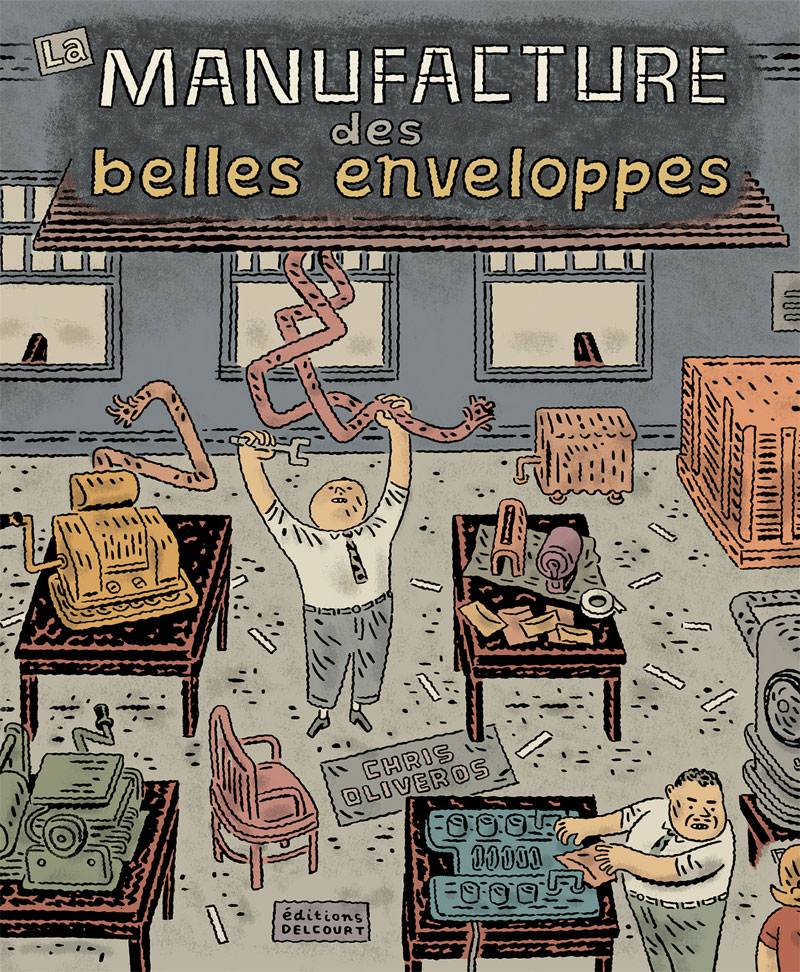

La manufacture des belles enveloppes

La manufacture des belles enveloppes

Quand tout est déjà fragile, le moindre grain de sable qui vient se glisser dans les rouages sonne comme une petite mort, une lente agonie d’un destin déjà écrit d’avance. Pour Monsieur Cluthers qui dirige une petite fabrique d’enveloppes, les années fastes sont déjà bien loin, à supposer qu’elles aient existé un jour. Dans cette Amérique des années 50 où l’initiative peut rapporter gros, l’immobilisme lui, peut très vite mener à sa perte. Pour ce chef d’entreprise à l’ancienne le virage à amorcer pour moderniser ses outils de travail et lutter ardemment face à la concurrence était sûrement trop difficile à prendre. La peur de s’endetter sans espoir de retour sur investissement, la confiance en la qualité du produit face à la quantité de production. Autant de paramètres qui expliquent en partie la santé catastrophique de cette micro-fabrique. Alors lorsque la courroie de l’une des machines vient à casser pour la quatrième fois, la réparation semble bien futile. Peut-être pourrait-elle faire illusion un temps, mais Monsieur Cluthers en est-il vraiment sûr ? Devant les factures impayées qui s’accumulent l’homme a décidé de mettre en place un classement original de trois piles en fonction de « ceux qui se plaignent beaucoup, (de) ceux qui se plaignent parfois et (de) ceux qui ne râlent pas trop ». Un système censé retarder l’échange où tous les créanciers lui tomberont dessus…

Au travers de ce récit Chris Oliveros livre un témoignage sincère et poignant de deux époques qui se percutent, de deux façons de concevoir la production, de deux manières de diriger une entreprise et d’une seule façon (ou d’une multiple c’est selon) de couler. Le travail bien fait à l’ancienne avec un savoir-faire artisanal ancestral ne peut rien face à la logique des coûts qui conduits les clients de plus en plus rares à privilégier les solutions économes pour développer d’autres secteur, se moderniser ou simplement lutter face à la concurrence. Dans cette spirale sans fin notre homme va s’accrocher jusqu’au bout, délaissant sa famille, fermant les yeux sur les évidences, avec peut-être une forme de naïveté ou, au contraire, cette volonté humaine et fière de dire non, même si tout doit s’effondrer. Un regard acerbe sur l’Amérique des années 50 qui peut aussi s’appliquer à toutes les époques qui ont suivies. Un manuel pour désillusionner les plus téméraires et les moins solides face aux réalités et aux contingences…

Chris Oliveros – La manufacture des belles enveloppes – Delcourt – 2016 – 15,50 euros

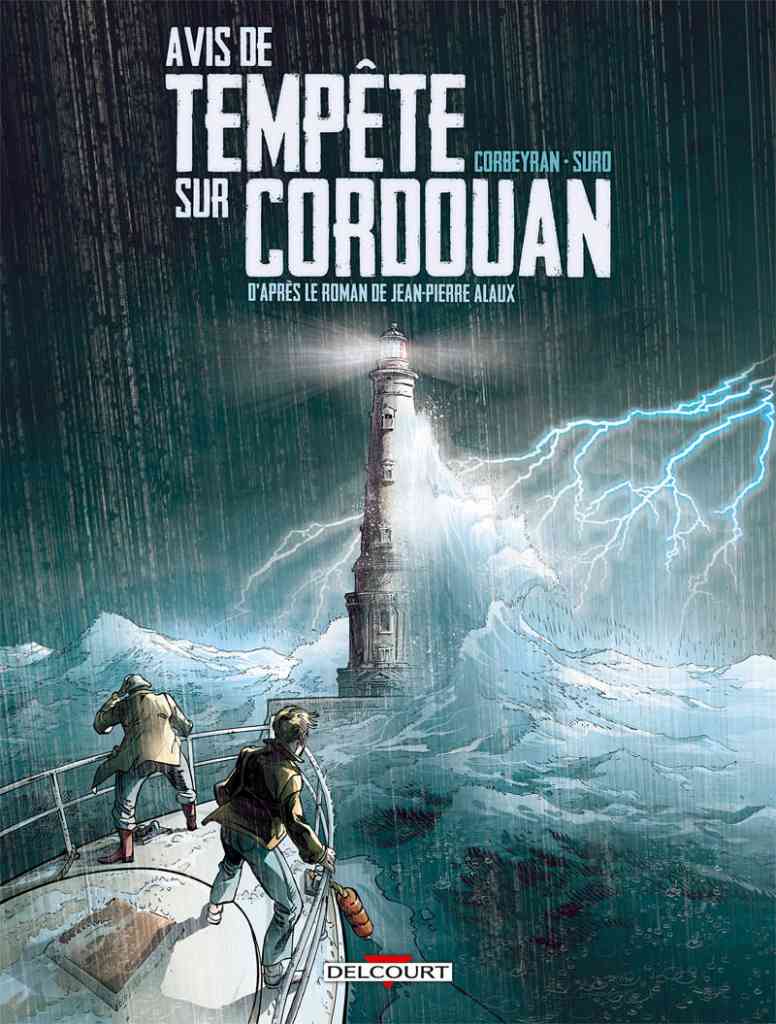

Séraphin Cantarel : Avis de tempête sur Cordouan

Séraphin Cantarel : Avis de tempête sur Cordouan

En tant que conservateur en chef des Monuments nationaux Séraphin Cantarel effectue régulièrement des virées sur les sites dont il a l’administration pour étudier les travaux à effectuer pour les préserver de l’effet du temps et maintenir leurs structures saines. Sa nouvelle mission le porte en région bordelaise où il doit inspecter le phare de Cordouan et chiffrer les travaux à prévoir. Dans le port de Royan l’homme prend place, bien qu’il n’ait pas franchement le pied marin, à bord d’une petite navette fluviale qui assure la liaison avec le phare. Il y est accueilli par Gildas Bargain, le gardien principal, qui dirige le site aidé d’Eliaz Quéméret un de ses assistants. Lors de la première tournée d’inspection qui permet surtout au gardien de présenter le contexte du lieu, alors que les deux hommes observent la superbe vue sur l’horizon, ils aperçoivent la navette revenir vers le phare. Elle y dépose deux hommes, le premier est l’assistant de Séraphin Cantarel et le second un policier venu annoncer à Eliaz, l’adjoint du gardien la mort de son fils Killiam. Début d’une enquête complexe qui va réveiller pas mal de secrets enfouis…

Le phare de Cordouan est le plus ancien encore en activité en France. Ses travaux entamés à la fin du seizième siècle sous le règne d’Henri III durèrent plus de vingt ans et s’achevèrent grâce à l’appui d’Henri IV. Le phare tel que nous pouvons le voir aujourd’hui est cependant issu d’une reconstruction sous Louis XIV qui se devait de faire briller de « mille feux » cet édifice majeur. Ce contexte historique évoqué dans cette adaptation du roman de Jean-Pierre Alaux pose le cadre dans lequel vont évoluer Séraphin Cantarel, son assistant Théo et le commissaire Hervouette chargé de l’affaire du meurtre du jeune Killiam. Un cadre qui impose sa marque dans un récit plutôt bien mené par Corbeyran au scénario qui fait le job mais qui se voit peut-être un peu contraint par une pagination étroite qui ne met pas suffisamment en avant les personnages malgré quelques seconds rôles plutôt réussit comme peut l’être cette Madame Margarita qui héberge Séraphin et son assistant. Le dessin réaliste de Michel Suro colle parfaitement au récit et donne à voir quelques belles vues d’un site et de ses environs qui invitent à une virée dans le bordelais. A suivre !

Corbeyran et Suro – Séraphin Cantarel : Avis de tempête sur Cordouan – Delcourt – 2016 – 12,50 euros

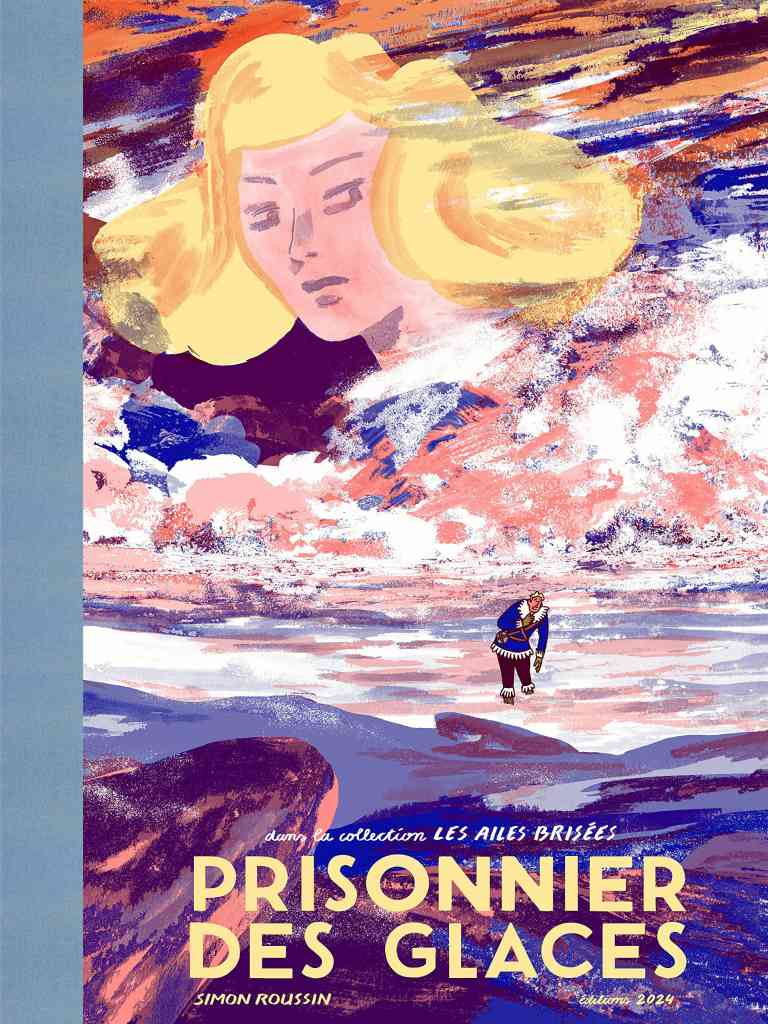

Prisonniers des glaces

Prisonniers des glaces

Un aviateur du nom de Ferdinand Pépin survole les étendues glacées du Pôle Nord à la recherche du dirigeable de Charles Robinson un aventurier porté disparu. Il le fait à la demande d’une femme, Helen, qu’il a aimé jadis et qu’il aime toujours malgré la rupture. Une femme dont l’aventurier égaré et promis à une mort certaine, n’est autre que le mari. Au cours de ce périple sans espoir, Ferdinand rédige une longue lettre à un vieil ami. Une lettre qui retrace son parcours et sa liaison impossible avec Helen dont le nom s’affiche encore en grandes lettres sur son trimoteur.

Au départ il y a ce récit court, Les ailes brisées, composé pour le numéro 7 de la revue Nyctalope, datée de début 2014. Et ce désir de ne pas raconter une histoire de l’aéropostale qui s’inscrive dans une veine classique, c’est-à-dire, une trame biographique construite autour des exploits de Saint-Exupéry, Mermoz, Guillaumet ou encore Émile Barrière. Il y a aussi sûrement ce désir, cette nécessité de travailler la forme. Dans un grand format 28.5 x 38.2 cm, ce premier volet d’une série de deux ou trois (?) albums, explore toute la largeur de la page ou de la double page dans des compositions qui étirent l’horizon. Un horizon sur lequel se perd le regard qui doit alors tenter de recomposer les textures et les matières, ébloui par les aurores boréales ou ce plafond d’étoiles qui tapissent un ciel noir capable d’afficher une pureté à couper le souffle. Au fil de son cheminement le lecteur se voit ainsi immergé sur de longues étendues polaires et placé au même niveau que Ferdinand Pépin, héros à l’accent immanquablement romantique, qui va connaitre un destin bien singulier. Sur un terrain inhospitalier, à la recherche improbable d’un explorateur perdu, notre homme composera une lettre à un ami de longue date qui l’aidera à épancher son histoire d’amour tragique avec Helen, cette femme inaccessible pour laquelle il est venu se perdre sur la banquise. Un voyage sans retour porté par un texte ciselé et subtil qui glace autant le sang que les superbes dessins polaires qui laissent entrevoir cette dualité énergie/composition du plus bel effet. Un album qui marque l’esprit une fois fermée sa dernière page, et c’est peu de le dire.

Roussin – Prisonniers des glaces – 2024 – 2016 – 28,50 euros

A suivre dans notre HeBDo # 16

- Symphonie à Bombay d’Igort (Ici même)

- Ravage de Morvan, Walter et Macutay (Glénat)

- L’Anniversaire de Kim Jong-Il de Ducoudray et Allag (Delcourt)

- The New deal de Case (Glénat)

- Androides de Péru, Geyser et Lamirand (Soleil)

- Musnet T2 de Kickliy (Dargaud)

- OSS 117 T2 de Gihef et Cuneo (Soleil)

- Châteaux Bordeaux de Corbeyran et Espé (Glénat)

- Odyssée sous contrôle de Dobbs et Perger (Ankama)

- Iroquois de Prugne (Daniel Maghen)

- Une vie de Géant de Kuhl (Jungle Kids)

- Champs d’honneur – Castillon de Gloris, Parma et Fogolin (Delcourt)

- Adivasis meurtris de Simon et Berthod (La Boîte à bulles)

- La différence invisible de Caroline et Dachez (Delcourt)

- La femme aux cartes postales de Eid et Paiment (La Pastèque)