HeBDo BD, l’actualité de la BD – Les sorties de la semaine du 7 au 13 mai 2016

Pas mal de bonnes découvertes cette semaine et c’est tant mieux ! A commencer par le récit subtil et nostalgique de Paco Roca qui nous revient après La Nueve. Dans son nouveau récit La Maison il nous parle de l’attachement à un lieu de deux frères et une sœur venus mettre de l’ordre dans la maison de leur père qui vient de mourir. La confirmation ensuite avec Loo Hui Phang qui nous offre, après L’Odeur des garçons affamés paru cette année chez Casterman un récit subtil dans Nuages et pluie. Une grande découverte ensuite avec le premier album du jeune Kévin Bazot, Tocqueville, vers un monde nouveau, adaptation libre d’un récit de l’auteur de De la Démocratie en Amérique. Autre grande découverte celle du récit, primé en Espagne de Juan Berrio, Mercredi qui s’immisce durant une journée, du réveil au coucher, dans la vie d’un quartier ordinaire peuplé de gens pas si ordinaires que ça. Et que penser de ces strips réunis pour nous par le studio Lounak, L’abominable Charles Christopher de Karl Kerschl, qui explose d’humanité et d’une belle fraîcheur ? La confirmation ensuite avec Joe Daly – qui nous offre un pavé de près de 600 pages sur la vie d’un jeune homme un peu niais dans une Amérique à la dérive – et Robinson qui, lui aussi, aime remplir ses pages et en donner beaucoup à lire pour une réflexion sur la parentalité au travers du portrait de trois quadras. Et ce n’est pas tout, découvrez le reste, il y en a pour tous !

Assis sur un canapé, un jeune homme du nom d’Eric Palmer, plutôt balaise à la barbe élancée, reçoit le coup de fil d’un ami qu’il a d’abord du mal à reconnaître. Il s’agit de Perry, un copain de virée qui lui propose de partir à la chasse au requin. Pour cela il faudra d’abord sortir le bateau de son garage, l’arrimer à un van et partir dans la direction de la mer. La pêche au requin c’est avant tout un moment entre hommes, entre hommes forts plus exactement, le type de loisir qui permet de mettre ses biceps en valeur, de surexposer sa virilité et de boire, dans l’attente que le molosse des eaux vives vienne taquiner l’hameçon, des bières entre potes, tout en bavassant sur la croupe ou la fente biblique de superbes femelles repérées lors de la dernière beuverie-défonce du week-end passé. Car l’autre face de ces mâles qui travaillent les biscotos aux détriments peut-être d’un organe plus caché qui révèle son éclat (ou pas) à la première conversation venue, réside dans l’attrait pour les soirées de beuverie ou l’alcool fort circule quasiment en intraveineuse dans les corps. Lors de ces soirées assez répétitives, ils flairent avec tout le tact possible les belles filles habillées de façon un brin sexy. Et à vrai dire il ne faut pas grand-chose pour exciter la nouille de ses fiers représentants de la beaufitude urbaine. Dans ce contexte notre bon Eric Palmer parait un brin décalé même s’il ne semble pas plus dégourdi que les autres. Adepte de la fumette qui le propulse dans des univers singuliers qui le font planer, toujours à la recherche de nouvelles expériences sensorielles, il compose avec minutie et attention son mojo (sac à champignons hallucinogènes), joue du Chubush, guitare d’inspiration mongole difficile à accorder, s’alimente de navets et d’huile de poisson, regarde de manière compulsive une série de space-opéra au décors de carton-pâte et se pose aussi pas mal de questions existentielles. Bref un jeune homme étrange mais peut-être moins prévisible que les gars qu’il côtoie. Avec certaines valeurs, une naïveté assez maladive qui le conduit à prêter de l’argent à des inconnus qui se marrent bien après coup…

Assis sur un canapé, un jeune homme du nom d’Eric Palmer, plutôt balaise à la barbe élancée, reçoit le coup de fil d’un ami qu’il a d’abord du mal à reconnaître. Il s’agit de Perry, un copain de virée qui lui propose de partir à la chasse au requin. Pour cela il faudra d’abord sortir le bateau de son garage, l’arrimer à un van et partir dans la direction de la mer. La pêche au requin c’est avant tout un moment entre hommes, entre hommes forts plus exactement, le type de loisir qui permet de mettre ses biceps en valeur, de surexposer sa virilité et de boire, dans l’attente que le molosse des eaux vives vienne taquiner l’hameçon, des bières entre potes, tout en bavassant sur la croupe ou la fente biblique de superbes femelles repérées lors de la dernière beuverie-défonce du week-end passé. Car l’autre face de ces mâles qui travaillent les biscotos aux détriments peut-être d’un organe plus caché qui révèle son éclat (ou pas) à la première conversation venue, réside dans l’attrait pour les soirées de beuverie ou l’alcool fort circule quasiment en intraveineuse dans les corps. Lors de ces soirées assez répétitives, ils flairent avec tout le tact possible les belles filles habillées de façon un brin sexy. Et à vrai dire il ne faut pas grand-chose pour exciter la nouille de ses fiers représentants de la beaufitude urbaine. Dans ce contexte notre bon Eric Palmer parait un brin décalé même s’il ne semble pas plus dégourdi que les autres. Adepte de la fumette qui le propulse dans des univers singuliers qui le font planer, toujours à la recherche de nouvelles expériences sensorielles, il compose avec minutie et attention son mojo (sac à champignons hallucinogènes), joue du Chubush, guitare d’inspiration mongole difficile à accorder, s’alimente de navets et d’huile de poisson, regarde de manière compulsive une série de space-opéra au décors de carton-pâte et se pose aussi pas mal de questions existentielles. Bref un jeune homme étrange mais peut-être moins prévisible que les gars qu’il côtoie. Avec certaines valeurs, une naïveté assez maladive qui le conduit à prêter de l’argent à des inconnus qui se marrent bien après coup…

Joe Daly, révélé par sa série Dungeon Quest, nous revient avec un superbe pavé de près de 600 pages qui se lit sans que la lassitude ne se fasse sentir. Le lecteur se trouve emporté dans le ton décalé de ce qui pourrait être une chronique sociale un peu cradingue dans laquelle les plus beaux spécimens de l’Amérique sudiste sont mis à l’honneur ou plutôt à l’index. Tout y passe ou presque, sur ce que cet échantillon de l’Amérique est capable de faire, de dire ou de transmettre comme émotion. Dans cette manière de dépeindre cette frange de la société le dessinateur isole pourtant un homme Eric Palmer qui sera un peu le contrepoint du reste des personnages qu’il rencontre. Un héros pas franchement charismatique mais qui possède pourtant une « gueule » et une alternative au propos linéaire de la virilité locale présentée ici. Joe Daly insère dans son récit des trames parallèles qui offrent du souffle au parcours d’Eric Palmer, d’une part des séquences d’un space opera déglingué, Space journ, que notre héros affectionne tout particulièrement et d’autre part ses rêves et délires colorés qui porte le récit vers le psychédélique. Une œuvre inclassable dans le pur style de Joe Daly, qui peut se voir comme une farce hilarante ou une certaine vision de l’Amérique des quartiers populaires abandonnés depuis trop longtemps…

Joe Daly – Highbone Theater – L’association – 2016 – 26 euros

La vie prend une saveur particulière lorsqu’elle est partagée avec ceux qui nous sont proches. Des moments se forgent que rien, ni le temps, ni les vicissitudes de la vie ne peuvent véritablement gommer. Et, lorsque bien après qu’ils aient été vécus, nous nous remémorons ces souvenirs, ils sont bien souvent associés à un lieu, un foyer chaleureux qui nous permet d’en redessiner les contours précis.

La vie prend une saveur particulière lorsqu’elle est partagée avec ceux qui nous sont proches. Des moments se forgent que rien, ni le temps, ni les vicissitudes de la vie ne peuvent véritablement gommer. Et, lorsque bien après qu’ils aient été vécus, nous nous remémorons ces souvenirs, ils sont bien souvent associés à un lieu, un foyer chaleureux qui nous permet d’en redessiner les contours précis.

Un homme âgé meurt et ses trois enfants se retrouvent dans la demeure familiale afin de la remettre en état juste avant de la vendre. Chaque pièce de la maison, chaque recoin du jardin conserve un souvenir qui refait alors surface dans les têtes de l’un ou de l’autre. Des moments vécus, chargés de sel, qui délivrent leurs lots d’émotions pures. José arrive le premier sur les lieux avec sa femme Silvia. La maison de son père est restée vide depuis un an et le temps a déjà fait son office. Des feuilles bloquent une porte, un volet déroulant reste fermé malgré les multiples tentatives de l’homme pour le relever, la chasse d’eau fuit et laisse des nuées d’eau se répandre sur le sol. Le jardin a aussi essuyé l’épreuve des jours, lui qui demande pourtant une attention de tous les instants. Avec sa femme, José va effectuer les premières remises en ordre dans l’attente de l’arrivée de son frère Vicente et de sa sœur Carla. Chaque espace qu’il traverse lui rappelle des moments de sa jeunesse avec ce surcroît d’émotion et cette sensation que la maison peut encore faire vibrer les cœurs…

Les histoires les plus simples sont parfois celles qui renferment le plus de charme car elles permettent de s’identifier à elles et d’en percevoir toute la profondeur. Paco Roca nous avait séduit il y a tout juste deux ans en présentant le parcours de la Nueve, cette unité espagnole entrée la première dans le Paris libéré. Il nous revient avec un projet plus intime, qui donne à voir la capacité du dessinateur à faire vivre ses moments où il ne se passe presque rien. Dans la maison, les trois héros principaux se souviennent avec nostalgie des moments passés autour de cette résidence éloignée de la ville dans laquelle ils ont vécus avec leur père des moments magiques d’apprentissage et d’initiation. Le lieu vide depuis la mort du père a subit les épreuves d’un temps pourtant court. Il oblige en tout cas José, Carla et Vicente à redonner l’aspect initial à cette demeure au charme un brin passé. Composé sous un format à l’italienne qui le sert dans la présentation des cadres et qui permet une composition graphique originale, La maison s’impose comme un grand moment de lecture.

Paco Roca – La Maison – Delcourt – 2016 – 16,95 euros

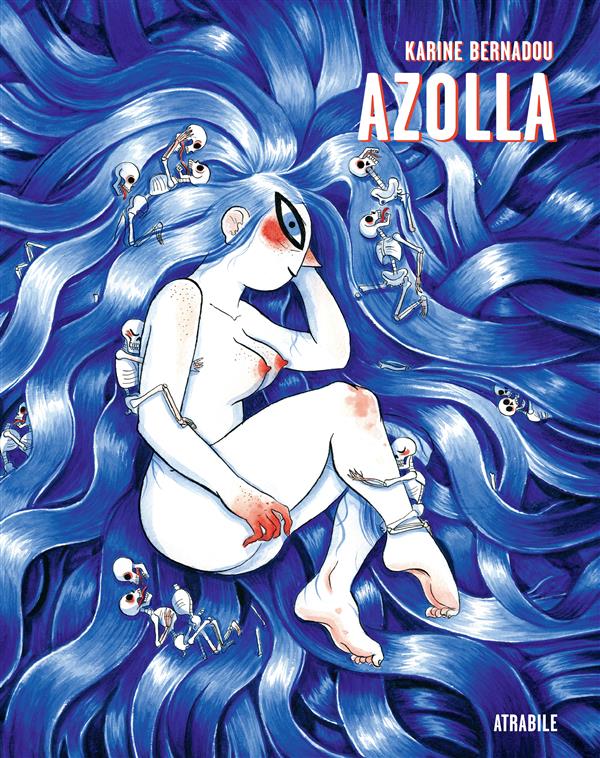

Le sourire épanoui que donne à voir la belle Azolla suffit sans peine à dire que la jeune femme vit un parfait bonheur auprès de l’homme qui fait battre son cœur. Chasseur il part le matin avec sa carabine pour remplir sa besace et, à son retour, elle l’attend avec amour pour lui offrir un baiser avant de se mettre à préparer le repas. Le couple vit dans une forêt isolée et à vrai dire ils n’ont pas besoin des autres tant la fusion qui s’opère de leurs deux êtres se passe sans problème de tout élément extérieur. Pourtant, un jour a priori comme les autres, et sans qu’elle ne le sente venir, Azolla attend son homme plus qu’à l’accoutumée. Les heures passent et elle ne l’entend toujours pas frapper à la porte. L’inquiétude monte crescendo et, lorsque la nuit fait son apparition et qu’elle se résout à se coucher, c’est à lui qu’elle pense. Alors qu’elle parvient malgré tout à s’endormir des rêves étranges germent dans ses songes…

Le sourire épanoui que donne à voir la belle Azolla suffit sans peine à dire que la jeune femme vit un parfait bonheur auprès de l’homme qui fait battre son cœur. Chasseur il part le matin avec sa carabine pour remplir sa besace et, à son retour, elle l’attend avec amour pour lui offrir un baiser avant de se mettre à préparer le repas. Le couple vit dans une forêt isolée et à vrai dire ils n’ont pas besoin des autres tant la fusion qui s’opère de leurs deux êtres se passe sans problème de tout élément extérieur. Pourtant, un jour a priori comme les autres, et sans qu’elle ne le sente venir, Azolla attend son homme plus qu’à l’accoutumée. Les heures passent et elle ne l’entend toujours pas frapper à la porte. L’inquiétude monte crescendo et, lorsque la nuit fait son apparition et qu’elle se résout à se coucher, c’est à lui qu’elle pense. Alors qu’elle parvient malgré tout à s’endormir des rêves étranges germent dans ses songes…

Azolla est un récit qui se passe de mots tant le dessin, réalisé à l’aquarelle, se fait expressif. Ça tombe bien car son autrice n’a pas éprouvé le besoin d’en mettre. Avec ce récit, Karine Bernadou parvient à suggérer toute une palette d’émotions (peur, amour, crainte, joie…) tout en laissant planer pas mal d’incertitude sur les tenants et les aboutissements de ce qui se trame. Les rêves se conjuguent à la réalité au point que les deux fusionnent dans une beauté du dessin qui captive et interroge. C’est en s’y immergeant avec ses acquis, ses croyances et son imaginaire que le lecteur pourra le mieux profiter de cette histoire qui s’affranchit de tout rationalisme pour libérer son suc. Une expérience de lecture pour un album à la superbe plastique !

Karine Bernadou – Azolla – Atrabile – 2016 – 23,50 euros

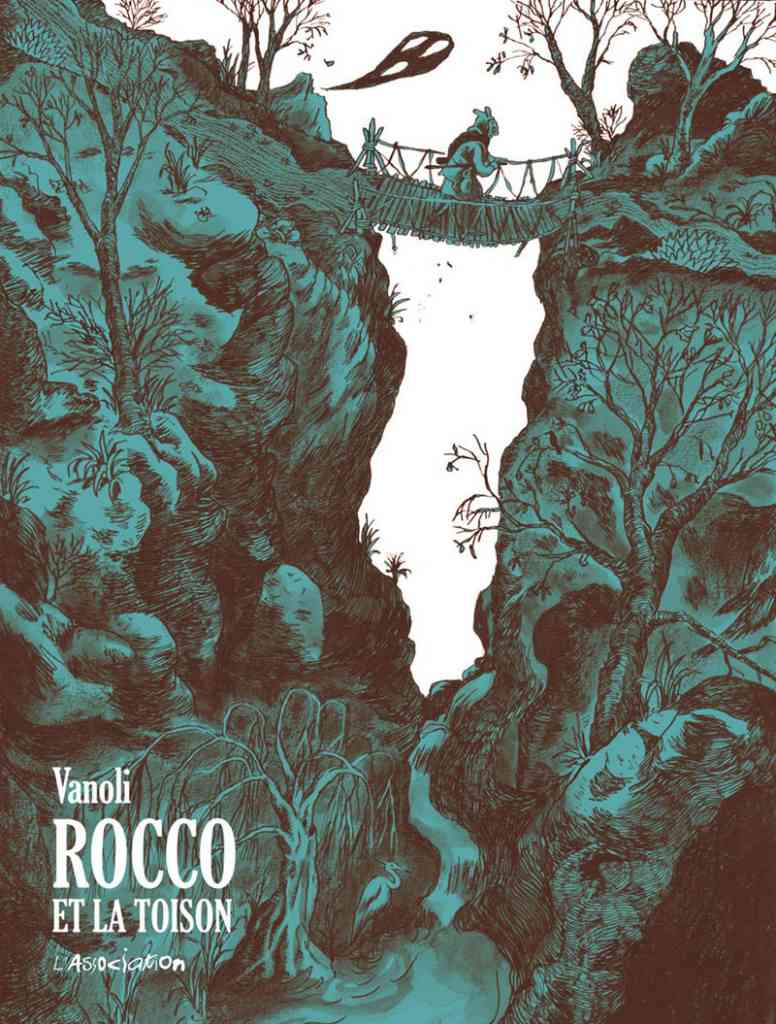

Comme chacun sait le Moyen-Age était une culture de l’oral et dans les villages les plus reculés de France et de Navarre, les voyageurs de passage, les troubadours et autres raconteurs d’histoire étaient souvent accueillis avec les honneurs dus aux récits qu’ils pouvaient transmettre. Rocco vient de finir honorablement ses études de conteur et pour mettre en pratique tout son apprentissage, il se décide à parcourir les chemins pour que toute la théorie acquise puisse donner lieu à une mise en pratique sur le terrain auprès d’hommes et de femmes qu’il espère captiver. Le moment choisi n’est pourtant pas le plus favorable car dans la région la peste se rapproche dangereusement des villes et des villages et cause des morts par milliers. Cela ne refroidit pourtant pas notre jeune homme qui s’engage sur les chemins sinueux d’un pays de plus en plus recouvert du manteau de la Peste noire…

Comme chacun sait le Moyen-Age était une culture de l’oral et dans les villages les plus reculés de France et de Navarre, les voyageurs de passage, les troubadours et autres raconteurs d’histoire étaient souvent accueillis avec les honneurs dus aux récits qu’ils pouvaient transmettre. Rocco vient de finir honorablement ses études de conteur et pour mettre en pratique tout son apprentissage, il se décide à parcourir les chemins pour que toute la théorie acquise puisse donner lieu à une mise en pratique sur le terrain auprès d’hommes et de femmes qu’il espère captiver. Le moment choisi n’est pourtant pas le plus favorable car dans la région la peste se rapproche dangereusement des villes et des villages et cause des morts par milliers. Cela ne refroidit pourtant pas notre jeune homme qui s’engage sur les chemins sinueux d’un pays de plus en plus recouvert du manteau de la Peste noire…

Vanoli reste l’un des auteurs les plus créatifs de sa génération en recherche permanente de nouvelles formes narratives et graphiques. Avec Rocco et la toison il réalise un récit sans case construit sur des pleines pages qui suivent les chemins pris par notre jeune héros. Chaque planche développe une ou plusieurs scènes, ne remettant ainsi pas en cause le séquencement propre à la BD mais revisitant la forme avec une pertinence réelle. Un peu comme une tapisserie de Bayeux moderne dans laquelle nous suivons non pas le parcours de Guillaume le Conquérant, d’Harold Godwinson et d’Édouard mais celui, plus modeste, de Rocco. L’inconscience de la jeunesse pousse notre héros dans l’antre de villes infestées dans lesquelles il espère encore trouver un public où il fera des rencontres très « formatrices ». Si l’histoire est fluide, bourrée d’humour et instaure même une relation avec le lecteur, il faut savoir lire ce qui se passe en dehors du chemin tracé qui traverse la page. Les bas-côtés regorgent en effet de mini-scènes édifiantes qui densifient le récit central. Une composition admirable pour un Vanoli au sommet de son Art.

Vanoli – Rocco et la toison – L’Association – 2016 – 18 euros

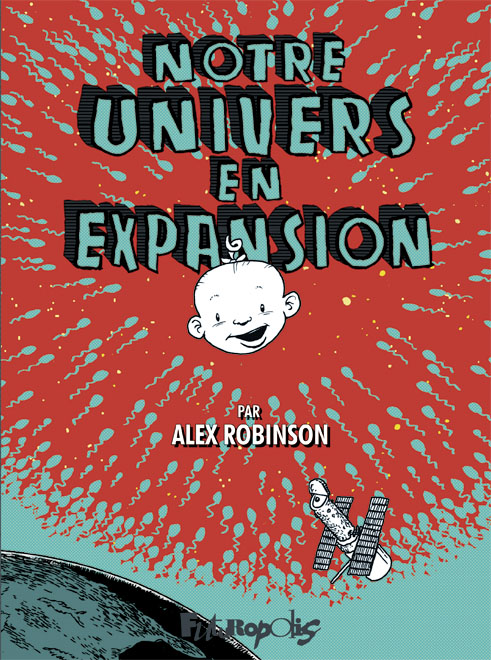

Après bien des débats de spécialistes le monde scientifique s’accorde à dire que notre univers est bel et bien en expansion remettant en cause certaines théories du Big Crunch. L’univers est donc infini et il l’est de plus en plus. Mais ce qui nous occupe est bien ailleurs dans une toute autre échelle, celle des relations qui unissent trois amis quadragénaires dans le New York actuel. Trois hommes qui se connaissent depuis un certain temps et qui expriment, chacun à leur façon, leurs difficultés à entrer dans le monde adulte et dans les responsabilités de la parentalité. Scotty a déjà franchi le pas et semble assumer son nouveau statut en relativisant pas mal sur les difficultés à concilier vie de famille et relation avec ses amis. Billy vit quant à lui avec son amie depuis un certain temps déjà et sait que sa compagne souhaite devenir mère. Une situation que Billy a encore du mal à concevoir et dont il a secrètement peur. Brownie enfin vit seul et tente de rencontrer des femmes avec lesquelles il pourrait construire quelque chose mais, en tant que geek affirmé et assumé, ce n’est pas si simple… Les trois se retrouvent régulièrement pour jouer sur un terrain de mini kickball, une pratique qui tient du baseball, avant d’aller siffler une bière ou deux dans un bistro du coin et de parler de leur vie respectives, de leur crainte en l’avenir, des femmes et de plein d’autres choses encore. Trois hommes qui éprouvent certaines difficultés à sortir de l’insouciance de l’adolescence pour basculer définitivement dans leur rôle d’homme adulte.

Après bien des débats de spécialistes le monde scientifique s’accorde à dire que notre univers est bel et bien en expansion remettant en cause certaines théories du Big Crunch. L’univers est donc infini et il l’est de plus en plus. Mais ce qui nous occupe est bien ailleurs dans une toute autre échelle, celle des relations qui unissent trois amis quadragénaires dans le New York actuel. Trois hommes qui se connaissent depuis un certain temps et qui expriment, chacun à leur façon, leurs difficultés à entrer dans le monde adulte et dans les responsabilités de la parentalité. Scotty a déjà franchi le pas et semble assumer son nouveau statut en relativisant pas mal sur les difficultés à concilier vie de famille et relation avec ses amis. Billy vit quant à lui avec son amie depuis un certain temps déjà et sait que sa compagne souhaite devenir mère. Une situation que Billy a encore du mal à concevoir et dont il a secrètement peur. Brownie enfin vit seul et tente de rencontrer des femmes avec lesquelles il pourrait construire quelque chose mais, en tant que geek affirmé et assumé, ce n’est pas si simple… Les trois se retrouvent régulièrement pour jouer sur un terrain de mini kickball, une pratique qui tient du baseball, avant d’aller siffler une bière ou deux dans un bistro du coin et de parler de leur vie respectives, de leur crainte en l’avenir, des femmes et de plein d’autres choses encore. Trois hommes qui éprouvent certaines difficultés à sortir de l’insouciance de l’adolescence pour basculer définitivement dans leur rôle d’homme adulte.

Dans un récit qui prend le temps de se construire Alex Robinson décortique pour nous, dans une étude de mœurs détonante qui parlera peut-être à pas mal d’hommes (mais pas que) qui ont déjà basculés dans la parentalité, les questionnements naturels qui parcourent l’homo erectus qui voit son mode de vie prendre un sérieux virage. Si le sujet de la parentalité reste au centre de l’album, l’auteur de De mal en pis fait véritablement vivre ses personnages en se donnant le temps de décrire leur psychologie, leur rapport à l’autre, leur vision du couple, leur peur de devenir père et les tensions qui peuvent aussi voir le jour entre les trois potes lorsque l’un sombre dans l’adultère. Les trois destins se complètent pour donner une photographie assez réaliste de la vie de l’homme arrivé entre deux-âge, avec ses forces et ses faiblesses, et qui se voit perturbé dans ses habitudes. La palette d’émotions par laquelle nous passons à la lecture de cet album prouve sans peine que Robinson parvient à son but. Une nouvelle mode, après les récents En quarantaine de Joe Ollmann ou Nouvelles du front d’un père moderne de Mike Dawson veut que l’on s’attache à cerner la personnalité de l’homme moderne. A vrai dire sur le papier cela pourrait ne pas faire très sexy mais la manière dont Robinson mène son récit fait que l’on s’y laisse prendre de la première à la dernière planche. Un album marquant.

Alex Robinson – Notre Univers en expansion – Futuropolis – 2016 – 28 euros

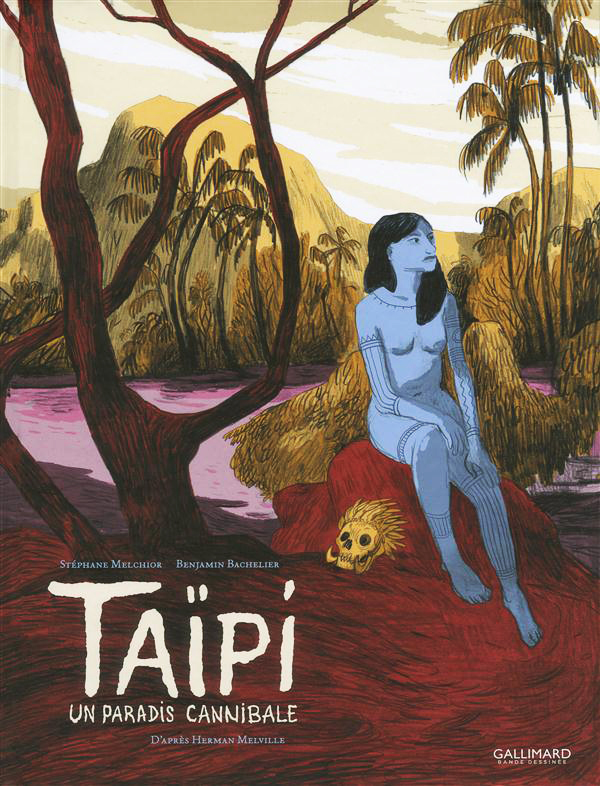

Engagés sur un baleinier en partance pour le Pacifique Sud deux jeunes hommes, Tom et Toby, décident de prendre la tangente lorsqu’ils débarquent enfin sur les Iles Marquises. Avec quelques provisions dans la besace nos deux amis s’engagent dans la forêt trapue de l’île sur laquelle ils ont débarqués avec cette idée de monter vers son point culminant et apercevoir toute la beauté du Pacifique et goûter à cet esprit de liberté. Mais, ils se souviennent des mots d’un marin sur la barque qui les a déposés sur une plage de l’île quelques heures plus tôt. Dans ces forêts luxuriantes vit un peuple cannibale et plusieurs imprudents ne sont jamais revenus de leurs griffes par le passé. La vigilance est donc de mise. Mais sur un territoire que les deux hommes ne connaissent pas, ils s’exposent à des rencontres fortuites…

Engagés sur un baleinier en partance pour le Pacifique Sud deux jeunes hommes, Tom et Toby, décident de prendre la tangente lorsqu’ils débarquent enfin sur les Iles Marquises. Avec quelques provisions dans la besace nos deux amis s’engagent dans la forêt trapue de l’île sur laquelle ils ont débarqués avec cette idée de monter vers son point culminant et apercevoir toute la beauté du Pacifique et goûter à cet esprit de liberté. Mais, ils se souviennent des mots d’un marin sur la barque qui les a déposés sur une plage de l’île quelques heures plus tôt. Dans ces forêts luxuriantes vit un peuple cannibale et plusieurs imprudents ne sont jamais revenus de leurs griffes par le passé. La vigilance est donc de mise. Mais sur un territoire que les deux hommes ne connaissent pas, ils s’exposent à des rencontres fortuites…

Scénariste réputé pour ses adaptations littéraires, Gatsby le Magnifique avec (déjà) Benjamin Bachelier au dessin et Les Royaumes du nord en collaboration avec Clément Oubrerie, Stéphane Melchior s’immisce avec Taïpi dans l’univers d’Herman Melville. Si ce récit, qui fut le premier publié par l’auteur américain, est moins connu que Moby Dick qui le révélera aux yeux du monde, il fait référence lui aussi à l’aventure pure. Tiré d’une expérience vécue par Melvile avant qu’il n’écrive les récits d’Ismaël, d’Achab et de Queequeg, le texte narre une expérience d’immersion pas forcément voulue au sein d’une tribu connue pour être cannibale, les Taïpis. Melchior et Bachelier disent beaucoup dans le sous-titre de cet album « Un paradis cannibale », car en effet Toby (Tobi) et Tom (Tomo), une fois tombés entre les mains de ce peuple indigène, se trouveront pris entre paradis et enfer. Le paradis c’est la vie au milieu d’une nature luxuriante entouré de vahinés charmantes qui s’exposent dans toute leur nudité. L’enfer, c’est cette fâcheuse attirance du peuple Taïpi pour la chair ferme de leurs semblables qui fait de nos deux héros des cibles privilégiées de leurs futurs banquets. Le scénario particulièrement fluide pose le regard des deux hommes sur le peuple premiers qu’ils viennent d’intégrer, mettant en avant la relation à l’autre, la soif de découvrir ses mœurs et ses coutumes mais aussi les craintes naturelles qui surgissent d’une telle rencontre. Le dessin au trait vif et la palette de couleurs employée, qui, à l’image de la couverture de l’album mélange les tons et les lumières se font parfaitement immersives. Un album maîtrisé d’une grande subtilité.

Melchior et Bachelier – Taïpi – Gallimard BD – 2016 – 20,90 euros

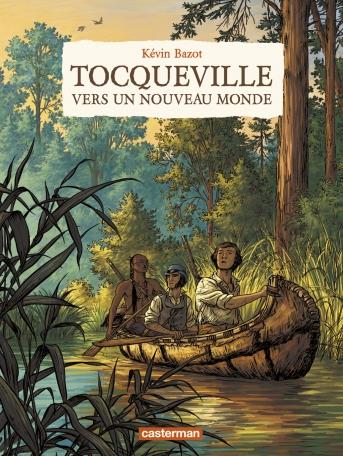

Eté 1831, dans les rues de New York deux jeunes hommes traversent les rues en courant. Ils ont rendez-vous avec la nature sauvage de l’Amérique. Une Amérique en pleine mutation et enfin stabilisée après la proclamation de son indépendance quelques années auparavant. Ils embarquent dans une calèche en direction de l’ouest et constatent très vite qu’à leur grand désarroi, il sera « plus difficile qu’on ne croit de rencontrer aujourd’hui le désert ». Au fil du voyage et des miles avalés sur des routes tracées à travers les anciennes forêts dont il ne subsiste plus grand-chose, Alexis de Tocqueville et son ami Gustave de Beaumont prennent conscience de la difficulté de la tâche au point qu’ils se demandent même s’ils ne sont pas les derniers qui pourront entrer en contact avec les peuples indiens préservés…

Eté 1831, dans les rues de New York deux jeunes hommes traversent les rues en courant. Ils ont rendez-vous avec la nature sauvage de l’Amérique. Une Amérique en pleine mutation et enfin stabilisée après la proclamation de son indépendance quelques années auparavant. Ils embarquent dans une calèche en direction de l’ouest et constatent très vite qu’à leur grand désarroi, il sera « plus difficile qu’on ne croit de rencontrer aujourd’hui le désert ». Au fil du voyage et des miles avalés sur des routes tracées à travers les anciennes forêts dont il ne subsiste plus grand-chose, Alexis de Tocqueville et son ami Gustave de Beaumont prennent conscience de la difficulté de la tâche au point qu’ils se demandent même s’ils ne sont pas les derniers qui pourront entrer en contact avec les peuples indiens préservés…

Alexis de Tocqueville avait peut-être besoin de s’immerger dans cette Amérique en construction pour en percevoir toutes les mutations en cours et notamment pour conduire cette étude sociologique avant l’heure qu’il mena autour des mœurs des indigènes, de leur acculturation progressive et de la nature des relations qu’ils entretenaient avec les populations américaines. Dans Quinze jours dans le désert que l’auteur écrira après une virée dans le Michigan profond entreprise avec son ami Gustave de Beaumont, il s’évertue à pousser son chemin le plus loin possible dans les forêts épaisses du nord pour aller côtoyer les Chippewa, une tribu en partie changeante qui conserve un pied dans les traditions tout en se frottant à la société nouvelle des villes construites par les migrants américains. Kévin Bazot retranscrit cette épopée avec une grande maitrise narrative en partant du récit de voyage qu’Alexis de Tocqueville rédigea sur le steamboat The Superior le 1er août 1831 à son retour du périple débuté une dizaine de jours auparavant. Là où le jeune auteur réussit parfaitement l’exercice c’est dans la manière dont il transpose un récit narratif construit sur les souvenirs de ce voyage récent en une épopée vivante et dialoguée qui reprend les grands questionnements de l’auteur de la Démocratie en Amérique. Si la transposition narrative fait mouche, le dessin quant à lui possède une vraie touche, une vraie personnalité qui nous transporte dans cette époque en mutation si bien dépeinte par Tocqueville. Le soin apporté à chaque détail aussi bien dans la représentation des villes et bourgades traversées, que dans la nature sauvage et luxuriante des forêts encore préservées force le respect surtout si l’on considère qu’il s’agit là d’un premier album. Chapeau bas et on en redemande !

Kévin Bazot – Tocqueville vers un Nouveau Monde – Casterman – 2016 – 18 euros

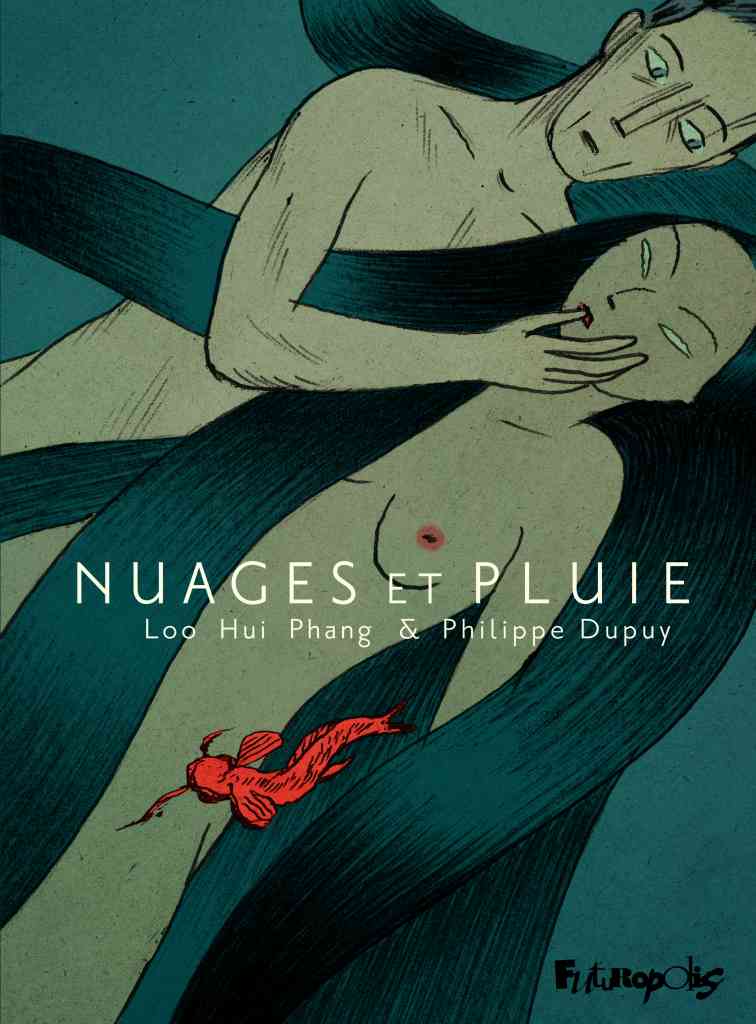

Après Les Enfants pâles et L’art du chevalement, Loo Hui Phang et Philippe Dupuy proposent un nouveau récit qui vient enrichir leurs précédentes collaborations. L’univers développé par la scénariste sur chaque récit flirte avec l’intime de ses héros et se teinte d’un fantastique et d’un onirisme savamment distillé qui navigue entre réalité et rêve éveillé. Nuages et pluie ne déroge pas à la règle, soutenu par un dessin qui se fait intriguant au fil des planches. Avec une écriture toujours aussi soignée, la scénariste explore le destin d’un homme, Werner, meurtri dans sa chair et dans son âme par l’horreur d’une guerre (1914/1918) qui a tout emporté, et notamment, pour notre héros, la vie de son frère de sang qui s’est sacrifié pour lui sauver la vie. De cet épisode sur le champ de bataille, sur le no man’s land sacrificiel d’une génération à jamais perdue, Werner garde la trace de cette balle qui a dévasté son ami avant de venir lui érafler le torse pour que l’homme se souvienne. Werner ne pouvait plus vivre dans cette Allemagne qui conserve les traces des meurtrissures passées et se résout à partir au loin. Certains lui ont venté cette Indochine où tout est possible. Notre homme s’y rendra avec l’idée de construire une nouvelle vie, et de fait, rendre un hommage tout personnel à son ami qui l’accompagne encore dans ses pensées. Il constate alors que ce pays ne lui ouvre pas les bras en grand, car, même loin de cette Europe brisée, l’homme garde les traces de ses origines. Il partira sur les routes pour échouer dans une ville de rien perdue en plein Laos, où il trouvera un job dans une immense manufacture qui produit d’étranges objets. Là il fera la rencontre de la fille du patron de cette usine tentaculaire. Une jeune fille à la beauté troublante qui ne peut vivre le jour et qui ne sort que pour arpenter les jardins de la propriété à la nuit tombée. Début d’une reconstruction, d’une délivrance ou d’une perte ?

Après Les Enfants pâles et L’art du chevalement, Loo Hui Phang et Philippe Dupuy proposent un nouveau récit qui vient enrichir leurs précédentes collaborations. L’univers développé par la scénariste sur chaque récit flirte avec l’intime de ses héros et se teinte d’un fantastique et d’un onirisme savamment distillé qui navigue entre réalité et rêve éveillé. Nuages et pluie ne déroge pas à la règle, soutenu par un dessin qui se fait intriguant au fil des planches. Avec une écriture toujours aussi soignée, la scénariste explore le destin d’un homme, Werner, meurtri dans sa chair et dans son âme par l’horreur d’une guerre (1914/1918) qui a tout emporté, et notamment, pour notre héros, la vie de son frère de sang qui s’est sacrifié pour lui sauver la vie. De cet épisode sur le champ de bataille, sur le no man’s land sacrificiel d’une génération à jamais perdue, Werner garde la trace de cette balle qui a dévasté son ami avant de venir lui érafler le torse pour que l’homme se souvienne. Werner ne pouvait plus vivre dans cette Allemagne qui conserve les traces des meurtrissures passées et se résout à partir au loin. Certains lui ont venté cette Indochine où tout est possible. Notre homme s’y rendra avec l’idée de construire une nouvelle vie, et de fait, rendre un hommage tout personnel à son ami qui l’accompagne encore dans ses pensées. Il constate alors que ce pays ne lui ouvre pas les bras en grand, car, même loin de cette Europe brisée, l’homme garde les traces de ses origines. Il partira sur les routes pour échouer dans une ville de rien perdue en plein Laos, où il trouvera un job dans une immense manufacture qui produit d’étranges objets. Là il fera la rencontre de la fille du patron de cette usine tentaculaire. Une jeune fille à la beauté troublante qui ne peut vivre le jour et qui ne sort que pour arpenter les jardins de la propriété à la nuit tombée. Début d’une reconstruction, d’une délivrance ou d’une perte ?

Loo Hui Phang & Philippe Dupuy – Nuages et Pluie – Futuropolis – 2016 – 21,50 euros

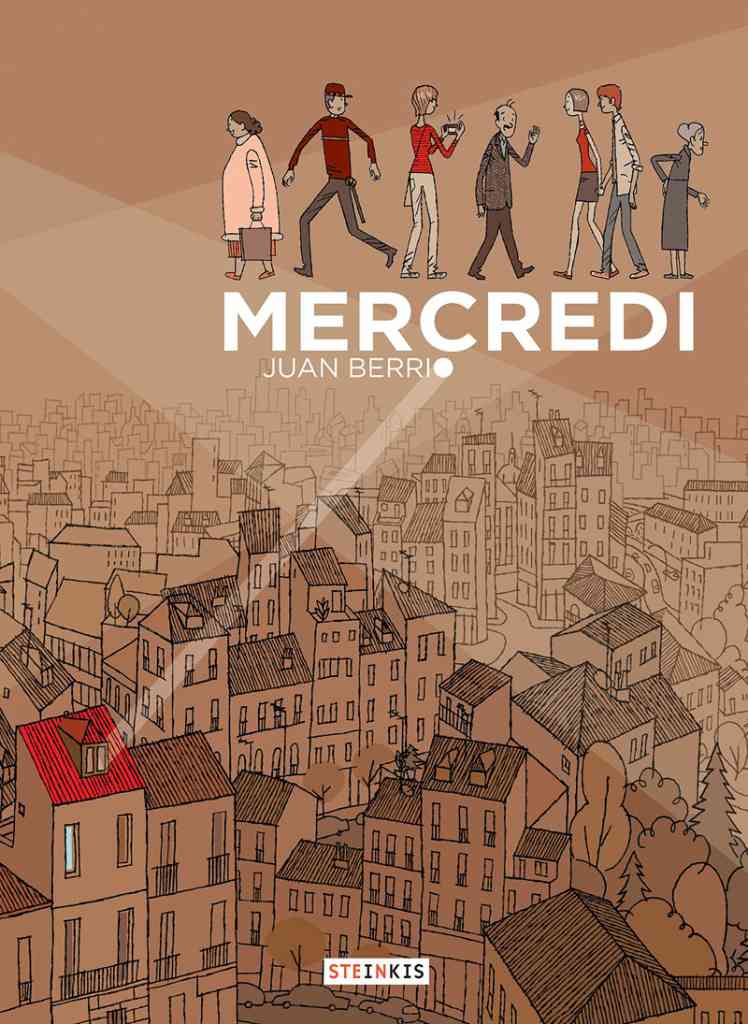

On pourrait se croire dans un récit de Pascal Rabaté, avec cette impression que rien ne se passe alors que tout est dit. On pourrait aussi penser se retrouver dans un sketch de Raymond Devos construit sur l’absurde ou sur le quiproquo de certaines situations. Juan Berrio conjugue ces deux talents, celui de donner une dimension insoupçonnée à tous nos gestes du quotidien, y compris les plus insignifiants, et celui de tisser des histoires teintées d’un côté très « Jacques Tati », lumineuses, légères et gaguesques. Avec Mercredi il s’immisce dans le quotidien de personnes qui vivent dans un même quartier et les suit tout au long de la journée du réveil douloureux, à plus d’un titre, au petit matin, jusqu’au soir sensé être réparateur. Des héros du quotidien, insignifiants pour beaucoup mais qui possèdent suffisamment d’habitudes ou de tics pour devenir très vite dignes d’intérêt. Les mini-scénettes insérées dans l’histoire principale qui sont proposées par Juan Berrio frôlent souvent le génie, comme ce moment, dans un jardin public où trois couples, à trois âges de la vie, s’observent en pensant ce que peut bien être la vie de l’autre, avec respect ou envie. Autre scène superbe dans sa conception celle d’un vol de sac dans un jardin public qui conduit la victime à « emprunter » un skateboard à un enfant qui passe et qui, après une interrogation légitime, souhaite poursuivre celui qui lui a voler sa planche et « emprunte » à son tour un vélo à une jeune femme créant une chaîne sans fin et une course poursuite effrénée dans la ville où chaque voleur poursuit son voleur. Des moments légers se conjuguent avec d’autres emplis d’une émotion pure avec cette idée permanente que de nos petits riens peuvent naître des aventures échevelées dans un quotidien à priori sans relief. Un récit optimiste qui nous pousse à regarder chaque moment de vie différemment. Un album primé en Espagne par le Prix FNAC du roman graphique lors de sa sortie. A lire à tout moment mais surtout les jours de spleen !

On pourrait se croire dans un récit de Pascal Rabaté, avec cette impression que rien ne se passe alors que tout est dit. On pourrait aussi penser se retrouver dans un sketch de Raymond Devos construit sur l’absurde ou sur le quiproquo de certaines situations. Juan Berrio conjugue ces deux talents, celui de donner une dimension insoupçonnée à tous nos gestes du quotidien, y compris les plus insignifiants, et celui de tisser des histoires teintées d’un côté très « Jacques Tati », lumineuses, légères et gaguesques. Avec Mercredi il s’immisce dans le quotidien de personnes qui vivent dans un même quartier et les suit tout au long de la journée du réveil douloureux, à plus d’un titre, au petit matin, jusqu’au soir sensé être réparateur. Des héros du quotidien, insignifiants pour beaucoup mais qui possèdent suffisamment d’habitudes ou de tics pour devenir très vite dignes d’intérêt. Les mini-scénettes insérées dans l’histoire principale qui sont proposées par Juan Berrio frôlent souvent le génie, comme ce moment, dans un jardin public où trois couples, à trois âges de la vie, s’observent en pensant ce que peut bien être la vie de l’autre, avec respect ou envie. Autre scène superbe dans sa conception celle d’un vol de sac dans un jardin public qui conduit la victime à « emprunter » un skateboard à un enfant qui passe et qui, après une interrogation légitime, souhaite poursuivre celui qui lui a voler sa planche et « emprunte » à son tour un vélo à une jeune femme créant une chaîne sans fin et une course poursuite effrénée dans la ville où chaque voleur poursuit son voleur. Des moments légers se conjuguent avec d’autres emplis d’une émotion pure avec cette idée permanente que de nos petits riens peuvent naître des aventures échevelées dans un quotidien à priori sans relief. Un récit optimiste qui nous pousse à regarder chaque moment de vie différemment. Un album primé en Espagne par le Prix FNAC du roman graphique lors de sa sortie. A lire à tout moment mais surtout les jours de spleen !

Juan Berrio – Mercredi – Steinkis – 2016 – 15 euros

Un album au format à l’italienne pour accompagner les aventures d’un petit yéti perdu dans une forêt humide où prolifèrent les animaux en tout genre dotés, chose étrange, de parole. Dans ce lieu luxuriant veillent un esprit haut perché dans les montagnes qui surplombe sapins et arbres tentaculaires dont l’âge est aussi vieux que la nuit des temps. Cet esprit qui prend l’apparence d’un lion craint que le devenir de la forêt, qui repose sur un équilibre sain mais précaire, ne soit menacé par un Roi ambitieux qui voudrait étendre son Royaume au-delà de la ville qui s’élève tout en contrebas. Notre bon yéti se verra confié la mission de sauver faune et flore de l’appétit vorace du plus haut représentant des hommes…

Un album au format à l’italienne pour accompagner les aventures d’un petit yéti perdu dans une forêt humide où prolifèrent les animaux en tout genre dotés, chose étrange, de parole. Dans ce lieu luxuriant veillent un esprit haut perché dans les montagnes qui surplombe sapins et arbres tentaculaires dont l’âge est aussi vieux que la nuit des temps. Cet esprit qui prend l’apparence d’un lion craint que le devenir de la forêt, qui repose sur un équilibre sain mais précaire, ne soit menacé par un Roi ambitieux qui voudrait étendre son Royaume au-delà de la ville qui s’élève tout en contrebas. Notre bon yéti se verra confié la mission de sauver faune et flore de l’appétit vorace du plus haut représentant des hommes…

Construit sous forme de strips courts mais particulièrement incisifs, L’abominable Charles Christopher retrace le parcours d’un jeune yéti qui vient de débarquer dans la labyrinthique forêt qui se densifie en contrebas de la montagne d’où il semble venir. Tombé du nid il se verra offert une mission : sauver la forêt et toutes les espèces qui la peuplent. Des animaux qui composent une société organisée où chacun joue son rôle. L’humour reste omniprésent tout au long de ce recueil qui se teinte pourtant par cette mission confiée d’un volet plus sombre et plus sérieux. Karl Kerschl livre un dessin d’une grande expressivité et d’une réelle densité un peu à contre-courant de ce type de récit. Chaque personnage-animal campe avec réussite un personnage humain type dont il expose les travers avec délectation. Un album génial, d’une grande force d’attraction !

Karl Kerschl – L’abominable Charles Christopher – Lounak – 2016 – 19,95 euros

Dans un Paris médiéval qui regorge en son cœur, et notamment sur son Ile de la Cité, de toute une faune de menus gredins affamés et prêts à tout pour détrousser celui qui s’aventure au dehors à la nuit tombée, règne un homme masqué à la force surhumaine qui dit détenir du divin le droit de rendre justice. Entendons par là le droit de tuer celui qui a tué avant. Il possède ce qu’il nomme lui-même un Don, une capacité qui le rend invincible et qui lui permet de redresser les tords à l’heure et au lieu choisis par lui. Tout le monde connait cet homme, que l’on nomme Le Bourreau, et ce bien au-delà de l’esplanade de Notre-Dame, la cathédrale qui reconfigure Paris et attire à elle bohémiens, voleurs et autres mendiants. En ce jour funeste notre bon samaritain règle le sort d’un homme ayant tué une femme de la petite noblesse parisienne. L’homme du nom de Jehan Martin est exécuté selon le rituel de nuit au pied du gibet. Tout aurait pu s’arrêter là mais il semblerait qu’un autre tueur est pris part à l’exécution de la noble-femme. Il se nomme Thomas Martin, sûrement le frère du premier, c’est probable et il sera exécuté à son tour le lendemain en plein jour. Mais en ce monde terrible l’envoyé du divin peut aussi commettre des erreurs et voir ses plans mis à mal par une intervention extérieure des plus troublantes…

Dans un Paris médiéval qui regorge en son cœur, et notamment sur son Ile de la Cité, de toute une faune de menus gredins affamés et prêts à tout pour détrousser celui qui s’aventure au dehors à la nuit tombée, règne un homme masqué à la force surhumaine qui dit détenir du divin le droit de rendre justice. Entendons par là le droit de tuer celui qui a tué avant. Il possède ce qu’il nomme lui-même un Don, une capacité qui le rend invincible et qui lui permet de redresser les tords à l’heure et au lieu choisis par lui. Tout le monde connait cet homme, que l’on nomme Le Bourreau, et ce bien au-delà de l’esplanade de Notre-Dame, la cathédrale qui reconfigure Paris et attire à elle bohémiens, voleurs et autres mendiants. En ce jour funeste notre bon samaritain règle le sort d’un homme ayant tué une femme de la petite noblesse parisienne. L’homme du nom de Jehan Martin est exécuté selon le rituel de nuit au pied du gibet. Tout aurait pu s’arrêter là mais il semblerait qu’un autre tueur est pris part à l’exécution de la noble-femme. Il se nomme Thomas Martin, sûrement le frère du premier, c’est probable et il sera exécuté à son tour le lendemain en plein jour. Mais en ce monde terrible l’envoyé du divin peut aussi commettre des erreurs et voir ses plans mis à mal par une intervention extérieure des plus troublantes…

Le Bourreau c’est avant tout un Paris médiéval superbement reconstitué tant dans sa verticalité que dans ses travées et ruelles sombres et malodorantes. Une ville marquée par une pauvreté galopante, et par cette idée que les plus riches, défendus par un Parlement de Paris qui entend d’abord se protéger et servir ses intérêts, jouissent d’une protection et d’une justice bien différente de la leur. Dans ce contexte le Bourreau, bras armé des puissants, s’il est craint de tous, et haït comme il se doit. Le scénario, construit pour ce premier tome sur la présentation du contexte et sur l’origine du Don de son personnage central, développe plusieurs niveaux d’intrigues qui donnent de la matière au récit. Le sous-titre de ce premier opus pose même une question cruciale Justice divine, remettant en cause, pourquoi pas, la nature de notre Bourreau qui, même s’il dit exécuter les ordres du divin ne possède peut-être pas la licence qui va avec. D’un point de vue graphique, l’album est d’une densité incroyable s’attachant aux infimes détails qui nourrissent l’ambiance et facilite notre immersion. Le casting impressionnant de cette nouvelle série Mathieu Gabella au scénario, Julien Carette au dessin, tous deux assistés de Virginie Augustin au story, Jérôme Benoit aux décors, Jean-Baptiste Hostache aux couleurs et Jean Bastide à la couverture (qui revient au cadre qu’il avait développé dans l’adaptation de Notre Dame de Paris chez Glénat) prouvent que l’éditeur mise gros sur ce projet. Pour le moment on ne peut que constater que le travail est bien réalisé et qu’il laisse même entrevoir un déroulé des plus alléchants. Une série à suivre !

Gabella & Carette – Le Bourreau T1 : Justice divine ? – Delcourt – 2016 – 14,95 euros