Si l’on peut aujourd’hui parfois s’interroger sur ‘la sagesse et le détachement’ pourtant sensés définir nos philosophes contemporains, la période de la Renaissance a beaucoup apporté à la philosophie en permettant de mettre l’homme au centre de la réflexion. Au programme : émancipation de la pensée du dogme, révolution culturelle et artistique, bouillonnement intellectuel et créatif !

Les philosophes à l’époque de la Renaissance sont nombreux, vous en connaissez sûrement plusieurs comme les français François Rabelais (Pantagruel, Gargantua) et Michel de Montaigne ou encore l’italien Niccolò Machiavelli (le bien nommé Machiavel), le néerlandais Érasme, l’allemand Johannes Kepler, le suisse Paracelse, l’espagnol Miguel Serveto (Michel Servet), et d’autres peut-être un peu moins connus mais aussi d’importance : Giordano Bruno, Francis Bacon, Nicolas de Cues…

Vous l’aurez peut-être remarqué, mais la plupart de ces philosophes étaient des théoriciens de la science (Galileo Galilei – Galilée était mathématicien et philosophe), il faut dire que pour bien penser il faut un minimum de logique et une certaine structure de l’esprit, d’aucun dirait scientifique. De physique il en est d’ailleurs question avec celui qui inspira la philosophie de la Renaissance : Aristote. Mais attention, la ‘physique’ aristotélicienne est une philosophie plus qu’une science et ne se définit pas au sens moderne que nous en avons aujourd’hui.

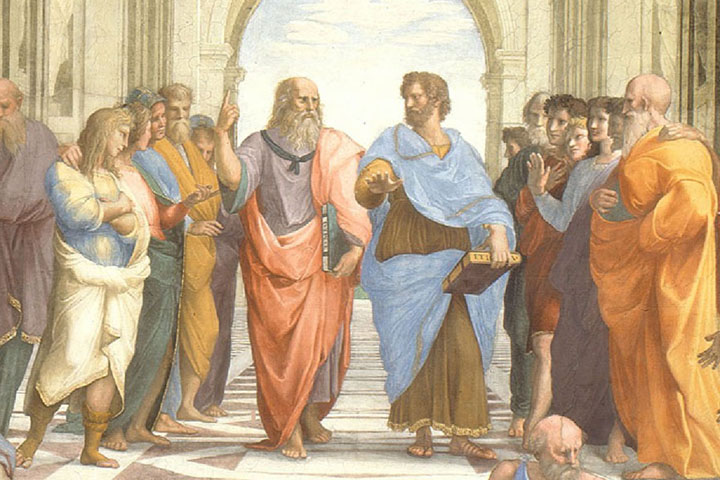

Si la philosophie du Moyen-Âge et de la Renaissance connait une forme de continuité, on remarquera que les philosophes de l’Antiquité comme Aristote que nous évoquions précédemment ou encore Platon ont porté les réflexions de l’époque, le tout bien-sûr sous le prisme de la religion chrétienne en dehors de laquelle il n’était pas aisé de penser ‘librement’ (nous en parlions dans cet article sur les découvertes de la Renaissance).

L’Ecole d’Athènes, fresque du peintre Raphaël (1483-1520).

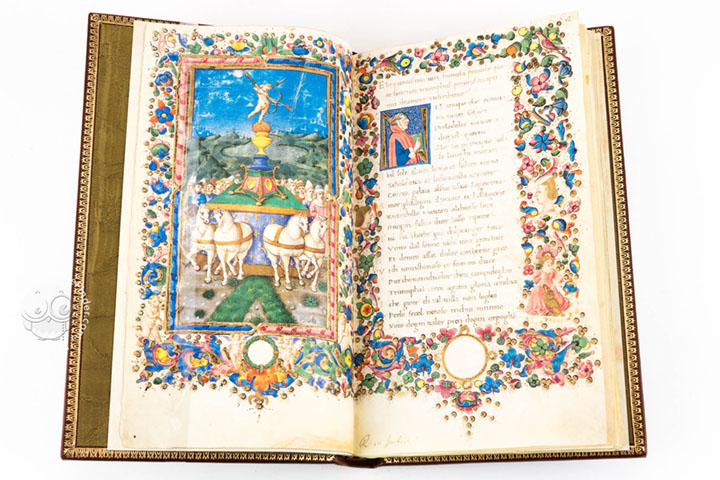

La philosophie compte de nombreux domaines et leurs sous-domaines, et revêt des aspects théoriques ou pratiques. Certains philosophes privilégient la rhétorique et c’est à la fin du 14ème siècle sous l’impulsion de Francesco Petrarca que l’on connait plus couramment sous le nom de Pétrarque, que le mouvement de pensée humaniste prend son essor. Le principe est de rendre accessible le savoir au plus grand nombre (notamment par des traductions de textes simplifiées, en utilisant des genres littéraires comme la poésie) sans pour autant se limiter à la recherche stricte de la vérité, l’important est avant tout de se questionner autour de la notion du bien.

Francesco Petrarca. Trionfi Facsimile Edition © 2010-2016 Facsimile Finder

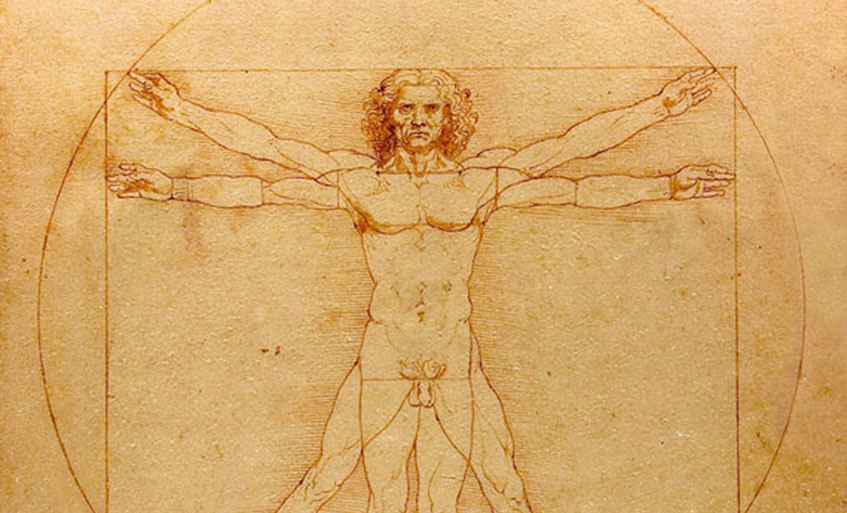

Une notion qui se rapproche indiscutablement de la question éthique qui est intrinsèquement liée à la religion chrétienne pendant la Renaissance, car même s’il y avait déjà des prémices de laïcité voire même d’athéisme dans certains cas, il faudra néanmoins attendre le XVIème siècle et les réformes catholiques et protestantes pour connaître cette ouverture. Pour autant, la Renaissance permet de s’éloigner de la philosophie scolastique médiévale par définition dogmatique (illustrée par Saint Thomas d’Aquin deux siècles plus tôt) et de proposer une émancipation de la pensée, soutenue par les nombreuses découvertes (notamment dans le domaine des sciences naturelles et médicales) et une créativité particulièrement féconde dans le domaine des arts incarnée par le plus connu des artistes de l’époque, Léonard de Vinci.

Vous l’aurez compris, après avoir débutée en Italie avant de s’étendre à travers toute l’Europe, pendant près de trois siècles la Renaissance est une véritable révolution culturelle, bouillonnante d’idées qui parfois s’affrontent, se contredisent pour mieux évoluer et libérer la pensée de la contrainte religieuse. Intellectuels et artistes, qu’ils soient sceptiques ou libre-penseurs ouvrent ainsi la voie à la période moderne. De très nombreux autres philosophes succèderont à ceux de la Renaissance et avant eux à ceux de l’Antiquité, avec peut-être l’un des plus célèbres : le cartésien et l’un des principaux représentants du rationalisme, Baruch Spinoza, auteur de L’Éthique considéré comme l’un des livres philosophiques les plus influents de l’histoire de l’Occident !