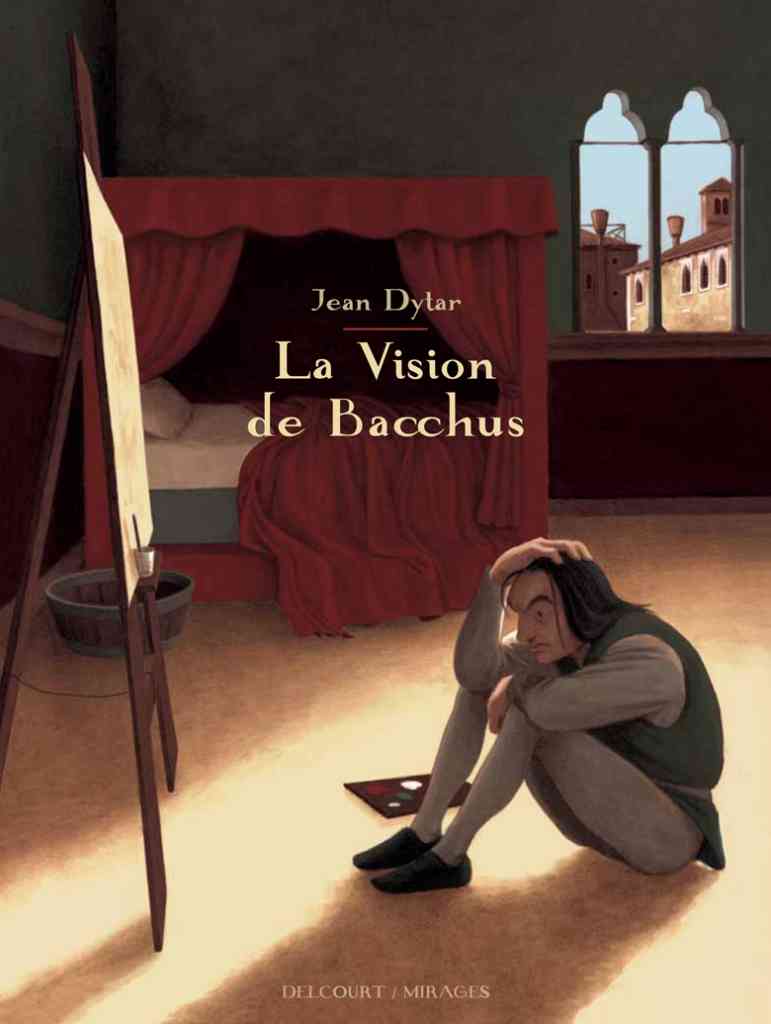

La Vision de Bacchus de Jean Dytar, notre interview !

BD et peinture, le lien attire les auteurs. Pour la compréhension du travail d’artistes majeurs d’époques plus ou moins lointaines, pour saisir les compositions graphiques, les techniques, les matériaux utilisés pour arriver à l’œuvre finalisée. Jean Dytar s’est essayé à une fiction documentée qui s’affiche comme une véritable plongée dans l’univers de la Renaissance italienne. Un moyen de mettre en scène les Antonello de Messine, Giorgio Castelfranco ou Bellini. L’auteur nous livre sa manière de travailler et d’envisager la construction de son travail dans la durée avec cette exigence qu’on lui connait. Essentiel ! La Vision de Bacchus est nominé pour le Grand Prix des Lecteurs 2014 dans la catégorie « Franco-belge ».

Chronique publiée préalablement dans le dossier « Peinture & BD, trois albums passés au crible ! » du 28 mars 2014

En cette fin d’année 1510 à Venise la peste sévit et emporte avec elle des pelletées de vies aux quatre coins de la lagune. Une des victimes de ce mal foudroyant n’est autre que le peintre Giorgio de Castelfranco, considéré comme un maitre du cinquecento il laissera une œuvre difficilement déchiffrable. La faute peut-être à cette obsession pour une œuvre sui l’a marqué à jamais, réalisée par un certain Antonello de Messine comme il le dit à Bellini son maitre venu lui parler une dernière fois : Il y a fort longtemps, j’ai découvert chez mon père un tableau sublime, qui a brûlé depuis… Un être vivant semblait respirer, et pourtant il n’était que peinture sur un panneau de bois ! C’est grâce à ce tableau que j’ai choisi d’être peintre. Je me suis promis qu’un jour je saurai peindre une telle présence… L’heure est venue pour moi d’accomplir une ultime tentative. Et essayer d’être en paix… Après cette rencontre entre Bellini et son élève, le vieil homme rentre vers son atelier et c’est au travers de son regard et de ses souvenirs que sera livrée l’histoire d’Antonello de Messine. Présentés par un riche notable vénitien du nom de Pasqualino, Bellini et Messine vont tout d’abord apprécier l’œuvre picturale de l’autre avant d’entrer dans une phase de recherche ultime de ce qui va les poursuivre toute leur vie : l’effet de présence et le genre de relation intime que cet effet peut produire sur celui qui la contemple. Pour Antonello de Messine la révélation viendra d’une commande d’un riche banquier de la ville, Filippo Barbarelli qui lui demandera d’immortaliser la beauté de sa jeune épouse pour garder d’elle, jusqu’à la fin de sa vie, cette image ultime déconnectée du temps. Antonello acceptera le défi mais ne parvient pas à rendre ce qu’il cherche obtenir, cette présence qui seule peut révéler la beauté à l’état pur de la belle femme. Et puis lors d’un passage sur le port il aura une révélation en écoutant deux hommes décharger des sculptures de déesses grecques…

En cette fin d’année 1510 à Venise la peste sévit et emporte avec elle des pelletées de vies aux quatre coins de la lagune. Une des victimes de ce mal foudroyant n’est autre que le peintre Giorgio de Castelfranco, considéré comme un maitre du cinquecento il laissera une œuvre difficilement déchiffrable. La faute peut-être à cette obsession pour une œuvre sui l’a marqué à jamais, réalisée par un certain Antonello de Messine comme il le dit à Bellini son maitre venu lui parler une dernière fois : Il y a fort longtemps, j’ai découvert chez mon père un tableau sublime, qui a brûlé depuis… Un être vivant semblait respirer, et pourtant il n’était que peinture sur un panneau de bois ! C’est grâce à ce tableau que j’ai choisi d’être peintre. Je me suis promis qu’un jour je saurai peindre une telle présence… L’heure est venue pour moi d’accomplir une ultime tentative. Et essayer d’être en paix… Après cette rencontre entre Bellini et son élève, le vieil homme rentre vers son atelier et c’est au travers de son regard et de ses souvenirs que sera livrée l’histoire d’Antonello de Messine. Présentés par un riche notable vénitien du nom de Pasqualino, Bellini et Messine vont tout d’abord apprécier l’œuvre picturale de l’autre avant d’entrer dans une phase de recherche ultime de ce qui va les poursuivre toute leur vie : l’effet de présence et le genre de relation intime que cet effet peut produire sur celui qui la contemple. Pour Antonello de Messine la révélation viendra d’une commande d’un riche banquier de la ville, Filippo Barbarelli qui lui demandera d’immortaliser la beauté de sa jeune épouse pour garder d’elle, jusqu’à la fin de sa vie, cette image ultime déconnectée du temps. Antonello acceptera le défi mais ne parvient pas à rendre ce qu’il cherche obtenir, cette présence qui seule peut révéler la beauté à l’état pur de la belle femme. Et puis lors d’un passage sur le port il aura une révélation en écoutant deux hommes décharger des sculptures de déesses grecques…

Antonello de Messine, Giorgio Castelfranco, Bellini, des noms puisés à la Renaissance vénitienne qui sonnent comme de belles perspectives de déroulé dramatique. Jean Dytar livre un album qui marque les esprits. Par sa présentation de la recherche de vérité pour des peintres habités par un besoin vital de livrer des œuvres possédées par l’effet de présence, ils approcheront de cette ultime marche, y accéderont peut-être au prix du déploiement d’une énergie créative sans réserve. Jean Dytar construit son récit à partir de l’histoire des personnages et des œuvres peintes durant cette période qui va du dernier quart du XVème siècle jusqu’au premier quart du XVIème siècle. Une période fertile dans laquelle la technique ne suffisait plus pour accéder au panthéon de la peinture, pour laisser une trace indélébile dans l’histoire. Antonello de Messine possédait peut-être cette touche irrévérente pour son époque. Il refusait d’inscrire ses œuvres dans une quelconque

narration : Mais qu’est-ce qu’une image peut faire éprouver d’authentique si elle se contente de figurer une histoire ? En cela il pouvait peut-être mieux que quiconque approcher cette vérité ultime. Jean Dytar dévoile aussi des secrets d’une époque en présentant notamment La camera obscura, cette pièce obscure qui servait à reproduire les silhouette de sujets placés dans la pièce éclairée qui lui faisait face. L’usage de ce dispositif technique prend sa source dans ce questionnement sur le mimétisme mais aussi sur les effets de lumière. Antonello de Messine a-t-il inventé ce dispositif qui aurait été utilisé par exemple par Le Caravage bien plus tard ? Pourquoi pas. Jean Dytar livre aussi des éléments de compréhension sur l’usage de la peinture à l’huile et sur l’apport de l’école flamande. La vision de Bacchus possède donc ce fabuleux pouvoir de nous plonger dans une époque révolue comme si nous y étions et de nous initier aux pratiques picturales qui se développaient alors dans un but affiché de rendre par la peinture le réel. Sans conteste l’album de ce premier trimestre.

Jean Dytar – La vision de Bacchus – Delcourt – 16,95 euros

Interview de Jean Dytar

Peux-tu d’abord présenter ton parcours ?

Peux-tu d’abord présenter ton parcours ?

J’ai suivi une formation à la faculté d’arts plastiques de St Etienne, puis je suis devenu enseignant en même temps qu’auteur de bande dessinée : en effet, j’ai signé pour mon premier album, Le Sourire des Marionnettes, l’année où j’ai eu le Capes. Je me suis donc aussitôt mis en disponibilité de l’Education Nationale pour réaliser ce premier ouvrage ! Dans la foulée, j’ai été reçu à l’agrégation d’arts plastiques, et j’ai commencé à enseigner les arts plastiques en collège. Le Sourire des Marionnettes est paru en mai 2009, et depuis je partage mon temps entre les deux activités. Mon deuxième album, La Vision de Bacchus, est sorti en février 2014 dans la même collection Mirages des éditions Delcourt.

Après Le Sourire des Marionnettes, conte philosophique persan, comment a germée l’idée de travailler sur la Vision de Bacchus ?

C’est un cheminement fait de plein de petites choses : avant le Sourire des Marionnettes, je m’étais déjà pris de passion pour la peinture de la Renaissance que j’avais étudié notamment quand j’ai passé le Capes. Mais il y a eu aussi un voyage à Venise et la séduction inévitable de cette ville si particulière. Et puis la lecture d’un roman de Orhan Pamuk, Mon nom est Rouge, qui évoque la façon dont l’art des miniaturistes turcs du début du XVIe siècle et leur vision du monde ont été bouleversés par l’influence occidentale venue de Venise, particulièrement par l’invention de la perspective et par l’art du portrait. Je l’ai lu lorsque je dessinais le Sourire des Marionnettes, et me suis évidemment beaucoup identifié à ces miniaturistes. Ce roman est un peu devenu le pont entre mes deux albums. En fin de compte, je voulais aborder des questions de peinture par la bande dessinée, et poser un regard humaniste sur le monde d’une autre manière que je l’avais fait dans mon album précédent. De fil en aiguille, je me suis fixé sur la personnalité et l’œuvre d’Antonello de Messine, qui est sicilien mais dont le séjour bref à Venise a été très important dans l’histoire de la peinture. Ce peintre synthétisait tous les savoirs picturaux de son temps, du moins européens. Ce serait notamment lui qui aurait introduit en Italie la peinture à l’huile, technique déjà pratiquée dans les Flandres. Ce séjour vénitien m’intéressait aussi en termes d’espace-temps pour mon récit : une durée limitée dans un lieu restreint, l’idéal pour développer un drame. Enfin et surtout, Antonello m’intéressait par sa peinture, que je n’ai cessé d’aimer davantage en m’y familiarisant. Son œuvre se caractérise à mes yeux par une quête inlassable : faire surgir la présence d’une figure peinte qui puisse susciter chez le spectateur une empathie bouleversante. Et cette quête s’accompagne d’une prise de distance avec toute narration, contrairement à de nombreux peintres de cette époque. C’est cet aspect qui m’a particulièrement excité : comment parler d’une peinture qui  refuse la narration à travers un langage d’images éminemment narratives : la bande dessinée ! Cela a été le point de départ de tout le projet…

refuse la narration à travers un langage d’images éminemment narratives : la bande dessinée ! Cela a été le point de départ de tout le projet…

Quel était ton degré de connaissance de la peinture italienne de la Renaissance avant d’aborder ton travail ?

Comme je l’ai dit, l’un des sujets d’étude du Capes, l’année où je l’ai passé, portait sur la représentation des espaces dans la peinture italienne de la Renaissance. Cela m’a passionné. Auparavant, j’avais déjà un goût pour cette peinture ancienne, pas forcément de la Renaissance d’ailleurs. Les icônes byzantines, Léonard de Vinci, Dürer, Rembrandt ou Vermeer faisaient déjà partie de mes centres d’intérêt depuis le lycée. J’ai eu la chance de pouvoir fréquenter assez jeune des musées, et de ne m’en être jamais vraiment lassé. Ce projet de bande dessinée m’a évidemment donné l’occasion de creuser un sujet précis plus profondément peut-être et surtout plus librement qu’un mémoire universitaire !

Tu aimes fouiller tes récits. Peux-tu nous parler de cette phase de recherche préalable à tes récits ?

A vrai dire, la phase de recherche n’est pas seulement préalable. Elle l’est dans une certaine mesure, bien entendu, car je me documente avant d’écrire une histoire qui se passe dans un contexte historique bien précis. Mais l’écriture passe par des phases diverses. Il y a un moment où je dois trier dans les connaissances emmagasinées, faire certaines choix qui vont déterminer l’orientation du récit, et ensuite je laisse de côté tout ce fond pour me concentrer sur les personnages, sur leurs parcours, leurs relations, sur l’intrigue proprement dite. C’est encore plus tard, une fois que l’histoire est écrite, que la documentation est nécessaire pour venir vérifier, modeler, parfois transformer des éléments de mon histoire pour qu’elle se glisse confortablement dans les plis de l’Histoire. Sur la Vision de Bacchus, je n’avais pas fait un découpage préalable de l’ensemble de l’album. De ce fait, je n’ai cessé de réécrire, d’améliorer les choses en fonction de mes lectures, au fur et à mesure de la réalisation des planches.

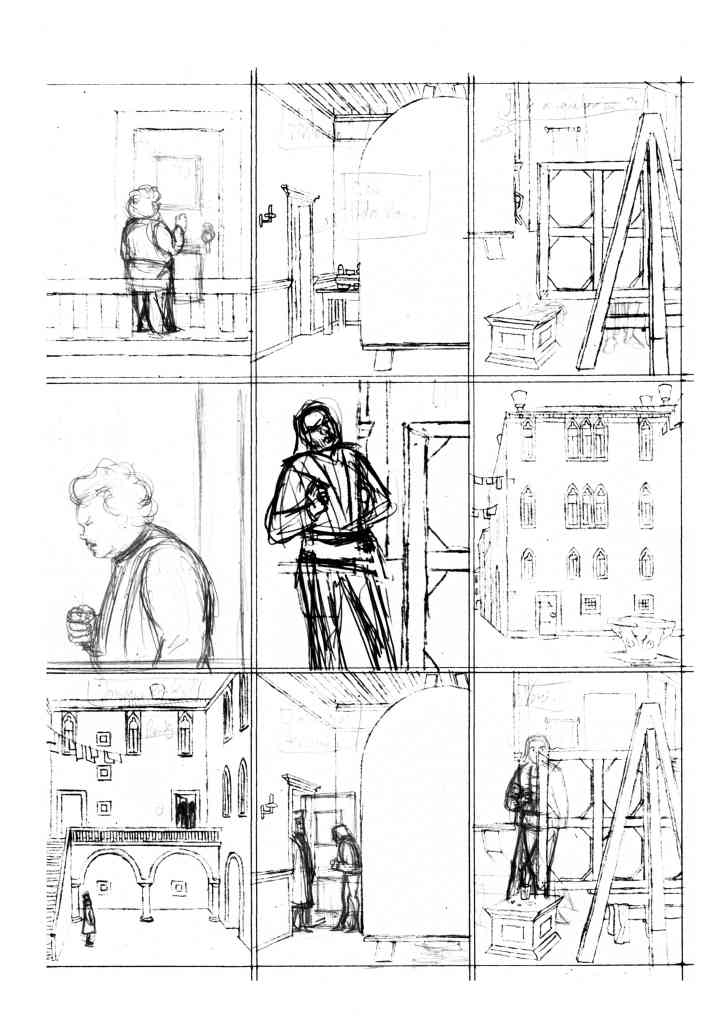

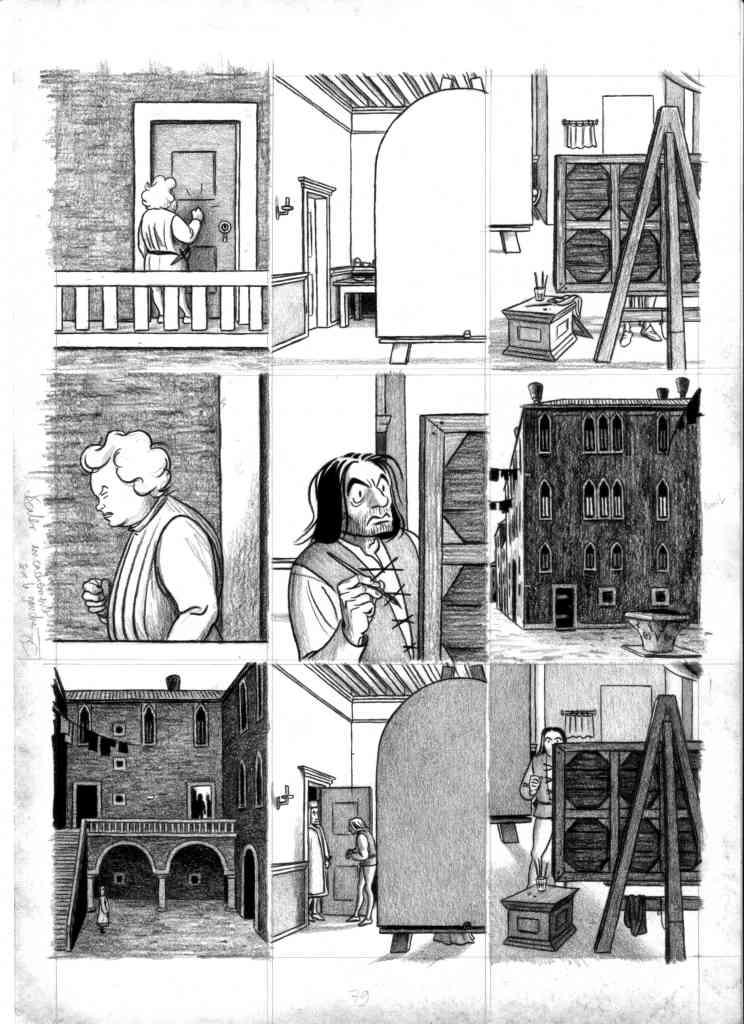

Une fois glanée cette matière documentaire, peux-tu nous expliquer ta manière de travailler étapes par étapes ?

J’ai donc écrit un synopsis, séquence par séquence, et c’est sur cette base que j’ai réalisé mes planches. Je faisais de multiples versions de découpages sur une portée d’une dizaine de pages, et je réalisais ensuite ces planches au propre. Puis je faisais un nouveau découpage, etc. Ainsi, j’ai pu modifier de nombreuses choses au fur et à mesure que la bande dessinée se créait. C’était également un moyen pour moi de rester vraiment créatif sur la durée, puisque je savais dès le départ que cela allait durer au moins trois ans (en réalité quatre). Quant à la réalisation  concrète des planches, j’ai dessiné au crayon, puis fait un lavis au brou de noix, avant de terminer par une mise en couleur informatique. Les planches originales ne sont réduite que de 10 % dans l’album. J’ai aussi copié les tableaux que je reproduis, dans un lavis au brou de noix de la taille que les tableaux ont dans la case, avec également une mise en couleur informatique. Cela m’a permis de les intégrer au mieux dans le graphisme des planches.

concrète des planches, j’ai dessiné au crayon, puis fait un lavis au brou de noix, avant de terminer par une mise en couleur informatique. Les planches originales ne sont réduite que de 10 % dans l’album. J’ai aussi copié les tableaux que je reproduis, dans un lavis au brou de noix de la taille que les tableaux ont dans la case, avec également une mise en couleur informatique. Cela m’a permis de les intégrer au mieux dans le graphisme des planches.

Tu as travaillé à rendre les lieux et les différents contextes les plus crédibles et proche de la réalité historique. Tu places aussi des clins d’œil aux peintres de la Renaissance italienne. Cette manière de construire le récit sur une base historique solide est-il essentiel au regard de tes intentions ?

Je suis aussi amateur de fiction pure, déconnectée de tout contexte réaliste, donc une base historique ne m’apparaît pas comme une nécessité absolue. Le sujet, c’était au fond de parler de la création artistique et du désir, et plus précisément du travail du peintre, de l’effet produit par une peinture, et enfin des rapports entre image et modèle. Donc cela aurait très bien pu se raconter tout autrement, à partir d’autres peintres, comme Rembrandt, Giacometti ou Bacon par exemple, pour parler d’artistes qui me semblent rechercher eux aussi l’effet de présence que je prête ici à Antonello. Mais cela aurait été difficile d’inventer totalement un peintre, son style, et encore plus difficile s’il est censé être un artiste génial ! A partir du moment où j’ai choisi une période de l’histoire de l’art où fixer ce récit, il fallait que je me documente à ce sujet pour rendre l’histoire crédible. Et de façon croisée, bien évidemment, ce choix a orienté considérablement le récit. En fait, de façon sans doute présomptueuse, je voulais écrire mon « Chef d’œuvre inconnu » : la nouvelle de Balzac parle autrement d’une quête d’absolu artistique en mettant en scène le jeune peintre Nicolas Poussin et son maître Porbus, ainsi qu’un peintre fictif, Frenhofer. Balzac, par ses moyens littéraires, permet au lecteur de s’imaginer le tableau ultime de Frenhofer. Pour ma part, en bande dessinée, je devais montrer les tableaux – c’était du moins le défi que je m’étais donné. C’est pourquoi aucun de mes peintres n’est fictif, et c’est pourquoi le seul tableau fictif dans La Vision de Bacchus n’est jamais montré en tant que tableau, mais en tant qu’image mentale. Je n’aurais jamais osé inventer de toute pièce un chef d’œuvre attribué à Antonello de Messine ! En revanche, comme Balzac, j’avais envie de le faire exister dans l’esprit du lecteur… Par ailleurs, les autres tableaux montrés sont des copies de tableaux réels, ou ayant réellement existés (deux d’entre eux sont des reconstitutions car l’un a disparu dans un incendie et l’autre est aujourd’hui fragmentaire).

Sur ton site internet tu expliques longuement ta façon de travailler, tes intentions, le contexte. Cette façon de prolonger le plaisir de lecture, qui permet aussi au lecteur de redécouvrir certains aspects de ce qu’il vient de lire, offre aussi la vision d’un travail d’orfèvre que tu mènes comme sur Le Sourire des Marionnettes. Que représente pour toi cette présentation de ton travail ?

Sur ton site internet tu expliques longuement ta façon de travailler, tes intentions, le contexte. Cette façon de prolonger le plaisir de lecture, qui permet aussi au lecteur de redécouvrir certains aspects de ce qu’il vient de lire, offre aussi la vision d’un travail d’orfèvre que tu mènes comme sur Le Sourire des Marionnettes. Que représente pour toi cette présentation de ton travail ?

Plusieurs raisons ont motivé mon envie de présenter tous ces éléments sur mon site internet. D’une part, je tenais à justifier certains choix d’ordre historique et présenter mon travail de reconstitution sur plusieurs points, notamment pour les lecteurs déjà connaisseurs de ce sujet, mais aussi pour ceux qui souhaitent démêler le réel de la fiction, ou encore simplement pour les curieux. D’autre part, il y a en effet un certain nombre de clins d’œil à des tableaux anciens, et je trouvais dommage que seuls les lecteurs déjà amateurs d’art soient en capacité de les repérer, selon leur niveau de culture. Je me dis que si des lecteurs se découvrent un intérêt pour l’art ancien ou pour certaines questions de peinture à la lecture de cet album, ils pourront peut-être apprécier de prolonger le voyage sur internet en découvrant d’autres œuvres citées dans l’album. C’est une façon de faire partager ces clins d’œil plutôt que de les conserver pour les initiés, et peut-être aussi de faire idéalement déguster certaines saveurs supplémentaires contenues dans l’album. Enfin, cet espace d’expression a été l’occasion de formuler des choix de mise en scène, de prendre du recul et de développer une certaine façon d’aborder mon travail d’auteur. En tant que lecteur ou spectateur, j’aime lire ou entendre les créateurs parler de leur travail.

Si le récit repose sur un fonds documentaire solide, il reste une fiction qui tisse aussi sa trame dramatique. Est-il facile de créer de la fiction lorsque la partie historique, que tu prends le soin de vérifier, occupe une grande part du récit ?

En fait, j’espère avoir évité de noyer mon récit sous le poids de l’Histoire. Il s’agit avant tout d’une fiction, et j’ai tenté de faire attention à lui donner un souffle qui ne soit pas entravé par les contraintes historiques, mais qui soit au contraire nourri par cette dimension. C’est effectivement un équilibre ténu, une question de choix, de priorités. Ne pas chercher à remplir à tout prix le récit d’informations historiques, qui pourraient être intéressantes en soi mais qui nuisent à la force dramatique de l’intrigue ou à sa clarté. J’ai souhaité néanmoins, lorsque des informations historiques étaient nécessaires, être rigoureux dans leur usage : elles devaient être plausibles ou avérées.

Tu expliques et développes sur plusieurs planches l’utilisation de la camera obscura. Peux-tu revenir sur ce dispositif ?

Tu expliques et développes sur plusieurs planches l’utilisation de la camera obscura. Peux-tu revenir sur ce dispositif ?

Cet exemple est celui qui pourrait prêter le plus à controverse : en effet, j’ai choisi d’intégrer ce dispositif parce qu’il est plausible, même s’il n’y a aucune certitude qu’Antonello de Messine ni aucun peintre de cette époque ait pu utiliser un tel système. En effet, l’usage de la camera obscura par les peintres est communément admis à partir du XVIIe siècle, or mon récit se déroule à la fin du XVe siècle et au début du XVIe. Je me suis néanmoins appuyé sur les hypothèses du peintre anglais David Hockney qui présente ce dispositif dans un ouvrage appelé « Savoirs secrets, les techniques perdues des maîtres anciens ». Hockney a été frappé par les effets de réalité apparus dans la peinture de manière très soudaine à partir de la première moitié du XVe siècle avec des peintres comme Van Eyck. Il a mené une enquête en partant d’une observation fine de nombreux tableaux et en s’appuyant par ailleurs sur des observations mentionnées dans les carnets de Léonard de Vinci ou d’autres auteurs parfois plus anciens. Il a ainsi émis l’hypothèse que certains peintres devaient utiliser des dispositifs primitifs ressemblant à ce qui deviendra plus tard la camera obscura, c’est-à-dire en fin de compte l’ancêtre de l’appareil photo. Le procédé primitif expérimenté par Hockney est une pièce sombre percée d’une fenêtre, en face de laquelle un miroir concave (faisant office de lentille) permet une projection d’image de petite taille et renversée. C’est ce que j’ai mis en scène dans l’album. Je voulais en effet montrer une technique qui permette d’obtenir une image mimétique du réel, avec à l’esprit cette préfiguration de la photographie, en faisant évidemment attention à ne pas réduire le travail du peintre à un « truc » technique. Je voulais aussi utiliser cette pièce comme un lieu intéressant dramatiquement. C’est un lieu mystérieux, le lieu d’un regard, d’un point de vue, et il y avait cette fenêtre qui me permettait de jouer sur l’effet de cadre et de portrait… Bref, autant de raisons qui m’ont conduit à intégrer ce dispositif dans mon récit.

On sent chez toi un grand plaisir à travailler tes récits. Préfères-tu la qualité et la précision dans chaque élément à la production plus régulière ?

Il me semble qu’un album est un objet qui constitue un petit monde en soi. Comme n’importe quel objet artistique d’ailleurs. Il s’agit donc pour moi de l’appréhender, autant que possible, sous tous ses aspects. Bien sûr la dimension du récit, primordiale, qui détermine tout le reste. Bien sûr la forme graphique que j’essaie d’adapter au mieux à ce récit. Mais au-delà, ce qui m’intéresse encore davantage est la question des choix de mise en scène : quel cadrage ? Quelle taille de case ? Qu’est-ce que je montre ? Qu’est-ce que je suggère sans montrer ? Quel rythme je créé ? Ai-je besoin d’un dialogue ou d’un silence ? Comment faire résonner telle séquence avec telle autre ? Comme faire dialoguer mes images de bande dessinée avec les reproductions de tableaux anciens ? Des jeux d’échos visuels se tissent, et de strate en strate, de détail en détail, tout cela devient un monde totalement passionnant à animer… Donc, oui, j’aime bien cette précision. Je ne suis pas sûr que cela soit une volonté de contrôle absolu, car je sais bien que beaucoup de choses m’échappent tout de même ou sont guidées par mon intuition, mais je crois surtout que cette façon de faire relève d’une volonté de proposer quelque chose de dense, quelque chose qui s’apparente à un microcosme, un petit monde. Je me dis qu’un lecteur pourra relire l’ouvrage et y trouver des choses qu’il n’avait pas vues auparavant, et suis persuadé que de nombreux éléments passés inaperçus agissent tout de même inconsciemment dans sa lecture, la rendent plus singulière, plus consistante. C’est pourquoi je me dis que ce n’est jamais inutile de nourrir ainsi mon travail, à condition de ne pas être indigeste. Trouver la juste mesure, conserver de la légèreté, de la simplicité, de la fluidité… Par ailleurs, si je produis lentement, c’est tout de même aussi parce que je suis enseignant en parallèle (et père de famille) et que je suis finalement très occupé !

Que retiens-tu de ce travail sur La Vision de Bacchus ?

Que retiens-tu de ce travail sur La Vision de Bacchus ?

C’est difficile à dire… J’ai parfois le sentiment d’avoir accompli un grand voyage, ardu, laborieux, mais aussi lumineux et passionnant, qui m’aura mené plus loin que je ne l’aurais imaginé. Mais parfois, lorsque j’ouvre l’album, j’ai juste le sentiment d’avoir raté tel visage, telle posture, que le trait n’est pas assez vivant, et ça c’est quand je ne fais que regarder les dessins, parce que quand je lis les dialogues c’est encore pire !… Alors, c’est toujours compliqué de savoir ce qu’on retient du travail accompli. Il vaut mieux se projeter sur les prochains projets !

Merci à Jean Dytar pour la communication des visuels.