Medley d’Emre Orhun, maelström déjanté !

Si Emre Orhun nous a séduits dans ses deux précédents récits composés sur des scénarii d’un très bon Cédric Rassat, nous l’attendions sur un projet mené véritablement en solo. Tout simplement car on sait que l’homme à beaucoup à dire et qu’il n’est pas adepte des concessions graphiques ou narratives. Ici dans un maelström sidérant, il mène un petit homme-pantin au long nez vers ses plus sombres cauchemars, à moins qu’il ne s’agisse tout simplement de sa propre réalité. Vérité ? Imaginaire ? Tout s’embrouille pour laisser le soin au lecteur d’assembler les morceaux, à supposer qu’il puisse y parvenir ! La présentation qui suit comporte étrangement 666 mots, et c’est, totalement et bien honnêtement, le fruit d’un pur hasard…

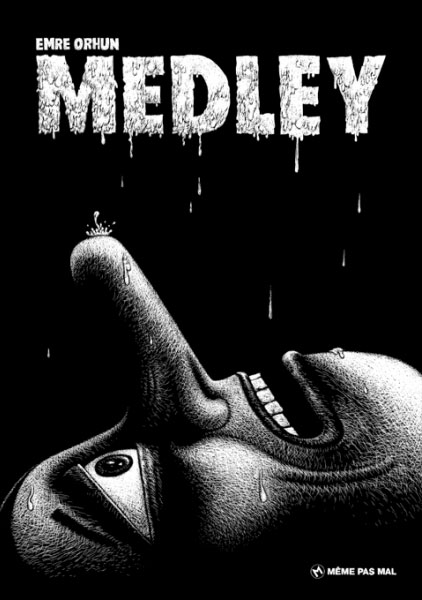

Emre Orhun fait partie de ces rares auteurs à se consacrer entièrement à l’art de la carte à gratter. Avant lui Thomas Ott ou Matthias Lehmann ont œuvré et œuvrent encore pour faire de ce style graphique un allié improbable du récit séquencé, tout comme l’ont fait avec pas mal de réussite avant eux Jacques Tardi dans Le Démon des Glaces, Andreas dans Révélations posthumes ou Hippolyte dans Dracula. Des œuvres à fort caractère qui trouvent dans cette technique le dimensionnement qui les sert. Pour Emre Orhun, la carte à gratter est une évidence. Le projet Medley qu’il nous présente se veut la preuve que la maitrise de cette technique lorsqu’elle est conjuguée à un récit captivant et déluré, voire absurde, fait mouche. Une fois l’album en main le lecteur ne le quitte en effet plus jusqu’à sa dernière page. Pourquoi ? Parce que chaque planche n’annonce en rien ce que sera la suivante, si ce n’est qu’elle emportera le récit vers des chemins sinueux dans lesquels il sera si facile de se perdre… et donc, peut-être, de se retrouver. En faisant porter la responsabilité de la narration sur un juke-box à cerveau hypertrophié placé dans un bar d’habitués, le dessinateur pouvait s’autoriser toutes les latitudes narratives, car ce conteur invétéré récitant d’improbables tirades à coup de pièces injectées dans sa fente faciale, possède cette faculté de pouvoir orienter les micro-récits qu’il propose vers des destinations franchement aléatoires et délurées. Un peu comme si un juke-box plus « traditionnel » proposait d’enchainer un morceau d’Alice Cooper avec un titre de Demis Roussos. Dans Medley donc, pas de musique sinon celle des images et d’un texte plutôt bien travaillé qui nous immerge dans la face cachée de nos rêves les plus étranges. Le dessinateur nous explique en quelques mots sur la jaquette de l’album vers quoi il va tendre, sûrement pour nous mettre en condition et s’excuser d’avance pour les perturbations à venir :

Emre Orhun fait partie de ces rares auteurs à se consacrer entièrement à l’art de la carte à gratter. Avant lui Thomas Ott ou Matthias Lehmann ont œuvré et œuvrent encore pour faire de ce style graphique un allié improbable du récit séquencé, tout comme l’ont fait avec pas mal de réussite avant eux Jacques Tardi dans Le Démon des Glaces, Andreas dans Révélations posthumes ou Hippolyte dans Dracula. Des œuvres à fort caractère qui trouvent dans cette technique le dimensionnement qui les sert. Pour Emre Orhun, la carte à gratter est une évidence. Le projet Medley qu’il nous présente se veut la preuve que la maitrise de cette technique lorsqu’elle est conjuguée à un récit captivant et déluré, voire absurde, fait mouche. Une fois l’album en main le lecteur ne le quitte en effet plus jusqu’à sa dernière page. Pourquoi ? Parce que chaque planche n’annonce en rien ce que sera la suivante, si ce n’est qu’elle emportera le récit vers des chemins sinueux dans lesquels il sera si facile de se perdre… et donc, peut-être, de se retrouver. En faisant porter la responsabilité de la narration sur un juke-box à cerveau hypertrophié placé dans un bar d’habitués, le dessinateur pouvait s’autoriser toutes les latitudes narratives, car ce conteur invétéré récitant d’improbables tirades à coup de pièces injectées dans sa fente faciale, possède cette faculté de pouvoir orienter les micro-récits qu’il propose vers des destinations franchement aléatoires et délurées. Un peu comme si un juke-box plus « traditionnel » proposait d’enchainer un morceau d’Alice Cooper avec un titre de Demis Roussos. Dans Medley donc, pas de musique sinon celle des images et d’un texte plutôt bien travaillé qui nous immerge dans la face cachée de nos rêves les plus étranges. Le dessinateur nous explique en quelques mots sur la jaquette de l’album vers quoi il va tendre, sûrement pour nous mettre en condition et s’excuser d’avance pour les perturbations à venir :

« Medley ou Pot-pourri, n. m.

1 – Ragoût composé de plusieurs sortes de viandes.

2 – Mélange de plusieurs couplets ou refrains de chansons diverses.

3 – Mélange hétéroclite de choses diverses, en particulier production littéraire formée de divers morceaux. »

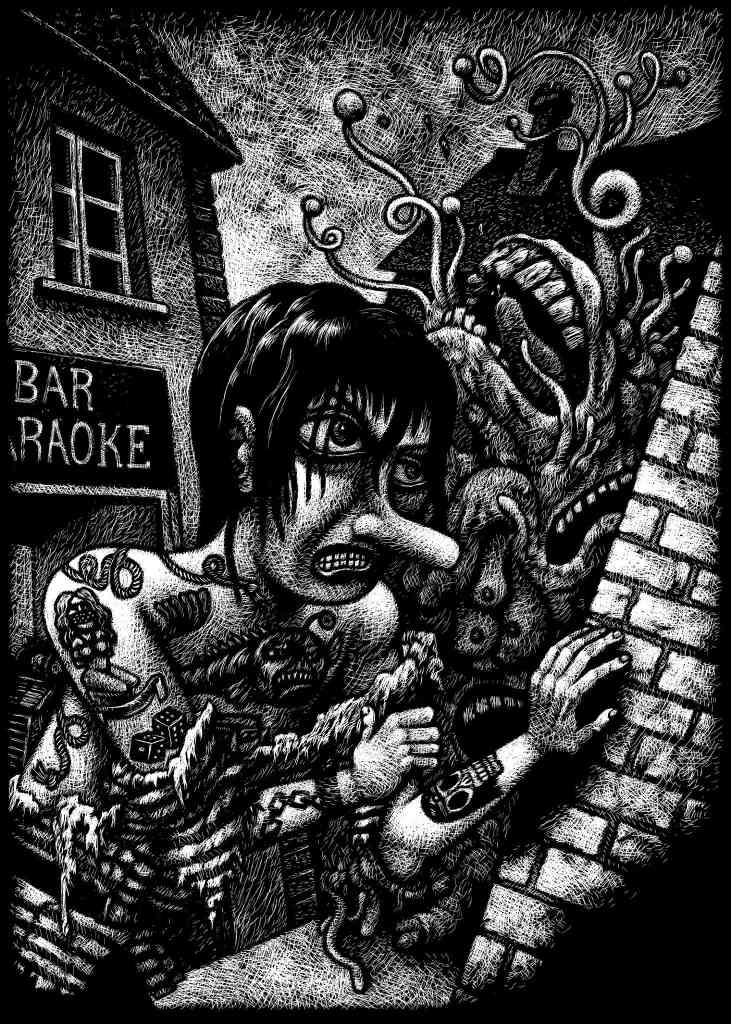

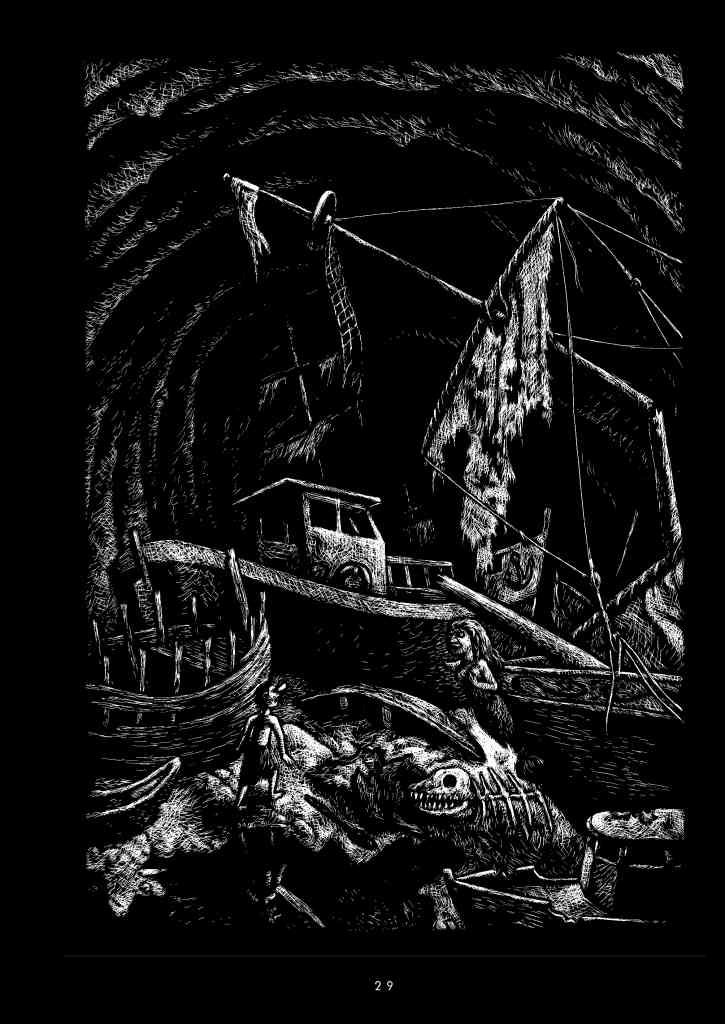

Prévenus, nous voilà embarqués vers ce port un brin suspect qui contient dans ses rues intérieures d’étranges monstres tentaculaires et voraces qui se régalent des imprudents de passage. Sauvé par un clown plutôt balaise, notre héros va pourtant tenter de prendre la tangente et connaitra un périple des plus abracadabrants. Il quittera le port pour se trouver dans l’antre de marins-pirates perdus. Puis naviguera de lieux improbables en lieux improbables, connaitra des aventures épanouissantes et initiatiques, s’imaginera dans des rêves ou des cauchemars en attendant le réveil à moins qu’il ne soit, tout bêtement, dans sa propre réalité, et n’aura alors qu’un but celui d’entrer enfin dans le royaume des songes. Le dessinateur ouvre les pistes mais ne les ferme pas, laissant le soin au lecteur de réassembler le puzzle, de tenter de percevoir la ligne, une compréhension de ce qui se joue sous ses yeux. Chacun pourra se livrer à l’expérience du récit et laisser déambuler son imaginaire, avec cette certitude de finalement ne pas en avoir ! Au départ le projet ne devait pas dépasser les vingt-deux premières planches, jusqu’au départ de notre héros au long nez sur une mer tumultueuse. Il a décidé finalement de poursuivre l’aventure en se plaçant, certains matins devant sa planche à dessin. Aucune ligne directrice, aucune autre idée de déroulé que son humeur du moment. Cela donne un récit foutraque, totalement azimuté, dévoré par le délire d’un homme qui réinvente la structure narrative pour nous plonger dans son monde. Certains seront du voyage, parviendront à s’accrocher dans le tourbillon des eaux qui pousse toujours plus vers les profondeurs, d’autres décrocheront bien avant, on ne pourra leur en vouloir. Un récit marquant sur la forme tout autant que sur sa capacité à stimuler notre imaginaire et ce brin de folie qui nous habite tous.

Interview de l’auteur

Peux-tu nous dire comment a germé l’idée de ce projet ?

Peux-tu nous dire comment a germé l’idée de ce projet ?

Bonne question. D’autant que ça fait longtemps que je l’ai commencé. Mais comme toute idée qui germe j’ai dû creuser un trou profond avec ma pelle pour y enfouir une graine que j’ai arrosé de ma semence. Puis j’ai regardé la jeune pousse se développer et croître. A la base j’avais décidé de la hauteur que ferait ce jeune plant. Je voulais une sorte de bonzaï, contraint dans sa taille. J’ai commencé par dessiner la première planche, et la dernière de ce micro projet qui ne devait en faire que 22, le récit initial finissant avec la planche qui clôt le premier chapitre de Medley : celle où l’on voit le personnage principal s’avancer sur une mer déchaînée dans une frêle embarcation alors que la vague de Hokusaï s’abat sur lui. Je n’avais d’autre intention que de réussir à relier la première planche à cette dernière. Je n’avais aucune idée de ce qui se passerait entre ces deux moments, un début et une fin que j’avais fixés. Peut-être ai-je choisi cette forme improvisée parce qu’à ce moment l’idée de partir sur le chemin balisé que j’entrevoyais pour ma vie me faisait déprimer ; que travailler sur un projet dont je ne connaissais pas les étapes, tours et détours que je devais rêver et créer à tout moment sans savoir où me mènerait la page suivante me permettait d’avoir un échappatoire, certes illusoire. Peut-être aussi parce que je savais déjà que j’allais très bientôt attaquer ma première « vraie » BD –Erzsebet- avec un vrai scénario déjà écrit par Cédric Rassat, un nombre de pages défini, chaque situation déjà posée sur papier, chaque case déjà cadrée, chaque dialogue déjà préconçu, dit, coulé dans le marbre. Que cette première BD allait me prendre beaucoup de temps et d’énergie et que peut être avant de l’attaquer je pouvais me permettre une petite récré, une distraction dans une forme de bande-dessinée plus expérimentale, improvisée et bancale, mais libre.

Tu donnes à voir un univers très singulier qui navigue entre rêve et éveil. Ton but était-il de perdre le lecteur sur ses repères habituels tout en lui donnant suffisamment de matière pour stimuler son imaginaire ? Avant de me dire que je voulais perdre le lecteur, il faut que j’avoue que j’étais moi-même un peu perdu dans ce récit qui se construisait petit à petit, au fur et à me

Avant de me dire que je voulais perdre le lecteur, il faut que j’avoue que j’étais moi-même un peu perdu dans ce récit qui se construisait petit à petit, au fur et à me

sure que l’histoire avançait. Mais il est certain que dès le début, dès la première case, on a un personnage qui se réveille pour se retrouver plongé dans un cauchemar, ballotté dans tous les sens, malmené, torturé. Les catastrophes et les situations désastreuses s’accumulent comme dans un mauvais rêve. A tout moment on pense qu’on va peut-être se réveiller (ou du moins que le personnage principal va se réveiller), le dos en sueur, encore troublé par ce qu’on vient de vivre. Mais ça ne se passe jamais, on plonge toujours plus profondément dans l’absurde. Un peu comme dans la vraie vie en somme. Le seul moment où l’on arrive à se réveiller de la vie sont les moments où l’on s’échappe par le sommeil, par le rêve et les émotions fortes. Et au final par la mort.

Comment est venue l’idée de ce juke-box qui délivre le récit ?

Assez vite il m’est apparu que cette histoire ne serait pas un récit classique, avec un scénario construit et un parti-pris narratif. C’est une expérience. Ou une accumulation d’expériences. Un corps hybride, un amoncellement immonde de morceaux de chairs que moi, non-savant un peu fou viendrait coudre et lier avec un fil lâche en essayant de lui donner vie et faire en sorte qu’il se lève et marche jusqu’à sa destination finale, où il finit par se manger lui-même en bon cannibale. Chaque morceau de chair provient d’un corps différent et a sa vie propre, son système nerveux indépendant ; en gros chaque morceau a un schéma narratif différent. En savant-fou instable, je savais qu’en poursuivant sur un système narratif unique et classique, l’ennui me gagnerait rapidement. Ou peut-être par flemme, que je n’arriverai pas à tenir le cap en utilisant toujours le même système narratif. Ainsi en est-il de l’apparition du juke-box, qui amène un autre narrateur dans l’histoire. Moi, auteur tout puissant, j’arrête d’être omnipotent. Je me défausse sur ce juke-box. Désormais le récit est entre ses mains. Peut-être même qu’il racontera mieux l’histoire que moi.

Dans cette histoire on peut voir, dans le désordre et de manière non exhaustive, un clown à gros nez, des pirates anthropophages, des hommes et des femmes pratiquant le SM, une émission télé qui après 23 saisons ne semble pas s’essouffler, un journal de l’homme moderne qui propose des dossiers de fond, des monstres tentaculaires, mais aussi de l’amour, de l’amitié, le sens du sacrifice. Comment s’est organisé ton Medley ?

Dans cette histoire on peut voir, dans le désordre et de manière non exhaustive, un clown à gros nez, des pirates anthropophages, des hommes et des femmes pratiquant le SM, une émission télé qui après 23 saisons ne semble pas s’essouffler, un journal de l’homme moderne qui propose des dossiers de fond, des monstres tentaculaires, mais aussi de l’amour, de l’amitié, le sens du sacrifice. Comment s’est organisé ton Medley ?

En tant qu’auteur, je me considère comme un dieu créateur. Mon monde m’appartient, j’en fais ce que je veux. Sauf que pour ma genèse, je n’aurai pas mis 7 jours, ni 70. Peut-être 700 ans, c’est pour cela que je suis aussi vieux. Et je n’aurai pas fait les choses dans l’ordre. Malin comme je suis, j’aurai peut-être commencé par la fin, ou le milieu. Ou les deux à la fois. Et puis j’aurai entamé des choses pour les laisser tomber, en me disant que je finirai plus tard, pour finalement oublier de les achever parfois. Ou pas comme prévu initialement. « Tiens, cet animal, je m’étais dit quoi déjà, je lui mets deux pattes ou quatre ? Bah, dans le doute, je lui en mets trois, il arrivera bien à avancer, même s’il doit ramper » (car je ne suis pas bienveillant comme dieu).

Penses-tu que ce magma de micro-scènes qui forment ton pot-pourri peut amener plusieurs lectures de la part des lecteurs, en fonction du passé et de la force d’imagination de chacun ? Pour toi était-il essentiel de donner en quelque sorte un rôle actif au lecteur, qu’il ait un effort à faire pour entrer dans l’histoire et qu’il ne se fasse pas simplement porter par le défilement des planches ?

J’ai essayé de baser l’ennui possible du lecteur sur mon propre ennui en faisant les pages. Je ne suis pas la personne idéalement désignée pour narrer une histoire d’une manière classique et linéaire. D’ailleurs déjà dans mes bandes-dessinées précédentes, enfin surtout pour La Malédiction du Titanic, même si je suis parti d’un scénario construit de Cédric Rassat, je me suis naturellement efforcé de le détricoter pour raconter les choses différemment. J’estime que si je m’ennuie en dessinant des pages ou des scènes, le lecteur lui-même le ressentira. Si je mets le lecteur dans un schéma classique de narration, pour moi ce n’est pas mieux qu’un voyage organisé. On connaît déjà la destination, les haltes qui seront effectuées en cours de route, les détours divers que le transporteur va prendre. Alors que là ils n’en savent rien car moi-même je n’ai  pas fait une feuille de route claire et précise, et chaque matin je décide de la destination du jour selon mon humeur. A charge du lecteur de suivre et de faire le travail de transition entre chaque étape du voyage, le thème de celui-ci n’étant pas bien défini. Voire même des fois ils se couchent dans un hôtel trois étoiles et le lendemain ils se réveillent dans le caniveau. A eux de faire travailler leur imagination pour comprendre ce qui a pu se produire pendant la nuit.

pas fait une feuille de route claire et précise, et chaque matin je décide de la destination du jour selon mon humeur. A charge du lecteur de suivre et de faire le travail de transition entre chaque étape du voyage, le thème de celui-ci n’étant pas bien défini. Voire même des fois ils se couchent dans un hôtel trois étoiles et le lendemain ils se réveillent dans le caniveau. A eux de faire travailler leur imagination pour comprendre ce qui a pu se produire pendant la nuit.

Tu dis de cet album dans ton introduction qu’il est un ouvrage « introspectif et improvisé ». Peux-tu nous en dire plus sur ces deux points ?

J’ai déjà un peu parlé de ces deux points.

Cette bédé est un caprice.

Celui de ne rien prévoir à l’avance.

Celui de m’autoriser chaque matin en me levant à faire dévier l’histoire selon mon humeur, selon mon envie du moment, selon un événement que j’aurais vécu la veille ou les jours précédents et que je décide d’inclure dans le récit. Ainsi de nombreuses scènes ou situations qui apparaissent dans l’histoire sont intimement liées à mon histoire personnelle ou du moins à des ressentis.

Le texte est dans ce récit au moins aussi important que le visuel. Fallait-il pour toi arriver à un équilibre entre ce qui est montré et ce qui est dit ?

Je viens plutôt de l’illustration où le but est d’en raconter le plus possible avec le langage dessiné pour venir appuyer un éventuel texte. Et en BD je suis plutôt fan des histoires muettes qui arrivent à se passer du texte. Medley commence de manière plutôt laconique. Au fur et à mesure que le récit se développe j’ai ressenti le besoin de ne pas me cantonner uniquement à l’image mais aussi d’utiliser et de jouer avec les mots pour m’exprimer. Aussi en partie parce que je ne pouvais pas exprimer tout avec des images.

Après avoir travaillé avec Cédric Rassat sur tes deux derniers projets, tu livres un récit très personnel. Peux-tu nous dire ce que cela a changé dans ton approche et dans ta façon de travailler ?

Les projets sur lesquels j’ai travaillé avec Cédric ne sont pas des commandes. Mais l’idée première provient à  chaque fois de lui. Donc même si on a beaucoup discuté à chaque fois des projets pour les affiner et que je me suis approprié les sujets en introduisant des idées et mon univers, ce ne sont pas des histoires personnelles. La trame, les personnages, les ressorts dramatiques sont créés par le scénariste, et ensuite en tant que dessinateur je compose avec ces données pour y introduire dans la mesure du possible ma forme narrative. Ceci procure une certaine solidité au récit et une certaine sécurité qui m’autorisent à me reposer sur le scénario, pour me concentrer sur l’aspect graphique sans trop me soucier outre mesure du reste. En étant seul on se retrouve dans une plus grande liberté. Ce qui est une chose que je recherchais, comme dit précédemment. Mais aussi plus de responsabilités. Je n’ai à peu près jamais été assailli par le syndrome de la page blanche où je me demandais quelle serait la séquence suivante et ce que j’y raconterai. Tout de même, travailler seul, au-delà de la grande liberté que ça procure, cantonne parfois un peu plus dans le doute.

chaque fois de lui. Donc même si on a beaucoup discuté à chaque fois des projets pour les affiner et que je me suis approprié les sujets en introduisant des idées et mon univers, ce ne sont pas des histoires personnelles. La trame, les personnages, les ressorts dramatiques sont créés par le scénariste, et ensuite en tant que dessinateur je compose avec ces données pour y introduire dans la mesure du possible ma forme narrative. Ceci procure une certaine solidité au récit et une certaine sécurité qui m’autorisent à me reposer sur le scénario, pour me concentrer sur l’aspect graphique sans trop me soucier outre mesure du reste. En étant seul on se retrouve dans une plus grande liberté. Ce qui est une chose que je recherchais, comme dit précédemment. Mais aussi plus de responsabilités. Je n’ai à peu près jamais été assailli par le syndrome de la page blanche où je me demandais quelle serait la séquence suivante et ce que j’y raconterai. Tout de même, travailler seul, au-delà de la grande liberté que ça procure, cantonne parfois un peu plus dans le doute.

Que te permet la technique de la carte à gratter ? Ne te cantonne-t-elle pas dans un registre sombre ?

Cette technique me permet d’éviter une psychothérapie ou d’avoir à payer des cours de tricot. Il faut croire que ça me calme les nerfs. La lenteur et la concentration nécessaire pour réaliser un dessin me mettent dans deux états contradictoires : d’un côté je dois faire le vide en moi. Je ne suis plus qu’une machine à faire des traits blancs sur fond noir de manière ordonnée et répétitive. Je suis une usine à bâtons blancs avec un débit de 369 unités à la minute. J’attends toujours mon inscription dans le livre Guiness des records. Discipline : ceux qui en font le plus pour en produire le moins. Champion du Monde de producteurs de traits à la minute. D’autres sont en lice comme Thomas Ott ou Gwen Tomahawk. Dans une autre vie j’ai dû être un moine bouddhiste, à égrener des graviers un par un pour constituer un jardin zen (des fois un éléphant piétine ce jardin, saccageant tout sur son passage, et je recommence tout patiemment).

Je m’égare….

D’un autre côté la lenteur du processus me permet de beaucoup réfléchir pendant que je crée un dessin. Ça navigue entre ce que je vais manger le soir ou à savoir si j’ai bien éteint le gaz en partant. Tu trouves que mes dessins sont sombres ? Peut-être. Mais dans le fond, si tu réfléchis, je ne suis pas un être des ténèbres, une chauve-souris tapie dans un coin sombre d’un château hanté, une goule qui se cache dans une crypte fuyant le jour. Au contraire, je ne suis qu’un être de lumière, une fée qui vient éclairer de sa baguette magique ce monde noir et sombre. Je ne viens pas, en utilisant cette technique, plonger le monde dans l’obscurité. Je viens plutôt lui amener la lumière. Certes ma torche n’éclaire pas toujours à pleine puissance, car les ténèbres sont puissantes.

Que retiens-tu de ton travail sur ce récit ?

Pour être tout à fait sincère, j’ai déjà tout oublié. Dès qu’un livre est publié, il ne m’appartient plus, ça devient un objet public. J’ai déjà une certaine distance avec le livre, presque comme si ce n’était pas moi qui l’avait fait. Avec en même temps du mal à revenir dessus, à le feuilleter et à le relire. Et puis entre le moment où je l’ai commencé et la dernière planche, il s’est passé plus de cinq ans. Il y a eu de longues périodes pendant lesquelles je ne pouvais pas travailler dessus car j’étais sur d’autres boulots, notamment deux bandes dessinées et un livre d’illustrations que j’ai réalisées dans ce laps de temps. Donc ce n’est pas un projet dans lequel je me suis plongé pendant un temps donné et en continu. Un projet où l’on s’immerge totalement, en apnée, et quand on refait surface il est fini. Pour mon cas c’était un peu comme mon petit frère qui me suit partout, qui ne me lâche jamais, même quand je voudrais sortir tout seul. « Et le morveux, c’est qui ? » « Ben c’est Medley. » « Et il va jamais grandir ? Il est pas bien fini celui-là. Faudra que tu cherches à t’en débarrasser.» C’est donc une bande dessinée que je suis content d’avoir pu mener à terme et je remercie tous ceux qui ont crû en ce projet plutôt bancal et pas évident à soutenir.