A retenir de 2016 – Sélection BD (3/4) : La Loterie, Les trois fantômes de Tesla, Pereira prétend…

Le troisième trimestre correspond à celui de la rentrée littéraire qui s’accompagne toujours d’un flot important de nouveautés. Dans un tel contexte « sortir du lot » s’avère parfois plus difficile qu’à d’autres périodes de l’année. Cinq récits se sont pourtant imposés presque naturellement à nous par leur exigence tant narrative que graphique. Avec Pereira Prétend, Pierre-Henry Gomont confirme tout le bien que l’on pensait de lui et parvient à nous faire aimer ce récit de Tabucchi que nous avons-nous-même dévorer dans la foulée. Le travail d’adaptation parvient sur ce projet à des hauts sommets de pertinence. La Loterie de Miles Hyman, autre adaptation littéraire de cette rentrée 2016, possède son histoire. Écrite par la grand-mère du dessinateur, cette nouvelle courte a affolé l’Amérique à sa publication en 1948 dans le New Yorker. Ici Miles Hyman tout en subtilité, en non-dits parvient à renforcer un suspense jusqu’à la terrible vérité. Trois fictions viennent compléter cette rentrée avec tout d’abord un album savoureux par l’univers rétro-futuriste qu’il déploie, à savoir Les trois fantômes de Tesla dont le dessin happe le lecteur et renforce en permanence la portée du récit. Avec L’anniversaire de Kim Jong-Il Aurélien Ducoudray démontre sa maitrise de la fiction documentaire au travers du parcours d’un enfant dont l’adhésion béate au régime nord-coréen va se voir fané avec le temps et l’expérience de la vie. Pour finir, le récit de cette fin d’année, celui qui impose la patte d’un auteur en devenir, Shangri-là de Mathieu Bablet. Après Adrastée, le dessinateur nous démontre un potentiel graphique exceptionnel dans un récit de pure SF qui décline des thèmes certes pas forcément novateurs mais présentés avec un regard propre remarquable. Délectez-vous !

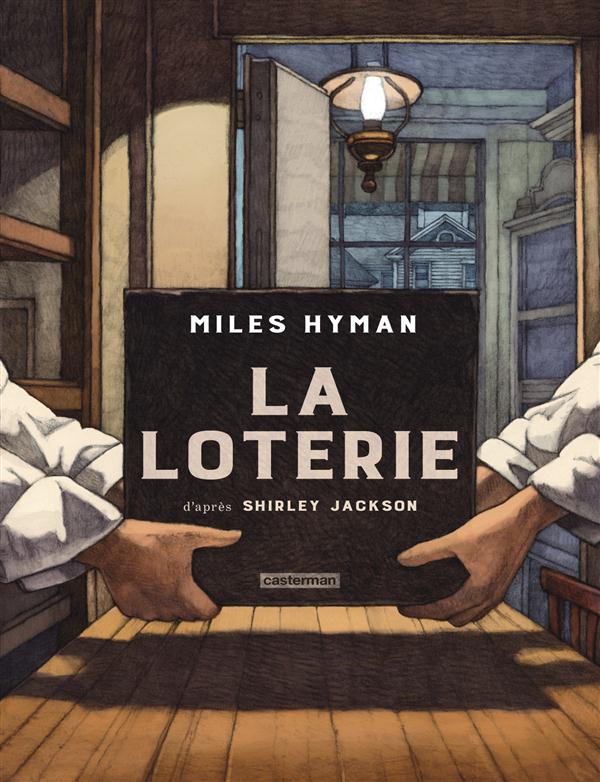

La Loterie

La Loterie

La Lune voilée de cumulus éclaire fébrilement la rue principale de ce village de la Nouvelle-Angleterre. Le calme semble y régner depuis un certain temps déjà lorsqu’une Chevrolet massive brise le silence et vient stationner devant la devanture d’une boutique de charbon éclairée fiévreusement d’une lampe à huile. Un homme descend de la voiture et en rejoint un autre à l’intérieur. Les deux se parlent peu et agissent presque comme par automatisme. La visite tardive de l’homme à la Chevrolet s’explique par un événement qui va agiter tout le village dans quelques heures, la loterie annuelle. Pour cela il faut tout remettre en ordre, sortir de la remise une vieille urne en bois placée sur le haut d’une étagère et vérifier les petits papiers pliés en deux qui y sont contenus, dont l’un sera marqué d’un rond brun. Comme il est de coutume depuis des temps immémoriaux, chaque villageois, adulte ou mineur devra y participer. Les préparatifs se poursuivent avec une once de gravité, l’enjeu de cette loterie dépassant sans doute ce qu’offre le quotidien lénifiant vécu par les villageois. Une question reste pourtant en suspend qui n’est jamais évoquée mais connue de tous. Que gagnera bientôt celui ou celle qui aura le privilège de tirer le papier replié contenant le fameux rond charbonneux ?

Miles Hyman excelle dans la mise en scène de ces moments a priori anodins où tout se joue pourtant. Des moments décortiqués avec une précision quasi chirurgicale où le lecteur se voit placé dans un rôle d’observateur passif qui doit, pour s’imprégner du sens des choses, tout questionner, tout réévaluer. Comme ce temps qui possède indéniablement une autre valeur et se fait lourd, comme il peut l’être dans la traversée de la ville par cette Chevrolet sombre, dans le bain pris par Tessie juste avant la loterie, dans le tirage même des papiers de l’urne, ou dans cette scène anodine où les enfants et les habitants amassent des pierres sur un tas qui grossit toujours plus. Hyman aime travailler autour des récits composé par des auteurs qui l’inspirent. Il l’a fait par le passé avec Nuit de fureur de Jim Thompson ou Le Dahlia noir de James Ellroy. Il adapte ici le texte de sa grand-mère, Shirley Jackson, autrice reconnue outre-atlantique pour ses textes courts et particulièrement tranchant composés dans une veine fantastique ou l’horreur guette toujours. Le dessinateur arrive parfaitement à transcrire la gravité de chaque instant, par ce choix pris de laisser la place aux images plutôt qu’au texte, par cette volonté d’user de gros plans qui laissent peu de lignes de fuite. Pris dans cet engrenage le lecteur n’a d’autre choix que de tourner les pages, de se laisser guider en échafaudant les théories les plus folles. Mais parviendra-t-il pour autant à entrevoir ce qui se joue devant lui ? Un des albums majeurs de cette année 2016.

Miles Hyman – La Loterie (d’après Shirley Jackson) – Casterman – 2016 – 23 euros

Interview de Miles Hyman

Les trois fantômes de Tesla

Les trois fantômes de Tesla

Si la grande guerre avait ouvert la voie aux expérimentations militaires les plus diverses, le conflit mondial qui devait embraser la planète moins d’un quart de siècle plus tard ne fut pas en reste, avec bien souvent, comme résultante, des morts innocentes loin des champs de bataille. Travis, un jeune garçon passionné par la science, vient d’aménager à New York avec sa mère. Nous sommes à l’été 1942. Bien des atrocités ont déjà été commises en France et au-delà sur le front russe, dans les Balkans ou sur les eaux remuantes du Pacifique. La jeunesse de Travis ne l’a pas épargné de la mort d’un père parti accomplir ce qui apparaît comme un fier devoir patriotique. Il a gardé de ce père une soif de connaissance et cette manière de s’inspirer des glorieux savants qui ont fait avancer la science bien au-delà des espérances humaines. Un jour qu’il déambule en bas de chez lui dans les rues pauvres du Midtown, Travis croise une bande de gamins qui l’interpellent avant de le respecter lorsqu’il indique habiter au treizième étage du bâtiment où ils résident tous. Un étage qui abrite un homme mystérieux considéré comme le diable incarné. Les trois enfants confient alors à Travis le soin de remettre à cet homme un pli qui leur a été confié par un messager des plus lugubres…

Les deux auteurs de ce projet ont pris le parti de l’immersion totale dans une époque et dans un lieu. L’époque, celle du début des années 40 se voit ainsi offrir un traitement graphique particulier où la patine du temps, portée par un trait et des couleurs inscrites dans cette veine rétro-chic, captent l’attention dès les premières planches. Mais au-delà des couleurs et du style graphique, l’emprise de l’époque se lit dans le degré de détails qui transpirent tout au long de ces 46 planches. Le New York des années 40 souffre d’une pauvreté galopante qu’un New Deal, dont les mesures majeures se voient désossées de leur sens en 1935 et 1936 par une Cour suprême qui use de son droit de regard sur la constitutionnalité des lois, n’a pas réussie à enrailler. Richard Marazano et Guilhem Bec retranscrivent admirablement cette époque à la croisée des chemins – l’investissement des États-Unis dans « l’effort » de guerre apportera cet électrochoc espéré pour l’économie américaine – dans la description des rues, dans l’expression d’une pauvreté que l’on souhaite cacher et qui oblige les femmes à travailler de nuit dans des usines où elles sont payées deux fois moins que les hommes, dans ce peu de croyance en l’avenir et dans cet immeuble où se déroule le gros de l’intrigue dont on devine la vétusté. Le lieu c’est ce New York grisonnant qui, même s’il a vu son architecture prendre doucement forme au début du vingtième siècle avec la fin des constructions de la plupart des grandes tours, voit sa structure sociale muter avec la crise de la fin des années 20 et du début des années 30. Des bidonvilles apparaissent dans la partie haute de Manhattan avec une salubrité publique mise à mal. Cette image de la ville moins tape-à-l’œil que celle offerte par les abords de Wall street, est parfaitement retranscrite par les deux auteurs, et participe à la réussite de l’immersion dans le récit. Elle est renforcée par la disparition intrigante et non élucidée de clochards et par ces voiles de lumière aperçus parfois depuis le Pont de Manhattan. L’histoire, elle, développe les ficelles propres à tout récit séquencé, avec ce qu’il faut de ménagement dans la construction du suspense. Le rythme qui pourrait paraître lent au premier abord permet justement une plongée du lecteur dans ce cadre et dans cette époque avec ce qu’il faut d’astuces narratives, de mystères à déflorer et de fantastique pour nourrir cette impression que nous avons entre les mains le premier volet d’un excellent récit renforcé par un rapport à la science, notamment au travers de Nikola Tesla, mort en 1943 en laissant à la postérité plus de 300 brevets, des plus stimulants. Mention spéciale aux pages de garde « Daily workées » qui donnent à voir les actualités de Big Apple un an après le début de notre histoire. L’un des 48 pages qui offre le plus de plaisir de lecture en cette rentrée chargée !

Marazano & Bec – Les trois fantômes de Tesla T1 : Le mystère Chtokavien – Le Lombard – 2016 – 13,99 euros

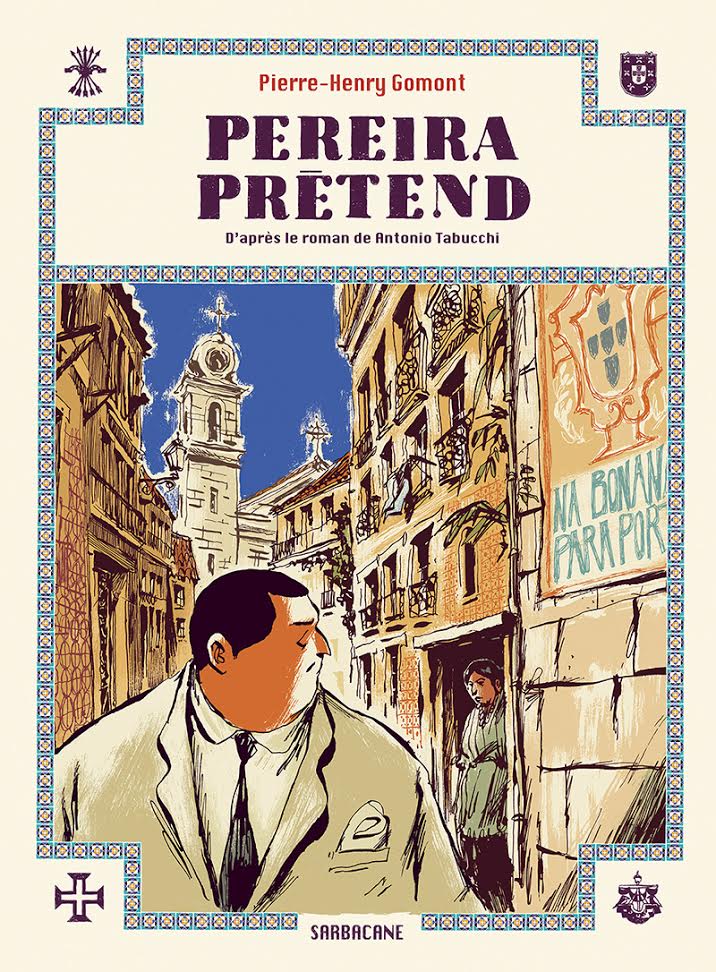

Pereira prétend

Pereira prétend

Après avoir adapté de manière subtile et maitrisée Les nuits de Saturne du romancier Marcus Malte, Pierre-Henry Gomont n’envisageait pas spécialement de renouveler l’exercice. Pourtant, sur les conseils de son éditeur, il accepte de lire Pereira prétend avant d’en dévorer littéralement les pages. Le personnage du journaliste un brin désenchanté, qui vivote en tenant une rubrique littéraire régulière dans un journal peu connu pour son esprit de liberté et de modernité, séduit très vite le dessinateur, tout comme cette ville, Lisbonne, dont le parfum et les couleurs décrites par un Antonio Tabucchi au sommet de son art l’attirent indubitablement. La trajectoire du héros, qui laisse derrière lui cette vie bien ordonnancée pour s’ouvrir au monde – ce qui induit pour lui de reconsidérer certaines des valeurs de la société policée, laissée au libre arbitre des salazaristes, dans laquelle il évolue – et au-delà épouser une cause révolutionnaire dont il semble presque tout ignorer, possède suffisamment de sel et de matière pour faire germer des idées graphiques. Pour autant, s’atteler à cette adaptation sans connaitre Lisbonne ne pouvait s’envisager, car, comme le dit Pierre-Henry Gomont (voir l’interview vidéo qu’il nous a accordée), ce roman possède un cadre, une ambiance aussi importante que peut l’être le cadre historique et le parcours sinueux et dramatique des personnages. Si le dessinateur avoue que la couleur n’était pas jusqu’alors la priorité absolue de son dessin, avec Tabucchi et son Pereira prétend, il se devait de retravailler les matières, tenter de s’approcher au plus près des pigments et de l’essence du récit. Un récit qui pose très vite les bases : « En ce beau jour d’été, avec la brise atlantique qui caressait la cime des arbres, avec le soleil qui resplendissait, et une ville qui scintillait, oui qui scintillait littéralement, sous sa fenêtre, et un ciel bleu, un ciel d’un bleu jamais vu, prétend Pereira, d’une netteté qui blessait presque les yeux, il se mit à songer à la mort. ». Ce bleu jamais vu, Pierre-Henry Gomont va longtemps le chercher pour le trouver et en teinter les pages. Cette Lisbonne croquée dans ses moindres ruelles et sinuosités on la doit à un séjour effectué par le dessinateur dans la capitale artistique lusitanienne à l’été 2015. De ce séjour l’auteur reviendra avec une ambiance et des images. Première étape, et pas la moindre avant de se fondre totalement dans les personnages. Pereira possède une âme, une âme repliée et recroquevillée en lui qui ne demande qu’à s’ouvrir. Pierre-Henry Gomont va être celui par lequel Pereira va prendre corps et va prendre vie, tout du moins sous sa forme graphique. Un Pereira qui va s’affranchir de pas mal d’habitudes lénifiantes pour reconsidérer son action dans le monde. C’est en partie pour cela que Tabucchi lui-même considère le récit comme résolument optimiste. Loin de vivre avec les œillères que lui offre sa situation, le héros va réapprendre à vivre, à observer, et à partager avec d’autres, prendre des risques, proposer aux âmes fragiles et endormies une autre voie et surtout tenter de leur faire comprendre la fierté de ne pas accepter l’inacceptable. L’homme qui passe ses journées à traduire des textes majeurs de la littérature, notamment française, posera un temps le crayon. Il se liera d’une amitié sincère avec un jeune homme fougueux (plus par amour que par idéologie) qui lui offrira ce regard vers les larmes contenues d’un peuple qui se meurt peu à peu. Pierre-Henry Gomont a pris le parti de travailler en faisant appel à son ressenti personnel, en lisant le livre, puis en dessinant sans jamais l’ouvrir de nouveau. Le récit gagne peut-être en intensité, même si l’œuvre de Tabucchi n’en manque pas. Il offre surtout un astucieux rendu de la petite voix intérieure de Pereira qui l’accompagne dans ses choix et ses réflexions. Une relecture dynamique, qui donne l’envie de parcourir Tabucchi, qui démontre aussi tout l’intérêt d’une adaptation qui ne se veut pas formelle, mais une vraie réappropriation de l’essence du texte initial, qui, dans le cas présent, peut voir ses idées et ses thèmes transposés à notre époque qui a trop tendance à ne pas voir les maux la gangréner de l’intérieur au point de faire des hommes les simples ombres d’un jeu qui les dépasse…

Pierre-Henry Gomont – Pereira prétend – Sarbacane – 2016 – 24 euros

Interview de Pierre-Henry Gomont

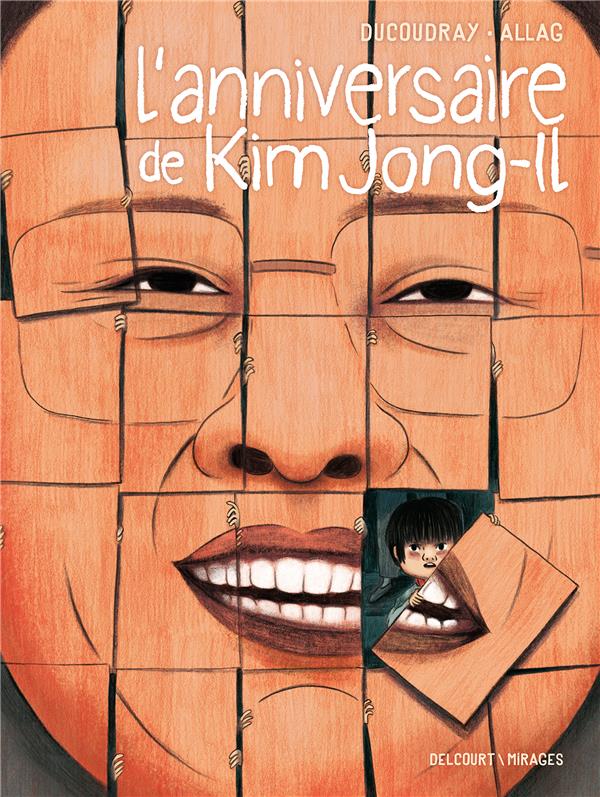

L’anniversaire de Kim Jong-Il

L’anniversaire de Kim Jong-Il

Au sein du cortège qui déambule dans la capitale de Corée du Nord un petit garçon brandit avec fierté un des panneaux qui forment le portrait complet de Kim Jong-Il. Un petit garçon pas bien différent des autres petits garçons de son âge, plein de ces certitudes attachées à son jeune âge et qui, peut-être avec le temps, vont se ternir pour épouser des réalités moins lisses. Mais pour l’instant Jun Jang affiche son plus beau sourire. Il faut dire que ce jour si particulier, celui de l’anniversaire de Kim Jong-Il est aussi celui de son propre anniversaire, et, dans un pays qui ne les souhaite pas, Jun Jang se voit forcément comme un privilégié du régime. Un régime bien huilé dont la base repose sur un endoctrinement de la première heure, entretenu par le relais de l’école qui veille à ce que la bonne parole ne soit jamais dénaturée, raillée ou critiquée. Et les sanctions, quand sanction est prise, ne sont jamais bien tendres car la peur devient bien vite le second levier du système qui voit dans les purges et les exécutions publiques, le moyen de remettre tout le monde dans le rang. Avec le temps, en grandissant, le jeune Jun Jang va pourtant découvrir que cette belle photo de façade, celle qui affiche un beau et large sourire sur un visage à la peau si lisse, peut laisser entrevoir des ridules disgracieuses et forcément irréversibles…

Aurélien Ducoudray aime construire ses scénarii à partir de faits authentiques assemblés qui vont venir alimenter le récit principal. L’anniversaire de Kim Jong-Il devient de fait une docu-fiction qui se nourrit tout à la fois de ces petits faits divers et de la puissance dramatique de la fiction qui autorise certaines passerelles avec la réalité qui donnent force au message. Car l’important dans le récit qui nous intéresse n’est pas forcément la recherche d’une vérité particulière somme toute impalpable mais bien plus celle des travers d’un régime qui agit sur l’ensemble, et réduit à la peur ou à la fuite le plus grand nombre. Le scénariste d’Amère Russie place son récit à hauteur d’enfant ce qui lui permet d’épouser le spectre de sentiments et d’émotions le plus vaste possible, la naïveté se teinte d’amertume, avant de se faire dégoût et rejet. Ducoudray va ainsi déconstruire progressivement le long apprentissage inculqué au petit Jun Jang sans virer dans la facilité de la critique politique. Il laisse les faits parler d’eux-mêmes et délivrer toute leur puissance et leur portée émotionnelle. Dans ce contexte le dessin subtil, rond de Mélanie Allag se teinte de tendresse pour le jeune héros tout en déclinant la gravité lorsque celui-ci ouvre enfin les yeux. Un album qui marque autant pour ce qu’il décrit que pour la manière dont il le fait.

Ducoudray & Allag – L’anniversaire de Kim Jong-Il – Delcourt – 2016 – 17,95 euros

Interview d’Aurélien Ducoudray

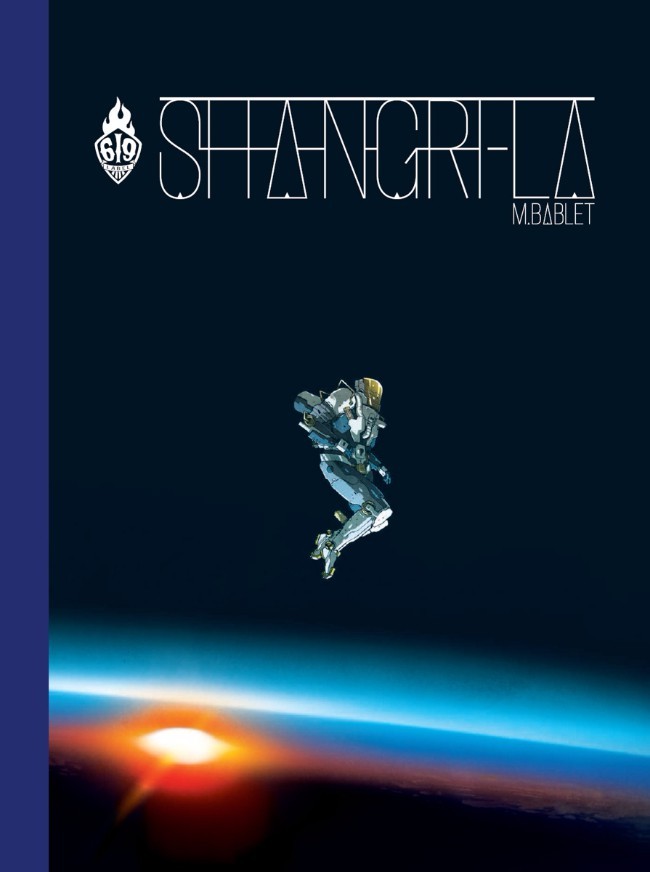

Shangri-là

Shangri-là

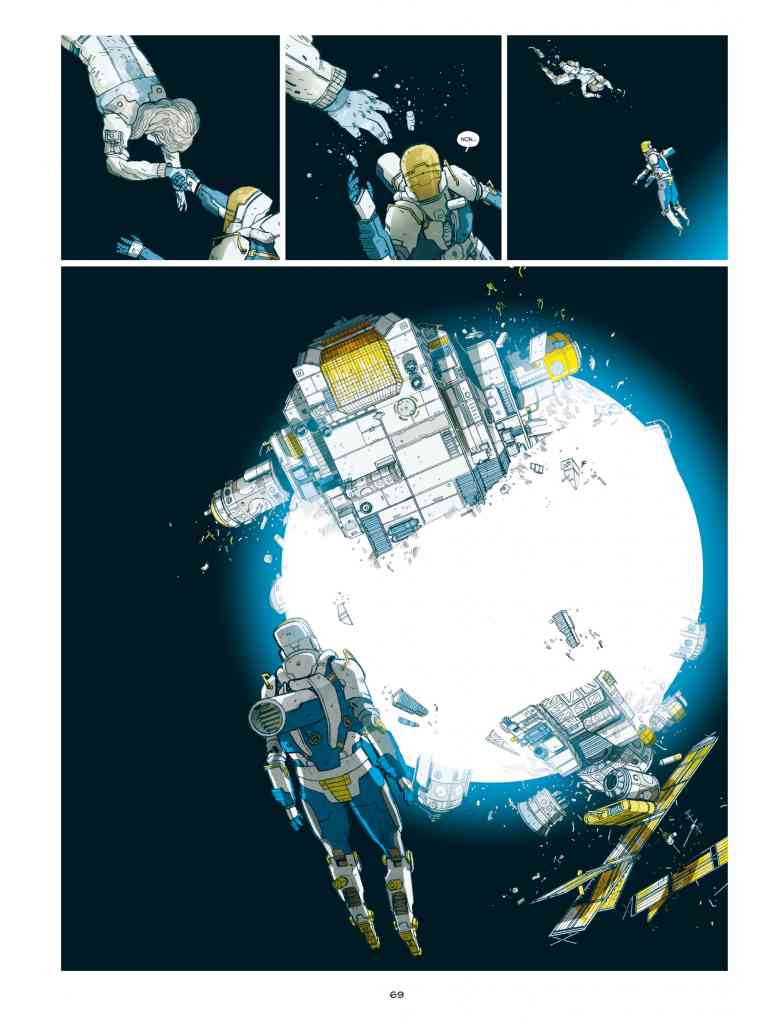

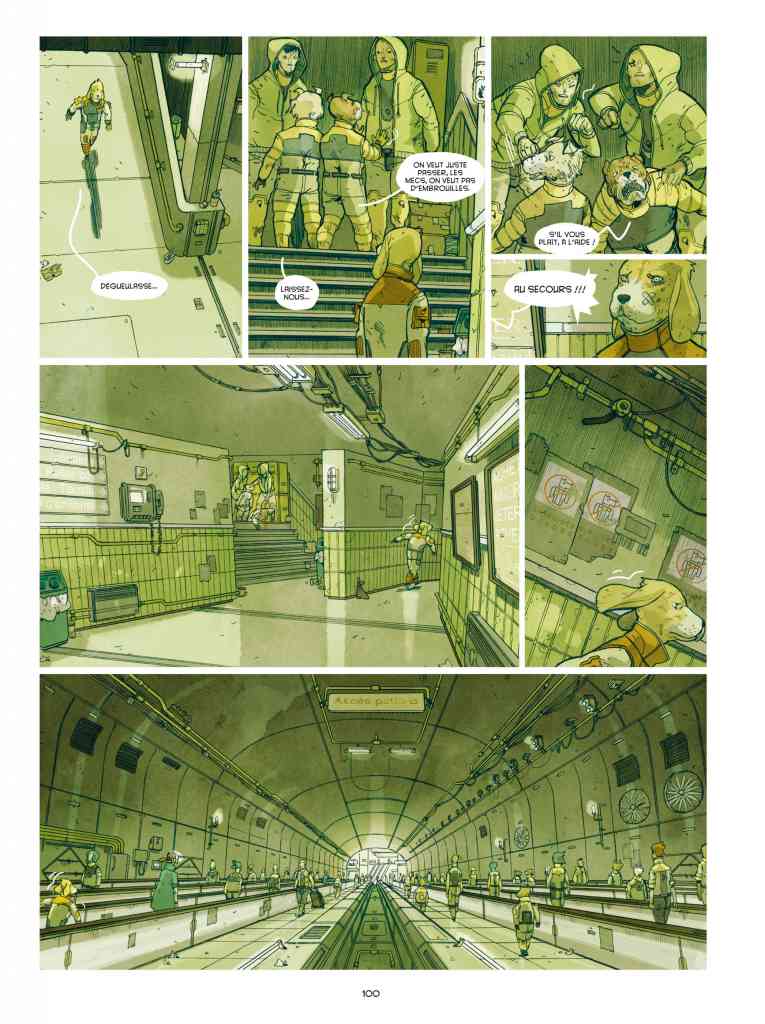

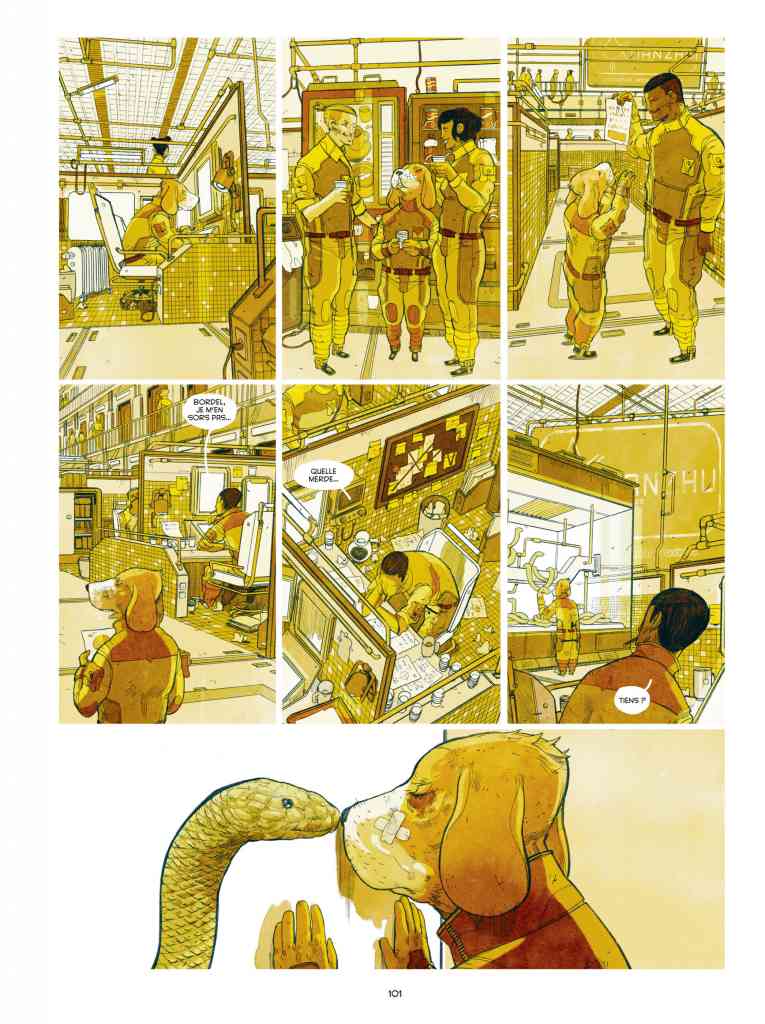

Dans un futur proche la Terre est devenue inhabitable par la faute de l’homme. Refugiés dans une immense station qui flotte dans l’espace, dirigée par une société unique, qui asservi toujours plus l’homme en jouant sur ses faiblesses, les descendants des survivants vivent pour Tianzhu qui offre travail et produits de consommation à ses résidents. Gouverné d’une main de fer par un directoire particulièrement peu sensible au sort des hommes, cette multinationale se voit pourtant menacée par un groupe de chercheurs qui tente de créer la vie à partir de rien, pour ainsi, et tout simplement, remplacer Dieu. Les nouveaux hommes ainsi « créés » viendraient peupler Titan, satellite de Jupiter, qui a subi sur plus de 300 ans une terraformation qui l’a été rendue habitable. Scott travaille en direct pour le directoire de Tianzhu en allant explorer les micro-stations utilisées par les chercheurs pour mener à bien leurs expériences sur la matière et l’antimatière. S’il agit au nom de Tianzhu l’homme ne sait pourtant pas vraiment ce qui se cache derrière cette lutte impalpable qui oppose les scientifiques et ceux qui tentent de maintenir l’asservissement de l’homme dans une station spatiale devenue étouffante. Peu à peu les indices regroupés et les personnes rencontrées vont éclairer Scott sur ce qui se trame vraiment sur Tianzhu…

Mathieu Bablet avait attiré notre attention avec Adrastée (2013/2014) dont une intégrale vient d’être éditée par son éditeur Ankama en même temps que Shangri-là. Avec ce nouveau récit, qui, par les thèmes et l’univers créé possède une profondeur rare, il s’essaye à la SF avec une remarquable réussite. Son univers qui emprunte volontairement ou non à Carpenter et son Invasion Los Angeles pour le côté martelage publicitaire et conditionnement, à L’Armée des douze singes de Terry Gilliam (qui lorgne lui-même vers La Jetée de Chris Marker) pour le volet manipulation génétique, à THX 1138 pour l’inhabitabilité de la Terre et cette humanité soumise à une certaine forme de totalitarisme, comme écrit en son temps par Orwell dans 1984… et bien d’autre encore, se construit dans ce double regard d’une station gigantesque qui accueille les descendants du reste de l’humanité après que la Terre fut rendue impropre à la vie, et la Terre elle-même qui offre l’éclat bleuté de ses eaux comme un décorum inatteignable et rappelle au passage la beauté du monde d’avant, détruit par l’inconscience et l’égoïsme des hommes. Mathieu Bablet se pose des questions. En tant qu’homme mais aussi en tant qu’auteur. Sur le devenir de l’humanité, trop occupée par des futilités, et qui en oublie, tant que tout va bien, de s’occuper de la santé de notre belle planète, qui n’a jamais été, écologiquement parlant, aussi dégradée et dégradable. Le message se délivre donc en renforçant et extrapolant sur nos travers actuels : envie de créer l’homme à partir de rien, conditionnement de l’homme rivé sur la mode des tablettes et autres smartphones qui l’écartent de ce penchant naturel et, peut-être oublié, à ne plus accepter l’inacceptable, et donc à manifester avec véhémence son rejet d’un système. Le racisme latent (ou pas), qui se lit au travers du rejet des animoïdes (chiens et chats dotés de paroles « confectionnés » par l’homme pour accomplir certaines tâches et servir de refouloir aux hommes) s’affiche lui-aussi comme l’un des thèmes centraux de ce récit, complété par toute une ribambelle de sujets connexes (pouvoir de la science, contrôle de l’information, recherche d’un lieu de vie sur une autre planète…). La densité du propos trouve son contrepoint dans un graphisme d’une redoutable précision qui détaille les moindres parcelles de la station spatiale. Mathieu Bablet s’affiche en ce sens en véritable stakhanoviste des lignes non rompues qui participent à la mise en place d’un huis clos qui agit ainsi peu à peu. A l’origine d’un mal être chez certains des habitants de la tentaculaire cité, ce huis clos joue parfaitement son rôle dans le ressenti du lecteur. Le temps qui ne s’arrête que lors des pauses effectuées hors de la station, lorsque les héros naviguent dans l’espace et qu’ils observent la planète Terre, comme une photographie géante placardée dans leur minuscule chambre pour nourrir l’espoir (justement) d’une vie plus harmonieuse et moins resserrée ailleurs, possède une autre valeur dans cet univers nourrit aux LED qui ne voit jamais la lumière du soleil. Dans ce cadre Mathieu Bablet pose son récit, sans se faire trop bavard, en dosant les rythmes et les effets de surprises, en offrant surtout une vision personnelle édifiante d’un futur somme toute plausible qui ne peut que renforcer le pessimisme ambiant d’une société qui se cherche comme jamais. Un récit majeur, de plus de 200 planches, qui fera incontestablement date.

Mathieu Bablet – Shangri-là – Ankama – 2016 – 19,90 euros

Interview de Mathieu Bablet

Adrastée qui t’a véritablement révélé aux yeux du public évoquait un monde mythologique dans la Grèce antique. Ici tu développes un récit de science-fiction dans un futur lointain. Est-ce à dire que le cadre importe moins que le message que tu souhaites passer ?

Adrastée qui t’a véritablement révélé aux yeux du public évoquait un monde mythologique dans la Grèce antique. Ici tu développes un récit de science-fiction dans un futur lointain. Est-ce à dire que le cadre importe moins que le message que tu souhaites passer ?

Exactement. Enfin pour être plus précis, il y a deux choses. Il y a tout un tas de genres différents que j’affectionne particulièrement (la SF, la Fantasy, le post-apo, le conte mythologique etc…) et qui me donnent envie d’en explorer les codes et l’imaginaire. Ça permet en plus, entre chaque projet, de faire quelque chose de complètement différent, de ne pas se lasser. Et puis d’un autre côté, quelles que soient les histoires que j’ai envie de raconter, il y a forcément des thèmes, pour ne pas dire des obsessions, qui quel que soit l’univers décrit, transparaissent dans l’écriture. Et c’est véritablement ça la colonne vertébrale de tous ces récits.

Comment est né ce projet ?

Tout d’abord de l’envie de faire de la SF : c’est le genre que j’affectionne le plus. Le rapport de l’homme à l’espace infini, cette espèce de vertige quand on pense à ce qu’il y a au-dessus de nos têtes. Ensuite, c’est la volonté de s’inscrire dans l’héritage des récits d’anticipation contestataire. 1984, Soleil vert, Le meilleur des mondes… Je trouve que c’est dans ce genre que la SF est la meilleure : quand elle transpose les vices de notre monde dans un univers plus ou moins lointain pour en avoir une vision en miroir.

Tu questionnes à travers ce récit le rapport des hommes au monde dans lequel ils vivent. En quoi cette thématique, qui est la colonne vertébrale du récit, et sur laquelle viennent se greffer des sujets comme le racisme, une critique de l’ultra-libéralisme, la manipulation génétique…, t’intéressait-elle ?

Je pense que dans tous les cas, et même par rapport à mes autres histoires, ce qui m’intéresse, c’est l’homme. Qui il est, où il va, pour quelles raisons, etc… Aujourd’hui j’ai l’impression que ce questionnement ne peut que se politiser. En tant qu’occidental privilégié, vivant dans un monde dont on voit les limites politiques et économiques, en danger écologique, je pense que c’était normal que toutes ces angoisses se synthétisent dans un récit qui sort en 2016, année des revendications sociales en France, du 49.3, de la montée des extrêmes… C’est une question qui n’a jamais autant été au cœur de nos choix pour l’avenir.

La SF reste encore aujourd’hui un milieu de fans, souvent très pointus. Un genre qui a souvent été marginalisé. Était-ce facile pour toi de te fondre dans cet univers ?

Je ne sais honnêtement pas trop pourquoi ce n’est pas un genre plus représenté. C’est sûr que c’est un genre exigent, où il y a beaucoup de choses à inventer en essayant de coller à un certain réalisme scientifique. Mais honnêtement j’ai juste pris beaucoup de plaisir à rentrer dedans. Il faut juste choisir où l’on veut se situer dans le spectre de la SF, entre la hard science la plus scientifique et Star Wars, puis s’y tenir. Je pense que partir dans trop de directions différentes peut rendre un récit foireux pour les lecteurs de SF. Mais mise à part ça, c’est vraiment chouette de créer des stations spatiales et des robots géants !

La SF est un genre qui, de par son histoire et les auteurs qui l’ont porté, a toujours eu un regard très pertinent sur le quotidien tout en alertant sur ses dérives possibles. Avais-tu cette envie de t’inscrire dans cette veine d’auteurs visionnaires et finalement lucides sur les dérives du quotidien dans lequel ils vivent ?

auteurs qui l’ont porté, a toujours eu un regard très pertinent sur le quotidien tout en alertant sur ses dérives possibles. Avais-tu cette envie de t’inscrire dans cette veine d’auteurs visionnaires et finalement lucides sur les dérives du quotidien dans lequel ils vivent ?

Complètement ! Même si, encore une fois, la problématique peut se voir à l’inverse. Je pense que le monde dans lequel on vit aujourd’hui, avec ses intrications politiques, économiques, écologiques, ou communautaires, forme un noyau extrêmement complexe dans lequel l’individu semble se noyer. Je ressentais le besoin de me saisir de tous ces questionnements. La SF était évidemment le genre de prédilection pour traiter tous ces sujets !

Comment as-tu travaillé concrètement sur ce projet ?

Comme pour les autres, c’est avant tout une accumulation de petites idées que je note au fur et à mesure dans un carnet. Je ne brusque pas les choses, j’écris à l’envie, et quand j’ai le sentiment d’avoir assez d’idées, là je commence à les agencer pour former une histoire. La première idée que j’ai eue par exemple était l’introduction avec Scott sur la planète perdue, qui synthétise bien ce que je voulais montrer de la place de l’homme dans l’univers.

Puis une fois que le scénario est terminé, je fais un story-board de chaque page pour avoir une structure de base la plus solide possible. Après, là où réside l’avantage d’être à la fois dessinateur et scénariste, c’est que la création de la BD se fait de manière assez organique : je suis revenu au cours de la production des planches sur certains pans du scénario qui ont été modifiés à la volée, pour être améliorés, ou parce qu’ils ne correspondaient plus à ce que je voulais raconter.

Avais-tu une idée précise des personnages qui devaient peupler ton monde. Comment sont nés tes personnages principaux ?

Au début je n’avais pas d’idées précises : les personnages devaient avant tout répondre à une fonction : Scott représentait le personnage lambda : satisfait de sa vie, n’ayant pas envie de s’impliquer, ne se posant pas trop de questions sur le système. C’est par ses yeux que j’invite le lecteur à une prise de conscience. Il y avait ensuite l’idéaliste naïve (Nova), la radicale (Aicha), le modéré (Virgile) etc… C’est ensuite, quand leur fonction est établie, qu’ils finissent par avoir leur propre voix et à vivre par eux même. Leur caractère, les personnages secondaires, tout arrive ensuite petit à petit, de manière organique.

Shangri-la assume pas mal de références majeures (au cinéma notamment), on peut y voir des clins d’œil à Carpenter et son Invasion Los Angeles au travers de ce martellement par la pub, à L’Armée des douze singes pour les manipulations génétiques, et à bien d’autres encore. Peux-tu nous parler de tes références et sources d’inspiration pour ce récit ?

Alors bizarrement la référence au film de Carpenter doit être plus inconsciente qu’autre chose. Je n’ai pas spécialement fait exprès au moment de dessiner toutes ces fausses pubs. Je voulais arriver à synthétiser l’essence même du message publicitaire, et fatalement on retombe évidement sur le même postulat qu’Invasion Los Angeles. C’est la même chose pour L’armée des 12 singes, qui fait partie des grands films qui m’ont marqué, mais ce n’est forcément ça qui m’a poussé à parler de manipulations génétiques. Les animoïdes me permettaient simplement d’aborder un paquet de problématiques différentes sous couvert de leur existence : le specisme, la récupération politique du racisme communautaire, les conséquences de nos modes de vies occidentaux quant à notre consommation d’électronique etc…

Non mes références viennent plutôt de la littérature, comme dit plus haut avec 1984, Soleil vert, et pour le cinéma plutôt 2001 (le prologue et la conclusion en sont forcément marqué), THX 1138, Sunshine, Alien pour l’identité visuelle dite de « futur usé » etc…

Le récit alterne un huis clos particulièrement oppressant avec des scènes dans l’espace d’une légèreté et d’un rythme bien différent. Pour toi cette alternance de cadres, entre la vie dans ce vaisseau tentaculaire et ce rappel constant à la planète Terre était-il essentiel et pourquoi ?

Le récit alterne un huis clos particulièrement oppressant avec des scènes dans l’espace d’une légèreté et d’un rythme bien différent. Pour toi cette alternance de cadres, entre la vie dans ce vaisseau tentaculaire et ce rappel constant à la planète Terre était-il essentiel et pourquoi ?

Le récit est effectivement basé sur la rupture entre les scènes d’espace infini et celles d’intérieur de la station, grouillante. Comme on est en SF et que je voulais parler du rapport de l’homme à l’univers, ça me paraissait intéressant de montrer le contraste entre cette planète bleue, immense et froide, dont les vues sont autant de moments de contemplations – rappel de la vacuité de l’humanité quand on pense l’univers à une échelle infiniment plus vaste – et justement les Hommes et leur destiné, les uns sur les autres, dans une station labyrinthique aux couleurs artificielles. Ce jeu de contrastes renforce le propos du livre que l’on retrouve dans l’introduction : « on est si petit… si rien ».

Le graphisme est d’une incroyable densité avec un luxe de détails dans chaque cadre présenté. Peux-tu nous expliquer ce choix ?

Disons que ma principale influence vient simplement des animés japonais, surtout des films de Miyazaki (même si au niveau du style ça n’a rien à voir). Je pense que le luxe de détails qu’il met dans ses décors permet une immersion totale dans ses univers : ils sont tangibles, vivants, et on a littéralement l’impression d’en faire partie. C’est cet aspect qui m’intéresse, donner aux lecteurs l’envie de faire partie du monde que je crée.

Quelles sont, s’il y en a eu, les plus grandes difficultés que tu as rencontrées ?

Arriver à faire rentrer dans l’histoire toutes les envies et tous les messages dont j’avais envie de parler. Et surtout arriver à le faire de manière fluide et logique. C’était un vrai défi scénaristique : il faut que les personnages vivent au milieu de tout ça, que l’histoire reste intéressante, et que le rythme et la tension soit maintenus. Et aussi, accessoirement, arriver à se motiver pour faire 220 pages de BD. C’est long.

Quelle est ta vision de notre société actuelle en tant qu’homme et as-tu des craintes pour le futur ?

Je pense que je suis assez pessimiste de nature. Si je devais y aller de mes réflexions de comptoir, disons que je pense qu’on est arrivé à la fin d’un cycle : l’urgence écologique n’est pas prise en compte par les élites (coucou la COP21). Élites qui ne sont plus que des hommes de pailles pliants au gré du grand capital qui lui-même montre ses limites (crises financières réparées par les états, paupérisation de la population). Je pense que de plus en plus de monde se rend compte qu’on ne peut pas continuer comme ça, et, comme à chaque fois, il faudra la révolte pour qu’enfin les choses bougent un peu. Ça ne sera pas forcément mieux après, en tout cas pas pour tout le monde, mais le système est arrivé en bout de course, il faut le changer. Au moins ce sera différent.

Ton travail sur ce projet a été adoubé par pas mal d’auteurs du genre, Denis Bajram en tête, mais aussi par une grande partie de la critique. Quelle est ta réaction à cette reconnaissance ?

Ton travail sur ce projet a été adoubé par pas mal d’auteurs du genre, Denis Bajram en tête, mais aussi par une grande partie de la critique. Quelle est ta réaction à cette reconnaissance ?

Pas mal de surprise ! Je me rends bien compte que j’ai fait des progrès en narration et en dessin par rapport à mes BD précédentes, mais je ne pensais pas que ça puisse offrir à Shangri-la ce petit succès. Le mot de Denis Bajram, c’est à peu près la reconnaissance ultime tant il est LA référence en SF hard science dans le milieux de la BD.

Enfin et pour finir, peux-tu nous parler de John dont tu as réalisé une petite maquette en 3D ?

Alors c’est avant tout un petit plaisir personnel, je suis assez adepte de figurines, et je trouvais ça chouette d’en faire une de l’’un de mes persos de BD. Et l’impression 3D est tellement en train de faire des progrès ahurissant aujourd’hui, que n’importe qui peut sortir des objets d’une qualité tout à fait acceptable. De plus, tout comme le turbomédia et la bande annonce, c’est des à-côté qui permettent de faire vivre encore un peu plus la bande dessinée auprès des lecteurs, et de la faire connaître potentiellement à d’autres personnes.

A suivre la sélection du quatrième trimestre 2016 !

– Les voyages d’Ulysse d’Emmnuel Lepage et Sophie Michel (Daniel Maghen) – interview inédite

– Le marathon de NY à la petite semelle de Sébastien Samson (La Boîte à Bulles) – interview inédite

– Notre Amérique de Kris et Maël (Futuropolis) – interview inédite

– Jamais je n’aurai 20 ans de Jaime Martin (Dupuis) – interview inédite

– La Delicatesse de Cyril Bonin (Futuropolis) – interview inédite

+ notre récit coup de cœur : Sauvage ou la sagesse des pierres de Tomas Gilbert (Vide Cocagne) – interview inédite