La fin de Londres : l’Histoire à l’appui de la fiction (Partie 1)

Quand la peste s’installe à Londres en 1665, la ville ne sait pas encore qu’elle va entrevoir un temps la porte des enfers. La pandémie durera quelques mois seulement mais arrachera la vie à 70 000 personnes. Puis, alors que le pire semble atteint, un grand incendie frappe la ville. Sanction divine envers une ville pécheresse ? Si l’idée fait alors son chemin, ce double événement tragique démontre surtout le manque d’hygiène et de salubrité des grandes métropoles à une époque où la densité humaine n’a jamais été aussi forte et où les couches pauvres de la population s’entassent dans des quartiers délabrés. Pour ce fil rouge « Destruction du monde », petit retour sur l’histoire de la capitale anglaise…

Au dix-neuvième siècle les grandes capitales du monde mutent. En premier lieu car elles agglomèrent, sans véritable limite, les hommes et les femmes issus des campagnes pauvres avoisinantes qui se dépeuplent devant une révolution industrielle toujours plus quémandeuse de bras. Cette croissance démographique rapide, qui leur fait grignoter toujours plus de terres sur les campagnes, accouche de nécessaires adaptations de l’espace public qui conduisent à de profondes mutations urbaines. C’est au retour de son exil londonien, en 1848, et inspiré par ce qu’il a vu, que le futur Napoléon III se décide à moderniser Paris pour lui offrir le visage que nous lui connaissons. A partir de 1853 Georges Eugène Haussmann entreprend ainsi, au grand dam de ses habitants, une saignée en profondeur de la capitale française pour lui donner un visage plus aéré, fait de grandes artères et d’espaces verts ainsi que d’avancées hygiéniques majeures. Si la guerre de 1871 contre la Prusse mêlée aux dégradations opérées durant la Commune défigura un temps son espace public, le grand chantier était bel et bien amorcé.

Au dix-neuvième siècle les grandes capitales du monde mutent. En premier lieu car elles agglomèrent, sans véritable limite, les hommes et les femmes issus des campagnes pauvres avoisinantes qui se dépeuplent devant une révolution industrielle toujours plus quémandeuse de bras. Cette croissance démographique rapide, qui leur fait grignoter toujours plus de terres sur les campagnes, accouche de nécessaires adaptations de l’espace public qui conduisent à de profondes mutations urbaines. C’est au retour de son exil londonien, en 1848, et inspiré par ce qu’il a vu, que le futur Napoléon III se décide à moderniser Paris pour lui offrir le visage que nous lui connaissons. A partir de 1853 Georges Eugène Haussmann entreprend ainsi, au grand dam de ses habitants, une saignée en profondeur de la capitale française pour lui donner un visage plus aéré, fait de grandes artères et d’espaces verts ainsi que d’avancées hygiéniques majeures. Si la guerre de 1871 contre la Prusse mêlée aux dégradations opérées durant la Commune défigura un temps son espace public, le grand chantier était bel et bien amorcé.

Londres devint donc le modèle du nouveau Paris. Reconstruite et repensée après l’incendie destructeur de 1666, la capitale anglaise pouvait sans conteste affirmer, au début du dix-huitième siècle, être en avance sur son temps. L’épidémie de peste qui avait sévit un an plus tôt, décrite de façon clinique par Daniel Defoe (Journal de l’année de la peste), avait causé la mort de plus de 70 000 de ses habitants. La conjugaison des deux événements tragiques amorça le lent processus de transformation urbaine londonien qui se poursuivra tout au long du dix-neuvième siècle par l’amélioration du réseau de transport – train et métro – rapprochant les hommes.

Le dix-neuvième siècle s’impose donc comme celui des mutations urbaines. Il est aussi celui durant lequel se développe la littérature d’anticipation. Influencée par le progrès technique dans son ensemble et par, notamment, l’archéologie, qui connaissait des avancées majeures passant – pour faire simple – de la simple accumulation d’objets au stade de l’analyse systématique, l’anticipation se pencha sur le sort des villes. En France, Paris devint l’objet de centaines de récits qui préfigurèrent le merveilleux scientifique. Albert Robida, Camille Flammarion, Octave Béliard, Joseph Méry, Pierre Véron, André Muller et bien d’autres encore développèrent, souvent en feuilletons, des récits épiques mettant à mal la capitale. Un phénomène similaire émergea à la même période en Angleterre autour d’auteurs comme H. G. Wells, Mary Shelley, Richard Jefferies, Robert Barr, Edward Douglas Fawcett ou Prof. Blyde Muddersnook. Plus tard d’autres auteurs viendront « martyriser » Londres. L’un des romans les plus essentiels du vingtième siècle, « 1984 » de George Orwell se déroule dans un Londres post-apocalyptique « pris » en main par Big Brother. Plus tard encore J. G Ballard n’hésite pas à dépeindre un Londres recouvert par les marécages dans « Le Monde englouti ».

La littérature ne s’est jamais mis d’œillères pour dépeindre le futur d’un Londres flirtant, à l’image du monde, avec le grand collapse. Le neuvième art et l’illustration lui ont emboité très vite le pas autour d’auteurs phares tels Alan Moore, Pat Mills ou John Wagner. Petit tour d’horizon non exhaustif des projets graphiques (ou non) développés dans un Londres meurtri, en commençant par le début, et le Londres des années 1660…

La peste, première idée de la fin

Si la peste est connue sur le continent européen depuis le sixième siècle [1], elle ne refait pourtant surface que huit cents ans plus tard lorsque des bateaux en provenance de Chine mouillent dans le port de Marseille en 1347. En l’espace de six petites années, jusqu’en 1353, 25 millions de personnes meurent sur l’ensemble du continent. Le virus se déplace ensuite par foyer, touche Paris en 1464 (40 000 morts), Londres en 1563 (20 000 morts), Venise en 1576 (50 000 morts), puis sillonne l’Italie entre 1629 et 1631 – en emportant avec lui près de 300 000 personnes -, l’Espagne, et notamment Séville et Valence dès 1647, causant la mort de près d’un demi-million de personnes, avant de revenir dans la capitale anglaise en 1665 où il restera dans l’histoire comme la Grande peste de Londres.

Si la peste est connue sur le continent européen depuis le sixième siècle [1], elle ne refait pourtant surface que huit cents ans plus tard lorsque des bateaux en provenance de Chine mouillent dans le port de Marseille en 1347. En l’espace de six petites années, jusqu’en 1353, 25 millions de personnes meurent sur l’ensemble du continent. Le virus se déplace ensuite par foyer, touche Paris en 1464 (40 000 morts), Londres en 1563 (20 000 morts), Venise en 1576 (50 000 morts), puis sillonne l’Italie entre 1629 et 1631 – en emportant avec lui près de 300 000 personnes -, l’Espagne, et notamment Séville et Valence dès 1647, causant la mort de près d’un demi-million de personnes, avant de revenir dans la capitale anglaise en 1665 où il restera dans l’histoire comme la Grande peste de Londres.

Samuel Pepys, conseillé de la marine et futur membre du Parlement, décrit la peste dans son journal [2] au jour le jour. La lecture du quotidien de l’homme, proche du pouvoir, fait d’abord apparaitre une simple inquiétude à la fin du mois de mai :

« 24 mai – (…) la seule nouvelle est celle de la sortie des Hollandais, et de la peste qui progresse à Londres, ainsi que les remèdes à y apporter ; chacun donne un avis différent »

Inquiétude qui se transforme quinze jours plus tard en une angoisse plus palpable :

« 10 juin – Le soir, rentrant souper, j’apprends à mon grand tourment que la peste a fait son apparition dans la Cité (pourtant complètement épargnée jusque-là, depuis que le mal est apparu il y a trois ou quatre semaines dans les faubourgs), et ce précisément dans Fenchurch Street, chez mon bon ami et voisin de Dr Burnet ; voilà qui m’inquiète à double titre »

Puis l’homme cède progressivement à la lecture régulière des chiffres de la mortalité dans la capitale qui lui font craindre le pire :

« 7 septembre – Levé dès 5 heures, redoutant fort d’attraper une fièvre, mais je n’avais guère le choix ; chaudement emmitouflé, me rendis par le fleuve à la Tour, où je fis chercher le bulletin hebdomadaire qui annonce 8252 morts au total, dont 6978 de la peste – chiffre atterrant – ce qui donne lieu de craindre que la peste a dorénavant tant de prise sur nous qu’elle va durer encore longtemps ».

A cart for transporting the dead in London during the great plague Wellcome Copyrighted CC BY 4.0

Il faudra attendre la fin septembre pour que la maladie engage une décrue significative du nombre de ses victimes et le début de 1666 pour qu’elle ne soit plus qu’un souvenir lointain. A l’heure des bilans, les chiffres font froid dans le dos. Cet épisode de peste – alors même que Londres était parcourue de résurgences régulières tout au long du dix-septième siècle – aura emporté plus de 70 000 londoniens, la plupart issus des couches les plus pauvres de la société, s’entassant dans des logements de fortune au sein des quartiers défavorisés de la ville.

Et, lorsque la maladie pénètre dans une maison, aussitôt marquée d’une croix, la mort survient très peu de temps après et emporte avec elle toute la maisonnée. Dans son livre Unknown London publié en 1919, Walter George Bell, rédacteur au Daily Telegraph de 1899 à 1936 et auteur entre autre d’études remarquées sur la Grande Peste de Londres et le Grand incendie qui suivit, décrit la désolation des rues désertées dans lesquelles règne un silence perturbé par le passage des charrettes amoncelant sans discontinuité les corps :

« Dans ces rues hantées de fantômes, il y avait des portes qui ne s’ouvraient jamais avant que la charrette transportant les morts ne fasse sa tournée, et que les corps – ceux de toute une famille – ne soient sortis et ajoutés sans cérémonie au tas déjà rassemblé ; puis la charrette s’en allait vers la fosse. Il n’y avait pas de temps pour les cérémonies, ni – la mort étant si fréquente – l’humeur de les célébrer. La ville était plongée dans un silence étrange, troublant, rompu seulement par le chant funèbre des cloches des églises. »

Il publie surtout des extraits de lettres d’un étudiant en médecine, John Allin qui, dans ses correspondances, dresse un panorama saisissant des quelques mois durant lesquels la peste fit son office.

« 26 juin. J’ai entendu dire que le nombre de morts sera cette semaine d’environ 2500. Je remercie Dieu de pouvoir vaquer à mes occupations (…) là où [la peste] se déclare ; beaucoup de familles entières de 7, 8, 9, 10, 18 personnes sont totalement emportées. Je pense qu’il n’y a pas de moyen d’échapper à la main de Dieu, et en vérité cette maladie si pestilentielle dans certains endroits montre qu’elle relève plus d’un jugement que d’autre chose, et le vrai repentir reste encore son meilleur antidote, et le pardon des péchés son meilleur remède. »

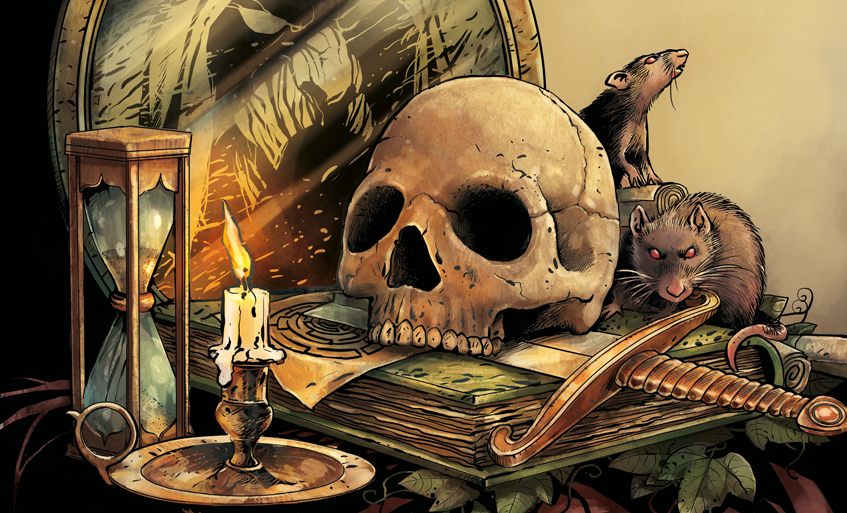

John Allin va jusqu’à nous immerger dans la chambre d’une maison où il loge, cernée par la peste qui emporte à tour de bras ses plus proches voisins. Le texte pourrait se lire comme une nouvelle épistolaire de Lovecraft, à mi-chemin entre La maison de la sorcière et Celui qui hantait les ténèbres…

« Le 7 septembre (à Fryth). La maladie qui progresse s’est maintenant rapprochée de moi, et Dieu sait si je pourrai écrire davantage ou non ; c’est à la porte voisine, des deux côtés, et sous le même toit ; mais je n’ai aucun endroit où me retirer, ni à la ville ni à la campagne ; je n’ai personne, ni au ciel ni sur la terre, vers qui me tourner, si ce n’est vers Dieu seul ; que le Seigneur me loge dans le sein de son amour, et alors je serai en sécurité quoi qu’il arrive. »

Pour percevoir les impacts du virus sur la population fragilisée de Londres, il faut se tourner vers un autre observateur de la pandémie. Daniel Defoe n’avait que cinq ans lorsque la peste frappa Londres en 1665. L’auteur de Robinson Crusoé, marqué par cet épisode entreprend, dès 1720, à la faveur d’une résurgence de la peste à Marseille [3] qui inspira un travail colossal de documentation scientifique, la rédaction de son Journal de l’année de la peste qui marquera son époque lors de sa publication en 1722. D’abord car l’auteur décrit avec une précision chirurgicale l’épisode de peste semaines après semaines, ensuite car il dégage des lignes-forces dans l’étude de la maladie, mettant en évidence, par exemple, la notion de porteur sain, engageant aussi toute une réflexion sur les moyens d’endiguer la pandémie et de prendre en considération les observations de son évolution. Pour cela il consigne tous les faits, les chiffres et les anecdotes dont il est le premier à mettre en doute la véracité, comme dans cet épisode succulent puisé dans l’imagerie populaire :

Pour percevoir les impacts du virus sur la population fragilisée de Londres, il faut se tourner vers un autre observateur de la pandémie. Daniel Defoe n’avait que cinq ans lorsque la peste frappa Londres en 1665. L’auteur de Robinson Crusoé, marqué par cet épisode entreprend, dès 1720, à la faveur d’une résurgence de la peste à Marseille [3] qui inspira un travail colossal de documentation scientifique, la rédaction de son Journal de l’année de la peste qui marquera son époque lors de sa publication en 1722. D’abord car l’auteur décrit avec une précision chirurgicale l’épisode de peste semaines après semaines, ensuite car il dégage des lignes-forces dans l’étude de la maladie, mettant en évidence, par exemple, la notion de porteur sain, engageant aussi toute une réflexion sur les moyens d’endiguer la pandémie et de prendre en considération les observations de son évolution. Pour cela il consigne tous les faits, les chiffres et les anecdotes dont il est le premier à mettre en doute la véracité, comme dans cet épisode succulent puisé dans l’imagerie populaire :

« J’ai entendu parler d’un de ces êtres infectés qui, poussé par la souffrance et l’angoisse que lui causaient ses tumeurs – il en avait trois – sauta à bas de son lit en chemise et prit ses souliers ; il s’apprêtait à mettre son manteau, quand l’infirmière s’y opposa et lui arracha le vêtement. Il la jeta à terre, passa par-dessus elle, descendit quatre à quatre l’escalier, se précipita dans la rue et, toujours en chemise, se dirigea droit sur la Tamise (…) Sur quoi, le malade courut aux degrés de Stillyard, jeta sa chemise et plongea dans la Tamise ; comme il était bon nageur, il traversa le fleuve et, la marée montant (…) il ne toucha terre qu’aux degrés de Falcon. Là, ne trouvant personne car la nuit était tombée, il parcourut les rues, complètement nu, durant un bon moment ; puis, la marée étant haute, il reprit l’eau, nagea jusqu’à Stillyard, aborda, courut de nouveau dans les rues jusqu’à sa maison, frappa à la porte et remonta se coucher. Cette terrible expérience le guérit de la peste, parce que le mouvement violent de ses bras et des jambes tirant sur les parties de son corps où se trouvaient les tumeurs, c’est-à-dire sous les bras et à l’aine (…) Je dois ajouter que je ne rapporte pas cette histoire, non plus que certaines autres, comme relevant de ma connaissance personnelle ; je ne saurais donc me porter garant des faits, particulièrement pour ce qui est de la guérison de l’homme par son extravagante aventure, guérison que, je l’avoue, je ne crois pas très possible. »

En 1894 le docteur Alexandre Yersin parvient à isoler le bacille de la peste. Le virus ne disparait pourtant pas totalement de la circulation et fait des réapparitions épisodiques aux vingtième et vingt-et-unième siècles au Japon, en Mandchourie, en Inde ou ailleurs. L’institut Pasteur note [4] qu’entre 1990 et 2020, plus de 50 000 cas de peste ont été enregistrés à l’OMS. Le virus tue donc toujours, peut sommeiller durant des dizaines d’années avant de ressurgir sans prévenir. Il alimente aussi la fiction qui peut, à travers lui, engager une réflexion sur le devenir de l’humanité…

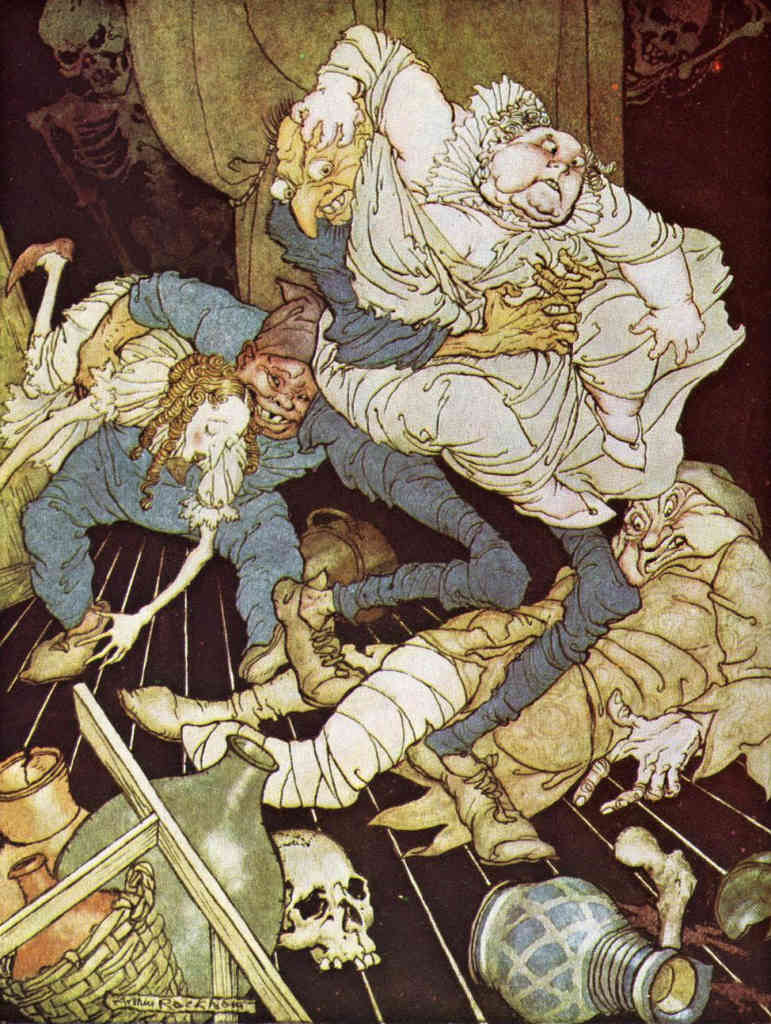

Le Roi peste de Arthur Rackham

Jack London en fait ainsi la cause de la disparition de l’humanité dans sa nouvelle La Peste écarlate. Edgar Allan Poe nous avait offert peu avant deux nouvelles terrifiantes mettant en scène la maladie [5], Le Masque de la mort rouge, et la moins connue Le roi peste (1835). Cette dernière place le récit dans le cadre du Londres médiéval. Deux marins arborant des physiques qui les apparentent à des pré-Laurel et Hardy, boivent tranquillement plus qu’il ne faut dans une auberge de la ville. Ils oublient cependant qu’ils sont passablement sans le sou et, lorsqu’ils aperçoivent, écrit à la craie sur la porte de l’échoppe, les caractères « pas de craie » dont l’approximation cache à peine un sens moins heureux pour eux, les deux hommes tournent de l’œil et, prenant leurs jambes à leur cou, fuient à l’extérieur et dévalent dans les rues de Londres. Dans leur chevauchée ils tombent très vite sur des barrières qui isolent une partie de la ville. Derrière elles, un no man’s land de venelles et d’artères désertées rongées par la peste.

« Bien des années avant et après l’époque où se passe cette dramatique histoire, toute l’Angleterre, mais plus particulièrement la métropole, retentissait périodiquement du cri sinistre : la Peste ! La Cité était en grande partie dépeuplée, et, dans ces horribles quartiers avoisinant la Tamise, parmi ces ruelles et ces passages noirs, étroits et immondes, que le démon de la peste avait choisi, supposait-on alors, pour le lieu de sa nativité, on ne pouvait rencontrer, se pavanant à l’aise, que l’effroi, la terreur et la superstition. »

Les hommes qui les prennent en chasse vont sûrement les rattraper, et les deux marins ne peuvent rebrousser chemin. Ils se décident alors à entrer dans le territoire maudit où ils croiseront le Roi Peste, tenant conseil entouré de personnages hétéroclites et pas très vivants… Cette nouvelle qui tire vers le grotesque et le ton canaille qui se lit dans les dialogues entre les deux gredins et le roi, traduits par Baudelaire, prouve qu’il est encore possible de jouer avec la mort, ici représentée par la Peste, cette dévastatrice claudiquant que les deux héros fuient dans une embardée carnavalesque.

Quelques années plus tôt, en 1826, Mary Shelley publie son Dernier homme. Ce long roman de l’auteure anglaise se développe en trois parties. C’est dans la deuxième que la peste fait son apparition à Londres après s’être développée à Constantinople durant le siège de la ville. L’inquiétude gagne au fil du temps et de l’éclosion, un peu partout à la surface de la Terre, de la maladie.

« Mais nous voilà réveillés. La peste est à Londres ; l’air de l’Angleterre est vicié, ses fils et ses filles foulent une terre contaminée. Et la mer, notre ancienne alliée, parait désormais fixer les limites de notre prison ; cernés par ses flots, nous mourrons comme les habitants affamés d’une ville assiégée. D’autres nations s’entraident dans l’adversité, mais nous, coupés de nos voisins, nous serons les seuls à enterrer nos morts, et la petite Angleterre deviendra une vaste, très vaste sépulture. »

Au fil des pages, Shelley dépeint une ville de Londres jadis vivante, désormais plongée dans une inquiétude permanente. Des hommes et des femmes la fuient, d’autres s’y retrouvent. La peste fait son office de destruction massive jusqu’à ce que la capitale n’abrite plus qu’un petit millier d’âmes. A ce moment-là deux des héros du roman sillonnent la ville et en captent toute la décrépitude :

« Le 20 novembre, Adrian et moi chevauchâmes une dernière fois à travers les rues de Londres. Elles étaient désertes et envahies par les herbes folles. Les portes ouvertes des maisons vides grinçaient sur leurs gonds ; une végétation exubérante et une saleté dégoûtante avaient envahi leurs marches. Les clochers muets des églises s’élevaient dans un ciel libre de toute fumée, les églises étaient ouvertes mais personne ne venait plus prier devant les autels, la moisissure et l’humidité avaient déjà endommagé leurs ornements. »

Les héros du roman se résignent alors à quitter cette Angleterre « enfermée dans son linceul ».

Londres, à l’image des autres grandes capitales du monde occidental, représente symboliquement un mal, un lieu dans lequel les dérives s’y exercent sans retenues. Au dix-neuvième siècle, c’est l’Empire colonisateur qui peut être dénoncé (par H G Wells et sa Guerre des mondes) ou l’exercice du pouvoir (par Orwel et son 1984). Londres n’a pas fini de tomber et les récits post-apocalyptiques qui s’y développent, il y a deux siècles ou aujourd’hui, le démontrent encore par leur richesse thématique qui n’est que l’expression, propre au genre de l’anticipation, de l’évidence des dérives d’un présent dans lequel l’écriture joue un rôle cathartique, pour tenter d’épargner un futur devenu incertain…

[1] La peste de Justinien sévit dans le pourtour méditerranéen entre 541 et 767. Voir notamment Vitaux, J. – Histoire de la peste – PUF – 2010 ; Biraben, J., & Le Goff, J. – La Peste dans le Haut Moyen Age. Annales. Histoire, Sciences Sociales, 24(6), 1969 – pp 1484-1510

[2] Samuel Pepys – Journal II 1665-1669 – Robert Laffont – 1994

[3] Voir à ce propos : Fred Lévy & Frédéric Chabaud Marseille en BD – Et la peste débarqua – Editions Petit À Petit – 2021

[4] https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/peste

[5] La maladie dépeinte dans « Le Masque de la mort rouge » a aussi été lue comme pouvant être la tuberculose ou le choléra.