HeBDo BD #17 : Mondes obliques, La forêt des renards pendus, Confessions d’un enragé, La Loterie, Mort aux vaches…

Cette semaine est placée sous le signe de l’étrange, du macabre mais aussi de l’humour fin et de l’aventure. L’étrange, c’est d’abord la suite du projet initié par Clarke qui, après Réalités obliques, nous revient avec sa vision décalé et parfois glaciale d’un univers que l’on souhaiterait jamais habiter. En matière de récit sombre La loterie de Hyman n’est pas en reste. En adaptant une histoire courte écrite par sa grand-mère à la fin des années 40, le plus français des dessinateurs américains nous interroge sur notre capacité à accepter le récit. La série L’art du crime nous livre deux beaux bébés avec des récits composés autour de l’architecture et de la sculpture. Nicolas Otéro, après Le roman de Boddah nous revient avec un récit très personnel qui raconte la vie d’un jeune enfant mordu par un chat enragé avec toutes les séquelles que cela suppose. Mort aux vaches et Le rose vous va si bien se veulent deux récits un brin déjantés placés sous le signe de l’humour et on en redemande ! Deux récits historiques seront à découvrir, le premier autour du roi Louis XIV, au travers de la deuxième partie de son règne et le second autour de l’histoire d’une boisson rafraichissante, la bière… L’aventure, qu’elle soit dans les grands espaces avec La forêt des renards pendus, dans la richesse d’une bibliothèque qui transporte au loin (Benjamin Blackstone) ou dans cette saga héroïque d’un petit gobelin (Personne n’aime les gobelins), n’a jamais autant stimulé et on s’y laisse prendre avec délectation. Bonne semaine à tous !

Une histoire de la bière en BD

Une histoire de la bière en BD

Il y a toujours une bière pour un contexte. La palette de saveurs et d’arômes qu’offre cette boisson qui a traversé les âges peut se couvrir du sceau de la récompense après l’effort d’une épique randonnée en montagne, ou nous accompagner le samedi après-midi dans un pub surchauffé par l’ambiance d’un match de rugby tendu à enjeux. Elle peut se boire seul et lentement pour éponger un chagrin avec cette recherche passagère ou permanente d’amertume tout comme elle peut faire l’effet d’une bombe rafraichissante en été lorsque les degrés s’envolent et que la pâleur d’une bonne blanche ravive tous les entrains. Mike Smith, aime la bière et au-delà partager son savoir sur un breuvage présent sur tous les continents et toutes les latitudes. Pour cet album baptisé sobrement (!) « Une histoire de la bière en BD » il sait se faire pédagogue pour tout à la fois présenter l’histoire de la boisson, les essais et tâtonnements pour la faire vivre, lui apporter son goût unique et lister les types de bières dans une classification connue partiellement de l’amateur chevronné qui permettra à ceux qui souhaitent en savoir plus mais qui se limitent bien souvent à déguster sans « bagage » de boire différemment en comprenant le processus de production et le façonnage de telle ou telle liqueur. Aidé de Jonathan Hennessey, scénariste chevronné, il traverse les âges depuis la préhistoire jusqu’à notre époque, sans rien occulter, en contextualisant la production de bière dans l’histoire en marche tout en greffant des anecdotes savoureuses qui permettent de faire de cet album plutôt épais et dense en textes un opus tout à fait lisible dans lequel, de toutes façons, le lecteur amateur de bière se replongera régulièrement. Aaron McConnell au dessin fait le job. Il se fond parfaitement dans ce « manuel » qui n’en est pas vraiment un avec ce souci de lisibilité et cette capacité à faire vivre les scènes. C’est plutôt bien fait et au final, cela donne une franche envie de découvrir ces bières artisanales, non pasteurisées qui pullulent dans nos régions et bien au-delà !

Mike Smith, Jonathan Hennessey et Aaron McConnell – Une histoire de la bière en BD – Jungle – 2016 – 15 euros

Mondes obliques

Mondes obliques

Clarke avait ouvert une brèche dans son univers avec Nocturnes publié en 2012 qui laissait entrevoir les questionnements de l’auteur dans un album en forme d’introspection. Il poursuivait dans cette voie trois ans plus tard avec Réalités obliques, un opus carré, composé de cases carrées regroupées par quatre dans des histoires courtes plutôt sombres voire morbides. Il prolonge l’exercice aujourd’hui avec Mondes obliques. Un univers parallèle au nôtre dans lequel l’instant semble parfois figé et possède en tout cas une toute autre valeur. Éphémère ou sans fin, contraint ou sans véritable limite, les micro-scènes que Clarke donne à voir percutent par cette manière d’aller à l’essentiel, autour d’un dessin jouant sur le noir et blanc, le visible et l’invisible, les mots ou ce mutisme lourd de sens. Parfois ou souvent absurdes les contextes poussent le lecteur à la réflexion tout comme le dessin repousse nos limites du visible. Clarke a voulu tester ses capacités à composer des récits avec des contraintes fortes tout en libérant son énergie créatrice et une imagination débridée. On pourrait se trouver dans un univers à la Marc-Antoine Mathieu pour le côté absurde de certaines scènes ou dans celui d’un Franquin pour ses Idées noires, mais au final le sens de la composition, la maîtrise des ombres, donnent à voir tout simplement la face sombre d’un Clarke inspiré, capable d’interroger le lecteur sur la motivation de ses héros, développer une intrigue et un suspense avant de ponctuer le tout d’une pirouette détonante en seulement 16 cases. Au point que l’on ne dirait pas non au développement de certains récits en albums. La page de garde montre une fillette tenir la main d’un lapin blanc bien plus grand qu’elle, pour nous dire, si nous en doutions encore, que nous sommes bien de l’autre côté du miroir, dans un monde envahit par des ombres bien palpables, qui grignotent chaque jour du terrain. Une véritable claque graphique !

Clarke – Mondes obliques – Le Lombard – 2016 – 16,45 euros

La forêt des renards pendus

La forêt des renards pendus

A le voir comme ça, Rafael Juntunen pourrait passer pour un homme sans histoire, plutôt bien élevé, un brin timide. Pourtant le jeune homme âgé d’une trentaine d’années possède une face sombre qu’il entend bien cacher aux yeux de tous. Quelques années plus tôt il a pris part à un braquage qui a mal tourné. Son complice croupit depuis en prison tandis que lui est parvenu à fuir avec un magot qui se résume en trois beaux lingots de 12 kilos chacun. De quoi mener la grande vie loin de tous. Alors que la sortie de prison de son complice se précise, Rafael va venir déterrer les trois barres qu’il avait cachées loin de la ville, puis s’enfoncer dans le nord de cette Finlande qu’il aime tant. En voiture d’abord, jusqu’à Pulju, l’une des villes les plus au nord du pays surplombée d’une immense forêt, puis à pied, sac sur le dos, pour se nicher vers ce nord boisé dans lequel les autochtones n’osent pas ou peu se perdre. Il campera en attendant mieux. Un mieux qui viendra d’un major en délicatesse avec sa hiérarchie qui le pousse à prendre une année sabbatique pour lui faire oublier son amour de la bouteille. Les deux hommes éliront domicile dans une ancienne base abandonnée qu’ils vont peu à peu retaper et équiper de tout le confort moderne en vendant à la ville des grammes d’or raclés de la surface des lourds lingots caché par Rafael…

Rafael le truand, Remes le major en « reconstruction », Naska la nonagénaire en fuite, mais aussi Anieta et Christine, les deux charmantes prostituées, sans oublier 500 balles, le renard aventureux. Une galerie de portraits hauts en couleurs typique des romans de Paasilinna. En révélant peu à peu des pans de leur passé mais aussi leurs espérances futures, chaque personnage densifie une histoire commune et improbable qui se déroule loin de la ville, des hommes et de leurs travers. Ils le font en se mettant parfois à nu dans des scènes qui virent, si ce n’est au grotesque, au pittoresque avec ce que cela induit comme humour décalé et comme situations cocasses. Aussi bizarre que cela paraisse le lecteur se trouve emporté dans cette virée des grands froids, accompagne Rafael dans sa fuite, Remes dans sa quête improbable d’or, Naska dans cette résurrection loin de ces hommes qui ne pensent qu’à l’enfermer avec comme récompense un dentier flambant neuf. On partage les rechutes de Remes dans l’alcool, les sourires de la nonagénaire et cette nonchalance qui flirte parfois avec l’impudence de Rafael, jeune homme complexe qui se révèle peu à peu à tous. La base du roman de Paasilinna offre une richesse dans laquelle se love avec délice Nicolas Dumontheuil. Avec un trait léger qui convient parfaitement au ton de l’histoire, le dessinateur donne véritablement vie à ses personnages. Il construit sans lourdeur le huis-clos tout en évitant de se laisser piéger par le rythme lent de ces grands espaces dépourvus de toute notion de temps… Une superbe adaptation de l’œuvre d’un monument de la littérature finlandaise.

Dumontheuil – La forêt des renards pendus – Futuropolis – 2016 – 21 euros

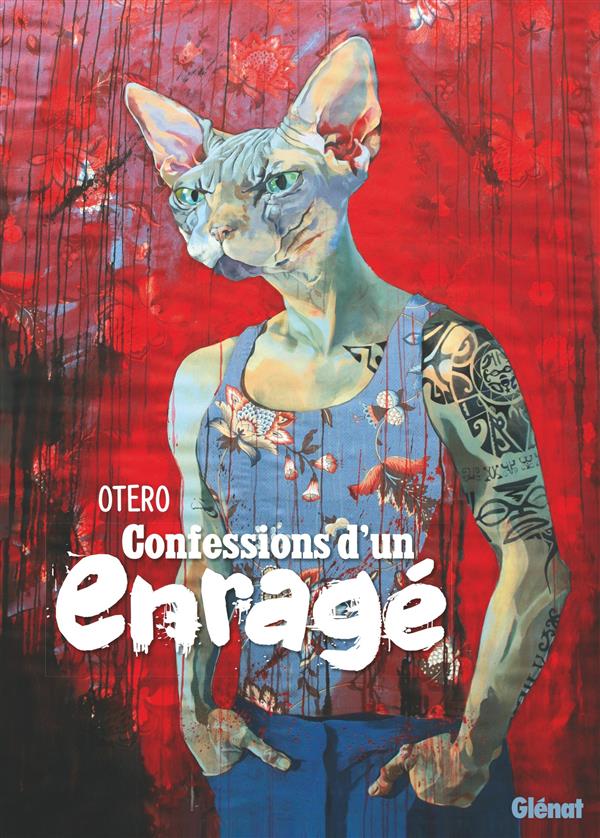

Confessions d’un enragé

Confessions d’un enragé

Nicolas Otéro nous avait livré l’année dernière, un peu à la même période, un album singulier (Le roman de Boddah) qui tranchait dans sa production habituelle. Dans un style plus « lâché » il nous offrait ainsi une biographie de Kurt Cobain construite à partir de l’essai romancé d’Héloïse Guay de Bellissen, sans s’enfermer dans des cases, sans s’attarder à retoucher son trait, comme une bombe graphique rythmée sur les riffs de guitare du héros qu’il mettait en scène. Il nous revient avec un album construit sur la même veine graphique. Un récit qui emprunte à un passé personnel lointain pour donner corps à une fiction qui vit elle-aussi par son rythme ou plutôt ses changements de rythme. Attaqué par un chat enragé alors qu’il n’a que quatre ans Liam, va garder de lourdes séquelles morales de cet épisode sanglant mais aussi et surtout des séquelles physiques, celles de la meurtrissure tout d’abord mais aussi celle de l’effet pervers de la maladie, symbolisée ici par des accès de folie, de rage, qui sont autant de combats menés avec le chat qui lui a inoculé le mal. Liam devra tenter de vivre avec cette épée de Damoclès, sachant que le félin enragé qui est en lui peut ressurgir à tout moment et rendre son corps et son esprit incontrôlables. Graphiquement donc Nicolas Otéro livre une copie proche de celle de son Roman de Boddah avec un découpage en chapitres qui facilite les transitions. Le portrait de Liam épouse les grandes phases de sa vie, avec cette descente progressive dans la marginalisation qui le mène vers une autodestruction que l’on pourrait croire irréversible. Les rares moments de pauses, ceux où tout va bien, laissent voir un garçon fragile qui ne souhaite pas s’attacher de peur de répandre le mal qui est en lui sur ses proches. Ce portrait double du garçon troublé, envahit par la rage qui peut aussi se faire fragile trouve dans le trait même d’Otéro une dimension saisissante, peut-être car le dessin se fait lui aussi rageur, avec un trait vif jeté sur la feuille, sans désir de séduire. Le choix de rupture qui met en scène un neurologue qui présente la maladie, sa perversité et ses possibles effets indésirables, à des moments clefs de l’évolution de Liam, participe à une mise en ambiance dramatique, qui si elle n’excuse certains des agissements du jeune héros, permettent de comprendre que ce survivant à quand même perdu un peu de lui dans l’épisode tragique vécu bien des années plus tôt. Un album qui dimensionne un auteur et nous invite à le suivre…

Nicolas Otéro – Confessions d’un enragé – Glénat – 2016 – 25 euros

Personne n’aime les gobelins

Personne n’aime les gobelins

Dans un château abandonné vit un petit gobelin inoffensif qui passe ses journées à jouer avec son ami Squelette dans la salle du trésor. Un jour débarquent des chevaliers attirés par les gains faciles qui emportent avec eux or, bijoux précieux et notre pauvre Squelette qui n’avait rien demandé. Gobelin va alors se faire violence pour aller au dehors à la recherche de son ami, sans savoir vraiment que personne n’aime les petits êtres de son espèce…

Dans l’imaginaire collectif le gobelin ne jouit pas d’une bonne presse surtout depuis qu’un certain J.R.R Tolkien en a placé un peu partout dans son univers tentaculaire. Ces étranges petits êtres anthropomorphes ne sont pourtant pas apparus d’un coup au travers de la plume de l’auteur anglais. Sous des formes différentes les gobelins peuplent le folklore germanique mais aussi celte ou anglais depuis les temps les plus reculés. Considérés comme fidèles ils ne sont pas connus pour leur courage homérique même s’ils sont parfois associés à la mort. Pour Ben Hatke cette image du gobelin peut aussi se couvrir d’un aspect plus sympathique. Il y garde la fidélité à toute épreuve et la renforce d’un courage de tous les instants. Le dessinateur nous invite dans cet album à ouvrir notre regard, à ne pas se contenter des évidences pour donner sa chance à chacun en se faisant sa propre opinion de ceux que l’on côtoie. En plus d’être une aventure humaine et chaleureuse Personne n’aime les gobelins parle aux jeunes enfants de courage, de générosité et d’amitié. Une amitié qui passe par le soutien que l’on se doit d’apporter à ceux qui nous sont proches. Un récit très bien mené qui nous offre un autre point de vue sur ces petits êtres qui peuplent les récits d’heroic fantasy après avoir fait leurs gammes dans les légendes de terroirs à travers des cultures bien différentes…

Hatke – Personne n’aime les gobelins – Dargaud jeunesse – 2016 – 7,95 euros

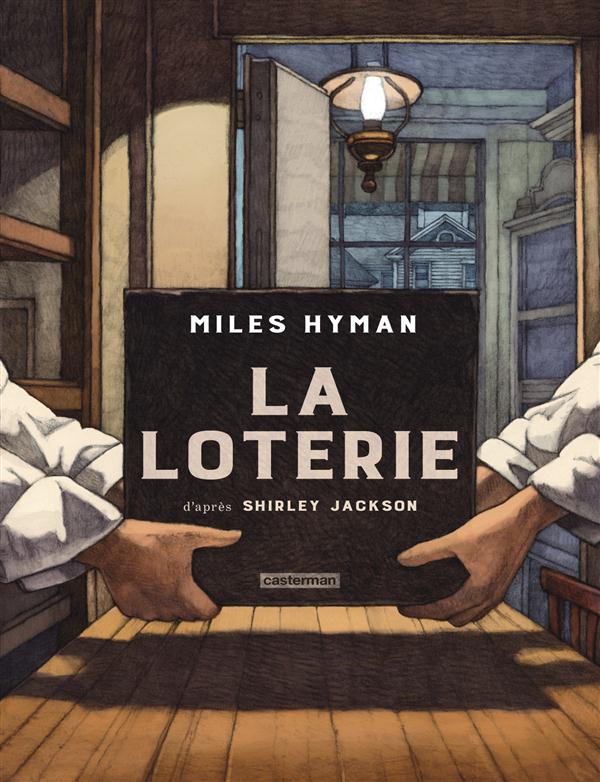

La loterie

La loterie

La Lune voilée de cumulus éclaire fébrilement la rue principale de ce village de la Nouvelle-Angleterre. Le calme semble y régner depuis un certain temps déjà lorsqu’une Chevrolet massive brise le silence et vient stationner devant la devanture d’une boutique de charbon éclairée fiévreusement d’une lampe à huile. Un homme descend de la voiture et en rejoint un autre à l’intérieur. Les deux se parlent peu et agissent presque comme par automatisme. La visite tardive de l’homme à la Chevrolet s’explique par un évènement qui va agiter tout le village dans quelques heures, la loterie annuelle. Pour cela il faut tout remettre en ordre, sortir de la remise une vieille urne en bois placée sur le haut d’une étagère et vérifier les petits papiers pliés en deux qui y sont contenus, dont l’un sera marqué d’un rond brun. Comme il est de coutume depuis des temps immémoriaux, chaque villageois, adulte ou mineur devra y participer. Les préparatifs se poursuivent avec une once de gravité, l’enjeu de cette loterie dépassant sans doute ce qu’offre le quotidien lénifiant vécu par les villageois. Une question reste pourtant en suspend qui n’est jamais évoquée mais connue de tous. Que gagnera bientôt celui ou celle qui aura le privilège de tirer le papier replié contenant le fameux rond charbonneux ?

Miles Hyman excelle dans la mise en scène de ces moments a priori anodins où tout se joue pourtant. Des moments décortiqués avec une précision quasi chirurgicale où le lecteur se voit placé dans un rôle d’observateur passif qui doit, pour s’imprégner du sens des choses, tout questionner, tout réévaluer. Comme ce temps qui possède indéniablement une autre valeur et se fait lourd, comme il peut l’être dans la traversée de la ville par cette Chevrolet sombre, dans le bain pris par Tessie juste avant la loterie, dans le tirage même des papiers de l’urne, ou dans cette scène anodine où les enfants et les habitants amassent des pierres sur un tas qui grossit toujours plus. Hyman aime travailler autour des récits composé par des auteurs qui l’inspirent. Il l’a fait par le passé avec Nuit de fureur de Jim Thompson ou Le Dahlia noir de James Ellroy. Il adapte ici le texte de sa grand-mère, Shirley Jackson, autrice reconnue outre-atlantique pour ses textes courts et particulièrement tranchant composés dans une veine fantastique ou l’horreur guette toujours. Le dessinateur arrive parfaitement à transcrire la gravité de chaque instant, par ce choix pris de laisser la place aux images plutôt qu’au texte, par cette volonté d’user de gros plans qui laissent peu de lignes de fuite. Pris dans cet engrenage le lecteur n’a d’autre choix que de tourner les pages, de se laisser guider en échafaudant les théories les plus folles. Mais parviendra-t-il pour autant à entrevoir ce qui se joue devant lui ? Un des albums majeurs de cette année 2016.

Miles Hyman – La Loterie (d’après Shirley Jackson) – Casterman – 2016 – 23 euros

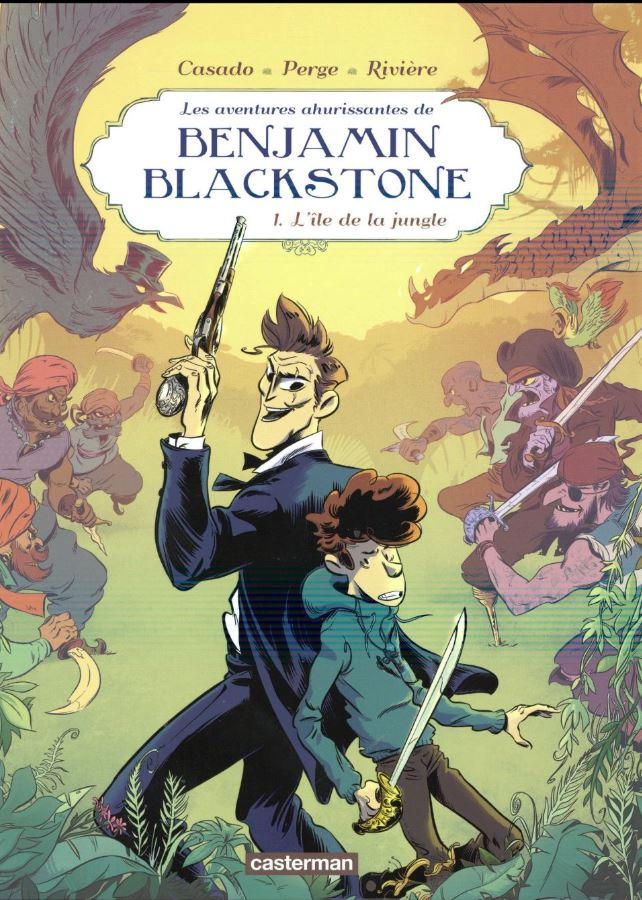

Les aventures ahurissantes de Benjamin Blackstone

Les aventures ahurissantes de Benjamin Blackstone

Le jeune Benjamin Blackstone débarque en Angleterre où il est accueilli dans l’immense demeure de sa tante. Sa mère vient de mourir et le jeune garçon devra apprendre à se fondre dans son nouvel environnement. Pas vraiment facile si l’on considère que la vieille et prestigieuse bâtisse peut s’avérer un labyrinthe d’ennui où la poussière guette. Alors que sa tante a souhaité l’accueillir avec les honneurs d’une petite fête où se mêlent les riches notables du secteur, Benjamin s’extrait de la soirée pour déambuler dans les couloirs du somptueux manoir. Il se voir happé par la musique enivrante d’un piano joué par un certain Lord Schenbock, ancêtre décédé de la famille qu’il peut pourtant voir… Piégé dans la magnifique et riche bibliothèque de la demeure, le fantôme de ce Lord va devenir pour le jeune Benjamin, une porte ouverte vers l’aventure au loin qu’offrent les livres dont il peut se saisir…

Amoureux du beau livre, de son pouvoir de suggestion, de l’aventure qu’il autorise à chaque page. Benjamin Blackstone va construire son propre univers des récits qu’il découvre dans l’immense bibliothèque de sa tante. Pour partir au loin il se plongera dans l’œuvre de Kipling et de son Kim qui le dirigera vers l’Inde mystérieuse et dangereuse avant de se voir précipité aux manettes d’un tripode de La Guerre des mondes de H.G. Wells. Il entrera aussi dans l’univers de Stevenson, de Schwob et du moins connu Sturluson, et de sa mythologie nordique. De quoi oublier la peine qui le touche et occuper les longues journées passées au manoir de sa tante. Entouré de Lord Schenbock, personnage atypique de la noblesse anglaise et de charmante, le chien de la maison, le jeune garçon va peut-être découvrir des pans de son passé, de sa famille et pourquoi pas obtenir des informations sur son père… Ce récit destiné à la jeunesse vaut pour son rythme et l’aventure qu’il propose, pour les univers riches et colorés dépeint qui titille l’imaginaire. Pour un opus d’introduction, cet album pose la cadre et l’ambiance à venir tout en amenant des questionnements notamment sur le destin de Lord Schenbock, et ce père disparu que Benjamin semble n’avoir que peu ou pas connu… Mention spéciale aux pages de garde qui nous font entendre jusqu’aux craquements de bois de cette fameuse bibliothèque qui se veut une ouverture vers l’aventure. A suivre !

Casado, Rivière et Perge – Les aventures ahurissantes de Benjamin Blackstone – Casterman – 2016 – 13,95 euros

Mort aux vaches

Mort aux vaches

C’est d’abord l’histoire d’un cambriolage qui se déroule au poil, avec suffisamment d’adrénaline pour faire oublier le calme de la campagne à venir. Car une fois échappé aux condés, et pour éviter de se voir pris au piège dans l’un des multiples barrages mis en place dans la région, notre petite équipée va faire une halte dans la ferme de l’oncle de l’un des braqueurs. Une mise au vert le temps de laisser retomber la pression. Ils sont quatre, avec des expériences, des envies et des ambitions bien différentes. Ferrand, le leader et cerveau de la bande et José son « homme » as du volant, Cassidy une brune pulpeuse et sportive et Romuald, le grand baraqué. Ils vont devoir apprendre à vivre ensemble en ravalant parfois leur fierté mais sans abandonner leur caractère, leur personnalité et leur franc parlé…

Hommage au cinéma policier des années 70, Mort aux vaches s’impose par son ton décalé, ses dialogues cinglants, son humour permanent qui se construit autour de scènes cocasses qui mettent en avant le travers de ses personnages. On se fend la poire des divergences d’opinion de notre couple homosexuel, comme de la liberté et de la légèreté vestimentaire de Cassidy qui fait admirer depuis la fenêtre de la chambre nichée en haut de la petite ferme son opulente poitrine. On se demande que fait la police quand, des premiers contacts entre Ferrand et son ancien pote Antoine, devenu flic, n’accouchent pas le début d’un brin de suspicion envers l’ancien braqueur. On respire la campagne à plein nez dans un cadre qui détone du tempérament de nos quatre loustics en fuite et on rigole de cette tension entre Cassidy et cette Roumaine pas sexy pour un sous qui organise des mariages entre ressortissantes de son pays et paysans du coin. Le tout sous fond de crise de la vache folle qui attire bien du monde dans le petit bled d’habitude si tranquille qui se trémousse sur les pistes du Gin Tonic, la boîte locale. C’est léger à souhait, et dans cet aquarium en pleine nature, on se remémore les films d’Audiard et de Lautner, puisque le lien avec les deux réalisateurs est assumé, et on se dit que cette mise au vert possède plus de relief que les deux lignes de synopsis qu’elle prend à être résumée. Ce plaisir de lecture vient des personnages, des répliques chocs mais aussi de ce dessin qui se love parfaitement dans les intentions du récit, avec une faculté à renforcer les effets souhaités par le scénariste, et cette façon de tirer le portait des personnages, y compris secondaires. Le duo Ducoudray/Ravard fonctionne parfaitement et cela donne forcément à lire un excellent polar rustique…

Ducoudray/Ravard – Mort aux vaches – Futuropolis – 2016 – 19 euros

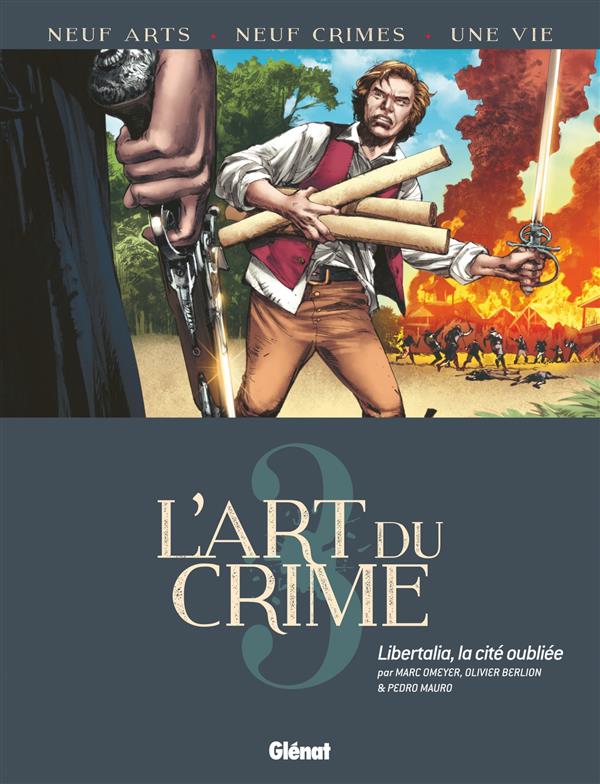

L’art du crime T3 : Libertalia, la cité oubliée

L’art du crime T3 : Libertalia, la cité oubliée

A toutes les époques de notre histoire le rêve d’une cité idéale a caressé les pensées les plus folles des architectes, des scientifiques ou des artistes. Un lieu de paix ou le bien vivre l’emporterait sur les querelles sans fin, où le respect de l’autre se voudrait la base d’une vie commune épurée des tensions qui germent si souvent dans les sociétés « classiques ». La Tour de Babel reste l’exemple le plus connu de tous, cette cité venant gratter les cieux pour se rapprocher des dieux a fait des émules dès la Renaissance avec Thomas More et son Utopia, Francis Bacon et sa Nouvelle Atlantide puis, plus tard, Campanella et sa Cité du Soleil. Des architectes tels Alberti (De Re Aedificatoria) ou Vitruve (De Architectura) ont laissés des traces durables sur les générations à venir avec cette idée d’organisation qui passe, chez ce dernier, par des impératifs de qualités des structures qui se doivent d’être solides, utiles tout en dégageant un certain bien être. Bref l’idée de matérialiser les rêves les plus fous n’a jamais quitté les hommes.

Parce que les pauvres ne pouvaient pas se payer ses services et que les riches s’enferraient dans un conformisme béat, Aldaïr Mac Allister a décidé de quitter la vieille Europe pour tenter sa chance ailleurs vers l’ouest, là où les conquêtes successives des Espagnols, des Français, des Anglais ou des Portugais ont révélé des richesses à exploiter par le biais notamment d’un commerce durable et rentable, renforcé par la mise en place d’un esclavage massif. Ces richesses ont générés de nouvelles fortunes et, immanquablement de nouveaux espoirs, et peut-être des débouchés pour notre architecte désireux d’édifier autre chose que des propriétés sur plan imposé. Notre homme n’a rien d’un rebelle mais, lorsqu’il rencontre le pirate Bart Kingsley, l’homme qui fait frémir toutes les flottes marchandes dans le golfe du Mexique, les deux hommes se trouvent des atomes crochus. Aldaïr, le rêveur-bâtisseur et Bart, le pirate qui souhaite se ranger avant que la chasse à l’homme engagée par le Compagnie Néerlandaise des Indes Occidentales ne vienne l’occire proprement, vont alors lier leur destin à la construction de la belle Libertalia…

Pour ce nouvel opus, le troisième, de cette série à suspense dont chaque tome se voit lié à l’un des neuf arts majeurs, Marc Omeyer et Olivier Berlion mettent en scène le destin de deux hommes habités par l’idée d’édifier une cité idéale qui assurerait, la paix et la protection à tous ses résidents. Pourtant c’est sur une histoire de vengeance que s’échafaude cette histoire. Une vengeance que le capitaine Jan de Vries, humilié au début de sa carrière par Bart Kingsley, entend bien mener à son terme, surtout lorsqu’il se voit placé à la tête d’une véritable armada chargée de faire régner l’ordre sur les eaux des Antilles. Si l’on peut regretter que le personnage d’Aldaïr Mac Allister se voit de fait projeté en arrière-plan de cet affrontement à distance des deux marins, le récit possède cette une force d’attraction intacte par rapport aux deux premiers opus. D’abord car le souffle de l’aventure plane sur chaque planche de cette histoire, mais aussi et surtout par la construction de cette cité idéale et lointaine. Le dessin de Pedro Mauro se fait immersif et particulièrement somptueux dans les paysages variés dans lesquels évoluent les personnages. On valide donc notre ticket pour le prochain voyage dans la Rome antique…

Omeyer, Berlion et Mauro – L’art du crime T3 : Libertalia, la cité oubliée – Glénat – 2016 – 13,90 euros

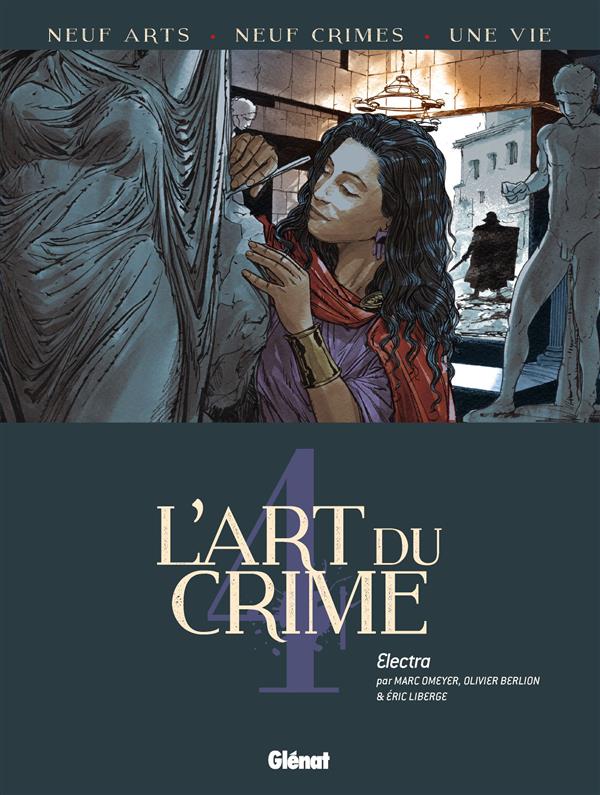

L’art du crime T4 : Electra

L’art du crime T4 : Electra

La période de la troisième guerre punique (149 – 146 av J.C) peut se lire comme un véritable tournant dans la politique expansionniste de la République romaine. Une mainmise sur le bassin méditerranéen qui prend forme avec les victoires décisives sur Carthage et sur Corinthe, deux places fortes qui vont plier tour à tour en l’espace de quelques mois. C’est dans ce contexte que prend forme le quatrième opus de la série L’art du crime, qui consacre sa thématique à la sculpture après avoir approché la bande dessinée, la peinture et la sculpture. Sur le fond et comme dans chacun des récits précédents, Marc Omeyer et Olivier Berlion, se servent du cadre de l’époque non comme la donne principale de leur fiction mais comme un point d’accroche pour donner corps à la petite histoire, celle qui noue le lien avec l’un des neuf arts majeurs.

Electra, jeune sculpteuse corinthienne qui a fait ses preuves a pris sous son aile Zacharias un jeune « apprenti » qui fait montre de talents indéniables. Alors que les troupes romaines débarquent dans une Corinthe meurtrie, le jeune garçon tente de préserver la sculpture qu’il vient d’achever. Une statuette d’une trentaine de centimètres de haut qui fait sa fierté et pour laquelle il donnera sa vie. Le coupable de la mort de Zacharias n’est autre que Néréus, le fils arrogant de l’un des sénateurs les plus influents de la République. Electra ne le sait pas, mais va tout mettre en œuvre pour venger la mort du jeune talent qu’elle suivait de près…

Pour ce quatrième tome les scénaristes de cette série remarquablement pensée poursuivent l’exploration des époques de l’histoire avec la Rome antique après avoir construit leurs précédents opus dans le New York des années 70, le Paris de la seconde moitié du dix-neuvième siècle et les eaux du Golfe de Mexique dans le milieu du dix-septième siècle. De la République romaine les auteurs gardent cette soif de puissance qui se légitime par les victoires sur les ennemis jurés (Carthage et la Grèce) qui leur permettent d’assoir une domination sans partage sur le bassin méditerranéen. Dans ce contexte Néréus, un légionnaire avide de pouvoir, qui n’affiche pas l’honneur dû à son rang, va commettre ce qu’il pense être sans conséquence, le meurtre d’un jeune artiste sculpteur considéré à ses yeux comme un ennemi de Rome. Electra qui échappe à un sort funeste d’esclave va d’abord approcher Marcus, connu pour la justesse de son jugement afin de tenter de découvrir le meurtrier du jeune Zacharias. Dans un tel contexte le trait d’Eric Liberge, précis et expressif donne à voir toutes les facettes du jeu de pouvoir romain et toute la détermination d’une jeune femme prête à tout pour se venger. C’est propre, efficace et donne l’envie de lever les voiles qui nous rapprochent de la vérité ultime qui nous attend dans un tome 9 à ne pas rater !

Omeyer, Berlion et Liberge – L’art du crime T4 : Electra– Glénat – 2016 – 13,90 euros

Le rose vous va si bien

Le rose vous va si bien

Si Mathilda rêvait de vivre dans une belle et grande maison mais elle ne s’attendait sûrement pas à débarquer dans un manoir aussi sinistre d’aspect que celui de Lockwood. Une maison tenue par Edward de Kenston, dans laquelle vivent son frère jumeau William et sa fille Sarah. Un trio meurtri par le décès tragique de la femme du comte et mère de Sarah, une certaine Hélène, partie bien des années plus tôt. Si Mathilda se rend aujourd’hui au manoir du comte c’est pour devenir la gouvernante de la jeune fille du maître des lieux. Une jeune fille que l’on peut qualifier de véritable petite peste, prête à faire le mal partout où elle passe. Dure entrée en matière pour Mathilda qui devra composer avec un jumeau aigri d’être né trente secondes après son frère et ne pouvant bénéficier d’aucun des privilèges d’ainesse, et d’un autre côté devant essayer de « domestiquer » Sarah et lui inculquer quelques valeurs et quelques savoirs. Heureusement pour Mathilda, la première rencontre avec le comte laisse présager du meilleur. Dans cet univers en partie hostile, glacial et terne, notre gouvernante de charme va faire la rencontre d’une femme d’un certain âge au look dévastateur, portant aux nues le rose dont elle est vêtue de la tête au pied et qui se révèle être la maitresse de cérémonie, celle qui pose le cadre, l’intrigue et les déroulés à venir, l’auteur de ce qui se joue ici-même au manoir de Lockwood…

Le monde construit par Véronique Grisseaux et Eva Rollin passe de l’ombre à la lumière. L’ombre c’est cette vie de manoir sans âme dans laquelle des secrets de famille enfouis ne demandent qu’à ressurgir pour tout dévaster. Une ombre qui passe aussi par deux personnages sournois ou malsains, chacun se fera son opinion, le frère du comte et sa propre fille, en opposition de tout et qui va faire vivre l’enfer à notre douce Mathilda. La lumière vient pourtant (en partie) de cette nouvelle gouvernante qui va tenter de dompter Sarah. Une jeune femme déterminée qui va s’attirer les faveurs d’un comte perturbé par la mort de sa femme qui va redécouvrir l’envie d’aimer. Mais l’explosion des couleurs viendra de cette femme en rose, qui n’est autre que l’autrice de cette histoire, qui apparait dans une formidable mise en abymes séduisante et efficace. Sur le fond les deux autrices de ce projet jouent sur cette dichotomie entre morosité et l’ambiance sucrée et acidulé apportée par Barbara Cartland (c’est bien elle la femme en rose !), au travers de personnages que tout oppose, le comte et son jumeau aigri, Sarah la peste et sa gouvernante qui n’est autre que la douceur incarnée. Cela renforce et accentue l’effet recherché qui, sous le fond d’une histoire d’amour tendre et passionnée, veut avant tout laisser exploser un humour qui se lit dans chaque scène. Un humour parfois désopilant, jamais lourd ou excessif mais parfaitement dans le ton. Le délire créatif de Barbara Cartland, qui dans la vraie vie ressemblait, sans trop d’excès, au personnage incarné dans cette fiction, ne trouve pas de véritables limites. La lecture de cet album, rythmée en chapitres ouverts par des textes incisifs et immersifs, détone d’abord avant de laisser en bouche un doux goût sucré. Recommandé !

Grisseaux et Rollin – Le rose vous va si bien – Casterman – 16 euros

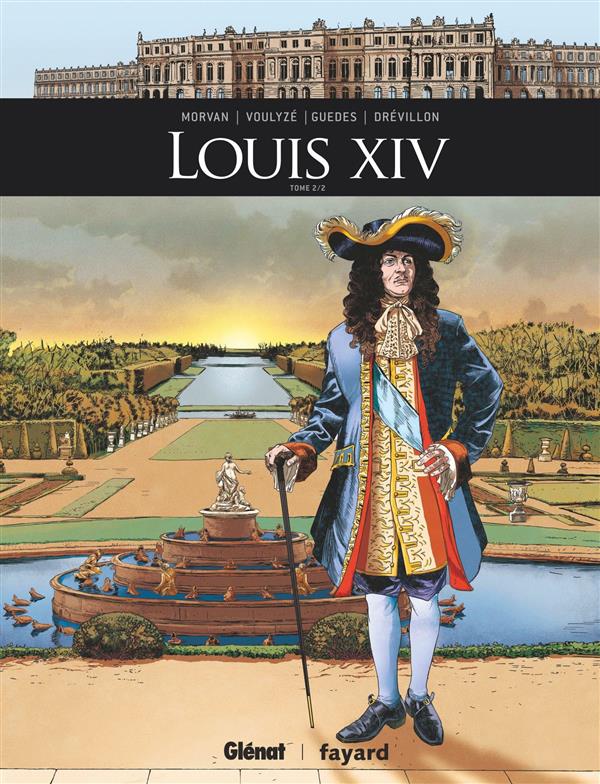

Louis XIV T2

Louis XIV T2

Lorsque Louis XIV voit les derniers travaux d’aménagement et de décorations du château de Versailles s’achever, il règne sur le royaume de France depuis près de 40 ans déjà. Ce projet de grande bâtisse royale où siègera toute la cour (plus de 1000 nobles et leurs 4000 servants et intendants) se voulait restaurer la grandeur de la monarchie française, tant dans le royaume de France qu’en dehors, loin des frontières. Le portrait de Louis XIV construit pas Morvan et Voulyzé s’attarde, avec ce second volet, sur les années 1682 et suivantes, celles de la seconde partie d’un règne d’une longueur inégalée. Si le château de Versailles est au cœur du récit, c’est qu’il marque une véritable transition dans l’approche « politique » du monarque qui, s’il n’a pas toujours pris les décisions les meilleures, aura toujours assumé ses choix en matière de géostratégie ou de religion tout en marquant un vif intérêt pour les arts.

Sur la forme, parler d’un règne aussi long et aussi riche que celui de Louis XIV en deux petits tomes oblige à des coupes franches dans la biographie, ou tout du moins certains raccourcis à choisir pour garder en tête les actions fondatrices du monarque. Si l’expansion du royaume, par des guerres d’une rare violence, devient le lot commun sur la dernière partie du règne de Louis XIV, le roi était aussi attaché aux conquêtes lointaines que ce soit à l’ouest vers les Amériques, en Afrique ou en Asie. Il mettra aussi un point d’honneur à réformer l’édit de Nantes en le remplaçant par l’édit de Fontainebleau signé en 1685 qui interdira le protestantisme en France, obligeant à l’exil nombre d’huguenots (entre 80 000 et 100 000) qui emportèrent avec eux des richesses estimées à 30 millions de livres d’argent. Les auteurs évoquent aussi cet épisode climatique de l’hiver 1709 (qui fait l’objet d’un récit publié lui-aussi chez Glénat, Hyver 1709 ) qui causera dans les campagnes une rare famine affaiblissant un royaume déjà marqué à vif par la guerre de succession d’Espagne. Si au final l’album pourrait paraître un peu fourre-tout, il garde pour lui le redimensionnement d’un roi qui aura structuré une France assurément plus forte. Le dessin de Guedes excelle dans ce contexte avec un Versailles tout en subtilités. Un album destiné aux passionnés de récits historiques.

Morvan, Voulyzé, Guedes et Drévillon – Louis XIV T2 – Glénat/Fayard – 2016 – 14,50 euros

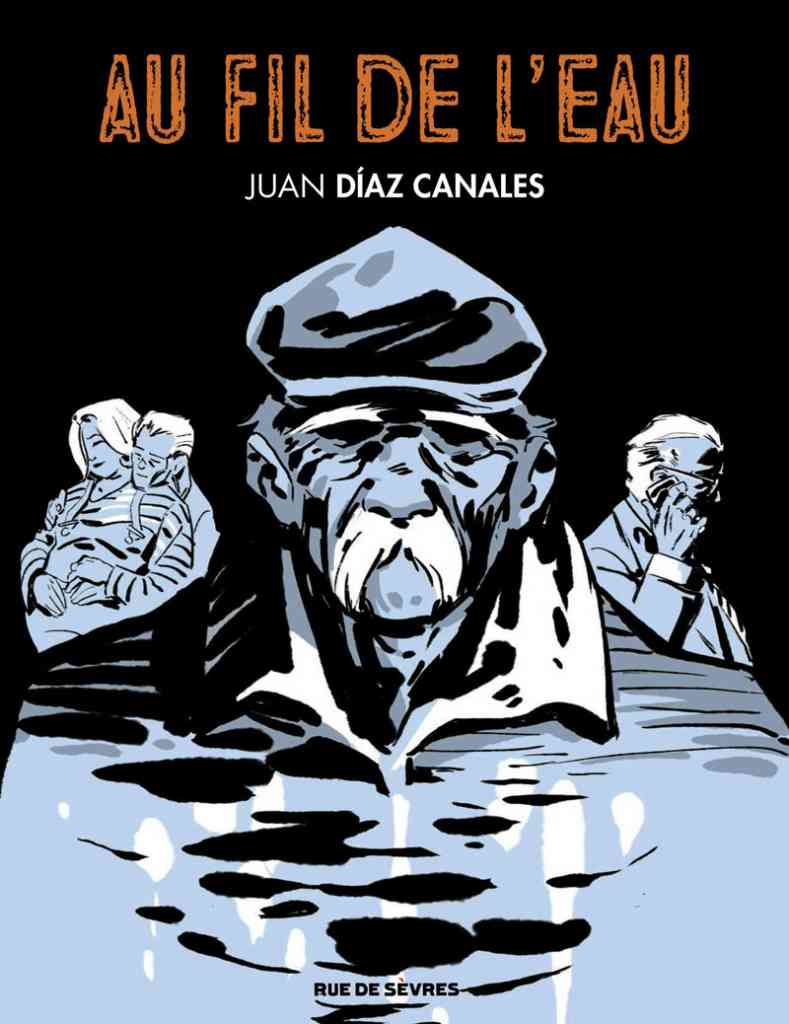

Au fil de l’eau

Au fil de l’eau

Ils sont nés alors que la guerre civile rendait son terrible verdict et ruinait les espoirs des milliers de Républicains qui avaient osé s’opposer au destin tout tracé du Caudillo. Ils devaient surtout vivre les interminables années qui suivirent, ces années de privation de liberté, ou tout du moins de contrôle permanent assuré par une censure des plus restrictives. Si restrictive qu’elle pouvait faire oublier la richesse et la teneur même des rêves. Dans un Madrid contemporain, jadis théâtre d’un front ténu mais bien réel, de vieux papys désabusés arrondissent leurs fins de mois du recel d’affaires volées ou « empruntées » à la famille qui s’est résolue à fermer les yeux. Ils le font sans posséder pour autant le caractère de ces voleurs à la sauvette, prêts à arnaquer jusqu’au bout des acheteurs plus pauvres qu’eux. Leur base de travail, située à un arrêt de bus donne juste en face du commissariat du coin. Si facile pour se faire repérer et embarquer à la première sortie d’une brigade. C’est d’ailleurs l’une d’elle qui va mettre la main sur Niceto, pour la deuxième fois du mois. Alvaro le petit-fils du papy penaud vient alors récupérer son aïeul pour le raccompagner chez lui. Une situation pas facile à gérer, d’autant plus que l’on apprend au même moment qu’un serial killer s’en prend à ces néo-truands d’un autre âge…

Il aura fallu attendre plus de 15 ans depuis le lancement en début des années 2000 de la série mythique Blacksad qu’il a scénarisé, pour voir Juan Díaz Canales pendre les crayons, ou plutôt le pinceau et l’encre de chine, pour réaliser cet album plutôt épais. Un polar social marqué par un fort désillusionnement de la part d’un auteur qui a pris le temps d’observer son époque et d’en retranscrire le ton résolument acide. Une époque dans laquelle les retraites d’une vie entière de labeur ne suffisent pas à assurer le minimum du reste d’une vie décente. Triste réalité sur laquelle l’auteur s’appui pour coller un polar sombre qui livre des réponses bien troubles dans un final singulier. Le dessin de Canales s’affiche comme la bonne surprise de cet album. Plutôt racé sans être révolutionnaire, il accompagne parfaitement la teneur de ce récit pas forcément réjouissant mais s’y ancré dans le présent…

Canales – Au fil de l’eau – Rue de Sèvres – 2016 – 17 euros

A venir dans l’HeBDo # 18 :

- Retour en Ostalgie de Hagedorn/Fras (Steinkis)

- L’orange amère de Wausters/Masreros (Futuropolis)

- Lost on the Lot de Guerse/Pichelin (Les Requins Marteaux)

- La fille maudite du capitaine pirate de Bastian (Editions de La Cerise)

- Adivasis meurtris de Simon/Berthod (La Boîte à bulles)

- Pereira Pretend de Gomont (Sarbacane)

- Les sentiers du Nirvana d’Hendricks (Warum)

- Winter road de Lemire (Futuropolis)

- Géronimo de Lugrin/Xavier (Delcourt)

- Avery’s Blues de Tamarit/Angux (Steinkis)

- Les brumes de Sapa de Sechan (Delcourt)

- Fog de Seiter/Bonin (Editions du Long Bec)

- Symphonie à Bombay de Igort (Ici même)

- Haytham de Hénin et Park (Dargaud)

- Jules Verne et l’Astrolabe d’Uranie de Gil et Puerta (Ankama)