L’HeBDo, l’actualité de la BD – Les sorties de la semaine du 2 au 8 avril au 2016

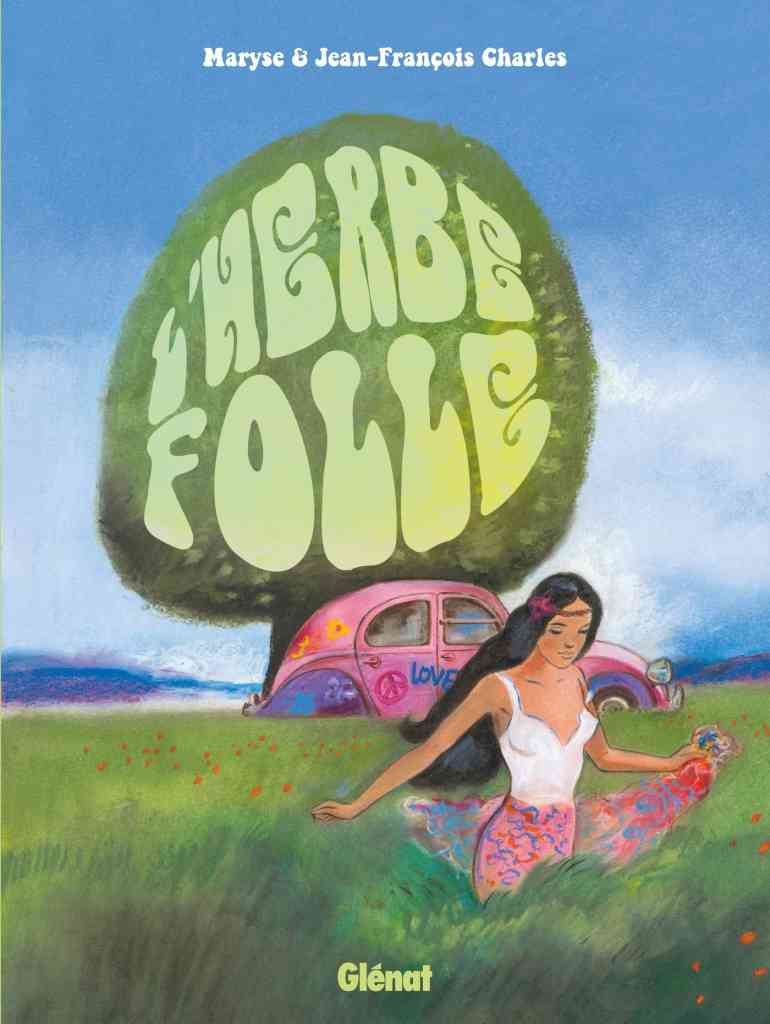

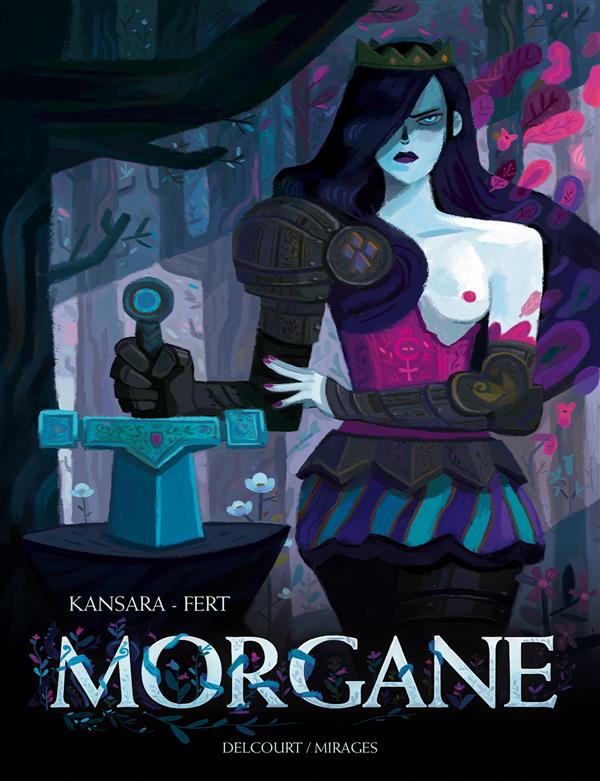

Il est question de femmes cette semaine dans le petit monde de la BD, à commencer par cette belle effeuilleuse entrevue dans le récit construit par Laurent Galandon autour du cinéma muet. Pour débuter sa nouvelle série concept, L’art du crime, la troublante Nora, indienne métisse, occupe les devants du récit de Marc Omeyer et Olivier Berlion. C’est au travers du personnage de Marie ou plutôt Dolorès que Bruno Loth explore la tragédie de la Retirada et de ses conséquences y compris à notre époque. C’est une belle tahitienne (tout autant qu’une culture et ses mystères attachés) qui retient Gauguin loin de France à l’approche de la fin de sa vie et c’est Morgane, la fée du récit épique des Chevaliers de la Table ronde qui se voit portée sur les devants de la scène par Fert et Kansara. Et ce n’est pas fini puisqu’il ne faut pas oublier Theda la jeune femme ultra sexy qui fait irruption dans un atelier des Beaux-Arts de Paris dans les années 70 et qui subjugue les mâles qui l’entoure (L’herbe folle de Maryse et Jean-François Charles), tout comme nous vous proposons la présentation de la petite Adèle qui fait battre le cœur d’Antoine (Antoine et la fille trop bien de Franc… Les femmes restent et resteront au cœur des récits du neuvième art, et ce n’est pas pour nous déplaire ! D’autres récits vous seront également présentés cette semaine et pas les plus anecdotiques !

Alors qu’il surprend une conversation de ses parents, désespérés, ne sachant pas ce qu’ils vont bien pouvoir faire de lui, Célestin, fils de notaire un brin maladroit, qui ne pourra prendre la succession de son père, va tenter de briser son morne destin en se prenant en main. Passionné de cinéma, alors que le 7ème art en est à ses balbutiements, il a tout vu, connait les acteurs et les actrices, leur rôle joué dans tel et tel film. Une passion qui lui est venue de la projection, lors d’une fête foraine, d’un film comique sur les malheurs rencontrés par un jardinier. Le cinéma, sa faculté à faire passer les émotions sera pour Célestin, une voie. Il en est persuadé au point de partir en douce de la demeure familiale, valise en main, pour rejoindre la capitale où il espère bien se faire engager dans l’industrie encore jeune du cinéma. Son air benêt ne plaide pas pour lui et, même s’il écume les plateaux des productions qui se jouent dans la capitale, son CV n’attire pas les producteurs. Il parvient cependant à décrocher un poste d’assistant décorateur qui lui offre la possibilité, en entrant par la petite porte, d’approcher le gratin de la profession. Son ami Anatole Fortevoix, celui-là même qui lui avait ouvert les portes de ses premières projections, devenu directeur de salle obscure à Paname, lui dépeint un milieu fermé, où il possède peu de chances de véritablement percer. Mais peu importe, Célestin possède cette croyance un peu folle, qu’il parviendra à tourner son propre film. C’est lors d’une projection « interdite » d’un film mettant en scène une effeuilleuse, que Célestin se voit traversé d’un flash. La mystérieuse et pulpeuse actrice qui apparaît sur la toile sera celle qui tiendra le premier rôle dans son propre film. Oui mais voilà comment approcher cette inconnue et comment tourner un film lorsque les portes de l’industrie du cinéma se font totalement opaques ?

Alors qu’il surprend une conversation de ses parents, désespérés, ne sachant pas ce qu’ils vont bien pouvoir faire de lui, Célestin, fils de notaire un brin maladroit, qui ne pourra prendre la succession de son père, va tenter de briser son morne destin en se prenant en main. Passionné de cinéma, alors que le 7ème art en est à ses balbutiements, il a tout vu, connait les acteurs et les actrices, leur rôle joué dans tel et tel film. Une passion qui lui est venue de la projection, lors d’une fête foraine, d’un film comique sur les malheurs rencontrés par un jardinier. Le cinéma, sa faculté à faire passer les émotions sera pour Célestin, une voie. Il en est persuadé au point de partir en douce de la demeure familiale, valise en main, pour rejoindre la capitale où il espère bien se faire engager dans l’industrie encore jeune du cinéma. Son air benêt ne plaide pas pour lui et, même s’il écume les plateaux des productions qui se jouent dans la capitale, son CV n’attire pas les producteurs. Il parvient cependant à décrocher un poste d’assistant décorateur qui lui offre la possibilité, en entrant par la petite porte, d’approcher le gratin de la profession. Son ami Anatole Fortevoix, celui-là même qui lui avait ouvert les portes de ses premières projections, devenu directeur de salle obscure à Paname, lui dépeint un milieu fermé, où il possède peu de chances de véritablement percer. Mais peu importe, Célestin possède cette croyance un peu folle, qu’il parviendra à tourner son propre film. C’est lors d’une projection « interdite » d’un film mettant en scène une effeuilleuse, que Célestin se voit traversé d’un flash. La mystérieuse et pulpeuse actrice qui apparaît sur la toile sera celle qui tiendra le premier rôle dans son propre film. Oui mais voilà comment approcher cette inconnue et comment tourner un film lorsque les portes de l’industrie du cinéma se font totalement opaques ?

Laurent Galandon possède cette capacité à mettre en scène des personnages atypiques et improbables qu’il habille de suffisamment d’humanité pour les rendre attachants. Pour nous dire, s’il le fallait encore, qu’il faut aussi porter notre regard là où il ne va jamais,car pour dénicher de véritables pépites il faut savoir bousculer les évidences. Ici le personnage de Célestin n’est pas, a priori, hyper vendeur sur le papier, son obstination, sa passion, le regard différent et singulier qu’il porte sur le monde vont pourtant en faire un héros digne de ce nom, comme peut l’être la galerie d’improbables seconds rôles réunis dans cet album : le collègue décorateur de Célestin, la vieille mamie ancienne actrice de théâtre aujourd’hui oubliée, le bonimenteur reconverti qui peine à remplir sa salle de cinéma et cette actrice aux courbes majestueuses qui apparaît sur écran lors de projections interdites et qui sera identifiée sous le nom de l’effeuilleuse. Au dessin Frédéric Blier rend une copie parfaite et parvient à nous immerger totalement dans cette époque d’entre-deux guerre où le cinéma muet relevait encore de l’expérimental et de l’artisanal sur bien des points. Il nous offre au passage quelques vues somptueuses d’un Paris qui était alors à lui tout seul un véritable décor de cinéma. Un album à lire et à conserver.

Galandon & Blier – La parole du muet – Grand Angle – 2016 – 13,90 euros

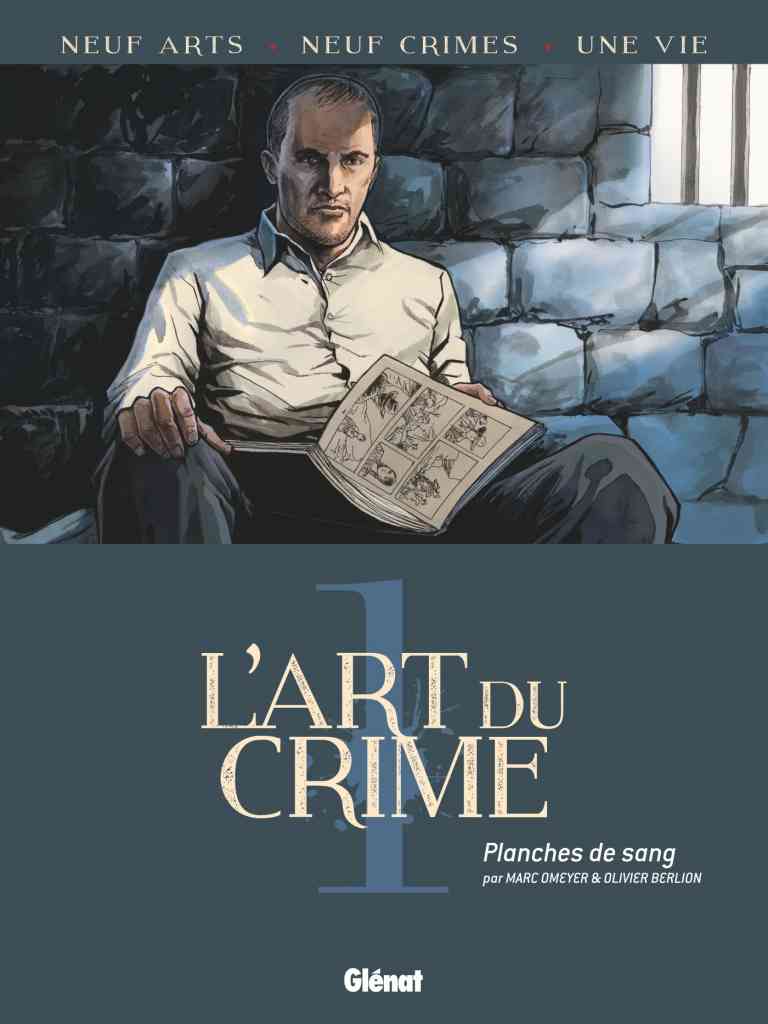

Nora Hathaway, jeune métisse indienne séduisante, travaille dans la récolte de fruits en Floride. Un courrier contenant une bande dessinée, envoyé par Art Blumenfeld, riche collectionneur, la fera venir à New York. Une fois entrée dans l’imposante propriété du milliardaire, la jeune femme tombe sur le cadavre encore chaud de l’homme. La police qui était sur place au même moment pense détenir le suspect idéal, pourtant tel n’est pas l’avis de John Stoner dit Snail, un flic assurément moins bourrin que la moyenne, qui voit en elle une victime collatérale d’un plan bien plus machiavélique. La clef de l’histoire réside sans conteste pour Snail dans la bande dessinée que Blumenfeld avait fait parvenir à la jeune femme. Une BD qui porte le nom de La Piste de Mesa Verde et qui est devenue culte dans les années 40, car rarissime. Cette BD dont les cinq dernières planches n’auraient jamais été publiées, son auteur, Curtis Lowell étant mort avant la fin de son projet, attise les passions. Aux yeux de certains dont le meurtrier, et sans aucun doute Art Blumenfeld, les planches manquantes auraient pourtant bel et bien existées et tout l’enjeu, même s’il faut tuer, resterait de les trouver pour enfin achever la lecture du récit du cow-boy et de la belle indienne…

Nora Hathaway, jeune métisse indienne séduisante, travaille dans la récolte de fruits en Floride. Un courrier contenant une bande dessinée, envoyé par Art Blumenfeld, riche collectionneur, la fera venir à New York. Une fois entrée dans l’imposante propriété du milliardaire, la jeune femme tombe sur le cadavre encore chaud de l’homme. La police qui était sur place au même moment pense détenir le suspect idéal, pourtant tel n’est pas l’avis de John Stoner dit Snail, un flic assurément moins bourrin que la moyenne, qui voit en elle une victime collatérale d’un plan bien plus machiavélique. La clef de l’histoire réside sans conteste pour Snail dans la bande dessinée que Blumenfeld avait fait parvenir à la jeune femme. Une BD qui porte le nom de La Piste de Mesa Verde et qui est devenue culte dans les années 40, car rarissime. Cette BD dont les cinq dernières planches n’auraient jamais été publiées, son auteur, Curtis Lowell étant mort avant la fin de son projet, attise les passions. Aux yeux de certains dont le meurtrier, et sans aucun doute Art Blumenfeld, les planches manquantes auraient pourtant bel et bien existées et tout l’enjeu, même s’il faut tuer, resterait de les trouver pour enfin achever la lecture du récit du cow-boy et de la belle indienne…

Les séries concepts sont à la mode, un simple coup d’œil porté vers les catalogues de la plupart des gros éditeurs le prouve assez aisément. L’assurance de pouvoir sortir un nombre conséquent de titres en un minimum de temps en monopolisant une vraie équipe de scénaristes et de dessinateurs permet de capter l’attention du public sur un marché bien souvent saturé. Pour autant les séries concepts ont souvent montré certaines limites qualitatives dues en partie au fait qu’un travail de commande, pour un auteur, quel qu’il soit, reste un travail commande et qu’il est difficile de mettre toute sa passion dans un sujet qui doit se fondre dans une collection aux multiples entrées. La série L’art du crime possède pour elle une ligne peut-être plus tranchée avec un genre fort, le thriller et un thème/contexte original construit autour des neuf arts majeurs (peinture, littérature, sculpture, cinéma, musique, architecture, théâtre, audiovisuel et bande dessinée). La lecture du premier récit, qui ne pouvait que débuter par l’exploration du neuvième art, nous laisse entrevoir de belles perspectives de développement. Car, et là réside un autre intérêt majeur de ce projet, le serial-killer aperçu dès les premières planches de ce premier récit présentera, via l’écriture d’un manuscrit qui porte le nom de la série, les crimes commis autour de l’un des neuf arts. Mais revenons à ce premier tome. Narrativement il prend place au début des années 70, dans une ville qui possède la particularité de bien se fondre dans un contexte de thriller. Marc Omeyer et Olivier Berlion, les concepteurs de la série ne s’y trompent pas en usant notamment du rapport entre le bon et le mauvais flic pour mettre en lumière deux manières de diriger une enquête tout en faisant un clin d’œil appuyé au genre. Si les motivations du criminel sont vite connues le lecteur se laisse porter par un déroulé rythmé qui laisse se dessiner des personnages bien trempés. Le dessin d’Olivier Berlion redouble d’efficacité dans un tel contexte et le plaisir qu’a eu le dessinateur de composer ce premier opus (il sera aussi l’auteur du neuvième récit) transpire sur chaque page. Il nous immerge littéralement dans l’époque et le cadre new-yorkais avec une mention spéciale à cette petite virée en terre indienne qui laisse respirer le récit avant un dénouement qui appelle incontestablement à lire la suite !

Omeyer & Berlion – L’Art du crime T1 : Planches de sang – Glénat – 2016 – 13,90 euros

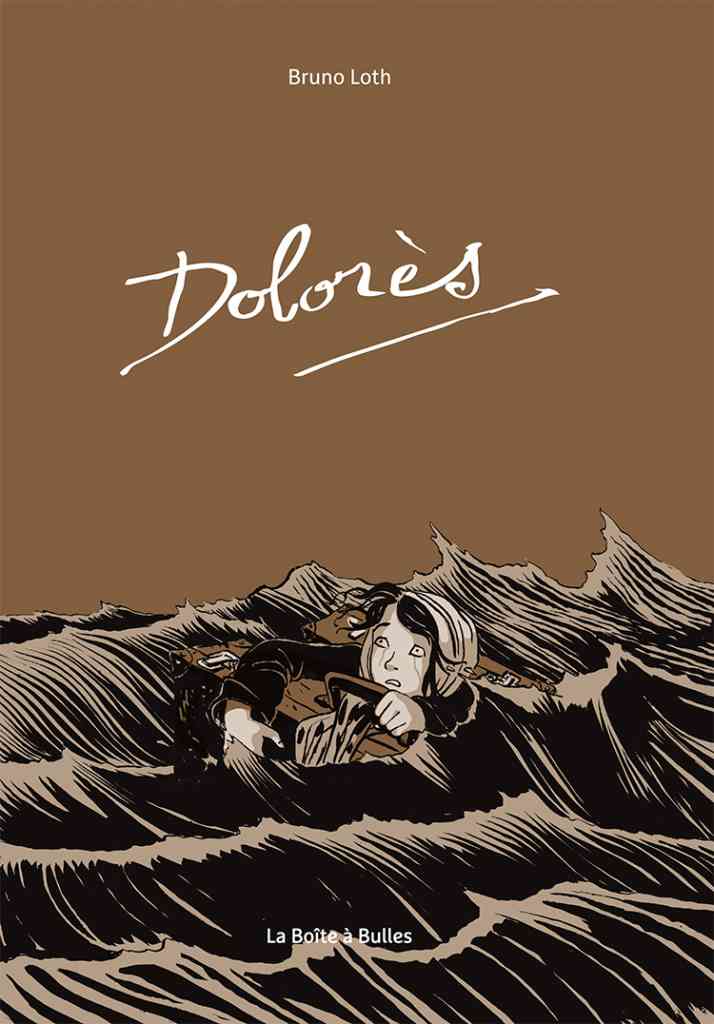

Dans la maison de retraite où elle réside maintenant Marie répète sans cesse qu’un bateau va venir la chercher. Divagation d’une ancienne qui, au terme de sa vie, a débuté sa lente aliénation au réel. Tant et si bien qu’elle se met à parler étrangement espagnol alors que ses proches, dont sa fille Nathalie, ne l’ont jamais entendu parler cette langue de sa vie ! Le passé de Marie reste entaché de quelques zones d’ombres et c’est la lumière sur ce passé qui interroge maintenant que sa fille va tenter de démêler. Pour cela elle partira en Espagne pour suivre les pas probables de sa mère lors de la Retirada…

Dans la maison de retraite où elle réside maintenant Marie répète sans cesse qu’un bateau va venir la chercher. Divagation d’une ancienne qui, au terme de sa vie, a débuté sa lente aliénation au réel. Tant et si bien qu’elle se met à parler étrangement espagnol alors que ses proches, dont sa fille Nathalie, ne l’ont jamais entendu parler cette langue de sa vie ! Le passé de Marie reste entaché de quelques zones d’ombres et c’est la lumière sur ce passé qui interroge maintenant que sa fille va tenter de démêler. Pour cela elle partira en Espagne pour suivre les pas probables de sa mère lors de la Retirada…

Bruno Loth explique dans le dossier synthétique qui clôt cet album que l’idée de ce récit lui est venue à la suite d’un travail de commande réalisé pour la revue Gibraltar en 2014 qui lui avait demandé d’explorer la thématique de la mémoire à vif autour de la guerre d’Espagne. Ce récit portait déjà le titre Dolorès mais ne dépassait pas les dix planches. Une certaine frustration devait alors envahir le dessinateur qui se décida à se rendre en Espagne pour s’y immerger quelques mois afin de produire le présent album. Le récit qu’il nous donne à lire explore cette idée de mémoire et la nécessité d’avancer pour oublier. Dans une Espagne en proie au doute et traversée par une crise économique et sociale sans précédent, l’espoir réside dans le mouvement Podemos qui prône notamment dans ses textes la nécessité d’une dignité sociale. Bruno Loth réside en Espagne lorsque les élections municipales et régionales sont organisées. Des élections qui déboucheront sur une percée spectaculaire du mouvement qui, en s’alliant à de petits partis locaux progressistes, va remporter les villes de Madrid, de Barcelone, de Valence, de Saragosse ou de La Corogne. L’auteur évoque donc ce renouveau et cet espoir espagnol qu’il juxtapose avec la guerre d’Espagne qui a vu la fuite devant Franco de plus de 500 000 républicains. Si les deux thématiques ne se répondent pas vraiment, elles donnent à voir la tragédie d’un pays qui tente d’oublier son passé pour se reconstruire. Une reconstruction qui se fait dans la douleur mais qui prouve la volonté de changer les lignes et les repères. Peut-être justement car les jeunes générations se souviennent des sacrifices du passé et qu’ils ne veulent pas connaitre une nouvelle Retirada qui prendrait le manteau de la résignation aux évidences d’une mondialisation donné vainqueur chez les bookmakers à une côte qui dépasse l’entendement.

Bruno Loth – Dolorès – La Boîte à bulles – 2016 – 18 euros

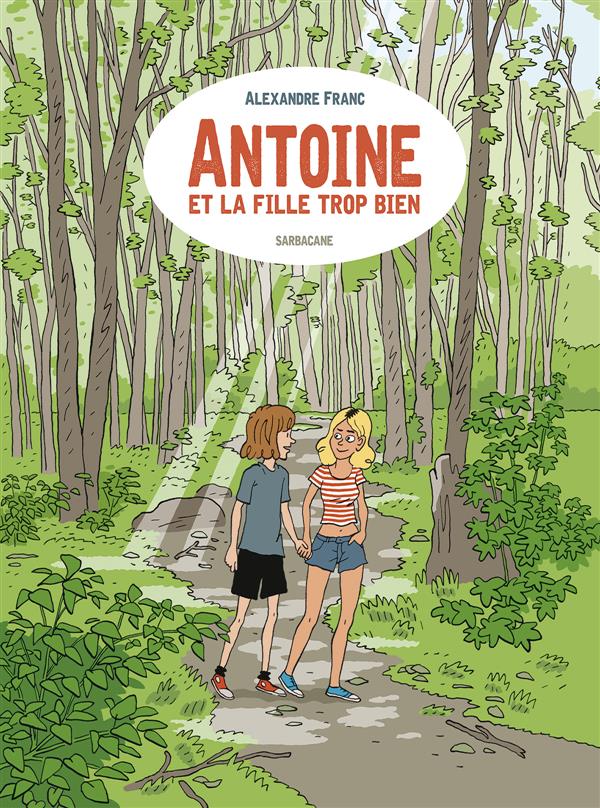

Les vacances sonnent pour Antoine comme une mise au vert pas toujours enthousiasmante. Depuis des années il passe ses étés dans la grande demeure familiale où se réunissent pour quelques jours quelques enfants de son âge dont la belle Adèle qu’il tente de séduire avec son amour de la science qu’il partage pour impressionner la jeune fille. Les vacances se poursuivent avec leur lot d’habitudes et d’ennui jusqu’au jour où le frère aîné d’Antoine, Guillaume, débarque dans la vaste demeure. Comme un ouragan il change radicalement la donne par un irrespect profond pour les autres et par un goût prononcé de l’exploit qui pourrait le mettre en danger. Alors qu’Antoine fondait son jeu de séduction sur une patiente approche respectueuse d’Adèle, Guillaume la séduit par ses excès constants, des excès qui semblent décontenancer tout son entourage y compris sa propre mère…

Les vacances sonnent pour Antoine comme une mise au vert pas toujours enthousiasmante. Depuis des années il passe ses étés dans la grande demeure familiale où se réunissent pour quelques jours quelques enfants de son âge dont la belle Adèle qu’il tente de séduire avec son amour de la science qu’il partage pour impressionner la jeune fille. Les vacances se poursuivent avec leur lot d’habitudes et d’ennui jusqu’au jour où le frère aîné d’Antoine, Guillaume, débarque dans la vaste demeure. Comme un ouragan il change radicalement la donne par un irrespect profond pour les autres et par un goût prononcé de l’exploit qui pourrait le mettre en danger. Alors qu’Antoine fondait son jeu de séduction sur une patiente approche respectueuse d’Adèle, Guillaume la séduit par ses excès constants, des excès qui semblent décontenancer tout son entourage y compris sa propre mère…

Alexandre Franc met en scène dans Antoine et la fille trop bien une vision de l’enfance que certains ont peut-être partagée à base de vacances au vert loin des préoccupations urbaines. Les premiers éveils à l’amour, les premiers jeux de séduction, la difficile domestication de ses sentiments deviennent cet été-là des sujets cruciaux pour son jeune héros. Antoine possède l’image du garçon sérieux, du modèle qui fait référence. Guillaume quant à lui semble animé d’une énergie destructrice, d’une rébellion permanente et d’une mise au défi des adultes. Deux frères que tout oppose. A Adèle qu’il tente d’apprivoiser Antoine fait ce constat presque cynique : C’est vrai, je ne suis pas « cool »… J’écoute pas de musique, je regarde pas de séries, je joue pas aux jeux vidéo… je préfère me prendre la tête sur Einstein. Dans cette période de l’enfance où les repères sont si importants, le mal être, les désillusions, les premières déceptions sont autant des souffrances que des moyens de se construire des carapaces et d’avancer vers la construction de celui ou celle que nous serons, le jeune Antoine apprend et découvre les joies mais aussi les frustrations de l’amour frémissant… Alexandre Franc livre ici un récit très subtil sur l’adolescence dont il décortique pour nous certaines des préoccupations. Le tout avec un dessin au trait simple qui se fond totalement dans le projet.

Alexandre Franc – Antoine et la fille trop bien – Sarbacane – 2016 – 13,90 euros

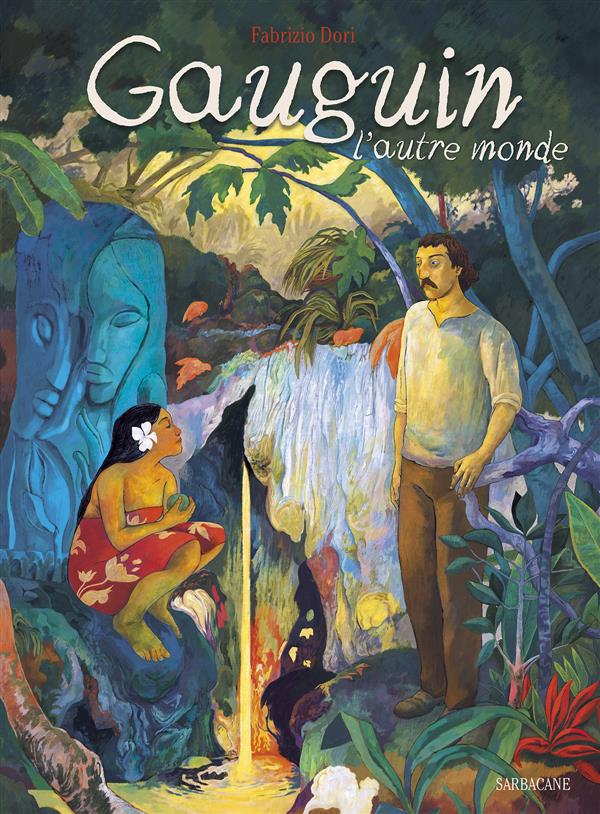

C’est ruiné et incompris dans son art que Gauguin s’évade vers la Polynésie en 1891. Loin de Paris il espère se reconstruire, avancer et enfin atteindre ce qu’il attend de l’art. Allant plus loin encore que l’impressionnisme, il poursuit sa quête dans un souhait de dénuement total qui seul lui permettra d’atteindre l’essence qu’il recherche, pour enfin toucher au sensible. Il débarque à Tahiti puis se dirige vers les Marquises où il s’installe à Hiva Hoa. Là ils achètera une case, s’immergera dans les coutumes d’un peuple, se verra offrir par son père la jeune et belle Teura que Gauguin dévore des yeux, et peindra avec cette volonté de toujours tendre vers l’expressivité au moyen de couleurs qu’il se fait fort de dompter pour tendre à son but ultime. 1903, au seuil de sa vie, dans un énième voyage dans l’univers de la morphine le peintre voit venir à lui Manao Tupapau, l’esprit des morts qui, à la demande des divinités des îles, qui s’intéressent à lui en raison de son particularisme, va écouter et collecter le témoignage de Gauguin. Le témoignage d’une vie…

C’est ruiné et incompris dans son art que Gauguin s’évade vers la Polynésie en 1891. Loin de Paris il espère se reconstruire, avancer et enfin atteindre ce qu’il attend de l’art. Allant plus loin encore que l’impressionnisme, il poursuit sa quête dans un souhait de dénuement total qui seul lui permettra d’atteindre l’essence qu’il recherche, pour enfin toucher au sensible. Il débarque à Tahiti puis se dirige vers les Marquises où il s’installe à Hiva Hoa. Là ils achètera une case, s’immergera dans les coutumes d’un peuple, se verra offrir par son père la jeune et belle Teura que Gauguin dévore des yeux, et peindra avec cette volonté de toujours tendre vers l’expressivité au moyen de couleurs qu’il se fait fort de dompter pour tendre à son but ultime. 1903, au seuil de sa vie, dans un énième voyage dans l’univers de la morphine le peintre voit venir à lui Manao Tupapau, l’esprit des morts qui, à la demande des divinités des îles, qui s’intéressent à lui en raison de son particularisme, va écouter et collecter le témoignage de Gauguin. Le témoignage d’une vie…

La couverture de Gauguin l’autre monde capte indéniablement notre regard. Peut-être car, composée d’un mélange de teintes et de couleurs qui n’auraient pas déplu à Gauguin lui-même, elle donne à voir la richesse d’une vie et d’une mort qui se profile. Dans une nature sauvage et luxuriante, le peintre observe sa vahiné assise près d’une source d’eau. Le regard absent, figé vers un ailleurs impalpable qui le poursuivra toute sa vie. S’il est de rigueur pour la plupart des Grands Maîtres, d’être « découverts » et « reconnus » après leur mort, Gauguin n’échappe pas à la règle. Lui qui tente de vendre ses peintures pour financer son ultime voyage aux Marquises, sera méprisé sa vie durant. Passé par l’école Pissaro il se détache des impressionnistes pour aller encore plus loin. Fabrizio Dori donne à voir cette période de la vie du peintre qui s’étale de 1893 à 1903 loin de la métropole. Il le fait en s’immergeant totalement dans la recherche esthétique du peintre, dans sa volonté de contrôle de l’expressivité des couleurs et de leur force symbolique. Construit sous la forme d’un témoignage offert à l’esprit des morts, juste avant le grand départ, l’album revient sur les grands moments de la vie du peintre. De ce moment où il s’adonne totalement à l’art (avant d’être peintre à temps complet Gauguin a épousé une carrière de courtier en bourse), jusqu’à l’ultime voyage en barque. Si la période polynésienne de Gauguin a été traitée récemment en BD par le trio Maximilien Le Roy (scénario), Christophe Gaultier (dessin) et Marie-Odile Galopin (couleurs) (Gauguin loin de la route – Le Lombard – 2013), elle l’était sous un angle d’approche original, qui mettait en lumière la pensée profonde du peintre pourfendeur de l’idéologie coloniale et religieuse. Dans ce nouvel album Fabrizio Dori s’attache, par le biais d’une biographie originale construite sur des flashbacks vers les moments clefs de sa vie, à révéler la part créatrice de l’œuvre du peintre sous fond de légendes tahitiennes. Le dessinateur italien révèle un être meurtri, qui poursuivra sa volonté de se rapprocher de la nature première de l’homme loin de toute civilisation, pour atteindre l’essence même de la représentation des choses. Comme le précise Céline Delavaux dans le dossier sur le peintre qui clôt l’album, Gauguin souhaitait « synthétiser son impression d’une réalité. Il en résulte une simplification du dessin, l’usage de couleurs pures et des compositions rythmées dans un esprit décoratif (…) le tableau devient une fin en soi. » C’est cette fin que nous offre Fabrizio Dori, dans une mise en forme originale faite d’un maelström de couleurs, de nuances et d’expressivité dans un album qui tente de percer le secret d’un homme tourmenté qui a fui un monde qui ne le comprenait pas.

Fabrizio Dori – Gauguin, l’autre monde – Sarbacane – 2016 – 22,50 euros

Rose Lanobre comme son nom ne l’indique pas est anglaise. Elle débarque à Paris Gare de Lyon où elle doit rencontrer Pierre, un homme qui a connu ses parents tout deux trop tôt disparus. La femme, la quarantaine bien conservé retrouve l’homme au Train bleue, bistrot d’un autre temps un brin anachronique qui a transporté tant de voyageurs vers des rêves d’autrefois. Pierre à la demande de Rose plonge dans ses souvenirs les plus lointains pour ressortir les moments forts vécus avec Theda, sa mère et Gilles son père, à une époque elle-aussi révolue. L’émotion reste palpable. Et l’homme se laisse emporter par ses souvenirs au point de se couper du réel. Des souvenirs qui se construisent d’abord autour de l’histoire de Pierre, élève pas forcément brillant qui n’excelle qu’au dessin et s’orientera vers les Beaux-Arts pour enfin travailler sa passion. Un peu jeune il s’éveille aux sens lors des sessions de « nus » qu’il aborde avec le sérieux de l’académisme au contraire de Gilles, et de deux trublions qui se la jouent dandys, Pied de Poule et Prince de Galle, dont les surnoms rappelles les costumes qu’ils portent jusque dans l’atelier. La classe des Beaux-Arts vit sa vie, avec peut-être ce supplément de piment attaché à l’âme d’artiste de chaque composante du groupe. Puis, un jour, sans être vraiment prévenu, Theda débarque dans la classe comme un ouragan. La jeune femme est anglaise, d’une beauté à couper le souffle et affiche une liberté d’esprit qui détone. Et, peut-être le plus important, elle connait et maîtrise l’aura qui se dégage d’elle. Dans un groupe qui naviguait sur des airs potaches, elle va ouvrir de nouveaux horizons, à base de culture hippie, de liberté pour les corps et pour les esprits, et cette envie de se battre pour d’autres causes que celles dictées par les frémissements d’un capitalisme déjà bien nocif. Elle séduira tour à tour les garçons de la classe mais se heurtera sur un os avec Gilles. C’est peut-être pour cela qu’elle jettera son dévolu sur lui au point de partir avec lui vivre loin de Paris dans le Cantal, pour vivre d’amour et d’eau fraîche, tout en s’adonnant à la fabrication de fromages de chèvres…

Rose Lanobre comme son nom ne l’indique pas est anglaise. Elle débarque à Paris Gare de Lyon où elle doit rencontrer Pierre, un homme qui a connu ses parents tout deux trop tôt disparus. La femme, la quarantaine bien conservé retrouve l’homme au Train bleue, bistrot d’un autre temps un brin anachronique qui a transporté tant de voyageurs vers des rêves d’autrefois. Pierre à la demande de Rose plonge dans ses souvenirs les plus lointains pour ressortir les moments forts vécus avec Theda, sa mère et Gilles son père, à une époque elle-aussi révolue. L’émotion reste palpable. Et l’homme se laisse emporter par ses souvenirs au point de se couper du réel. Des souvenirs qui se construisent d’abord autour de l’histoire de Pierre, élève pas forcément brillant qui n’excelle qu’au dessin et s’orientera vers les Beaux-Arts pour enfin travailler sa passion. Un peu jeune il s’éveille aux sens lors des sessions de « nus » qu’il aborde avec le sérieux de l’académisme au contraire de Gilles, et de deux trublions qui se la jouent dandys, Pied de Poule et Prince de Galle, dont les surnoms rappelles les costumes qu’ils portent jusque dans l’atelier. La classe des Beaux-Arts vit sa vie, avec peut-être ce supplément de piment attaché à l’âme d’artiste de chaque composante du groupe. Puis, un jour, sans être vraiment prévenu, Theda débarque dans la classe comme un ouragan. La jeune femme est anglaise, d’une beauté à couper le souffle et affiche une liberté d’esprit qui détone. Et, peut-être le plus important, elle connait et maîtrise l’aura qui se dégage d’elle. Dans un groupe qui naviguait sur des airs potaches, elle va ouvrir de nouveaux horizons, à base de culture hippie, de liberté pour les corps et pour les esprits, et cette envie de se battre pour d’autres causes que celles dictées par les frémissements d’un capitalisme déjà bien nocif. Elle séduira tour à tour les garçons de la classe mais se heurtera sur un os avec Gilles. C’est peut-être pour cela qu’elle jettera son dévolu sur lui au point de partir avec lui vivre loin de Paris dans le Cantal, pour vivre d’amour et d’eau fraîche, tout en s’adonnant à la fabrication de fromages de chèvres…

S’attaquer aux années hippies, qui dégagent un incontestable vent de liberté et de folie, n’était pas si évident qu’il n’y parait. Car si l’imaginaire attaché à ces années de contre-culture caractérisées par une défiance appuyée pour cette société de consommation qui gangrène chaque jour un peu plus les esprits, par ce rejet de la guerre et par cette attirance pour les beatniks et une musique elle aussi engagée, a déjà nourrit nombre de projets, notamment au cinéma, il reste finalement peu exploré en BD, notamment dans un récit qui repose sur le vécu de ses propres auteurs. Et à vrai dire le fait que ce beau roman graphique soit issu de ce vécu des auteurs dans un Paris estudiantin qui se cherche, notamment dans les Beaux-Arts, se sent à chaque page. Jean-François et Maryse Charles offrent au travers de ce récit toute l’âme hippie, sans jamais entrer dans le côté cliché qui aurait pu dénaturer son esprit. Au-delà d’une époque, les deux auteurs s’attachent à leurs personnages, à Gilles et Theda, que rien ne semblait forcément réunir mais qui vont vivre dans l’intensité du moment avec cette violence des sentiments qui ne peut que s’exprimer dans un amour qui renverse tout, y compris les évidences. Un récit poignant, qui donne à voir toute la complexité de personnages singuliers, porté par ce vent de fraîcheur qui se lit dans un dessin totalement en phase avec l’époque qu’il présente.

Jean-François et Maryse Charles – L’herbe folle – Glénat – 2016 – 22 euros

Albert Cohen aura occupé une place à part dans la littérature de langue française dans un siècle qui aura connu l’horreur en bien des circonstances. D’origine suisse, l’auteur révélé par Solal, son premier roman publié en 1930, connaîtra la consécration avec Belle du Seigneur qui reçoit en 1968, le Grand Prix de l’Académie française. Ô vous frères humains voit le jour quatre ans plus tard. Dans ce roman, Albert Cohen, qui se sent au seuil de sa propre existence éprouve le besoin de revenir sur un événement qui a marqué à jamais sa vie. Alors qu’il a tout juste dix ans et qu’il déambule dans les rues de Marseille où réside alors sa famille, attiré par la fougue oratoire d’un camelot qui draine un public tout acquis à la cause de son détachant universel, il se rapproche de l’homme, pour lui acheter un flacon du précieux liquide afin de l’offrir à sa mère. Bien mal lui en prend car le bonimenteur se penche alors vers le jeune Albert, l’observe avec précision avant de lui jeter à la face, sans plus de retenue : Toi tu es un youpin hein ? Toi tu es un sale youpin. Les mots envahissent alors le garçon pour se fondre en lui et révéler l’évidence, cette terrible évidence qui, alors que le procès d’un Dreyfus résonne encore dans les chaumières, devait révéler l’antisémitisme galopant qui devait se muer quelques années plus tard en véritable carnage humain… Luz explique dans la préface de cette adaptation libre de l’œuvre d’Albert Cohen que, à la première lecture du roman, lorsqu’il a tout juste 16 ans, il avait découvert le récit poignant d’une enfance qui se fracasse contre la haine antisémite qu’un manifeste humaniste exceptionnel. Le cœur serré, j’avais refermé le livre sur la certitude adolescente que la terre entière l’avait lu et compris avant moi. Puis, courant 2015, j’ai ressenti le besoin de relire Ô vous, frères humains. J’ai été plus puissamment encore frappé par le calvaire psychologique de ce petit garçon, déambulant à la lisière de la folie, par le message testamentaire d’Albert Cohen. Et le coeur serré, j’ai refermé le livre sur le triste constat que, décidément non, la terre entière n’avait toujours pas était traversée par cette œuvre majeure. Et c’est cela que le dessinateur illustre à merveille dans un récit qui se place à hauteur d’enfant pour révéler toute la cruauté des hommes. Le jeune Albert, devenu sale juif, tente de comprendre ce qui peut fonder cette haine. Il disparait au travers d’un mûr graffé, se cache dans des toilettes publiques, évite les foules qui ricanent, et les ménagères opulentes. Mais autant les mots peuvent frapper le gamin pas suffisamment armé pour comprendre les raisons qui le distingue des autres, autant lui ne cherche que le partage, l’amour et le regard des autres. Dans les abysses de la lâcheté des hommes, dans leur vomiture éructée en place publique, sans retenue, le jeune Albert tente pourtant de se frayer un chemin. Luz construit son récit sur l’image, en reprenant parfois des pavés de textes particulièrement explicites qui se fondent dans le corps fuyant et liquéfié du jeune garçon. Avec toute sa force d’expression, il illustre à merveille cette phrase clef de Cohen « ne plus haïr importe plus que l’amour du prochain ». Un récit essentiel à une époque qui désunit bien plus les hommes qu’elle ne les rapproche et qui se drape toujours plus du sceau de l’amnésie.

Albert Cohen aura occupé une place à part dans la littérature de langue française dans un siècle qui aura connu l’horreur en bien des circonstances. D’origine suisse, l’auteur révélé par Solal, son premier roman publié en 1930, connaîtra la consécration avec Belle du Seigneur qui reçoit en 1968, le Grand Prix de l’Académie française. Ô vous frères humains voit le jour quatre ans plus tard. Dans ce roman, Albert Cohen, qui se sent au seuil de sa propre existence éprouve le besoin de revenir sur un événement qui a marqué à jamais sa vie. Alors qu’il a tout juste dix ans et qu’il déambule dans les rues de Marseille où réside alors sa famille, attiré par la fougue oratoire d’un camelot qui draine un public tout acquis à la cause de son détachant universel, il se rapproche de l’homme, pour lui acheter un flacon du précieux liquide afin de l’offrir à sa mère. Bien mal lui en prend car le bonimenteur se penche alors vers le jeune Albert, l’observe avec précision avant de lui jeter à la face, sans plus de retenue : Toi tu es un youpin hein ? Toi tu es un sale youpin. Les mots envahissent alors le garçon pour se fondre en lui et révéler l’évidence, cette terrible évidence qui, alors que le procès d’un Dreyfus résonne encore dans les chaumières, devait révéler l’antisémitisme galopant qui devait se muer quelques années plus tard en véritable carnage humain… Luz explique dans la préface de cette adaptation libre de l’œuvre d’Albert Cohen que, à la première lecture du roman, lorsqu’il a tout juste 16 ans, il avait découvert le récit poignant d’une enfance qui se fracasse contre la haine antisémite qu’un manifeste humaniste exceptionnel. Le cœur serré, j’avais refermé le livre sur la certitude adolescente que la terre entière l’avait lu et compris avant moi. Puis, courant 2015, j’ai ressenti le besoin de relire Ô vous, frères humains. J’ai été plus puissamment encore frappé par le calvaire psychologique de ce petit garçon, déambulant à la lisière de la folie, par le message testamentaire d’Albert Cohen. Et le coeur serré, j’ai refermé le livre sur le triste constat que, décidément non, la terre entière n’avait toujours pas était traversée par cette œuvre majeure. Et c’est cela que le dessinateur illustre à merveille dans un récit qui se place à hauteur d’enfant pour révéler toute la cruauté des hommes. Le jeune Albert, devenu sale juif, tente de comprendre ce qui peut fonder cette haine. Il disparait au travers d’un mûr graffé, se cache dans des toilettes publiques, évite les foules qui ricanent, et les ménagères opulentes. Mais autant les mots peuvent frapper le gamin pas suffisamment armé pour comprendre les raisons qui le distingue des autres, autant lui ne cherche que le partage, l’amour et le regard des autres. Dans les abysses de la lâcheté des hommes, dans leur vomiture éructée en place publique, sans retenue, le jeune Albert tente pourtant de se frayer un chemin. Luz construit son récit sur l’image, en reprenant parfois des pavés de textes particulièrement explicites qui se fondent dans le corps fuyant et liquéfié du jeune garçon. Avec toute sa force d’expression, il illustre à merveille cette phrase clef de Cohen « ne plus haïr importe plus que l’amour du prochain ». Un récit essentiel à une époque qui désunit bien plus les hommes qu’elle ne les rapproche et qui se drape toujours plus du sceau de l’amnésie.

Luz – Ô vous frères humains – Futuropolis – 2016 – 20 euros

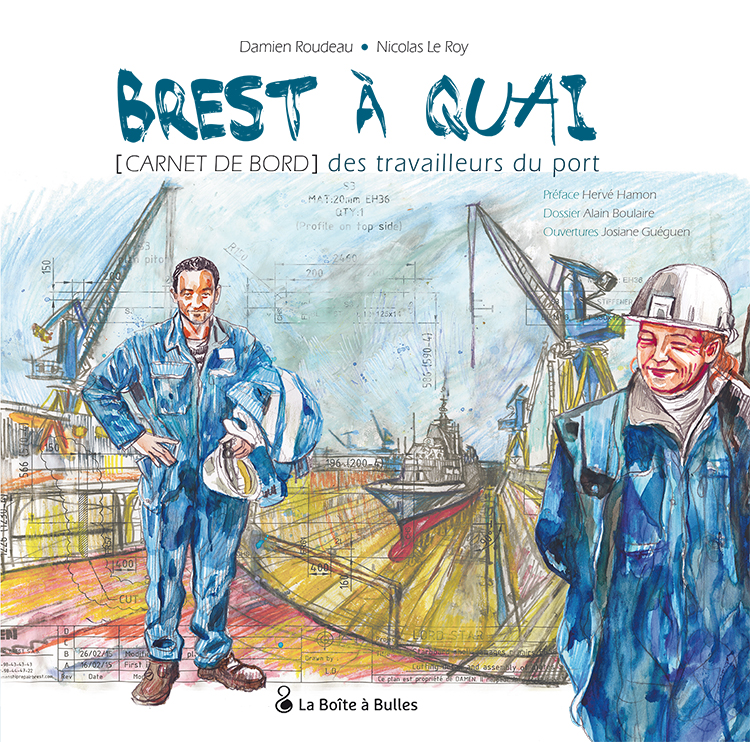

Brest c’est le port ouvert sur l’Atlantique, et de multiples vies qui s’y croisent, s’y mêlent et offrent leur regard sur la mer. Ville de pêcheurs, de recherche scientifique, ville militaire, ville de dockers, d’hommes et de femmes au service de ceux qui partent au loin. Dans Brest à quai Damien Roudeau et Nicolas Le Roy s’immiscent dans le quotidien de ceux qui font vivre les multiples ports de la cité bretonne. Pour donner à voir ceux qui travaillent souvent dans l’ombre. Des portraits vivant d’hommes et de femmes qui se livrent sur leur quotidien, sur le métier qu’ils exercent et dont le savoir se perd parfois. On y croise un formidable kaléidoscope de métiers magasinier, cariste, mareyeur, grutier, sauveteur en mer, chalumiste, chaudronnier, chimiste, acheteur… Des métiers qui sont parfois liés, exercés par des amoureux de la mer, biberonnés souvent à l’eau saline comme s’amuse à le dire Noël, marin-pêcheur qui affirme avoir de l’eau de mer dans le sang. Si la plupart avouent être issu d’une lignée de travailleurs de la mer, on y croise aussi des portraits d’hommes ou de femmes qui ont appris sur le tas comme le confie Laurent, mareyeur qui ne connaissait rien des poissons et crustacés. Au fil des témoignages, des métiers explicités le lecteur découvre la passion des hommes pour la mer et le métier qu’il exerce. Une passion qui accouche de véritables vocations, comme Vincent l’explique, lui sauveteur payé uniquement en période estivale mais qui se fait bénévole le reste du temps pour transmettre son savoir. Une passion qui peut se faire aussi dévorante et dangereuse. Jean-Luc, agent de maîtrise-soudeur qui a vu des amis partir du cancer alors qu’ils avaient travaillés une grande partie de leur vie dans des zones densément amiantées, le souligne avec émotion dans son témoignage. De portraits en portraits le lecteur suit le parcours des auteurs, leur immersion dans les différents ports de la ville qui composent autant de chapitres. Pour poser des balises les deux hommes replacent Brest dans le contexte historique, avec des petits dossiers qui permettent de suivre les grands moments et les mutations de la zone portuaire. Cet album relativement dense se lit par n’importe quel bout, avec l’idée de découvrir à chaque fois le portrait d’un homme ou d’une femme qui compose un des aspects du port et de la ville. Un travail remarquable !

Brest c’est le port ouvert sur l’Atlantique, et de multiples vies qui s’y croisent, s’y mêlent et offrent leur regard sur la mer. Ville de pêcheurs, de recherche scientifique, ville militaire, ville de dockers, d’hommes et de femmes au service de ceux qui partent au loin. Dans Brest à quai Damien Roudeau et Nicolas Le Roy s’immiscent dans le quotidien de ceux qui font vivre les multiples ports de la cité bretonne. Pour donner à voir ceux qui travaillent souvent dans l’ombre. Des portraits vivant d’hommes et de femmes qui se livrent sur leur quotidien, sur le métier qu’ils exercent et dont le savoir se perd parfois. On y croise un formidable kaléidoscope de métiers magasinier, cariste, mareyeur, grutier, sauveteur en mer, chalumiste, chaudronnier, chimiste, acheteur… Des métiers qui sont parfois liés, exercés par des amoureux de la mer, biberonnés souvent à l’eau saline comme s’amuse à le dire Noël, marin-pêcheur qui affirme avoir de l’eau de mer dans le sang. Si la plupart avouent être issu d’une lignée de travailleurs de la mer, on y croise aussi des portraits d’hommes ou de femmes qui ont appris sur le tas comme le confie Laurent, mareyeur qui ne connaissait rien des poissons et crustacés. Au fil des témoignages, des métiers explicités le lecteur découvre la passion des hommes pour la mer et le métier qu’il exerce. Une passion qui accouche de véritables vocations, comme Vincent l’explique, lui sauveteur payé uniquement en période estivale mais qui se fait bénévole le reste du temps pour transmettre son savoir. Une passion qui peut se faire aussi dévorante et dangereuse. Jean-Luc, agent de maîtrise-soudeur qui a vu des amis partir du cancer alors qu’ils avaient travaillés une grande partie de leur vie dans des zones densément amiantées, le souligne avec émotion dans son témoignage. De portraits en portraits le lecteur suit le parcours des auteurs, leur immersion dans les différents ports de la ville qui composent autant de chapitres. Pour poser des balises les deux hommes replacent Brest dans le contexte historique, avec des petits dossiers qui permettent de suivre les grands moments et les mutations de la zone portuaire. Cet album relativement dense se lit par n’importe quel bout, avec l’idée de découvrir à chaque fois le portrait d’un homme ou d’une femme qui compose un des aspects du port et de la ville. Un travail remarquable !

Damien Roudeau et Nicolas Le Roy – Brest à quai – La Boîte à bulles – 2016 – 29 euros

Lorsque Morgane née dans le château de Tintagel après une couche difficile, sa mère éructe de colère. Le magicien lui avait promis un fils et la femme sait pertinemment qu’elle ne pourra avoir d’autres enfants et que la lignée de son époux pourrait de fait s’en trouver terriblement menacée. Après avoir échappé de peu à la mort – sa mère voulant se débarrasser du poids représenté par le nourrisson dans les plus brefs délais – la jeune fille sera éduquée à la manière d’un garçon, dans l’idée un peu folle d’accéder un jour au trône. Mais dans des temps rendus difficiles en raison de la pression constante exercée par Uther Pendragon, roi de Logres, sur les frontières de Tintagel, Morgane serait-elle la mieux placée pour devenir reine de Bretagne ? Si les ambitions militaires d’Uther Pendragon sont avérées, elles cachent aussi et surtout l’amour de l’homme pour Ygrène, la femme du Duc de Tintagel. Merlin, alors bras droit d’Uther Pendragon va alors réaliser un sortilège qui permettra à son seigneur de prendre pour quelques heures l’apparence du Duc de Tintagel et ainsi pouvoir copuler avec la belle dame. De cette petite sauterie naîtra Arthur, demi-frère de Morgane. Lorsqu’il faudra extraire Excalibur, l’épée désignant le nouveau roi de Bretagne, de la pierre dans laquelle elle est enfoncée, Morgane et Arthur vont tous deux s’affirmer comme des prétendants de choix, sauf que les dés sont un peu pipés d’avance…

Lorsque Morgane née dans le château de Tintagel après une couche difficile, sa mère éructe de colère. Le magicien lui avait promis un fils et la femme sait pertinemment qu’elle ne pourra avoir d’autres enfants et que la lignée de son époux pourrait de fait s’en trouver terriblement menacée. Après avoir échappé de peu à la mort – sa mère voulant se débarrasser du poids représenté par le nourrisson dans les plus brefs délais – la jeune fille sera éduquée à la manière d’un garçon, dans l’idée un peu folle d’accéder un jour au trône. Mais dans des temps rendus difficiles en raison de la pression constante exercée par Uther Pendragon, roi de Logres, sur les frontières de Tintagel, Morgane serait-elle la mieux placée pour devenir reine de Bretagne ? Si les ambitions militaires d’Uther Pendragon sont avérées, elles cachent aussi et surtout l’amour de l’homme pour Ygrène, la femme du Duc de Tintagel. Merlin, alors bras droit d’Uther Pendragon va alors réaliser un sortilège qui permettra à son seigneur de prendre pour quelques heures l’apparence du Duc de Tintagel et ainsi pouvoir copuler avec la belle dame. De cette petite sauterie naîtra Arthur, demi-frère de Morgane. Lorsqu’il faudra extraire Excalibur, l’épée désignant le nouveau roi de Bretagne, de la pierre dans laquelle elle est enfoncée, Morgane et Arthur vont tous deux s’affirmer comme des prétendants de choix, sauf que les dés sont un peu pipés d’avance…

La légende arthurienne reste l’un des ensembles de textes les plus riches et des plus passionnants de la littérature médiévale. Et pour tout dire cette légende a traversé les siècles, étant reprise, adaptée, triturée dans tous les sens. La BD n’est pas en reste qui propose à ses lecteurs épris de récits mêlant légendes et combats épiques, de véritables sagas qui se nourrissent du texte original. Si la plupart des adaptations se situent dans un registre mainstream, Morgane, construit par Simon Kansara et Stéphane Fert, s’en détache pour plusieurs raisons dont la première est d’épouser un angle d’approche original et singulier en se mettant résolument sous le regard de la fée Morgane qui, si elle reste sombre dans son traitement, nous apparaît sous un angle nouveau qui pourrait nous la faire mieux comprendre. Nous pourrions même aller jusqu’à dire qu’elle dégage une empathie manifeste envers le sort réservé aux femmes qu’elle défend dès qu’elle en a le pouvoir. Le récit vaut aussi par son approche graphique qui donne une réelle dimension au sujet traité. Un dessin qui s’attache avant tout à l’émotion qu’il peut susciter et laisse le réalisme définitivement au vestiaire. Pour cela il use de formes et de lignes simples et d’un panel de couleurs typés qui donnent un réel style, une réelle touche graphique à un récit qui s’y prête tout particulièrement. Ce projet devait voir le jour il y a deux ans aux éditions CFSL Ink avant que Delcourt ne récupère et n’édite ce projet pour notre plus grand plaisir ! Deux auteurs à suivre dans les méandres du neuvième art…

Simon Kansara et Stéphane Fert – Morgane – Delcourt – 2016 – 17,95 euros

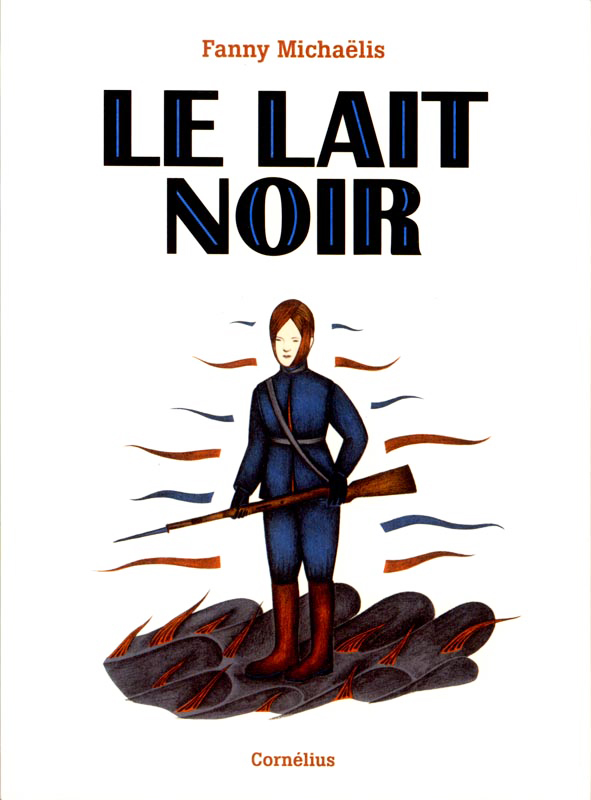

Séquence 1 : Deux paysans fourche en main se rapprochent d’une ferme où des femmes travaillent à la récolte de céréales. Arrivés à leur hauteur, les deux hommes utilisent les fourches comme des armes et les massacrent sauvagement. Un soldat, baïonnette au canon de son fusil arrive sur les lieux du drame et constate l’horreur d’un carnage sans nom. Après avoir enterrées les deux femmes, il décide de partir sur les traces des deux meurtriers. Lorsqu’il parvient à les dénicher endormis dans une forêt éparse, il les tue en retour.

Séquence 1 : Deux paysans fourche en main se rapprochent d’une ferme où des femmes travaillent à la récolte de céréales. Arrivés à leur hauteur, les deux hommes utilisent les fourches comme des armes et les massacrent sauvagement. Un soldat, baïonnette au canon de son fusil arrive sur les lieux du drame et constate l’horreur d’un carnage sans nom. Après avoir enterrées les deux femmes, il décide de partir sur les traces des deux meurtriers. Lorsqu’il parvient à les dénicher endormis dans une forêt éparse, il les tue en retour.

Séquence 2 : un étudiant dans une salle de cours écoute son professeur déblatérer sur la « Science des races ». Je n’écoute pas ce qu’il dit. C’est comme se boucher le nez pour éviter de respirer une odeur nauséabonde. Je n’entends pas ce qu’il raconte sur la race supérieure et sur les sous-hommes… mais je vois sa bouche se tordre qui n’en finit pas de s’ouvrir et de se fermer. – Des rats, des voleurs, des larves vicieuses, des serpents hideux ! Ils sont rats de père en fils, larves de mère en fille ! Des rats engendrant des rats. Ne pouvant plus supporter cette logorrhée haineuse, l’étudiant se lève et tabasse son professeur avant de prendre la fuite…

A partir d’une histoire familiale tragique inspirée par le parcours dans les années 20 de son grand-père juif dans un Berlin d’où émane déjà des effluves nauséeuses, Fanny Michaëlis réalise un pamphlet contre la guerre et la haine dans son sens le plus large. Elle donne à voir notamment la lâcheté des hommes qui peuvent se faire, de simples citoyens, les bras armés d’un régime. Elle donne à voir dans un récit peu bavard des épisodes de la seconde guerre mondiale avec en point d’orgue l’horreur des camps d’extermination. Sur le plan graphique Fanny Michaëlis livre une copie surprenante où le découpage classique en cases se voit écarté au profit de vignettes composant autant de scènes. Des vignettes qui interrogent le regard par la déformation que la dessinatrice y apporte – certaines tiennent de l’anamorphose – et de la force de suggestion qui s’y détache. Un projet sensible, qui, à une époque où resurgissent des relents de haine et d’incompréhension, laisse entrevoir les travers d’une absence de mémoire et les maux causés par le repliement sur soi. Un remarquable travail !

Fanny Michaëlis – Le Lait noir – Cornélius – 2016 – 18,50 euros

Hannibal Qassim el Battouti fuit Bagdad avec sa fille Houdê et son serviteur masqué El Ghoul. Il trouve alors refuge auprès de Frédéric II dans les Pouilles où l’Empereur a élevé un château fort dans lequel sont réunis tous les plus grands scientifiques de son temps. L’homme qui a soif de savoir voit dans le destin de cet homme, chassé de son pays par un imam soucieux de la préservation du dogme, le moyen de se racheter de ses actions passées aux yeux du pape. Hannibal est un descendant direct d’Alhazen, l’un des plus grands scientifiques qu’ai connu le monde arabe, inventeur de la camera oscura, la chambre noire, au sein de laquelle étaient projeté des images venues de l’extérieur, prolongeant ainsi les travaux et la vision d’Aristote ou de Théon d’Alexandrie. Hannibal projette quant à lui d’aller encore plus loin. En se basant sur les études de son aïeul, il souhaite fixer ces images sur un support. Pour Frédéric II l’utilisation de cette technique pourrait bien lui valoir la réhabilitation tant recherchée…

Hannibal Qassim el Battouti fuit Bagdad avec sa fille Houdê et son serviteur masqué El Ghoul. Il trouve alors refuge auprès de Frédéric II dans les Pouilles où l’Empereur a élevé un château fort dans lequel sont réunis tous les plus grands scientifiques de son temps. L’homme qui a soif de savoir voit dans le destin de cet homme, chassé de son pays par un imam soucieux de la préservation du dogme, le moyen de se racheter de ses actions passées aux yeux du pape. Hannibal est un descendant direct d’Alhazen, l’un des plus grands scientifiques qu’ai connu le monde arabe, inventeur de la camera oscura, la chambre noire, au sein de laquelle étaient projeté des images venues de l’extérieur, prolongeant ainsi les travaux et la vision d’Aristote ou de Théon d’Alexandrie. Hannibal projette quant à lui d’aller encore plus loin. En se basant sur les études de son aïeul, il souhaite fixer ces images sur un support. Pour Frédéric II l’utilisation de cette technique pourrait bien lui valoir la réhabilitation tant recherchée…

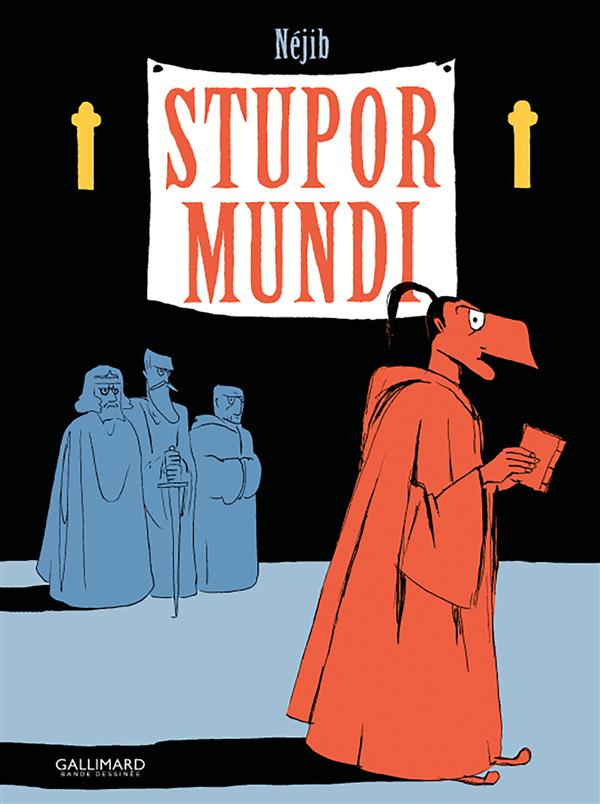

Stupor Mundi a bel et bien existé même s’il n’a laissé qu’une trace éparse dans notre histoire. Visionnaire en son temps, la soif de culture de cet Empereur lui vaut la foudre de la papauté lorsqu’il donne son aval à la dissection des corps. Grégoire IX, dans toute sa fougue qualifia l’homme en ces termes « la bête, qui surgit de la mer, hurle des blasphèmes, enrageant avec sa patte d’ours et sa gueule de lion, ses autres membres informes, tel un léopard, la bouche béante en outrage au saint Nom sans cesser d’élever sa lance elle-même sur le tabernacle de Dieu et ses Saints qui habitent aux cieux… ». C’est sur ces bases que Néjib construit son récit, en confrontant de manière directe les porteurs d’une ouverture d’esprit et les défendeurs d’une tradition et d’un respect des dogmes. Son récit juxtapose deux trames principales qui permettent chacune d’aborder et de développer des thèmes cher à l’auteur, comme le pouvoir de l’image, de la science, la manipulation, le dogmatisme… La première de ces trames se focalise autour du travail proprement dit d’Hannibal et des difficultés auxquelles il se confronte dans son dessein dont le point d’orgue reste cette tension vivace qui oppose le savant au bibliothécaire Gattuso qui affirme que son amour de la science s’arrête là où il m’éloigne de Dieu. La seconde trame suit la fille d’Hannibal, la jeune Houdê, qui, traumatisée par l’épisode qui amena sa fuite de Bagdad avec son père, va tenter de recouvrer la mémoire en se confiant à Sigismond.

Néjib construit son récit en jouant sur un suspense qui va crescendo. Dans une certaine mesure il serait possible de voir dans Stupor Mundi un pendant du Nom de la Rose d’Umberto Eco qui propose dans un huis-clos étouffant une fabuleuse charge contre l’obscurantisme, tout en se faisant le chantre de la liberté et du savoir. Ce suspense Néjib le densifie au travers de la construction de ses personnages qui possèdent tous des backgrounds singuliers. Il le fait aussi et surtout au travers d’une érudition très fine qui sert son propos, en usant aussi de contextes et de personnages réels (Frédéric II, Alhazen, Hermann von Salza) qui amènent un surcroît de réalisme au récit et densifient le propos.

Sur la forme le dessin se fait parfois minimaliste, à partir d’un trait fin et de couleurs sobres qui permettent une immersion totale dans l’histoire qui nous est contée. Au cœur du récit reste cette camera oscura qui avait été traitée notamment dans le neuvième art par Jean Dytar, et qui, tout en conservant son statut d’invention géniale – qui ne sert à rien pour les porteurs d’un obscurantisme exacerbé – représente le symbole du progrès, de l’idée même que le pouvoir de la pensée humaine peut nous libérer de ces chaînes qui voilent encore notre vision du monde. Sans conteste un des albums majeurs de ce premier semestre.

Néjib – Stupor Mundi – Gallimard BD – 2016 – 26 euros

A venir dans notre HeBDo #4, les présentations des titres suivants :

Druuna T2 de Serpieri (Glénat)

Bots de Baker et Ducoudray (Ankama)

La Belle absente de Barroux, Vidal et Joly (Les Enfants rouges)

Tout conte fée de Camou & Camou (Casterman)

Pandora 1 (Casterman)

Mister Morgen de Hofbauer (L’Association)

Jeanne d’Arc de Noé & Le Gris (Glénat)

Vaisseau Spécial de Rambaud (Vraoum)

La vie est trop Kurt de Snug (Même pas mal)

Freedom Hospital de Sulaiman (çà et là)

Sur le fil de Victor, Guillaume & Debomy (Cambourakis)

La Luciole et le Hibou de Karaliitchev & Freudenreich (Elitchka)

Lisa de la Nasa de Louis-Honoré (FLBLB)