HeBDo BD, l’actualité de la BD – Les sorties de juin 2016 (#12), 3ème volet !

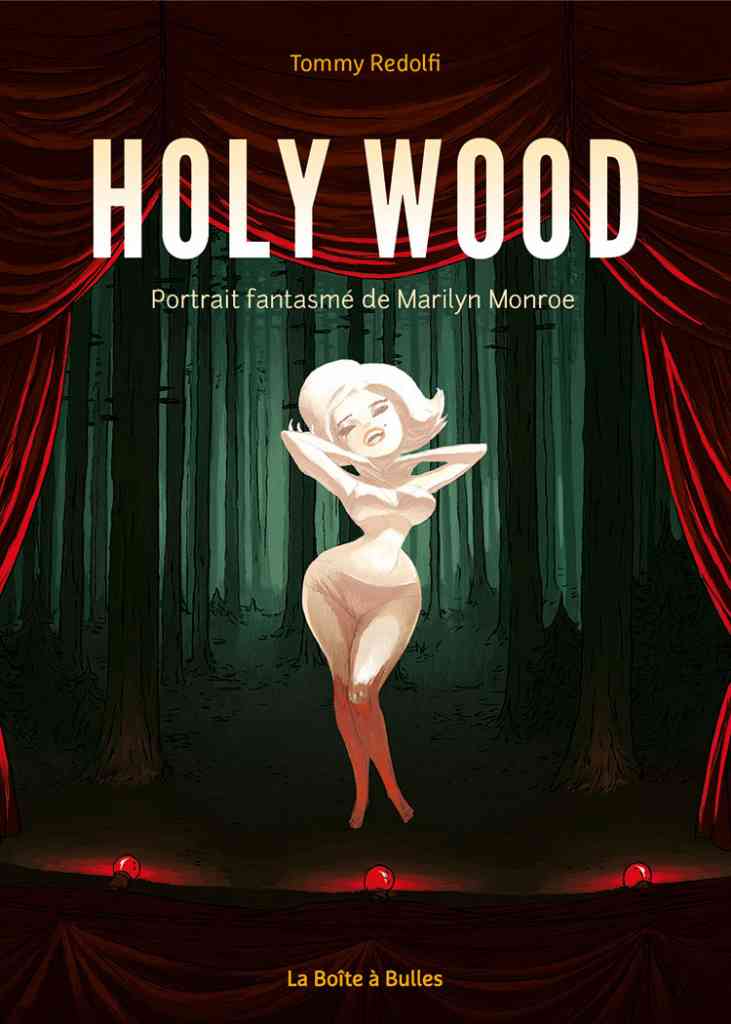

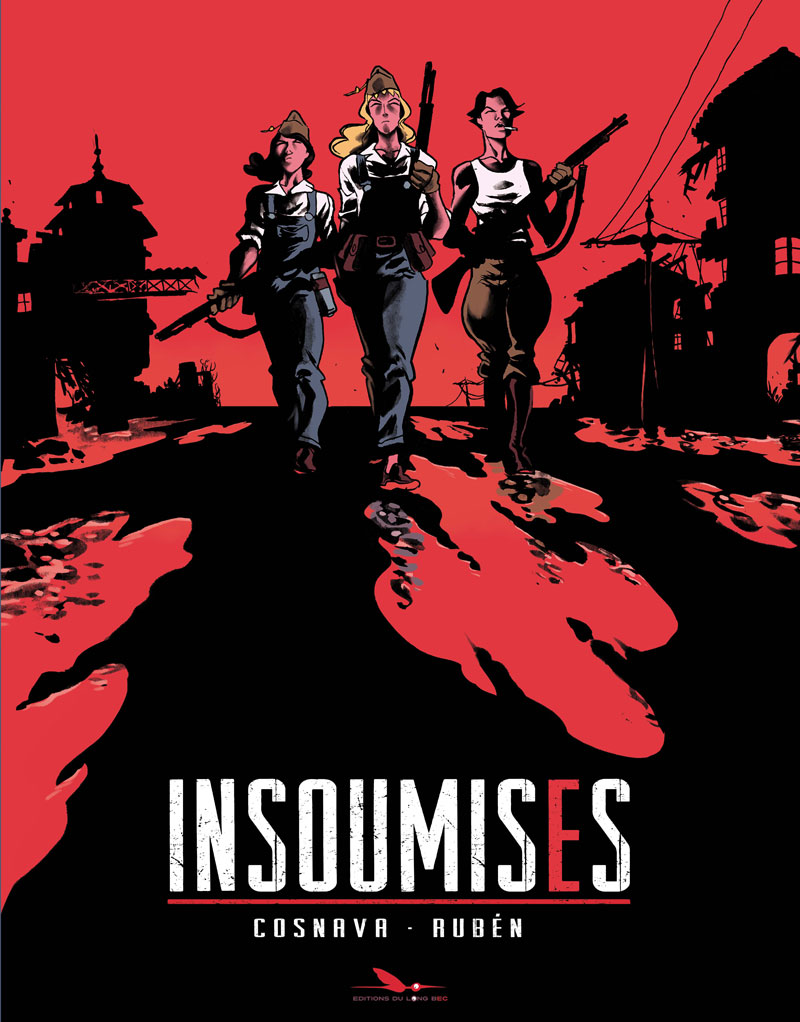

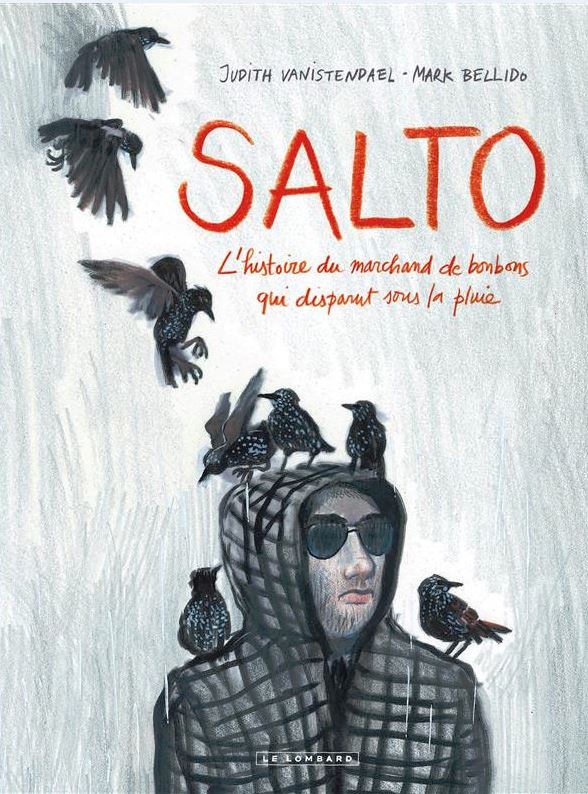

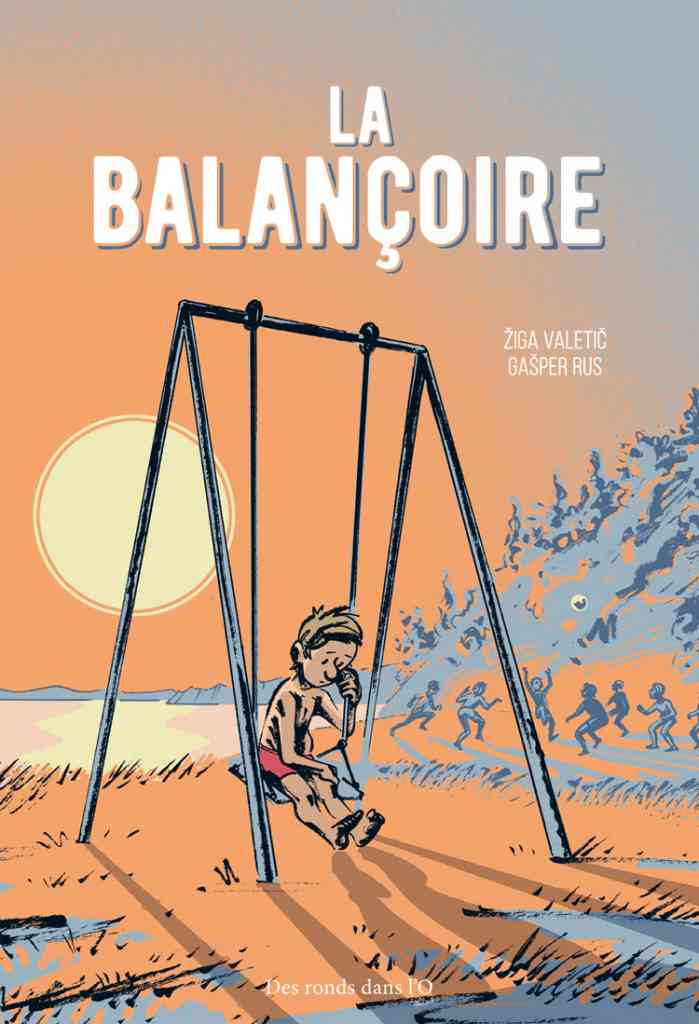

Cette semaine n’est pas la plus gaie de l’année même si les raies du soleil se font plus vivaces qu’au printemps. Et pour tout dire notre nouvelle sélection de titres de juin va dans ce sens sans que cela soit franchement prémédité. La mort y est présente ou guette dans de nombreux récits, comme dans Les Insoumises qui aborde de manière originale et surprenante la guerre d’Espagne, comme aussi dans La Balançoire qui parle de la perception chez un jeune garçon du suicide de son père. Salto aborde lui aussi la mort et le terrorisme au travers d’un récit qui évoque le rôle des « chiens », ces gardes du corps d’hommes politique espagnols visés par l’ETA. Dans Le Port des marins perdus et dans Les fils d’El Topo, la mort n’est jamais loin. Toujours en observation, elle gagne pernicieusement du terrain. Petite récréation dans cette semaine, Aliénor Mandragore qui parle elle aussi de la mort de Merlin mais avec beaucoup plus de distance ! Deux autres albums essentiels viennent compléter cette sélection, Le Déploiement tout d’abord, édité chez Actes sud, est la thèse de Nick Sousanis qui évoque en substance la force de suggestion de la bande dessinée et de sa capacité à transcender les formes dans un univers qui se veut lénifiant au possible. Le second de ses récits est la vision fantasmée de Marylin Monroe au travers du regard de Tommy Redolfi, ou comment la jeune fille peu sûre d’elle devint une icône en recherche de reconnaissance mais aussi de la part de petite fille en elle…

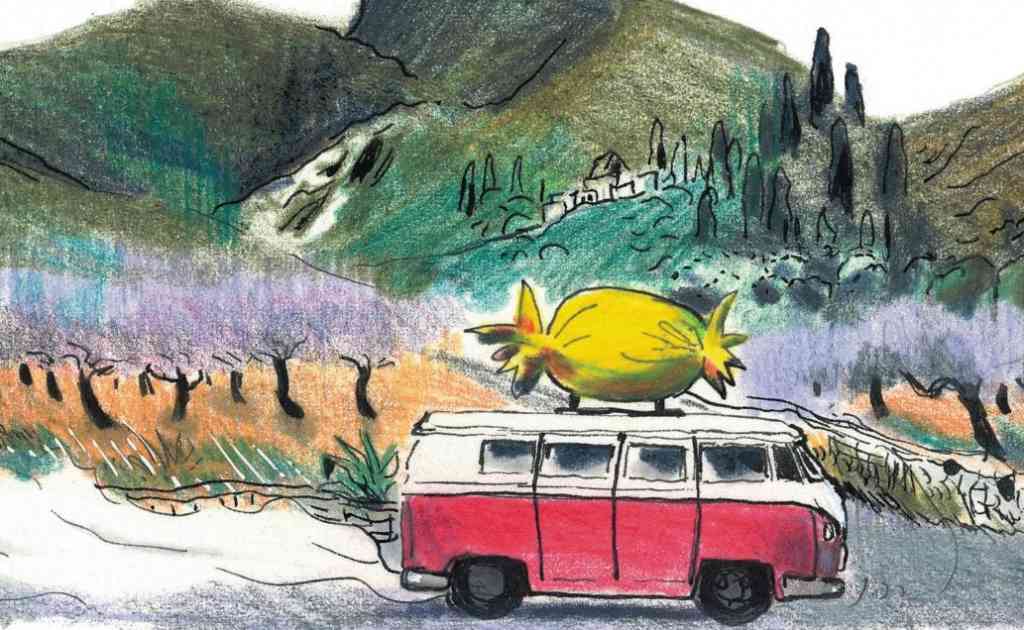

El Topo figure au Panthéon des Midnight movies, ces films diffusés le soir très tard dans les salles obscures américaines après la projection d’œuvres plus commerciales. A l’instar d’un Eraserhead de David Lynch, d’un Pink Flamingos de John Waters, d’un Night of the Living Dead de George A. Romero ou d’un Altered States de Ken Russell, El Topo marque les esprits par les plans et les images qu’il propose. Des scènes qui restent gravées dans les mémoires bien des années plus tard par ce qu’elles suggèrent et par leur force symbolique. Le film date de 1970. Jodorowsky y endosse le rôle principal (en plus de participer à l’écriture de la musique et d’assurer le travail sur les costumes), celui du cow-boy errant, fine gâchette qui déambule sur son cheval dans un désert mexicain avec son jeune fils dénudé qui l’accompagne. Un fils à qui il semble transmettre son savoir à défaut de transmettre son amour. Un jour El Topo intervient pour sauver une femme prise dans les griffes d’hommes de rien qui projettent de la violer. Il tombera amoureux de cette femme au point d’accepter de tuer pour elle les quatre maîtres du désert. A l’issue de son dernier défi, El Topo se verra refouler par la belle et entreprendra alors une longue rédemption qui passera par la libération d’une communauté de marginaux, sorte de cour des miracles nichée au fond d’une grotte inaccessible. C’est le point de départ de la bande dessinée que le chilien aux multiples talents nous propose aujourd’hui. Si le film aurait pu ou dû avoir une suite, celle-ci voit finalement le jour 46 ans après sous la forme d’un récit séquencé prévu en trois volets. Même si l’éditeur indique que Les fils d’El Topo peut se lire indépendamment de la diffusion du film, voir l’œuvre fondatrice reste quand même un plus pour saisir l’ambiance, le contexte et les nombreuses allégories développées dans ce terrain/terreau de jeu. La BD ouvre tout de même sur un résumé de six planches qui reprennent les moments pivots du film, afin que le lecteur possède le bagage minimum pour comprendre les développements à venir. Le récit se situe bien des années après l’abandon du fils d’El Topo dans le désert. Maintenant devenu adulte et pistolero comme son père (l’apprentissage a fonctionné), il vient réparer le mal qui lui a été fait. Tuer le père. Mais le père est devenu un sain et il ne peut donc l’atteindre. Il jette alors son dévolu sur son demi-frère Abel qui fera bien l’affaire pour apaiser son désir de vengeance…

El Topo figure au Panthéon des Midnight movies, ces films diffusés le soir très tard dans les salles obscures américaines après la projection d’œuvres plus commerciales. A l’instar d’un Eraserhead de David Lynch, d’un Pink Flamingos de John Waters, d’un Night of the Living Dead de George A. Romero ou d’un Altered States de Ken Russell, El Topo marque les esprits par les plans et les images qu’il propose. Des scènes qui restent gravées dans les mémoires bien des années plus tard par ce qu’elles suggèrent et par leur force symbolique. Le film date de 1970. Jodorowsky y endosse le rôle principal (en plus de participer à l’écriture de la musique et d’assurer le travail sur les costumes), celui du cow-boy errant, fine gâchette qui déambule sur son cheval dans un désert mexicain avec son jeune fils dénudé qui l’accompagne. Un fils à qui il semble transmettre son savoir à défaut de transmettre son amour. Un jour El Topo intervient pour sauver une femme prise dans les griffes d’hommes de rien qui projettent de la violer. Il tombera amoureux de cette femme au point d’accepter de tuer pour elle les quatre maîtres du désert. A l’issue de son dernier défi, El Topo se verra refouler par la belle et entreprendra alors une longue rédemption qui passera par la libération d’une communauté de marginaux, sorte de cour des miracles nichée au fond d’une grotte inaccessible. C’est le point de départ de la bande dessinée que le chilien aux multiples talents nous propose aujourd’hui. Si le film aurait pu ou dû avoir une suite, celle-ci voit finalement le jour 46 ans après sous la forme d’un récit séquencé prévu en trois volets. Même si l’éditeur indique que Les fils d’El Topo peut se lire indépendamment de la diffusion du film, voir l’œuvre fondatrice reste quand même un plus pour saisir l’ambiance, le contexte et les nombreuses allégories développées dans ce terrain/terreau de jeu. La BD ouvre tout de même sur un résumé de six planches qui reprennent les moments pivots du film, afin que le lecteur possède le bagage minimum pour comprendre les développements à venir. Le récit se situe bien des années après l’abandon du fils d’El Topo dans le désert. Maintenant devenu adulte et pistolero comme son père (l’apprentissage a fonctionné), il vient réparer le mal qui lui a été fait. Tuer le père. Mais le père est devenu un sain et il ne peut donc l’atteindre. Il jette alors son dévolu sur son demi-frère Abel qui fera bien l’affaire pour apaiser son désir de vengeance…

Juxtaposition d’amour et de haine, de violence et de prévenance, de bêtise humaine et d’innocence, de désirs vils ou purs, de mysticisme et de sacré, le récit interroge de fait sur chacune de ces notions et teste par ce biais notre échelle de perception. Chaque œuvre de Jodorowsky peut se lire comme la recherche permanente d’un sens, d’une réponse à des questionnements intérieurs nombreux. Dans Les fils d’El Topo le scénariste pousse cela à un très haut degré d’exigence et de partage. Un peu comme s’il souhaitait faire la synthèse des 46 années qui séparent l’œuvre originelle de son apprentissage, de sa sagesse glanée au fil des ans et de cette volonté de savoir, de toucher au but. Le dessin de Ladronn donne véritablement corps à cette matière narrative en apportant du sens à chaque image. L’univers du film se trouve ainsi projeté dans le récit séquencé tout en ayant sa propre vie, sa propre dimension graphique. La force du dessinateur reste justement de jouer en permanence avec les codes du cinéma pour nous proposer des plongées et des contre-plongées, des découpages qui soutiennent la force symbolique du récit de Jodorowsky par des bandes très cinématographiques. Un album riche de promesses.

Jodorowsky/Ladronn – Les fils d’El Topo T1 : Caïn – Glénat – 2016 – 14,95 euros

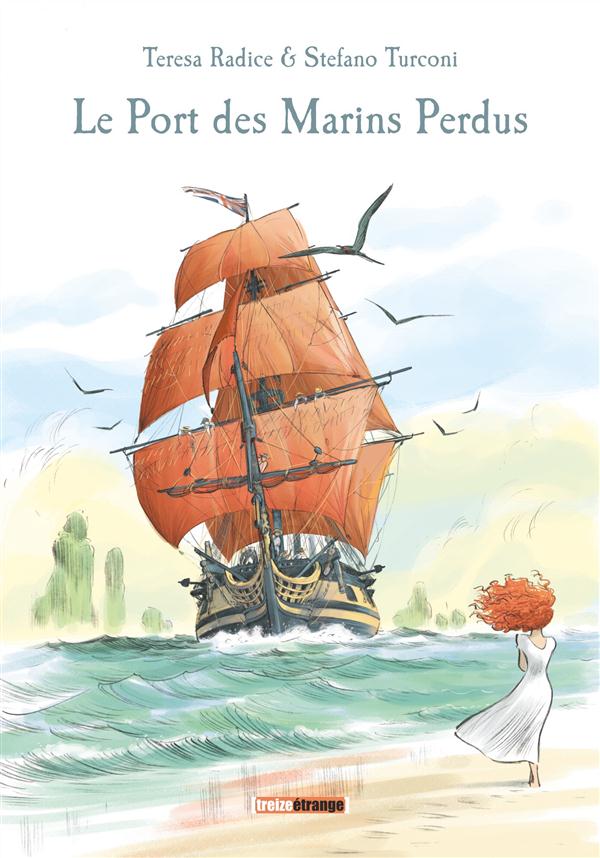

Il est des histoires de marins accompagnées de vieux rhum ou d’alcool de canne patiemment distillés pour donner naissance à des liqueurs tout à la fois veloutées et puissantes à même de suggérer et d’éveiller les songes. Un peu comme les récits vécus sur ces navires sillonnant les mers en ce début de XVIIIème siècle. Un siècle au cours duquel les mers n’ont pas encore livrées tous leurs secrets et où les îles sur lesquelles accostent les marins peuvent aussi bien devenir de véritables paradis terrestres que de terribles gouffres dans lesquels ils pourraient perdre la vie. Entre les moments de tensions pures qui fondent la vie du marin et les rêveries qui nourrissent les plus improbables errements, la vie suit son cours chargée à bloc par le soleil qui martèle de ses rais les bois tendus du pont sur laquelle l’activité bat son plein ou par les embruns et les vagues capricieuses qui s’y déversent. Pas ou peu de repos mais des images à jamais inscrites dans les mémoires et qui viennent alimenter les histoires contées au coin du feu quand le marin reste à quai. Des images qui donnent naissance à des récits de marins qui viendront remplir les grimoires pour les siècles à venir. Dans ces histoires de marins certaines sont plus troublantes que d’autres. Peut-être car elles révèlent l’âme même de l’homme bringuebalé sur des mers toujours plus lointaines et toujours plus dangereuses, et l’invite à se mettre à nu, à offrir aux yeux de tous une fragilité enfermée dans un corps charpenté et dimensionné pour laisser penser tout le contraire. Dans de tels moments nos oreilles n’en sont que plus ouvertes…

Il est des histoires de marins accompagnées de vieux rhum ou d’alcool de canne patiemment distillés pour donner naissance à des liqueurs tout à la fois veloutées et puissantes à même de suggérer et d’éveiller les songes. Un peu comme les récits vécus sur ces navires sillonnant les mers en ce début de XVIIIème siècle. Un siècle au cours duquel les mers n’ont pas encore livrées tous leurs secrets et où les îles sur lesquelles accostent les marins peuvent aussi bien devenir de véritables paradis terrestres que de terribles gouffres dans lesquels ils pourraient perdre la vie. Entre les moments de tensions pures qui fondent la vie du marin et les rêveries qui nourrissent les plus improbables errements, la vie suit son cours chargée à bloc par le soleil qui martèle de ses rais les bois tendus du pont sur laquelle l’activité bat son plein ou par les embruns et les vagues capricieuses qui s’y déversent. Pas ou peu de repos mais des images à jamais inscrites dans les mémoires et qui viennent alimenter les histoires contées au coin du feu quand le marin reste à quai. Des images qui donnent naissance à des récits de marins qui viendront remplir les grimoires pour les siècles à venir. Dans ces histoires de marins certaines sont plus troublantes que d’autres. Peut-être car elles révèlent l’âme même de l’homme bringuebalé sur des mers toujours plus lointaines et toujours plus dangereuses, et l’invite à se mettre à nu, à offrir aux yeux de tous une fragilité enfermée dans un corps charpenté et dimensionné pour laisser penser tout le contraire. Dans de tels moments nos oreilles n’en sont que plus ouvertes…

Un jeune homme absorbé par les fonds marins parvient à s’extirper de son chant des sirènes pour basculer à la surface des eaux et s’échouer sur une plage où un homme du nom de Roberts, capitaine par défaut d’un navire marchand, vient le sauver. Le jeune miraculé a perdu la presque totalité de sa mémoire pour ne se souvenir que de son prénom Abel. Sous la protection de Roberts qui espère, depuis la désertion du commandant Stevenson, prendre du galon, il fera le voyage vers l’Angleterre où il rencontrera justement les filles de ce commandant à l’image à jamais écornée. Il vivra un temps auprès des trois demoiselles qui ne vivent que dans l’attente du retour de ce père vénéré qu’elles souhaitent réhabiliter aux yeux des villageois. Dans ce contexte propice à la réflexion, à l’introspection le jeune Abel va tenter de découvrir qui il est vraiment…

Un lourd pavé qui accompagnera les lecteurs avides de sensations fortes, d’aventures, de récits au large, très loin vers des paysages et des courants marins propices à l’évasion. Le tout pimentés par une galerie de portraits, notamment féminins, qui donnent corps à une histoire subtilement et poétiquement nimbée d’un fantastique léger. Teresa Radice et Stefano Turconi construisent Le port des Marins perdus comme un grand récit épique qui, à partir d’une narration originale qui joue avec les énigmes posées par Coleridge, Blake ou Wordsworth dans leurs propres textes, pénètre au plus profond de l’âme des personnages dont bien évidemment le jeune Abel. Le dessin tout au crayon garde un côté volatile et léger qui conserve une étonnante fraîcheur et une remarquable unité tout du long. On pense bien sûr à Stevenson, à London, à Mac Orlan et à bien d’autres qui ont pu nourrir nos imaginaires de leurs récits mais Le Port des Marins Perdus ne provoque pas que des remontées de souvenances évanescentes, il stimule aussi et surtout nos envies de fuite vers l’inconnu, pour, autant que les personnages creusés au scalpel et mis à nus, en apprendre un peu plus sur nous-même. Les auteurs finissent leur album par une liste de chants marins qui composent la bande originale du Port des Marins Perdus, comme pour poursuivre l’aventure ou la pimenter…

Radice et Turconi – Le Port des Marins Perdus – Glénat – 2016 – 22 euros

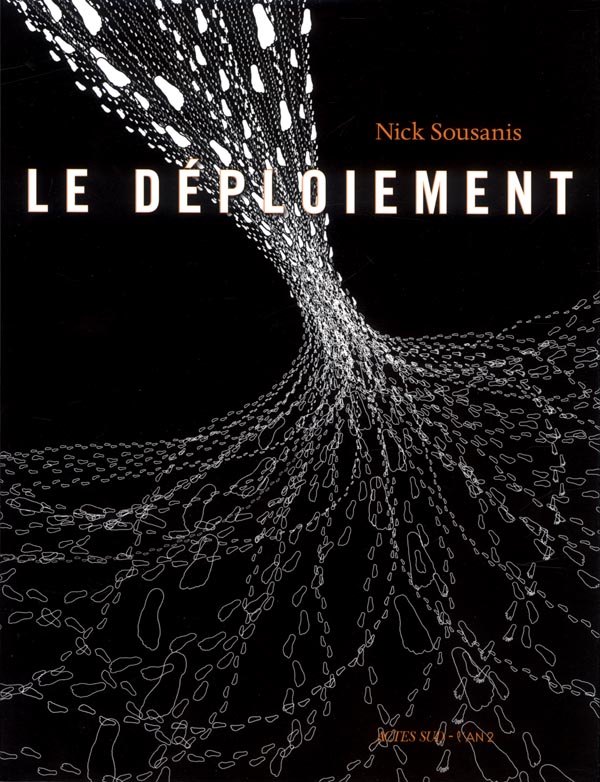

En allant peut-être plus loin qu’un Scott McCloud ou qu’un Will Eisner dans l’analyse du rapport du texte à l’image et de l’image au texte et de leur interpénétration, Nick Sousanis, dans cette thèse soutenue en 2014 à l’université de Columbia livre un propos éclairant et stimulant sur la force de suggestion de la bande dessinée et de sa capacité à transcender les formes. Il débute son étude par le conditionnement étouffant qui nous habite tous et peut nous rendre insensible ou imperméable aux multiples champs de la création et de la perception. Il étudie ainsi le regard, le langage, la force de la pensée, la nécessité de redimensionner et de mettre en perspective les informations qui nous parviennent. De par sa grande lisibilité, sa capacité à stimuler la réflexion sur le médium, Le déploiement s’impose comme un album majeur qui démontre toute la complexité à faire cohabiter le texte et les images pour parvenir à dépasser les limites de notre perception. Celui qui se laisse happer par le récit séquencé, qui stimule depuis toujours notre imaginaire par ce qui se joue entre les cases, peut alors s’élever vers des dimensions insoupçonnées, cela vous le saviez peut-être déjà, c’est ce que Sousanis théorise pour nous en revenant notamment aux travaux de Edwin A. Abbott et son terrain de jeu baptisé Flatland dans lequel des formes géométriques évoluent dans un univers limité à deux dimensions, il se référence aussi à Descartes, à Ératosthène ou à John Dewey pour qui « former des habitudes est capital pour ne pas avoir à tout réapprendre sans cesse. Mais la plasticité même qui nous rend cela possible, est menacée quand nos habitudes en viennent à nous posséder, bloquant notre flexibilité ». Il faut vouloir dépasser nos habitudes, notre apprentissage, notre perception des choses pour non pas couper les liens mais les comprendre, les domestiquer et élargir notre horizon. Soutenu par un dessin qui illustre à merveille les théories qu’il développe au fil de son récit l’auteur complète sa thèse par des notes finales qui précisent et explicitent les propos développés au fil du texte, rendant la compréhension de cette thèse plus aisée et plus profitable. Sousanis souligne que « l’image est un acte de l’imagination qui ne connait pas de cesse ». Nous pourrions ajouter sans trop nous tromper qu’elle ne connait pas non plus de véritables limites…

En allant peut-être plus loin qu’un Scott McCloud ou qu’un Will Eisner dans l’analyse du rapport du texte à l’image et de l’image au texte et de leur interpénétration, Nick Sousanis, dans cette thèse soutenue en 2014 à l’université de Columbia livre un propos éclairant et stimulant sur la force de suggestion de la bande dessinée et de sa capacité à transcender les formes. Il débute son étude par le conditionnement étouffant qui nous habite tous et peut nous rendre insensible ou imperméable aux multiples champs de la création et de la perception. Il étudie ainsi le regard, le langage, la force de la pensée, la nécessité de redimensionner et de mettre en perspective les informations qui nous parviennent. De par sa grande lisibilité, sa capacité à stimuler la réflexion sur le médium, Le déploiement s’impose comme un album majeur qui démontre toute la complexité à faire cohabiter le texte et les images pour parvenir à dépasser les limites de notre perception. Celui qui se laisse happer par le récit séquencé, qui stimule depuis toujours notre imaginaire par ce qui se joue entre les cases, peut alors s’élever vers des dimensions insoupçonnées, cela vous le saviez peut-être déjà, c’est ce que Sousanis théorise pour nous en revenant notamment aux travaux de Edwin A. Abbott et son terrain de jeu baptisé Flatland dans lequel des formes géométriques évoluent dans un univers limité à deux dimensions, il se référence aussi à Descartes, à Ératosthène ou à John Dewey pour qui « former des habitudes est capital pour ne pas avoir à tout réapprendre sans cesse. Mais la plasticité même qui nous rend cela possible, est menacée quand nos habitudes en viennent à nous posséder, bloquant notre flexibilité ». Il faut vouloir dépasser nos habitudes, notre apprentissage, notre perception des choses pour non pas couper les liens mais les comprendre, les domestiquer et élargir notre horizon. Soutenu par un dessin qui illustre à merveille les théories qu’il développe au fil de son récit l’auteur complète sa thèse par des notes finales qui précisent et explicitent les propos développés au fil du texte, rendant la compréhension de cette thèse plus aisée et plus profitable. Sousanis souligne que « l’image est un acte de l’imagination qui ne connait pas de cesse ». Nous pourrions ajouter sans trop nous tromper qu’elle ne connait pas non plus de véritables limites…

Sousanis – Le Déploiement – Actes sud/l’an 2 – 2016 – 23 euros

La jeune femme prend le bus à destination d’un bois dénommé Holy Wood. Là elle espère caresser son rêve le plus fou : devenir actrice et s’imposer aux yeux du monde. Petite valise en main elle parvient enfin à l’orée de son destin. Un peu gauche et empruntée par la vie qui ne lui a pas réservé que des bonnes choses elle trouve dans les personnes qui l’hébergent un peu de réconfort, avant d’être prise dans des griffes moins scrupuleuses…

La jeune femme prend le bus à destination d’un bois dénommé Holy Wood. Là elle espère caresser son rêve le plus fou : devenir actrice et s’imposer aux yeux du monde. Petite valise en main elle parvient enfin à l’orée de son destin. Un peu gauche et empruntée par la vie qui ne lui a pas réservé que des bonnes choses elle trouve dans les personnes qui l’hébergent un peu de réconfort, avant d’être prise dans des griffes moins scrupuleuses…

Tommy Redolfi s’approprie le mythe de Marilyn pour y coller ses propres fantasmes et son propre imaginaire. Il décortique de fait le destin météore d’une icône du cinéma passée en quelques mois de l’ombre à la lumière. Mais à trop toucher la lumière il arrive parfois que les ténèbres, faites d’angoisses, de peurs, d’une certaine forme de paranoïa viennent se glisser dans un quotidien devenu par trop oppressant. Le dessinateur tente de se placer dans le corps et dans l’esprit de son personnage pour tenter de comprendre l’actrice et son parcours. Pour ce faire il imagine un Holy Wood perdu dans les bois en périphérie des caméras et des spots, là où tout un jeu d’influences souterrain permet l’éclosion (ou pas) de nouveaux talents. Dans cette vision sombre le sort de Marilyne ne lui appartient plus ou si peu. Dirigée sur scène elle l’est aussi dans sa propre vie, devenue un pion que l’on souhaite docile. Redolfi explore ici cette facilité avec laquelle l’homme ou la femme peut se voir déposséder de soi. Il donne à voir le destin d’une jeune femme en quête de reconnaissance. Une reconnaissance exacerbée par le manque de ses parents absents pour elle. Dans la nouvelle famille qu’elle est venue chercher elle découvrira malgré elle que ce qu’elle dégage, sa plastique, le symbole de la femme parfaite, l’emporte sur ce qu’elle renferme. La surface des choses… qui va de pair avec sa marginalité, avec sa fragilité. Redolfi dans ce portrait fantasmé livre un cadre sombre et décalé, des personnages souvent gerbatifs qui usent et manipulent la star devenue pour mieux servir leurs sombres desseins. Marilyn elle, une fois atteint les cimes verra la petite fille renaître en elle. Passé volé, présent lourd et futur aux contours mal définis. Le destin de la star se fait tragique et lourd à porter… Un dessin et une construction subtils, une mise en couleur immersive, un déroulé qui joue sur l’étrange, sur l’appropriation par le lecteur du récit qu’il découvre au fil des 250 pages. Et le mythe, le vrai qui nous rappelle à Marilyn Monroe.

Redolfi – Holy Wood – La Boîte à bulles – 2016 – 32 euros

Pour Oviedo ville du nord de l’Espagne cette année 1934 marque un bouillonnement insurrectionnel que certains vont jusqu’à baptiser du nom de « Commune espagnole ». Au cours de ce soulèvement la ville se voit contrôlée un temps par des mineurs des plus revendicatifs. Pour le gouvernement en place qui doit faire front à plusieurs soulèvements sur tout son territoire, l’insurrection d’Oviedo se doit d’être réprimée comme il se doit, dans le sang. Pour imposer la peur sur ceux qui fomenteraient des mouvements similaires et tuer dans l’œuf tout espoir d’alternance. Pour cela Franco est placé aux manettes afin de rétablir rapidement l’ordre dans une ville qu’il connait tout particulièrement. Dans son journal un certain Albert Camus note ses impressions sur ces instants éphémères où le peuple exprime sa soif de liberté et son désir de ne pas s’enfermer dans un monarchisme d’un autre temps. C’est dans ce contexte de tension et de sang versé, dans les explosions et les échanges de balles entre les deux camps que l’écrivain français croit apercevoir un mirage en la personne d’un trio de femmes séduisantes et convaincues de leur action auprès des républicains…

Pour Oviedo ville du nord de l’Espagne cette année 1934 marque un bouillonnement insurrectionnel que certains vont jusqu’à baptiser du nom de « Commune espagnole ». Au cours de ce soulèvement la ville se voit contrôlée un temps par des mineurs des plus revendicatifs. Pour le gouvernement en place qui doit faire front à plusieurs soulèvements sur tout son territoire, l’insurrection d’Oviedo se doit d’être réprimée comme il se doit, dans le sang. Pour imposer la peur sur ceux qui fomenteraient des mouvements similaires et tuer dans l’œuf tout espoir d’alternance. Pour cela Franco est placé aux manettes afin de rétablir rapidement l’ordre dans une ville qu’il connait tout particulièrement. Dans son journal un certain Albert Camus note ses impressions sur ces instants éphémères où le peuple exprime sa soif de liberté et son désir de ne pas s’enfermer dans un monarchisme d’un autre temps. C’est dans ce contexte de tension et de sang versé, dans les explosions et les échanges de balles entre les deux camps que l’écrivain français croit apercevoir un mirage en la personne d’un trio de femmes séduisantes et convaincues de leur action auprès des républicains…

Dans cette Espagne franquiste soumise à toutes les privations, les femmes n’avaient pas forcément le beau rôle et surtout pas le droit de s’opposer au destin qui devait être le leur. En choisissant de dépeindre le parcours de trois « insoumises » combattantes sur le front des Asturies, dans un conflit qui servira de préambule à la seconde guerre mondiale, Javier Cosnava s’attaque à pas mal de préjugés. Celui de la femme rebelle, maitre de son destin, celui de la femme forte tout en demeurant sexy, assumant ses choix et sa sexualité, qui, au travers des trois héroïnes présente la palette des choix possibles hétéro, bi, lesbienne. Des femmes qui n’hésitent pas à bousculer les conventions et qui de fait s’imposent comme des personnages complexes et attachants. Si les femmes sont au cœur du récit, Cosnava nous parle aussi et surtout du parcours des républicains espagnols et de ces populations bousculées sur les routes vers la France, terre d’accueil, qui les parque dans des camps inhumains avant une possible intégration. A la tragédie de la guerre qui fait la grande histoire se colle ainsi la petite histoire, celle du destin croisé des trois amies, complémentaires dans l’effort, qui devaient interloquer le grand Albert Camus, subjugué par leur bravoure et les souffrances imposées au nom d’une cause noble mais risquée. Le dessin de Ruben del Rincon recherche en permanence la dynamique dans une mise en page exemplaire. Chaque case, chaque instant sert le récit et lui insuffle un rythme furieux tout du long dans une mise en couleur volontairement surannée qui nous immerge au cœur des années 30. C’est terrible d’efficacité tout en exploitant et développant une palette de sujets relativement étendue. Un récit qu’il était important d’importer chez nous !

Cosnava/Rincon – Les insoumises – Editions du Long Bec – 2016 – 17 euros

Ce projet aurait pu ne jamais voir le jour si la dessinatrice Judith Vanistendaël n’avait croisé, sur les chemins de St-Jacques de Compostelle, un homme qui lui livre des pans entiers de son passé. Un passé qui a vu le jeune homme devenir un « chien », surnom donné aux gardes du corps hommes et femmes qui furent attachés à la protection d’hommes politiques du pays basque aux grandes heures du terrorisme armé de l’ETA. Cette histoire fascine la dessinatrice qui décide de se plonger avec l’auteur de la confession dans la réalisation d’un album plutôt épais qui décortique d’une part ce que furent les heures sombres du terrorisme en Espagne dans les années 2000, qui, même sans atteindre le nombre de victimes considérables des années 90, devait maintenir une peur permanente auprès de la population basque et d’autre part s’attache à dépeindre le portrait d’un homme qui va vivre une descente aux enfers basée sur une aliénation progressive à la société qui l’entoure et à une famille aimante dont il s’éloigne progressivement. Miquel est marchand de bonbons sur la côte est de l’Espagne. Un commercial un brin désinvolte qui oublie parfois (et de plus en plus) de se faire payer pour la marchandise qu’il livre. Le salaire de misère qu’il perçoit ne laisse que peu de perspectives d’avenir, trop peu en tout cas pour rassurer une femme qui croit pourtant encore en lui. Ecrivain à ses heures perdues (devenues trop peu nombreuses au fil du temps) l’homme va franchir le cap et devenir, alors qu’il ne possède aucune compétence particulière en la matière, garde du corps d’un obscur homme politique de seconde zone qui passe sa vie dans les bars à siffloter des verres de vin jusqu’à plus soif. Ce job va venir gangrener ses relations familiales et sociales et transformer un homme pris dans un engrenage destructeur. De plus en plus focalisé sur son job, Miquel, devenu Mikel pour les membres de l’ETA et ses sympathisants va passer plus de temps auprès de sa partenaire, son 50 %, qu’auprès des siens. Sur plus de 360 pages qui alternent les rythmes, les deux auteurs nous immergent dans cette Espagne de la peur en suivant un anti-héros qui va perdre plus que sa raison. Le dessin nerveux au crayon de couleurs se fait tout à la fois immersif en relevant les couleurs de l’Espagne chaude, et des pluies du pays basque et vif pour laisser transpirer les tensions vécues par son personnage. Un projet séduisant forcément bien documenté…

Ce projet aurait pu ne jamais voir le jour si la dessinatrice Judith Vanistendaël n’avait croisé, sur les chemins de St-Jacques de Compostelle, un homme qui lui livre des pans entiers de son passé. Un passé qui a vu le jeune homme devenir un « chien », surnom donné aux gardes du corps hommes et femmes qui furent attachés à la protection d’hommes politiques du pays basque aux grandes heures du terrorisme armé de l’ETA. Cette histoire fascine la dessinatrice qui décide de se plonger avec l’auteur de la confession dans la réalisation d’un album plutôt épais qui décortique d’une part ce que furent les heures sombres du terrorisme en Espagne dans les années 2000, qui, même sans atteindre le nombre de victimes considérables des années 90, devait maintenir une peur permanente auprès de la population basque et d’autre part s’attache à dépeindre le portrait d’un homme qui va vivre une descente aux enfers basée sur une aliénation progressive à la société qui l’entoure et à une famille aimante dont il s’éloigne progressivement. Miquel est marchand de bonbons sur la côte est de l’Espagne. Un commercial un brin désinvolte qui oublie parfois (et de plus en plus) de se faire payer pour la marchandise qu’il livre. Le salaire de misère qu’il perçoit ne laisse que peu de perspectives d’avenir, trop peu en tout cas pour rassurer une femme qui croit pourtant encore en lui. Ecrivain à ses heures perdues (devenues trop peu nombreuses au fil du temps) l’homme va franchir le cap et devenir, alors qu’il ne possède aucune compétence particulière en la matière, garde du corps d’un obscur homme politique de seconde zone qui passe sa vie dans les bars à siffloter des verres de vin jusqu’à plus soif. Ce job va venir gangrener ses relations familiales et sociales et transformer un homme pris dans un engrenage destructeur. De plus en plus focalisé sur son job, Miquel, devenu Mikel pour les membres de l’ETA et ses sympathisants va passer plus de temps auprès de sa partenaire, son 50 %, qu’auprès des siens. Sur plus de 360 pages qui alternent les rythmes, les deux auteurs nous immergent dans cette Espagne de la peur en suivant un anti-héros qui va perdre plus que sa raison. Le dessin nerveux au crayon de couleurs se fait tout à la fois immersif en relevant les couleurs de l’Espagne chaude, et des pluies du pays basque et vif pour laisser transpirer les tensions vécues par son personnage. Un projet séduisant forcément bien documenté…

Vanistendaël/Bellido – Salto – Le Lombard – 2016 – 22,50 euros

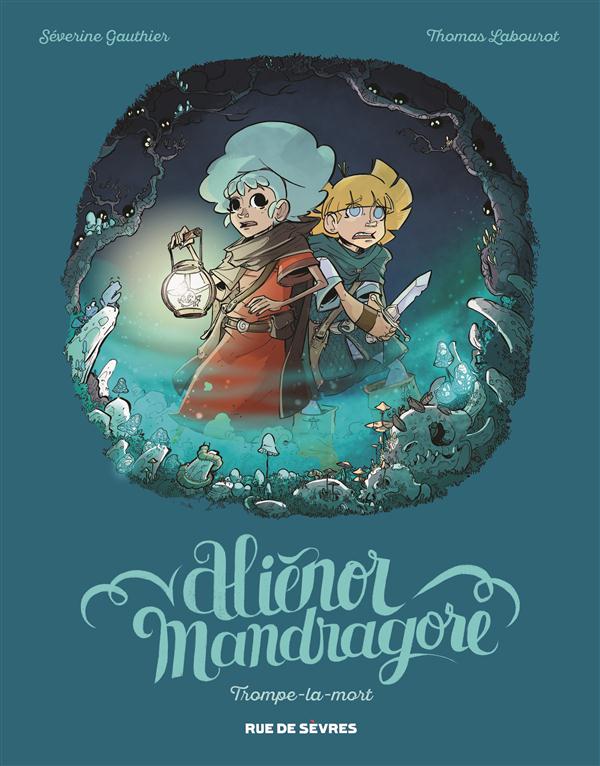

Il y a peu, lors de l’apprentissage de sa jeune fille Aliénor, Merlin, le fameux sorcier de la forêt de Brocéliande arrachait avec négligence, du sol riche de son terrain naturel de jeu préféré, une racine de Mandragore. Le résultat fut à la hauteur de la puissance de la fameuse plante qui, dit la légende, « tue le premier être vivant qui l’entend ». Merlin, en dépit de sa connaissance des plantes et de ses pouvoirs reconnus, se voyait plongeait dans une mort durable. Ce n’était pourtant sans compter sur la conviction et l’entêtement de sa fille qui repoussait les assauts de l’Ankou venu cueillir les morts comme on arrache de mauvaises herbes. Revenu à la vie Merlin devait à nouveau se voir plongé dans l’entre-deux qu’il venait de quitter. Et pour tout dire il se plait dans ce nouvel état qu’il ne souhaite pas quitter car pousse sur son corps sans vie un étrange champignon qui se révèle être une curiosité et une découverte druidique de la plus haute importance. Mais pour Aliénor le choix de son père se révèle difficile à vivre au quotidien. Alors qu’elle bavasse avec Lancelot, Viviane, la dame du lac apparaît et délivre une prophétie étrange : « Au sein des terres mortes, des landes désolées… sous le grand roc rouge des hauts menez are… Dort la kaled foulch , dure entaille, fière épée, la lame tranchante qui tua le dernier. Réveillée par la main du preux chevalier la lame forgera les destins renversés de deux fils de roi, dragon et beau trouvé. ». Plutôt intrigant. Assez pour lancer sur les chemins qui s’ouvrent au-delà de la forêt qu’elle n’a jamais quittée, la courageuse Aliénor. Avec Lancelot à ses côtés la fille de Merlin va tenter de résoudre l’énigme et apprendre beaucoup sur le monde qui l’entoure…

Il y a peu, lors de l’apprentissage de sa jeune fille Aliénor, Merlin, le fameux sorcier de la forêt de Brocéliande arrachait avec négligence, du sol riche de son terrain naturel de jeu préféré, une racine de Mandragore. Le résultat fut à la hauteur de la puissance de la fameuse plante qui, dit la légende, « tue le premier être vivant qui l’entend ». Merlin, en dépit de sa connaissance des plantes et de ses pouvoirs reconnus, se voyait plongeait dans une mort durable. Ce n’était pourtant sans compter sur la conviction et l’entêtement de sa fille qui repoussait les assauts de l’Ankou venu cueillir les morts comme on arrache de mauvaises herbes. Revenu à la vie Merlin devait à nouveau se voir plongé dans l’entre-deux qu’il venait de quitter. Et pour tout dire il se plait dans ce nouvel état qu’il ne souhaite pas quitter car pousse sur son corps sans vie un étrange champignon qui se révèle être une curiosité et une découverte druidique de la plus haute importance. Mais pour Aliénor le choix de son père se révèle difficile à vivre au quotidien. Alors qu’elle bavasse avec Lancelot, Viviane, la dame du lac apparaît et délivre une prophétie étrange : « Au sein des terres mortes, des landes désolées… sous le grand roc rouge des hauts menez are… Dort la kaled foulch , dure entaille, fière épée, la lame tranchante qui tua le dernier. Réveillée par la main du preux chevalier la lame forgera les destins renversés de deux fils de roi, dragon et beau trouvé. ». Plutôt intrigant. Assez pour lancer sur les chemins qui s’ouvrent au-delà de la forêt qu’elle n’a jamais quittée, la courageuse Aliénor. Avec Lancelot à ses côtés la fille de Merlin va tenter de résoudre l’énigme et apprendre beaucoup sur le monde qui l’entoure…

Voici le retour des aventures d’Aliénor la fille débrouillarde de Merlin. Dans le premier opus les auteurs posaient le contexte, l’ambiance et le décor général dans laquelle se meuvent les personnages de la série avec ce second opus ils ancrent Aliénor dans le panthéon des héroïnes jeunesse – quoique la lecture par les plus grands procure aussi son lot de plaisirs – à suivre de très près. Les clefs de la réussite ? Une histoire habilement construite à base de dialogues très bien sentis, un humour constant qui ne nuit pas à l’esprit d’aventure et au suspense, un dessin tout à la fois riche de détails, précis sans qu’il ne se soit un frein au rythme de lecture. Bref un subtil équilibre entre immersion dans cette forêt mythique de Brocéliande et plaisir de découvrir des personnages typés qui font mouche. Le petit plus se lit dans ce fameux écho de Brocéliande, une gazette qui nous conte à sa manière la vie de la forêt, avec son lot de surprises, de brèves et de tests désopilants. De quoi ravir le lecteur le plus exigeant ! Dire que l’attente de la suite des aventures d’Aliénor est vive ne peut que vous rassurer et vous inviter à découvrir déjà ce second opus de belle facture.

Gauthier/Labourot – Aliénor Mandragore T2 : Trompe-la-mort – Rue de Sèvres – 2016 – 12 euros

Un couple et ses deux filles s’apprête pour passer la journée dans une station balnéaire qui abritait les lieux de colonies de vacances du père il y a de cela un certain temps. En revenant sur ces lieux chargés d’émotion l’homme veut aussi transmettre à sa fille une histoire douloureuse, celle d’un petit garçon qui passait son temps seul sur une balançoire meurtri psychologiquement par le suicide de son père. Un récit qui le touche de très près…

Un couple et ses deux filles s’apprête pour passer la journée dans une station balnéaire qui abritait les lieux de colonies de vacances du père il y a de cela un certain temps. En revenant sur ces lieux chargés d’émotion l’homme veut aussi transmettre à sa fille une histoire douloureuse, celle d’un petit garçon qui passait son temps seul sur une balançoire meurtri psychologiquement par le suicide de son père. Un récit qui le touche de très près…

La phrase pourrait passer inaperçue dans un récit qui s’attache à mettre en lumière la détresse d’un enfant face à la mort voulue de son père : chaque suicide marque et touche au moins six autres personnes. Six vies qui tentent de se reconstruire, d’apprendre à vivre avec le manque, avec tout le lot de questionnements qui va avec dont le point culminant, chez l’enfant, réside dans cette équation assez simple et révélatrice, « s’il est parti c’est qu’il ne m’aimait pas ». L’enfant, plus fragile et moins armé que l’adulte à faire face au pire peut se murer dans un mutisme dont il est difficile de le faire sortir. Ici le quasi isolement de Miha fait aussi surgir l’incompréhension des autres enfants envers l’un des leurs qu’ils ne comprennent pas. Le jeune garçon, dans toute sa détresse, pourra pourtant compter sur un soutien de poids en la personne de Pia, une jeune fille du centre de vacances plus âgée que lui qui va prendre le temps de l’écouter et qui le soutiendra dans sa lente « reconstruction ». Le récit construit par Ziga Valetic décortique pour nous le rapport de l’enfant au suicide tout en restant centré sur l’enfant, ses peurs, ses angoisses et son incompréhension face au geste. Il démontre aussi toute la difficulté à instaurer un dialogue qui se veut constructif. L’auteur a eu l’idée de travailler sur un album BD alors qu’il travaillait sur un projet de livre de vulgarisation sur la thématique du suicide (Le suicide – un phénomène multicouches). Il donne à voir ici un récit de fiction qui reprend une partie des données et des observations réunis au cours de son étude. Le dessin de Gasper Rus vise une certaine forme d’épure. Il se fait suffisamment proche des personnages pour souligner les émotions multiples qui les habitent sans jamais tomber dans la sensiblerie. Un album marquant.

Valetic/Rus – La balançoire – Des ronds dans l’O – 2016 – 16 euros

A venir dans notre HeBDo # 13 :

- Une Vie : Winston Smith T2 de Perrissin/Martinez

- Psychonautes de Vazquez

- Chimères 1887 T5 de Vincent/Pelinq/Melanÿn

- Androïdes d’Istin/Millan

- Cognac T2 de Corbeyran/Brahy

- Géricault de Mezzomo/Giroud

- Renoir de Radis/Dodo