HeBDo BD, l’actualité de la BD – Les sorties de la semaine du 23 au 29 avril 2016

Polar, justice et injustice, tels sont les ingrédients qui s’imposent dans les récits de cette semaine. Que dire de Cafardman, le héros à cape verte animé d’une envie de faire le bien ? Ou de Banjo, le conducteur qui prend en stop Syd, jeune femme finlandaise venu soigner dans le sud de la France sa maladie d’amour ? Hippolyte Beauchamp lui, s’exprime à merveille dans son art, la peinture depuis qu’il a assisté à une rixe de rue au cours de laquelle son ami de toujours trouve la mort. Dans Blackdog, Stefan, pour améliorer son quotidien, est prêt à mettre les mains dans le cambouis mais il ne joue pas dans la même catégorie que ceux qui lui donnent quelques billets en plus. En dehors du polar, Guillaume et Debomy nous dressent un portrait de la Birmanie, ce pays gangréné par des luttes entre communautés. Catherine Meurisse, après les attentats de Charlie Hebdo opère un parcours singulier à la recherche de la beauté pure qu’elle espère trouver dans des lieux chargés d’histoire comme la Villa Medicis ou le Louvre, mais aussi sur le vaste océan qui apaise les corps et les esprits. D’autres sorties animent cette semaine et nous vous laissons le soin d’en découvrir la présentation !

La Terre n’est que désolation après qu’un accident nucléaire a réduit à une portion des plus congrues le reste de l’humanité. Ceux qui vivent encore ne connaissent pas encore le bonheur d’être mort. Ils errent dans un no man’s land déglingués où les immeubles et bâtisses diverses encore sur pied ne sont que des négatifs d’un ancien monde aujourd’hui oublié. Dans cet univers peu propice à la joie et à un enthousiasme débordant, Cafardman, un être singulier habité d’une mission d’honneur (sauver la veuve et l’orphelin) s’attache à rétablir des situations bien compromises pour les rares humains encore en vie qui se voient pris à partie par tout un lot de robots divers programmés pour éradiquer définitivement l’aberration humaine. Cafardman vieille au grain. Tous les matins, après un repos des plus mérité, il se pose sur les hauteurs d’un immeuble et scrute l’horizon. Quelqu’un aura besoin de lui et il répondra présent. Avec une force redoutable, une dextérité des plus méritoires, un sens du combat sans égal, une envie de faire le bien des plus honorables, il parviendra à s’imposer aux yeux des pontes de l’ordre vert comme la tâche d’encre sur les mains, la merde que l’on ne peut éviter sur le trottoir, le cochon dans le maïs ou le fil dentaire dans la fondue : quelque chose que l’on ne veut plus jamais revoir même dans le pire de nos cauchemars. Et pourtant, Cafardman possède cette abnégation en passe de devenir légendaire. Il mourra s’il le faut pour préserver son territoire, sa ville, de toute injustice. Dans cet univers à la dérive se battent pour survivre des entités des plus singulières. L’ordre vert, émanation du parti écologiste devenu seul régime après la destruction de ses opposants, tente de gagner chaque jour de nouveaux secteurs. Les banquiers eux ont également survécus grâce à leur faculté de se nourrir des autres jusqu’à la moelle. Les « Aut », habitants de Vierzon, l’ancienne capitale, ont miraculeusement survécus à toutes les radiations, aux banquiers et au Bio-Bots (robots lancés par l’Ordre vert sur les zones à conquérir), mais pour combien de temps ? Les « W » utants eux sont de beaux bestiaux qui ont oubliés de naître avec un cerveau et qui affichent un but ultime, aller sur le front pour se faire massacrer. Et pour tout dire tant mieux, ça libère de la place. Enfin les ferrailleurs aiment déambuler dans le désert car la rue c’est pourri depuis le cataclysme, impossible d’y rouler en bécane. C’est au milieu de tout ça que Cafardman évolue. Le cafard géant et Beetle, son complice de toujours, croient faire le bien mais causent souvent d’irrémédiables dégâts. Remettant cet enfant dans les mains d’un détraqué sexuel ou permettant à un homme de se nourrir de la chair très tendre de chattons préservés par les radiations. Vous l’aurez compris, dans cet univers immonde les femmes n’ont pas droit de cité, d’où le développement naturel de perversions. Le beau sexe n’a pourtant pas totalement disparu, il reste représenté par des bio-putes qui assurent l’essentiel avec une dévotion sans pareille. L’abbé, le développeur de cet univers à la Mad Max urbain, s’en donne à cœur joie pour densifier son monde et en faire quelque chose d’abject où le malsain n’est jamais loin. Pour se faire prémonitoire de ce qui nous pend au nez si on ne se bouge pas un peu le c… Bref du grand art !

La Terre n’est que désolation après qu’un accident nucléaire a réduit à une portion des plus congrues le reste de l’humanité. Ceux qui vivent encore ne connaissent pas encore le bonheur d’être mort. Ils errent dans un no man’s land déglingués où les immeubles et bâtisses diverses encore sur pied ne sont que des négatifs d’un ancien monde aujourd’hui oublié. Dans cet univers peu propice à la joie et à un enthousiasme débordant, Cafardman, un être singulier habité d’une mission d’honneur (sauver la veuve et l’orphelin) s’attache à rétablir des situations bien compromises pour les rares humains encore en vie qui se voient pris à partie par tout un lot de robots divers programmés pour éradiquer définitivement l’aberration humaine. Cafardman vieille au grain. Tous les matins, après un repos des plus mérité, il se pose sur les hauteurs d’un immeuble et scrute l’horizon. Quelqu’un aura besoin de lui et il répondra présent. Avec une force redoutable, une dextérité des plus méritoires, un sens du combat sans égal, une envie de faire le bien des plus honorables, il parviendra à s’imposer aux yeux des pontes de l’ordre vert comme la tâche d’encre sur les mains, la merde que l’on ne peut éviter sur le trottoir, le cochon dans le maïs ou le fil dentaire dans la fondue : quelque chose que l’on ne veut plus jamais revoir même dans le pire de nos cauchemars. Et pourtant, Cafardman possède cette abnégation en passe de devenir légendaire. Il mourra s’il le faut pour préserver son territoire, sa ville, de toute injustice. Dans cet univers à la dérive se battent pour survivre des entités des plus singulières. L’ordre vert, émanation du parti écologiste devenu seul régime après la destruction de ses opposants, tente de gagner chaque jour de nouveaux secteurs. Les banquiers eux ont également survécus grâce à leur faculté de se nourrir des autres jusqu’à la moelle. Les « Aut », habitants de Vierzon, l’ancienne capitale, ont miraculeusement survécus à toutes les radiations, aux banquiers et au Bio-Bots (robots lancés par l’Ordre vert sur les zones à conquérir), mais pour combien de temps ? Les « W » utants eux sont de beaux bestiaux qui ont oubliés de naître avec un cerveau et qui affichent un but ultime, aller sur le front pour se faire massacrer. Et pour tout dire tant mieux, ça libère de la place. Enfin les ferrailleurs aiment déambuler dans le désert car la rue c’est pourri depuis le cataclysme, impossible d’y rouler en bécane. C’est au milieu de tout ça que Cafardman évolue. Le cafard géant et Beetle, son complice de toujours, croient faire le bien mais causent souvent d’irrémédiables dégâts. Remettant cet enfant dans les mains d’un détraqué sexuel ou permettant à un homme de se nourrir de la chair très tendre de chattons préservés par les radiations. Vous l’aurez compris, dans cet univers immonde les femmes n’ont pas droit de cité, d’où le développement naturel de perversions. Le beau sexe n’a pourtant pas totalement disparu, il reste représenté par des bio-putes qui assurent l’essentiel avec une dévotion sans pareille. L’abbé, le développeur de cet univers à la Mad Max urbain, s’en donne à cœur joie pour densifier son monde et en faire quelque chose d’abject où le malsain n’est jamais loin. Pour se faire prémonitoire de ce qui nous pend au nez si on ne se bouge pas un peu le c… Bref du grand art !

L’abbé – Cafardman – Aaarg ! – 2016 – 17,50 euros

Sur la route des vacances, à une terrasse de café, une jeune fille et son petit frère boivent un verre en attendant leur mère. A côté d’eux un garçon, seul, casquette vissée sur la tête, reluque la jeune fille, sans savoir qu’il se fait lui-même croquer du regard par un homme qui le dessine plutôt bien sur des post-its. Pourquoi ? Mystère… Un peu plus tard dans la soirée, alors que le temps s’est franchement couvert et que la pluie tombe à flots continus, le jeune homme quitte la ville et se résout à faire de l’autostop pour ne pas mourir de froid, trempé sur les chemins. Un homme le prend en charge et les voilà partis sur des routes sinueuses qui longent une épaisse forêt. Sur le parcours le conducteur s’arrête pour effectuer une pose technique et le jeune homme qui l’accompagne en profite lui aussi pour se soulager d’une envie pressante. C’est à ce moment précis que le conducteur révèle son jeu. Armé d’un couteau il assassine sauvagement son compagnon de route. Ce crime sordide n’est pourtant, cet été-là, que le début d’une longue série d’assassinats de jeunes auto-stoppeurs perpétrés par un serial-killer baptisé « 11 », en référence à la signature qu’il laisse sur des post-it posés à proximité de celui ou celle qu’il vient de supprimer. A regarder de près l’homme suit un parcours qui le mène dans le sud de la France. C’est ce même chemin qu’emprunte Banjo, un homme qui se dit scénariste est opère des repérages pour un projet de film. A hauteur du village de Condrieu il fait la connaissance d’une jeune finlandaise plutôt mignonne aux cheveux court qui vient d’accomplir plus de 3000 km depuis chez elle avec comme but avoué, l’oubli d’une déception amoureuse. Sa direction, le sud…

Sur la route des vacances, à une terrasse de café, une jeune fille et son petit frère boivent un verre en attendant leur mère. A côté d’eux un garçon, seul, casquette vissée sur la tête, reluque la jeune fille, sans savoir qu’il se fait lui-même croquer du regard par un homme qui le dessine plutôt bien sur des post-its. Pourquoi ? Mystère… Un peu plus tard dans la soirée, alors que le temps s’est franchement couvert et que la pluie tombe à flots continus, le jeune homme quitte la ville et se résout à faire de l’autostop pour ne pas mourir de froid, trempé sur les chemins. Un homme le prend en charge et les voilà partis sur des routes sinueuses qui longent une épaisse forêt. Sur le parcours le conducteur s’arrête pour effectuer une pose technique et le jeune homme qui l’accompagne en profite lui aussi pour se soulager d’une envie pressante. C’est à ce moment précis que le conducteur révèle son jeu. Armé d’un couteau il assassine sauvagement son compagnon de route. Ce crime sordide n’est pourtant, cet été-là, que le début d’une longue série d’assassinats de jeunes auto-stoppeurs perpétrés par un serial-killer baptisé « 11 », en référence à la signature qu’il laisse sur des post-it posés à proximité de celui ou celle qu’il vient de supprimer. A regarder de près l’homme suit un parcours qui le mène dans le sud de la France. C’est ce même chemin qu’emprunte Banjo, un homme qui se dit scénariste est opère des repérages pour un projet de film. A hauteur du village de Condrieu il fait la connaissance d’une jeune finlandaise plutôt mignonne aux cheveux court qui vient d’accomplir plus de 3000 km depuis chez elle avec comme but avoué, l’oubli d’une déception amoureuse. Sa direction, le sud…

Serge Annequin sait mener son récit pour faire croître un suspense qui devient très vite prégnant. Le dessinateur parvient à développer plusieurs trames narratives qui possèdent toutes un point d’accroches qui les relient. Syd, la jeune fille finlandaise est auto-stoppeuse et se dirige vers le sud et devient donc la cible potentielle du tueur. Banjo lui prend des auto-stoppeurs égarés sur les bords de route. Lui aussi se dirige vers le sud et possède le profil psychologique du tueur potentiel. Le tueur lui ne laisse pas ou peu de traces, nous savons juste qu’il commet ses crimes sur un parcours nord-sud.

Les personnages dépeints possèdent en outre cette part d’ombre, qui fait que l’on ne sait jamais vraiment quel est leur but. Fuite pour oublier un amour déçu pour Syd ? Repérage pour un scénario pour Banjo ? Tout un tas d’éléments viennent semer le trouble et le lecteur se plait au fil des pages à faire sa propre hypothèse de ce qui se joue devant ses yeux. Le dessin lui vise à l’essentiel en jouant sur la mise en ambiance. C’est plutôt rondement mené et totalement jouissif !

Serge Annequin – La trajectoire des vagabonds – EP – 2016 – 16 euros

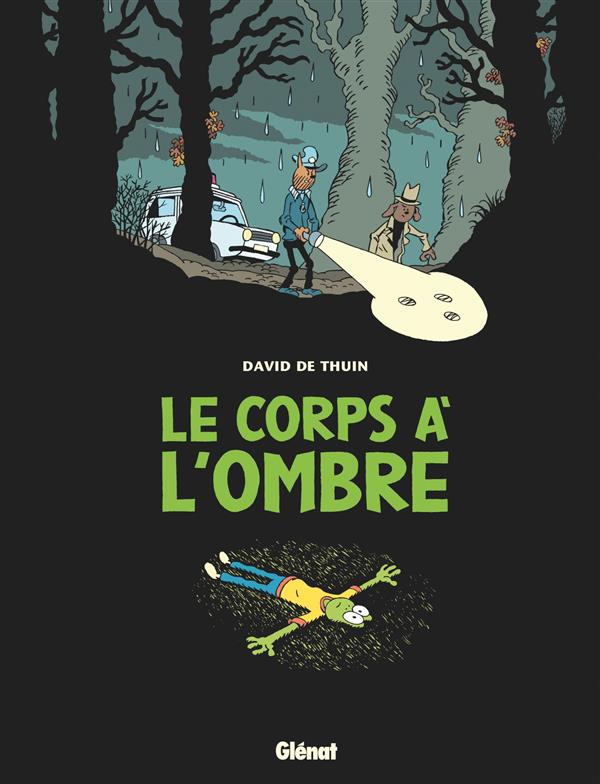

Rien ne va plus pour Drazig. Allongé sur la pelouse devant chez lui le jeune garçon semble totalement apathique, détaché de ce qui le relie au quotidien. Lorsque ses amis de toujours, Charles et Jean-Basilic viennent le retrouver ils ne savent pas encore ce qui a mis leur ami dans cet état, mais vont bien vite saisir la portée de l’événement. Sa mère vient de mourir et Drazig se voit plongé dans un vide sidéral qu’il lui sera dur de combler. Au lycée qui vient tout juste de rouvrir pour une nouvelle rentrée, l’ambiance n’est plus la même pour le garçon qui a gagné durant l’été énormément de maturité et qui a du mal à rire des blagues potaches de ses camarades qui jusqu’alors l’emportaient. Cet écart qui vient de se créer entre lui et ses amis n’est pourtant pas irrémédiable, et il continuera à partager avec eux des moments de franche camaraderie. Ce malheur n’arrive pourtant pas seul. Drazig, Charles et Jean-Basilic apprennent que la ville se voit touchée de plein fouet par un serial-killer qui commet des crimes horribles sur des jeunes filles dont l’une des caractéristiques principales est qu’elles sont toutes rousses. Drazig pour qui la mort, et donc encore plus la vie, possède une autre valeur depuis peu va prendre à cœur cette série de meurtres et va tenter de mener sa propre enquête, sans savoir qu’il possède le profil parfait du suspect…

Rien ne va plus pour Drazig. Allongé sur la pelouse devant chez lui le jeune garçon semble totalement apathique, détaché de ce qui le relie au quotidien. Lorsque ses amis de toujours, Charles et Jean-Basilic viennent le retrouver ils ne savent pas encore ce qui a mis leur ami dans cet état, mais vont bien vite saisir la portée de l’événement. Sa mère vient de mourir et Drazig se voit plongé dans un vide sidéral qu’il lui sera dur de combler. Au lycée qui vient tout juste de rouvrir pour une nouvelle rentrée, l’ambiance n’est plus la même pour le garçon qui a gagné durant l’été énormément de maturité et qui a du mal à rire des blagues potaches de ses camarades qui jusqu’alors l’emportaient. Cet écart qui vient de se créer entre lui et ses amis n’est pourtant pas irrémédiable, et il continuera à partager avec eux des moments de franche camaraderie. Ce malheur n’arrive pourtant pas seul. Drazig, Charles et Jean-Basilic apprennent que la ville se voit touchée de plein fouet par un serial-killer qui commet des crimes horribles sur des jeunes filles dont l’une des caractéristiques principales est qu’elles sont toutes rousses. Drazig pour qui la mort, et donc encore plus la vie, possède une autre valeur depuis peu va prendre à cœur cette série de meurtres et va tenter de mener sa propre enquête, sans savoir qu’il possède le profil parfait du suspect…

Le corps à l’ombre possède plusieurs niveaux de lecture qui en font plus qu’un polar, plus qu’une chronique sociale, plus qu’un récit d’humour, une histoire qui mixe et se nourrit parfaitement de tous ces éléments pour les dépasser allègrement. L’option zoomorphique appelle une légèreté qui aurait pu détoner dans un récit qui aborde des thèmes pourtant pas franchement gais à la base. Ici pourtant elle parvient à capter l’attention et l’envie de suivre encore plus loin les personnages. Le rythme soutenu, les intrigues qui s’épaississent, les situations qui se déroulent au fil des planches permettent de dimensionner le récit tout en évitant les lourdeurs propres au polar social. Pas de larmoyant donc ni de réflexions métaphysiques d’un tueur ou d’un copycat, le doute reste permis si on ajoute que les crimes perpétrés lors de cette rentrée scolaire reprennent le même mode opératoire et les mêmes typologies que d’autres, non résolus, qui sont survenus dans la ville une vingtaine d’années plus tôt. David de Thuin qui nous a habitués à des récits souvent très typés (La proie, récit fleuve se développait sur 1000 planches !), atteint ici une maîtrise totale des moyens mis à sa disposition pour capter l’attention du lecteur par un récit au suspense subtil. C’est efficace, bien rôdé et on en redemande !

De Thuin – Le Corps à l’ombre – Glénat – 2016 – 15,50 euros

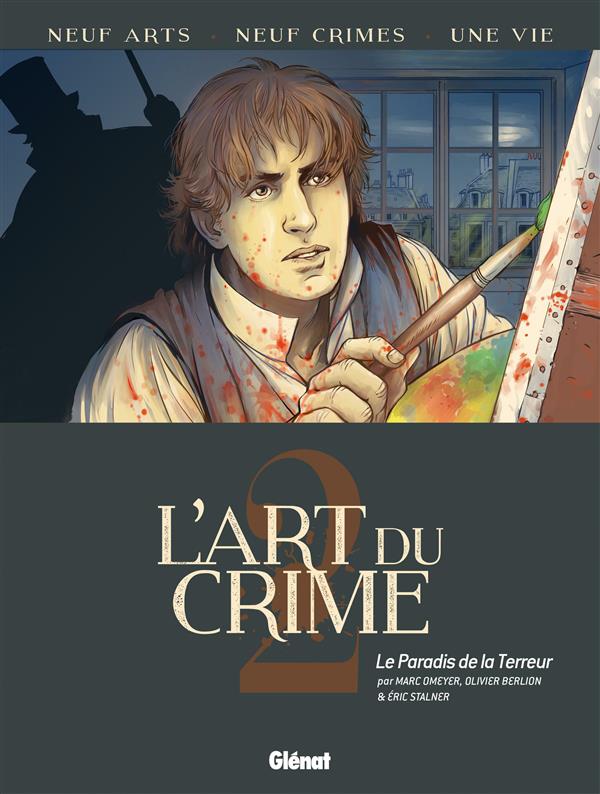

Septembre 1860. Hippolyte Beauchamp débarque à Paris. Peintre ambitieux, il se décide à quitter sa province natale pour tenter sa chance dans la capitale européenne de l’art. Il bénéficie, en la personne de Maxime, d’un ami de poids, qui l’accueille à bras ouverts et le loge dans un petit appartement lumineux où il pourra trouver l’inspiration avant de présenter ses travaux à des galeristes qui le propulseront dans le club restreint des artistes à suivre. Tout du moins le pense-t-il. Son premier contact avec le milieu n’est pourtant pas des plus concluant, ses peintures jugées sans profondeur ne valant pas mieux que d’être exposées sur les quais de Seine pour attraper les touristes qui n’y connaissent rien. Pour Hippolyte qui croyait détenir de l’or dans ses doigts, l’amour propre en prend un coup et le jeune homme pense à tout plaquer pour revenir chez lui à Rouen. Maxime, son ami, le pousse pourtant à persévérer. A la sortie d’un troquet, les deux hommes sont pris à partie par des hommes de rue qui veulent leur faire payer un « droit de passage » dans la rue qu’ils « contrôlent ». L’échauffourée tourne vite à la rixe et Maxime prend un coup de poignard en plein torse avant de tomber mort aux pieds d’Hippolyte. La même nuit le jeune peintre se libère et trouve enfin la voie qu’il était venu chercher. Le succès se profile, mais il a parfois un prix…

Septembre 1860. Hippolyte Beauchamp débarque à Paris. Peintre ambitieux, il se décide à quitter sa province natale pour tenter sa chance dans la capitale européenne de l’art. Il bénéficie, en la personne de Maxime, d’un ami de poids, qui l’accueille à bras ouverts et le loge dans un petit appartement lumineux où il pourra trouver l’inspiration avant de présenter ses travaux à des galeristes qui le propulseront dans le club restreint des artistes à suivre. Tout du moins le pense-t-il. Son premier contact avec le milieu n’est pourtant pas des plus concluant, ses peintures jugées sans profondeur ne valant pas mieux que d’être exposées sur les quais de Seine pour attraper les touristes qui n’y connaissent rien. Pour Hippolyte qui croyait détenir de l’or dans ses doigts, l’amour propre en prend un coup et le jeune homme pense à tout plaquer pour revenir chez lui à Rouen. Maxime, son ami, le pousse pourtant à persévérer. A la sortie d’un troquet, les deux hommes sont pris à partie par des hommes de rue qui veulent leur faire payer un « droit de passage » dans la rue qu’ils « contrôlent ». L’échauffourée tourne vite à la rixe et Maxime prend un coup de poignard en plein torse avant de tomber mort aux pieds d’Hippolyte. La même nuit le jeune peintre se libère et trouve enfin la voie qu’il était venu chercher. Le succès se profile, mais il a parfois un prix…

La France prise dans un second Empire qu’elle n’a pas forcément souhaité se voit traversée en peinture par un courant académique qui détone contre cette volonté affirmée, notamment en littérature, de se libérer et de créer des formes d’expressions nouvelles. L’académisme, c’est cette anesthésie de l’esprit d’initiative qui veut faire prévaloir le dessin sur la couleur, la composition en atelier plutôt que le travail en extérieur, l’imitation quasi-systématique des « anciens » contre ce désir de s’affranchir des formes trop structurantes. Les Ernest Meissonier, Alphonse de Neuville, Hippolyte Flandrin et autre Thomas Couture s’imposent ainsi dans une époque qui cherche encore des peintres qui osent bousculer le courant dominant. Les premières tentatives de rompre avec l’académisme seront à mettre au crédit de Courbet dès les années 1848/1849, dont le travail, qui ne se veut ni historique ni religieux mais ancré dans le réalisme social de terroir, fera scandale. Dans l’Art du crime : Le paradis de la terreur, le peintre Hippolyte Beauchamp reste pris entre deux feux, celui d’un académisme relativement stérile et en tout cas peu propre à stimuler le désir du critique d’Art Gréville qui rêve secrètement qu’un souffle nouveau vienne mettre un coup de balai dans le « ronronnement » parisien marqué par des « peintres coquets et conventionnels », et la volonté de marquer de sa patte un courant à venir qui martyrisera les codes en vigueur. Il possède pour lui la technique, sûrement la volonté mais pas encore le détonateur qui permettra de formaliser son talent. Ce détonateur, il le trouvera pourtant mais rien n’est gratuit en ce bas-monde et le prix à payer l’entrainera inéluctablement à sa perte… Marc Omeyer et Olivier Berlion au scénario se sont relativement bien documentés pour faire « vivre » l’époque qu’ils présentent ici, à savoir les prémisses de cette deuxième moitié du dix-neuvième siècle qui voit s’opérer dans les arts, notamment visuels, un affranchissement progressif à la tradition devenue par trop sclérosante. Le critique d’art Gréville, qui pourrait être, avant l’heure, Emile Durand-Gréville, grand critique en son temps mais quinze ans plus tard, donne le ton dans un album qui se veut autant un polar historique respectueux du cadre parisien admirablement dépeint par Eric Stalner au travers de planches qui regorgent de détails, qu’une réflexion sur la création et sa nécessité de se renouveler et d’explorer des formes nouvelles. Les auteurs se reposent sur une galerie de personnages haute en couleurs et écorchent au passage la bourgeoisie et la petite noblesse parisienne qui veulent afficher leur modernisme en spéculant sur l’Art. Un récit, comme le premier de la série qui conjugue à merveille le polar à l’un des neuf arts majeurs.

Omeyer, Berlion & Stalner – L’Art du crime : Le paradis de la terreur – Glénat – 2016 – 13,90 euros

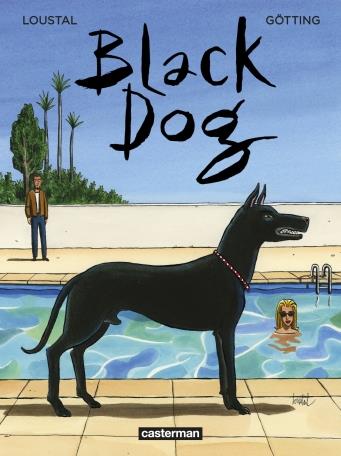

Plus dure sera la chute, surtout lorsqu’on est projeté du haut d’une falaise par deux gorilles à la solde d’un mafieux trahi dans son honneur. Pour Stefan, polonais venu tout droit de Pologne il y a quelques temps seulement et qui vivote comme employé dans un garage pas vraiment surbooké, la vie n’est pas forcément tendre. Lorsque l’opportunité de briser ce cycle et d’entrevoir des perspectives bien plus alléchantes, se présentent, il n’hésite pas longtemps, même si cela induit de dégommer l’homme dont Deville, le mafieux, lui tend la photographie, accompagnée d’un flingue et de balles qui vont dedans. 2000 dollars, le job lui rapportera plus que ce qu’il pourrait gagner en un an dans son nouveau job de plongeur dans le resto chinois qui l’exploite tout en se moquant ouvertement de sa « face de craie ». Tout concourt donc à ce que le jeune homme se saisisse du flingue et sorte avec l’envie de tuer un homme dont il ne connait absolument rien. Mais une fois dans la rue et le « contact » opéré avec la future victime, Stefan découvre qu’il n’est pas si facile de mettre à exécution ce sur quoi il s’était engagé…

Plus dure sera la chute, surtout lorsqu’on est projeté du haut d’une falaise par deux gorilles à la solde d’un mafieux trahi dans son honneur. Pour Stefan, polonais venu tout droit de Pologne il y a quelques temps seulement et qui vivote comme employé dans un garage pas vraiment surbooké, la vie n’est pas forcément tendre. Lorsque l’opportunité de briser ce cycle et d’entrevoir des perspectives bien plus alléchantes, se présentent, il n’hésite pas longtemps, même si cela induit de dégommer l’homme dont Deville, le mafieux, lui tend la photographie, accompagnée d’un flingue et de balles qui vont dedans. 2000 dollars, le job lui rapportera plus que ce qu’il pourrait gagner en un an dans son nouveau job de plongeur dans le resto chinois qui l’exploite tout en se moquant ouvertement de sa « face de craie ». Tout concourt donc à ce que le jeune homme se saisisse du flingue et sorte avec l’envie de tuer un homme dont il ne connait absolument rien. Mais une fois dans la rue et le « contact » opéré avec la future victime, Stefan découvre qu’il n’est pas si facile de mettre à exécution ce sur quoi il s’était engagé…

Black Dog puise son inspiration du récit Noir publié chez Barbier & Mathon il y a tout juste quatre ans par Jean-Claude Götting. Alors qu’il avait réalisé ce récit en tant qu’auteur complet, Götting confie cette fois-ci le dessin à un certain Loustal. Le récit se voit transposé dans les années 80 au lieu des années 50 comme à l’origine. Pour le reste l’histoire garde cette ambiance si particulière de l’Amérique sombre. Dans une petite ville un gars pas plus mauvais qu’un autre tente de briser le destin de looser qui lui pend au nez et se voit plongé dans une virée sans retour. Loustal s’attache à rendre compte de cette vie de misère et de peu vécue dans une banlieue Californienne. Il assure l’essentiel dans la galerie de portraits qui l’accompagne mais sans plus. On a du mal à entrer dans le personnage du mafieux et de ce jeune polonais qui cours à sa perte. Le découpage resserré (qui perd la moitié de sa pagination) va peut-être plus à l’essentiel mais se fait moins immersif. L’ambiance en noir et blanc d’origine maintenait le récit dans sa face sombre. Les couleurs de Loustal apportent un côté plus léger, moins dans les codes du polar social et collent parfaitement au cadre de la Californie des années 80. Un album qui possède donc de vrais atouts mais aussi de vraies faiblesses. Pour les amoureux du genre, de Loustal et de Götting.

Götting & Loustal – Black Dog – Casterman – 2016 – 18 euros

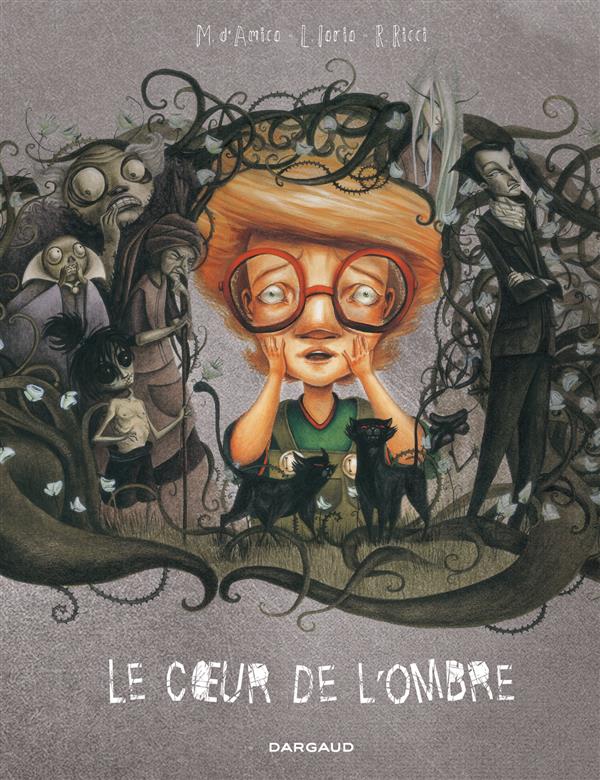

Pas évident pour un jeune garçon d’avoir peur de tout. Luc possède des phobies qui le suivent depuis sa plus tendre enfance. Peur des voitures, des insectes, du chien des voisins, peur de ses camarades de classe et des microbes qui pullulent à gauche et à droite, peur aussi de ce croquemitaine qui vient le surprendre dans sa chambre lorsque la nuit tombe en faisant irruption depuis la grande armoire qui lui fait face. Ce qui n’était pourtant qu’une peur tenace va pourtant se transformer, une nuit où le jeune garçon tentait de rationnaliser la chose et d’y faire face avec les moyens qui étaient les siens, en plongée dans l’autre monde, le monde de l’obscur, le monde des ombres. Il devra alors surpasser ses craintes les plus enfouies pour tenter de regagner la lumière et rejoindre le monde connu. Le voyage s’avère pourtant des plus périlleux…

Pas évident pour un jeune garçon d’avoir peur de tout. Luc possède des phobies qui le suivent depuis sa plus tendre enfance. Peur des voitures, des insectes, du chien des voisins, peur de ses camarades de classe et des microbes qui pullulent à gauche et à droite, peur aussi de ce croquemitaine qui vient le surprendre dans sa chambre lorsque la nuit tombe en faisant irruption depuis la grande armoire qui lui fait face. Ce qui n’était pourtant qu’une peur tenace va pourtant se transformer, une nuit où le jeune garçon tentait de rationnaliser la chose et d’y faire face avec les moyens qui étaient les siens, en plongée dans l’autre monde, le monde de l’obscur, le monde des ombres. Il devra alors surpasser ses craintes les plus enfouies pour tenter de regagner la lumière et rejoindre le monde connu. Le voyage s’avère pourtant des plus périlleux…

Traiter en BD de la figure du croquemitaine n’est pas nouveau. Le sujet a donné lieu à quelques albums et séries de grande qualité comme L’Etoffe des légendes, Jimmy : L’apprenti croquemitaine, Humphrey Dumbar : Le croquemitaine, plus récemment il fait l’objet d’une approche détournée dans Le Club des prédateurs paru en janvier chez Casterman et apparait dans l’une des histoires courtes et terrifiante de Clarke dans Réalité oblique (Le Lombard). Le croquemitaine que l’on nomme ailleurs Bogeyman, El Cucuy ou Bunyip, comme nous le rappellent les auteurs du Cœur à l’ombre, a traversé les âges pour venir envahir les nuits des enfants de générations en génération. Cet être difficile à dépeindre avec exactitude qui possède un aspect des plus terrifiants, sort à la nuit venue de son armoire ou de son repère en dessous du lit pour venir faire son office et créer la peur chez les jeunes enfants qui se voient alors parfois transportés dans des ailleurs sombres et perturbants qu’ils vont devoir apprendre à domestiquer. Le croquemitaine existe depuis la plus haute Antiquité. Figure inventée par les parents soucieux de préserver leurs enfants de lieux interdits (la forêt, les bordures de l’eau…) ou de moments (la nuit) où ils pourraient se mettre sans le vouloir en danger, elle agit tapie dans l’ombre. Et c’est justement ces ombres qui sont au cœur du récit de D’Amico, Iorio et Ricci. Des ombres devenues créatures horrifiques et qui, bizarrement auront peur de cet humain tout en couleur qui détonne dans leur univers. Pour la première fois de sa vie Luc, le jeune garçon emporté de l’autre côté, n’aura pas peur. Ce faisant il parviendra non seulement à domestiquer ses plus anciennes phobies mais parviendra à se rapprocher de sa sœur qui a disparu il y a un certain temps maintenant. Sur le fond, la trame narrative de cette histoire n’est pas révolutionnaire et même assez linéaire. C’est ailleurs qu’il faut chercher la singularité de ce récit, dans cette manière subtile d’opérer le changement dans ce jeune héros asocial qui a du mal à communiquer et qui, en passant dans le monde des ombres va briser sa carapace. Sur le plan graphique, le lecteur prend une véritable claque et c’est peu de le dire. Dans un découpage très dynamique et dynamisant Roberto Ricci et Laura Iorio s’en donnent à cœur joie pour varier les angles, les approches graphiques et offrir surtout une palette chromatique amples qui soutient le passage de l’ombre (premier chapitre) à la lumière (deuxième chapitre). Les gris du monde des ombres se teintant notamment de nuances appuyées d’un jaune/vert en approchant du dénouement. Cet album assez dense en texte et en séquences garde une structure homogène tout du long qui en fait véritablement une très belle découverte de cette fin du mois d’avril. Hautement recommandé !

D’Amico, Iorio et Ricci – Le cœur de l’ombre – Dargaud – 2016 – 17,95 euros

C’est parce qu’elle ressasse dans sa tête au fond de son lit une histoire d’amour compliquée avec un homme marié que Catherine Meurisse se lève en retard ce 7 janvier 2015. Et à vrai dire la dessinatrice met peu d’entrain à parvenir jusqu’à la rédaction de Charlie Hebdo ce matin-là, ratant son bus de peu et marchant sans réelle envie dans les rues fraiches du onzième arrondissement parisien. Arrivée rue Nicolas Appert, à l’approche immédiate du 10 qui accueille les locaux du journal satirique, Catherine Meurisse croise le dessinateur Luz sur le trottoir d’en face qui lui annonce avec une certaine gravité qu’il est impossible d’entrer dans le hall de l’immeuble car une prise d’otage est en cours. Le reste nous le connaissons tous grâce au travail des médias. Pour la dessinatrice, ce matin du 7 janvier sonne comme une fin de parcours. Elle qui avait ses repères, depuis son entrée dans le journal il y a tout juste dix ans et qui aimait travailler avec ses collègues dessinateurs dans la grande salle commune où chacun avait ses habitudes, la tragédie qui vient de survenir porte un coup d’arrêt à cette chaleur confraternelle qui agissait comme un remontant à tout. Comment oublier le passé et ce présent si lourd à porter ? D’autant plus que la jeune femme se voit imposée une garde rapprochée qui la suit à la semelle lui rappelant peut-être un peu trop fort que sa liberté reste somme toute limitée. Du coup et même si l’obligation de continuer s’impose comme une nécessité, la question cruciale reste de savoir comment affronter ce monde extérieur si difficile à cerner. Au fil des jours qui s’égrènent, Catherine Meurisse perd progressivement son sens graphique, son imaginaire créatif. La reconstruction, qui suppose un gros travail sur soi, devient dès lors incontournable.

C’est parce qu’elle ressasse dans sa tête au fond de son lit une histoire d’amour compliquée avec un homme marié que Catherine Meurisse se lève en retard ce 7 janvier 2015. Et à vrai dire la dessinatrice met peu d’entrain à parvenir jusqu’à la rédaction de Charlie Hebdo ce matin-là, ratant son bus de peu et marchant sans réelle envie dans les rues fraiches du onzième arrondissement parisien. Arrivée rue Nicolas Appert, à l’approche immédiate du 10 qui accueille les locaux du journal satirique, Catherine Meurisse croise le dessinateur Luz sur le trottoir d’en face qui lui annonce avec une certaine gravité qu’il est impossible d’entrer dans le hall de l’immeuble car une prise d’otage est en cours. Le reste nous le connaissons tous grâce au travail des médias. Pour la dessinatrice, ce matin du 7 janvier sonne comme une fin de parcours. Elle qui avait ses repères, depuis son entrée dans le journal il y a tout juste dix ans et qui aimait travailler avec ses collègues dessinateurs dans la grande salle commune où chacun avait ses habitudes, la tragédie qui vient de survenir porte un coup d’arrêt à cette chaleur confraternelle qui agissait comme un remontant à tout. Comment oublier le passé et ce présent si lourd à porter ? D’autant plus que la jeune femme se voit imposée une garde rapprochée qui la suit à la semelle lui rappelant peut-être un peu trop fort que sa liberté reste somme toute limitée. Du coup et même si l’obligation de continuer s’impose comme une nécessité, la question cruciale reste de savoir comment affronter ce monde extérieur si difficile à cerner. Au fil des jours qui s’égrènent, Catherine Meurisse perd progressivement son sens graphique, son imaginaire créatif. La reconstruction, qui suppose un gros travail sur soi, devient dès lors incontournable.

Catherine Meurisse aura peut-être mis plus de temps que Luz pour accomplir son œuvre de résilience. A Catharsis échafaudé par le dessinateur entre janvier et mars 2015, l’autrice de Moderne Olympia répond par un album subtil en forme de confession-témoignage d’une grande sincérité qui expose toute la remise en question opérée par la jeune femme et son besoin de renouer avec cette idée de beauté, de légèreté dans un monde qui devient de plus en plus laid. Du coup le lecteur la suit dans son cheminement, de Cabourg, où elle cherche avec une amie l’esprit de Proust à la Villa Médicis où elle poursuit le syndrome de Stendhal qui pourrait seul annuler, par le flot de beauté qui lui parvient dans un tel cadre, les images que ce 7 janvier a durablement inscrit dans sa mémoire. Sur le fond cette mise à nue poignante sonne juste et le chemin parcouru par la dessinatrice démontre toute la nécessité de prendre du recul face aux événements. Sur la forme Catherine Meurisse livre un travail aux multiples approches graphiques, aquarelles, pastel, encre, qui apportent chacune des indices sur l’état psychologique de la dessinatrice et son parcours de recontruction. Un album essentiel et recommandé.

Catherine Meurisse – La légèreté – Dargaud – 2016 – 19,99 euros

Frédéric Debomy s’est intéressé à la question birmane le jour où il découvre que face à la dictature qui sévit dans le pays depuis le début des années 60, il n’y avait pas rien, il y avait des gens. Les soulèvements pro-démocratie qui se firent sentir en 1988, quoique réprimés dans le sang devaient d’une part écarter du pouvoir le dictateur Ne Win, mais aussi voir émerger un courant politique créé par Aung San Suu Kyi, fille d’Aung San : la Ligue nationale pour la démocratie (LND). Si la dictature restait de mise, elle devait composer avec la reconnaissance grandissante d’Aung San Suu Kyi qui reçoit le Prix Nobel de la paix en 1991 et qui de fait attire les regards sur l’un des pays les plus pauvres au monde. Frédéric Debomy devient Président d’Info Birmanie en 2008 et le restera jusqu’en 2011. Si aujourd’hui il a quitté ses fonctions, il garde toujours un regard sur ce qui se joue dans le pays. Dans Sur le fil il revient de manière détaillée sur la Révolution safran, qui a pour origine la hausse soudaine des prix de plusieurs sources d’énergie (gaz, diesel et essence). Devant ce qui devient insurmontable pour toute une population déjà aux abois, des mouvements populaires commencent à s’organiser dans tout le pays dont notamment celui symbolique des moines bouddhistes qui déclarent notamment que « nous ne pouvons simplement nous asseoir et constater que la population qui nous soutient sombre dans la pauvreté. Leur pauvreté est tout autant la nôtre ». Devant l’immobilisme de la dictature militaire, ces mêmes moines continuent et renforcent leurs manifestations avant que la répression ne vienne mettre fin au mouvement populaire. Si l’impact sur le régime de cette révolution qui ne dura finalement qu’un mois et demi reste mineur, il aura attiré à lui un regard international qui devait dès lors ne plus perdre de vue l’actualité de ce pays. Frédéric Debomy insiste aussi sur le rôle joué par certaines grandes sociétés, dont le groupe Total, dans le soutien à la junte militaire et son rôle parfois difficile de responsable associatif qui se devait de défendre des lignes pour lesquelles il n’était pas toujours en accord. Sur le fond, ce premier album regorge de détails, reprenant, jour à jour, les événements de cette révolution avant d’en tirer les conséquences à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Sur la forme Benoît Guillaume et Sylvain Victor se complètent pour mêler illustration et récit séquencé qui soutiennent un texte dense mais qui va à l’essentiel avec ce souci de lisibilité. Dans Birmanie,

Frédéric Debomy s’est intéressé à la question birmane le jour où il découvre que face à la dictature qui sévit dans le pays depuis le début des années 60, il n’y avait pas rien, il y avait des gens. Les soulèvements pro-démocratie qui se firent sentir en 1988, quoique réprimés dans le sang devaient d’une part écarter du pouvoir le dictateur Ne Win, mais aussi voir émerger un courant politique créé par Aung San Suu Kyi, fille d’Aung San : la Ligue nationale pour la démocratie (LND). Si la dictature restait de mise, elle devait composer avec la reconnaissance grandissante d’Aung San Suu Kyi qui reçoit le Prix Nobel de la paix en 1991 et qui de fait attire les regards sur l’un des pays les plus pauvres au monde. Frédéric Debomy devient Président d’Info Birmanie en 2008 et le restera jusqu’en 2011. Si aujourd’hui il a quitté ses fonctions, il garde toujours un regard sur ce qui se joue dans le pays. Dans Sur le fil il revient de manière détaillée sur la Révolution safran, qui a pour origine la hausse soudaine des prix de plusieurs sources d’énergie (gaz, diesel et essence). Devant ce qui devient insurmontable pour toute une population déjà aux abois, des mouvements populaires commencent à s’organiser dans tout le pays dont notamment celui symbolique des moines bouddhistes qui déclarent notamment que « nous ne pouvons simplement nous asseoir et constater que la population qui nous soutient sombre dans la pauvreté. Leur pauvreté est tout autant la nôtre ». Devant l’immobilisme de la dictature militaire, ces mêmes moines continuent et renforcent leurs manifestations avant que la répression ne vienne mettre fin au mouvement populaire. Si l’impact sur le régime de cette révolution qui ne dura finalement qu’un mois et demi reste mineur, il aura attiré à lui un regard international qui devait dès lors ne plus perdre de vue l’actualité de ce pays. Frédéric Debomy insiste aussi sur le rôle joué par certaines grandes sociétés, dont le groupe Total, dans le soutien à la junte militaire et son rôle parfois difficile de responsable associatif qui se devait de défendre des lignes pour lesquelles il n’était pas toujours en accord. Sur le fond, ce premier album regorge de détails, reprenant, jour à jour, les événements de cette révolution avant d’en tirer les conséquences à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Sur la forme Benoît Guillaume et Sylvain Victor se complètent pour mêler illustration et récit séquencé qui soutiennent un texte dense mais qui va à l’essentiel avec ce souci de lisibilité. Dans Birmanie,  fragments d’une réalité, Frédéric Debomy et Benoît Guillaume présentent la situation politique de la Birmanie aujourd’hui. Partis deux mois sur place après avoir été lauréats du programme Hors les murs, ils donnent la parole aux principales entités politiques, religieuses et militaires qui expriment chacune leur vision d’un pays qui souffre peut-être d’une transition trop rapide de la dictature à la démocratie, entrainant des incompréhensions notamment entre groupes religieux minoritaires. Peut-être moins facile d’approche par la galerie de portraits présentés, les entités mises en avant et la complexité d’une situation héritée d’un passé trouble, Birmanie, fragments d’une réalité reste un regard intéressant sur un pays avec une approche singulière qui mêle la richesse du texte à un graphisme saisissant qui donne à voir la réalité d’un pays, de son cadre et des entités qui le composent.

fragments d’une réalité, Frédéric Debomy et Benoît Guillaume présentent la situation politique de la Birmanie aujourd’hui. Partis deux mois sur place après avoir été lauréats du programme Hors les murs, ils donnent la parole aux principales entités politiques, religieuses et militaires qui expriment chacune leur vision d’un pays qui souffre peut-être d’une transition trop rapide de la dictature à la démocratie, entrainant des incompréhensions notamment entre groupes religieux minoritaires. Peut-être moins facile d’approche par la galerie de portraits présentés, les entités mises en avant et la complexité d’une situation héritée d’un passé trouble, Birmanie, fragments d’une réalité reste un regard intéressant sur un pays avec une approche singulière qui mêle la richesse du texte à un graphisme saisissant qui donne à voir la réalité d’un pays, de son cadre et des entités qui le composent.

Debomy, Guillaume et Victor – Sur le fil – Cambourakis – 2016 – 15 euros

Debomy et Guillaume – Birmanie, fragments d’une réalité – Cambourakis – 2016 – 24 euros

Lorenzo et Manuel sont tous deux originaires de Saragosse et lorsqu’ils doivent, l’un pour poursuivre des études aux Beaux-Arts et l’autre pour travailler dans le cinéma, rejoindre Barcelone, ils partent à la recherche d’un appartement pas trop cher qui pourra les accueillir pour quelques années dans un cadre décontracté. Ils trouvent leur bonheur dans un appart plutôt sympa situé dans le quartier gothique de la ville. Un soir en rentrant Lorenzo prend conscience de quelque chose d’étrange, l’appartement situé juste en dessous du leur, censé servir de dépôt à un antiquaire n’est jamais ouvert. Le jeune homme décide de s’en assurer et place de manière discrète un bout de papier qui tombera si quelqu’un se décide à ouvrir la porte. Les jours passent s’en que rien ne se passe. A la faveur d’une étude à remettre aux Beaux-Arts, Lorenzo décide de franchir les interdits et se résout à entrer dans le fameur appartement. Mais pas par la porte, qui semble infranchissable depuis le palier sans faire de bruit, mais par la façade en descendant en rappel jusque sur le balcon en contrebas. En forçant un peu son talent, il parviendra à ouvrir la fenêtre et à pénétrer dans cet antre étrange où il découvrira une caisse pleine de statuettes elles aussi étranges…

Lorenzo et Manuel sont tous deux originaires de Saragosse et lorsqu’ils doivent, l’un pour poursuivre des études aux Beaux-Arts et l’autre pour travailler dans le cinéma, rejoindre Barcelone, ils partent à la recherche d’un appartement pas trop cher qui pourra les accueillir pour quelques années dans un cadre décontracté. Ils trouvent leur bonheur dans un appart plutôt sympa situé dans le quartier gothique de la ville. Un soir en rentrant Lorenzo prend conscience de quelque chose d’étrange, l’appartement situé juste en dessous du leur, censé servir de dépôt à un antiquaire n’est jamais ouvert. Le jeune homme décide de s’en assurer et place de manière discrète un bout de papier qui tombera si quelqu’un se décide à ouvrir la porte. Les jours passent s’en que rien ne se passe. A la faveur d’une étude à remettre aux Beaux-Arts, Lorenzo décide de franchir les interdits et se résout à entrer dans le fameur appartement. Mais pas par la porte, qui semble infranchissable depuis le palier sans faire de bruit, mais par la façade en descendant en rappel jusque sur le balcon en contrebas. En forçant un peu son talent, il parviendra à ouvrir la fenêtre et à pénétrer dans cet antre étrange où il découvrira une caisse pleine de statuettes elles aussi étranges…

Alvaro Ortiz sait piquer la curiosité de son lecteur. En deux planches (d’ouverture) il donne ainsi à voir un propriétaire plutôt bizarre qui reçoit ses futurs locataires dans un pyjama qui arbore des motifs de nounours. Sur l’un des murs placé derrière lui on peut apercevoir une photo encadrée d’Hitler dans un superbe slip de bain. Le cadre est posé. Le bizarre, le grotesque, l’étrange s’immiscera dans le quotidien des deux jeunes hommes qui loueront l’appartement de ce bailleur néo-nazi. L’étrange nait aussi de l’appartement placé juste en-dessous de celui que les deux jeunes hommes viennent de louer. Un appartement a priori vide qui sert de dépôt à un antiquaire mais qui semble n’être jamais ouvert par son propriétaire. Bizarre, tout comme reste étrange et intriguant les caisses qu’il renferme et dont certaines contiennent des statuettes traditionnelles qui se voient affublées d’un superbe appendice sexuel. Sous la forme d’un récit-cadre des plus efficaces, le dessinateur de Murderabilia fait surgir ces statues un peu partout à la surface du globe à des époques et des contextes différents, avec toujours, à la clef, des effets perturbateurs voire dévastateurs sur les personnes qui les manipulent. Le fil narratif principal, qui suit le parcours de Lorenzo et Manuel, les deux locataires, s’enrichit donc de micro-récits qui viennent soutenir la tension et densifient l’histoire principale. Sur le fond, cela fonctionne à 100 % et même au-delà, sur la forme, la division en chapitres qui donnent à voir un énième épisode construit autour de la mystérieuse statuette, rend la lecture très vite addictive, le lecteur espérant à chaque fois nourrir sa compréhension de l’étrange phénomène destructeur causé par la possession ou la manipulation de cette statuette étrange… Une nouvelle réussite pour un jeune auteur qui fait montre d’une maitrise narrative rare. Bravo !

Ortiz – Rituels – Rackham – 2016 – 22 euros